動画眼にちょっとした機能を追加しました。

動画眼で作成したログ(タイムスタンプ付きメモ)を、MP4コンテナの動画に埋め込めるQuickTimeチャプター形式のテキストファイルとしてエクスポートする機能です。

■チャプター付きMP4コンテナ動画を作るとどうなるか?

MP4コンテナは三洋のXactiシリーズなど動画対応デジカメやiPhone、iPadといったiOSデバイスで中心的に使われているコンテナで、この形式は動画ファイル単体で音声トラックを複数保持したり、字幕やチャプターを保持したりといったことができます。

なので、動画眼で記録したログをチャプター情報としてファイルに埋め込んでしまえば、今までのように動画ファイルとログファイルをセットにしてやりとりする必要がなくなります。また動画眼なんていうよくわからないツールを先方にインストールしてもらわなくても(笑)、より一般的な再生ツールで閲覧してもらうことができます。

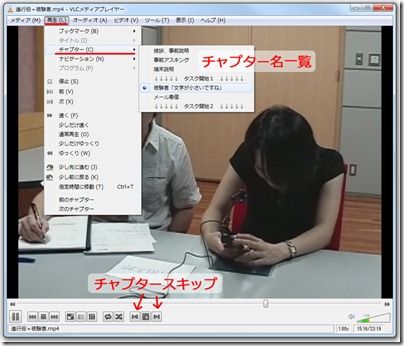

具体的な動作の様子をご覧に入れます。

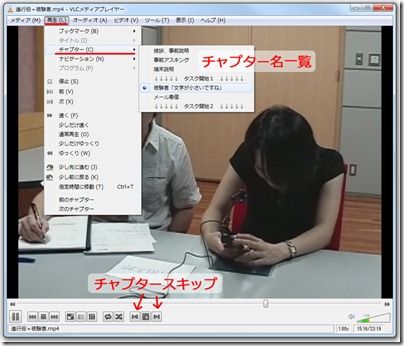

まずはWindowsでもMacでもLinuxでも動作し、フリーで、もっとも多くの形式に対応したプレーヤーであるVLCでの例(各画面写真はクリックで拡大)。動画眼のログ単位でツールバーの「|<」、「>|」ボタンでスキップしたり、メニューで一覧を表示してそこから選んだりして頭出しをすることができます。

こちらはAppleのQuickTime Playerで表示した例。タイムスライダーの脇にチャプター名が表示され、そこがそのままポップアップメニューになって一覧から選ぶことができます。ただし、QuickTime Playerで開く場合は動画の拡張子を.m4vに変更してあげないとチャプターを認識してくれません。またこちらは「|<」、「>|」ボタンは機能しません。

しかし、QuickTime Playerは今時はiTunesと一緒に入るし、仮に相手の環境に入ってなかったとしても、名の知れた大手企業のツールなので頼みやすいですよね。

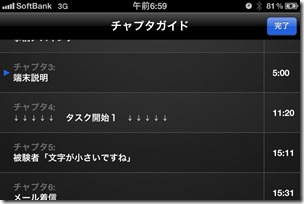

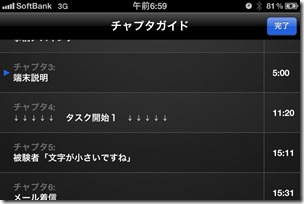

お次は、(まぁ、役に立つかわかりませんが)iPhoneでの例。

チャプターが埋め込まれた動画を再生すると、矢印の位置にボタンが出現します。これをタップすると右の画面に遷移し、一覧からチャプター名で選ぶことができます。

残念ながらiPadのファームウェア3.2.1ではスキップはできるものの一覧は表示されません。おそらく2010年秋のiOS4で対応するんじゃないかと思います。iPadならプロジェクターにも出せるし、プレゼンとかでも使えそうですね。

とまぁ、クライアントさんに動画眼で区切った映像データを渡すのに、動画眼依存から脱却しより汎用性のあるフォーマットに移行できることはメリットがあるのではないでしょうか?

■実際の手順

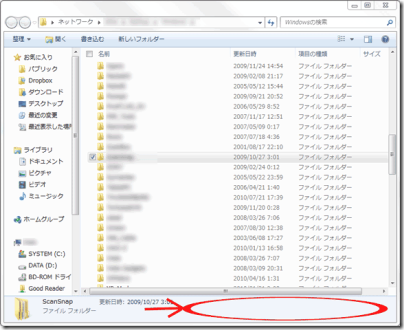

今回動画眼が対応したのは、ログをMP4に埋め込む為の規定の書式に変換して書き出すところまでです。実際にMP4ファイルに埋め込むところは後述の別のツールを用います。規定の書式といってもファイル形式自体はテキストファイルなので、区別するために、.chapters.txtという二重拡張子のファイル名を用います。

作成はメニュー一発。「ファイル」->「chapters.txt形式でエクスポート…」を選ぶだけです。規定では動画ファイルと同じ場所に、動画ファイル名の拡張子違いのファイルが保存されます。「hoge.mp4」を開いていた場合は「hoge.chapters.txt」となります。この拡張子違いのファイル名で同じ場所にあることがポイントなので下手に変更しないで下さい。

さて、実際にchapters.txtをmp4の中に埋め込む作業がちと面倒ですが、慣れればどうってことないと思いますので、最初だけ頑張っておつきあい下さい。

・「パソコンとはDOS時代からの付き合い。コマンドプロンプト操作はへっちゃら」という人向けの乱暴な説明

こちらからmp4v2 tools trunkというアーカイブをダウンロードし、解凍してmp4chaps.exeというアプリケーションを適当な場所に保存します。で、実行はコマンドプロンプトで、

mp4chaps.exe –i –z 動画名.mp4

とするだけです。パスは適宜補完して下さい。動画名しか指定しないので、ここで同じ場所に拡張子違いでチャプターファイルを置いておくことが活きてくるワケです。-zオプションは「最適化」だそうで無くても平気かも知れません。

・「コマンドプロントは怖い。GUIでやりたい」という人向けに簡単なツール起こしました

dgMP4Muxerというツール作ってみました。元々個人の趣味用なので作りが雑だし、インストーラーもないですが一応GUIで上記作業ができます。ただし第三者のツールを裏で使うので、それぞれを拾ってきて解凍するなどの準備が若干必要です。具体的な手順はこちらのマニュアルをご覧下さい。チャプターを埋め込む分には、Audio欄やOther欄は空のままでOKです。Video欄、Chapter欄、Output欄だけが埋まってる状態で「Go!」を押せばできあがりです(普通はVideo欄に動画ファイルをドラッグ&ドロップすれば後は勝手に埋まります)。

■もし反響があれば、、、

やろうと思えば、動画眼から直接MP4ファイルにチャプターを書き込んでしまう機能を追加することはそう難しくはないです。逆にMP4ファイルを開いた時にチャプタ

ー情報があればログに変換して読み込む、といったことも可能でしょう。もはやMP4内のチャプターを直接編集するツール、といった装いです。XactiなどMP4形式がメインの人はその方が便利かも知れませんね。

MP4(内部映像H.264 AVC、音声AAC)はYouTubeやiPhone/iPadが採用したことで、多くの変換ツールや対応ハードが出回ってきています。グラフィックボードの演算能力を利用して高速に変換するソフトもあります。画質の割に小さなファイルサイズに縮みますし、こうしたチャプターや字幕といった付加データも自由に追加できるなど汎用性も高いです。PC上での動画ファイル形式として当面の主流になってくんじゃないでしょうかね。

あと、チャプターではなく字幕として埋め込みたい、なんてのもたぶん1日仕事くらいで対応できるんじゃないかと予想してます。こちらも要望があればチャレンジするかも知れません。

■オマケ:動画眼はMP4に対応してるの?

今回のバージョンアップで、動画を選択するファイルダイアログに置いて、.mp4と.m2ts(AVCHD形式のビデオカメラが使用)を対象として追加しました。時代的にこの2つはニーズが高いだろうと。

ただし実際に開けるかどうかはお使いのPCの環境に依存します。マニュアルにも繰り返し書いていますが、動画眼の動画再生周りはWindows Media Playerコンポーネントを利用しています。Windows Media Playerで開けるものは動画眼でも開けます。そしてWindows Media Playerがどの形式を扱えるかというのは、インストールされたコーデックによるのです。バージョンにもよります。Windows7に付属のWindows Media Player 12であればもしかするといきなりMP4が開けるかも知れません。逆にXP/Vista等に付属するWMP 8~11だと、別途コーデック(DirectShowフィルタ)をダウンロードして入れる必要があるでしょう。ウチはほとんどのマシンがWindows 7になってしまってますし、後から色々なソフトを入れてるので、もはや何と何を入れれば開けます、ということを調査するのは難しい状況にあります。場合によっては既存環境に影響も与えるので、そう気軽に「これを入れればOKですよ」と保証できないって側面もあります。ただ直感的には、ffdshowあたりが有力ではないかなと。