最近、音声ファイルを書き起こしするフロントエンドアプリの開発している関係でこの本を買って読んでみたところ、色々とビョーキが出て音声収録機材を刷新したくなりましたw。この本、雑誌連載をまとめたもので、区切りが短く基礎的なことからまとまってて、普段なんとなく使っていた用語や概念の再整理ができてとても参考になりました。映像作品やライブ収録する人だけでなく、今だとインタビュー収録や自撮りネット素材作りなど幅広いニーズがあると思います。

■普段撮る/録るもの

さて、今の仕事でσ(^^)が収録機材を直接用意する必要はないので、どちらかというと普段のUT(ユーザテスト)やインタビューを撮るためのものです。UTだと映像も画面収録などで合わせて行います。その意味で、ビデオカメラの位置が被験者さん(モニターさん)の背後からディスプレイを撮ることも多いのですが、カメラ内蔵マイクだと遠くなってしまうので、外付けでマイクだけ卓上に置いたりするのが望ましいです。PCなどで直接画面収録ソフトで録画する場合は(ノートPCの内蔵マイクはいまいちなので)Webカメラのマイクを使ったりもします。お気に入りは先日も紹介したYAMAHA PJP-10URやLogicoolのWebカメラなど。

(このPJP-10UR、生産完了が発表されました。近日中に入手不可能になるので代替推奨品を探すことも特集の目的としたいです)。

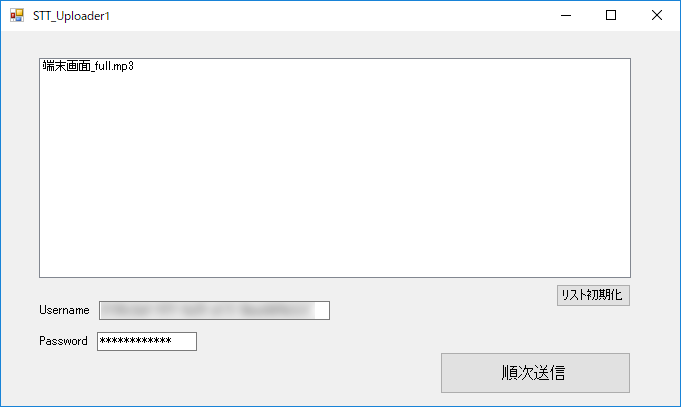

また最近はクラウドサービスによる書き起こし(Speech-to-Text)が発達してきて、完璧とまでは言わないまでもそこそこの精度の書き起こしが、安く速く利用できるようになってきたので、分析や納品物としてテキスト化も視野に入れていきたいと考えており、収録音声の品質に気を配っていくというのを今年のテーマにしようと考えました。

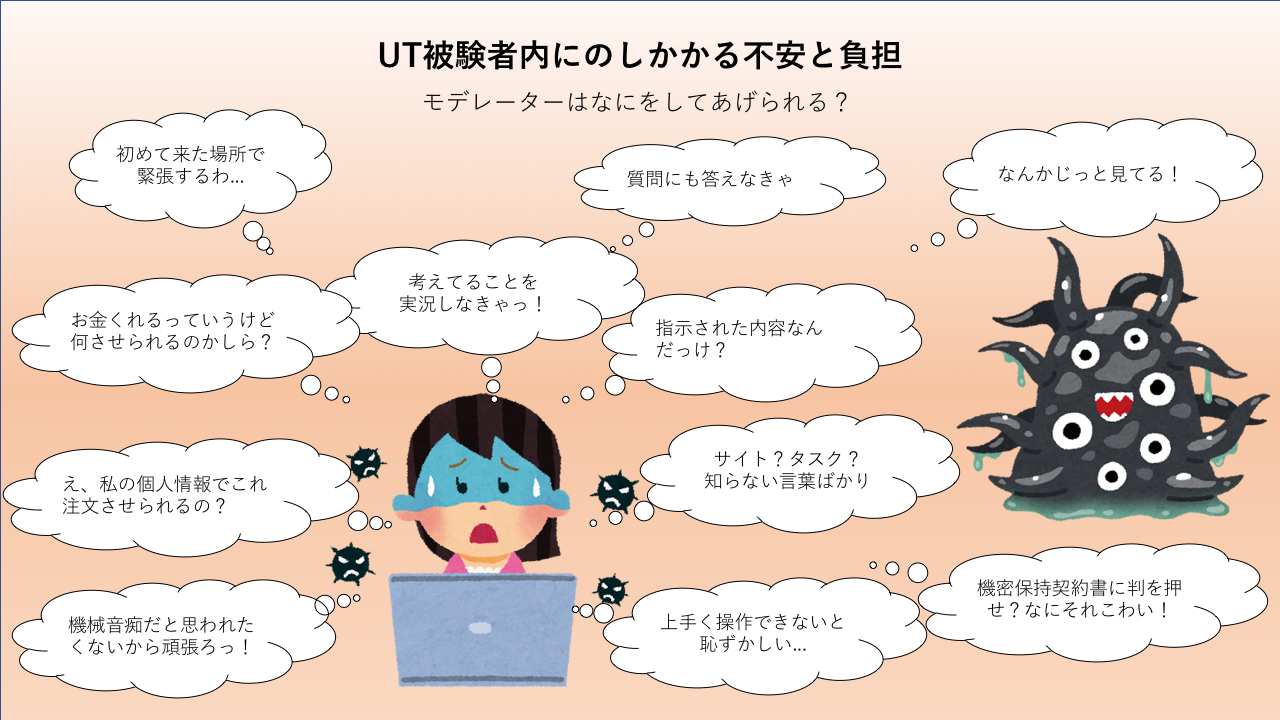

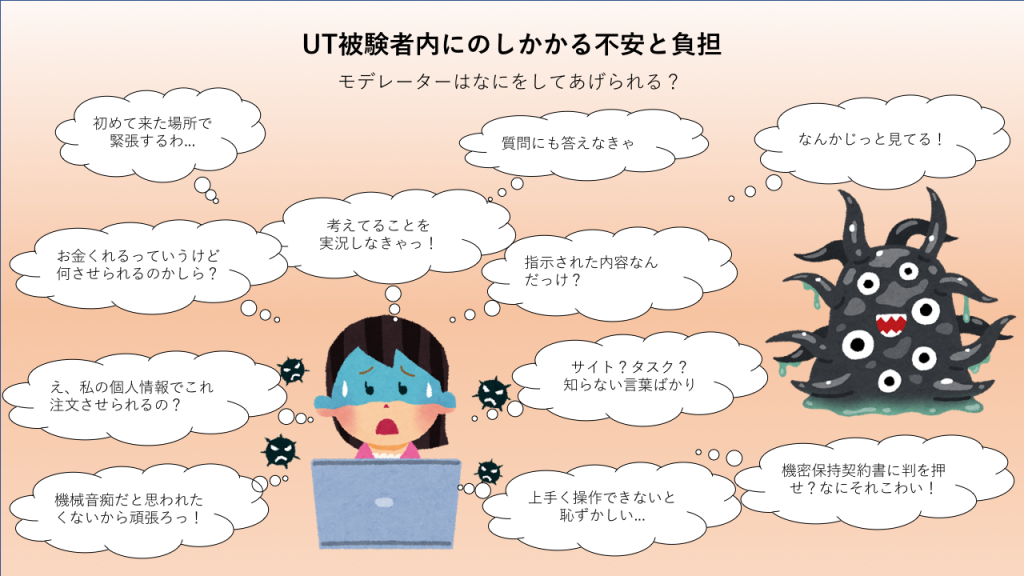

一般的なUTでは1-on-1つまり被験者さんと進行役(私)の二人が並んで座り、被験者さんがPCまたはスマートフォンを操作している様子と会話を録ります。部屋はクライアント社内の一般的な会議室を使うことが多く、ほぼほぼ静かですが、場合によって隣室からの音が漏れ聞こえてきたり、空調音が気になったりします。またバウンダリーマイクやICレコーダーを卓上に設置すると、キーボードやマウスの操作音がやたらうるさく入って煩わしさを感じたりすることもあります。

今関わってるプロジェクトでは個々人の発言にフォーカスを当てるので話者別トラック収録が重要になっていて、一人一人の話者にマイクとつけたりしますが、UTでは今のところそこまでの必要はありません。ただもしテープ起こし業者に投げるならステレオでなんとなく二人が左右に分かれて聞こえると喜ばれるかな、くらい。WatsonなどのSTTサービスがそういう定位情報を話者特定に利用しているかどうかは不明ですが、もし効果があるならそういうことも重視した方がいいのかも知れません。ともあれ現状ではインカムやラベリアマイク(タイピンマイク)で一人ずつ収録ということは希です。60分や90分で次々被験者がかわるので、その都度マイクを身につけてもらったりするのも面倒ですし、そもそもあまりそういう録音を意識させない方が率直にくだけてしゃべってくれるような、収録慣れしていない人が相手ですので。その意味で、手持ち機材ではSONYのICレコーダーICD-SX2000が2つの単一指向性マイクを個別に角度調整できるので、二人の真ん中においてそれぞれに向ける、というセッテイングくらいが手頃な感じ。

今までメインで使ってきたのは、

・背後から三脚に乗せたビデオカメラでディスプレイを撮る場合

歴代のHandyCamを使い、アクセサリシューに取り付ける純正オプションのBluetoothワイヤレスマイクを使います。

マイクだけを正面の卓上に置いておけば、背後からの撮影でも声はよく拾えます。私はこれの前々モデルくらいのを使っていますが、現行モデルはマイクユニットに外付けマイク端子がついてるので、更にバウンダリーマイクやラペリアマイクをつけられるのも良いですね(あまり指向性の高いマイクを使うと、二人のうち一人の声しか拾えなくなるので注意が必要です)。なおアクセサリーシューがない他社カメラでも、マイク入力があればこっちが使えます。

これらはさほどメカに強くないインタビューワーでも簡単に扱えるのでオススメなのですが、最大の欠点はマイク側の電池がいつのまにか切れていて音声が途中から全く録れてないという状況がしばしば起きるということです。節電のためにセッションの合間にスイッチを切っておいたりすると、これまた入れ忘れたまま始めちゃうことも…

親機側で電波が拾えない時は自動でカメラ内蔵マイクに切り替わってくれたり、せめてアラート音でも鳴らしてくれればいいのですが、少なくとも私がもっている世代のマイクとカメラの組み合わせでは、マイクが切れていても文句もいわず黙々と無音映像を撮り続ける仕様です。

・書画カメラでスマホ画面を撮る

モバイルデバイスのUTでは背後からの三脚撮影は難しいのです。被験者の姿勢変化に追従しないとなので。そこでオススメなのがiZiggiのような小型のUSB書画カメラです。

「このカメラの下で操作してください」とか、カメラ画角範囲を示す紙テープをテーブルに貼って「この四角の中で」などとお願いしておけば万事OKですUSBでつながったツール画面上で露出やフォーカスがあわせられるのも便利。

以前はWi-Fiで映像をとばせるモデルもあったんですが、残念ながらなくなってしまったようです。

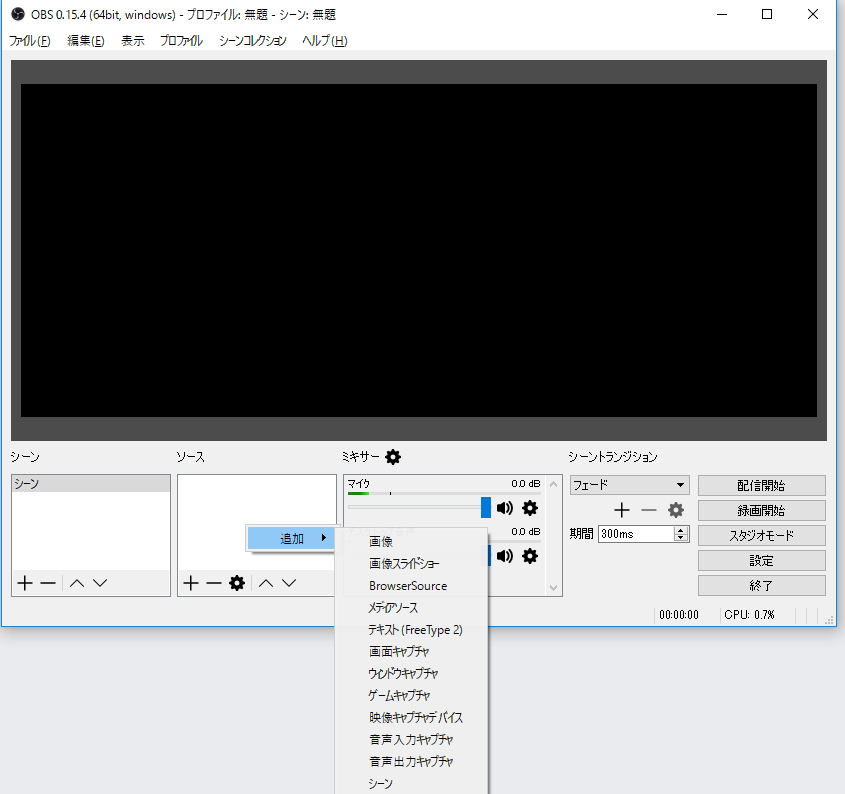

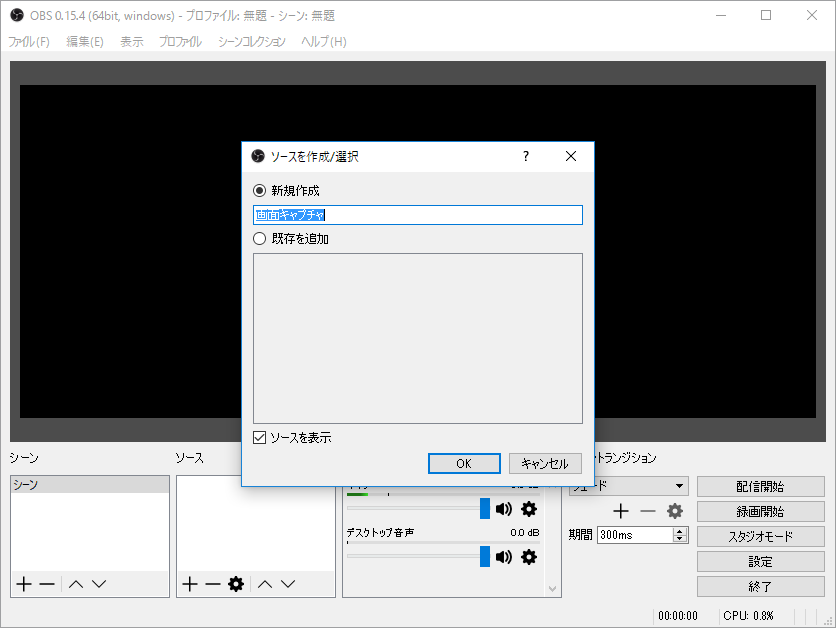

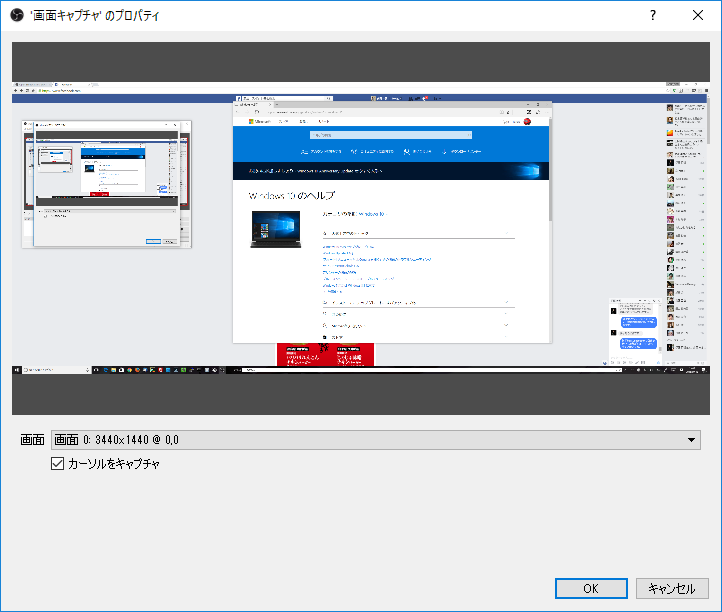

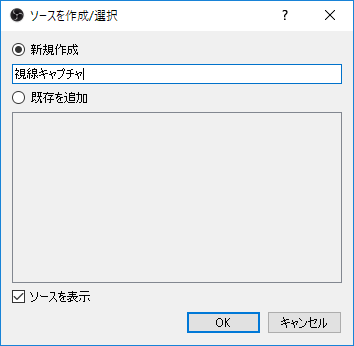

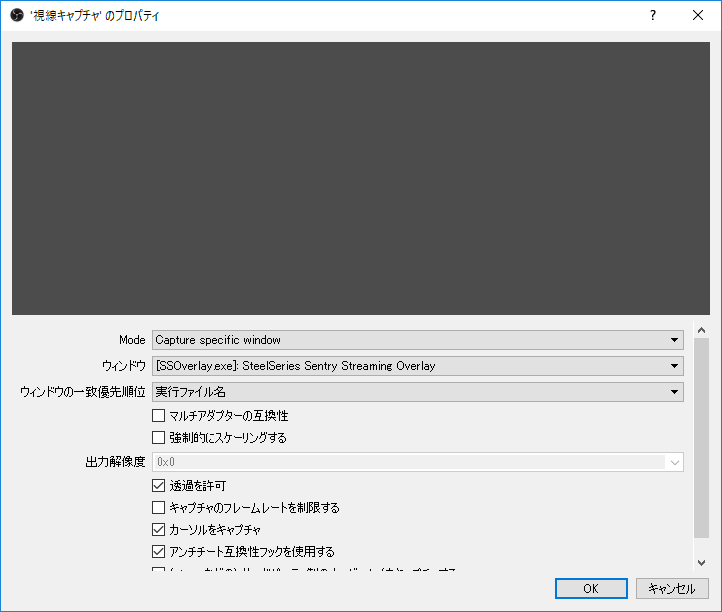

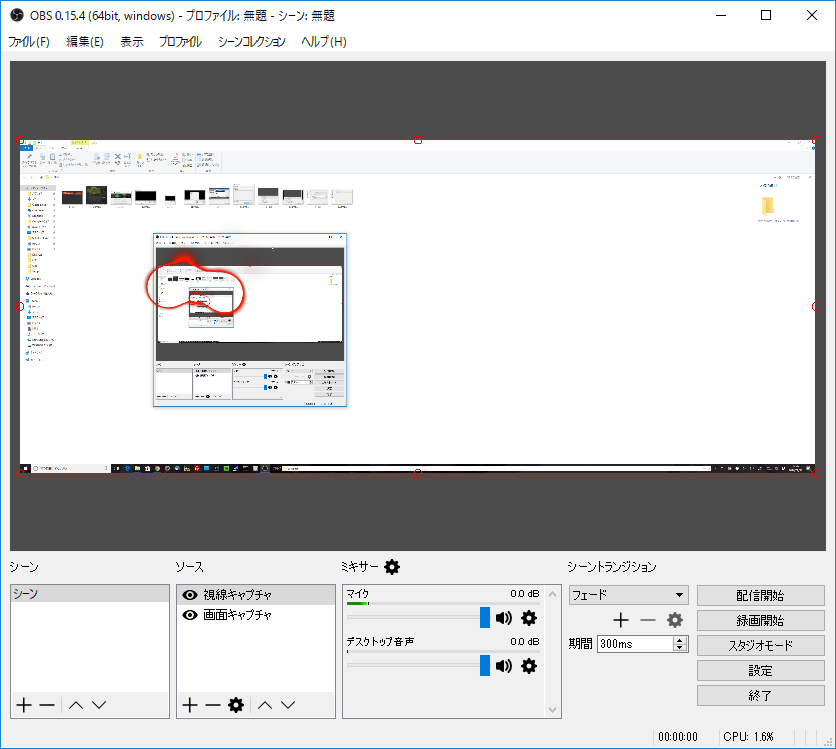

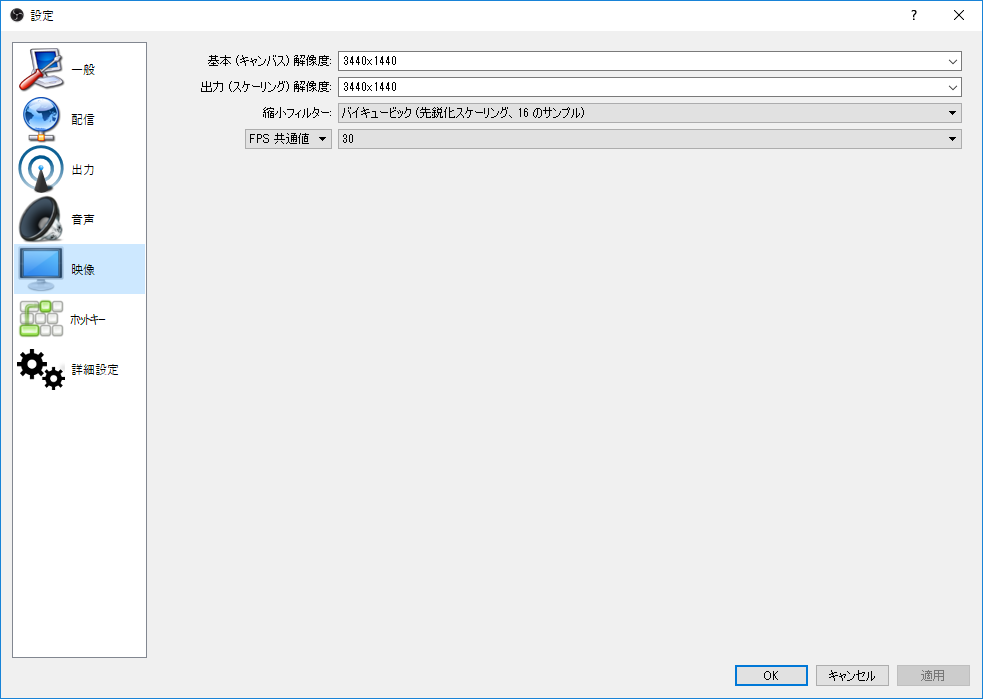

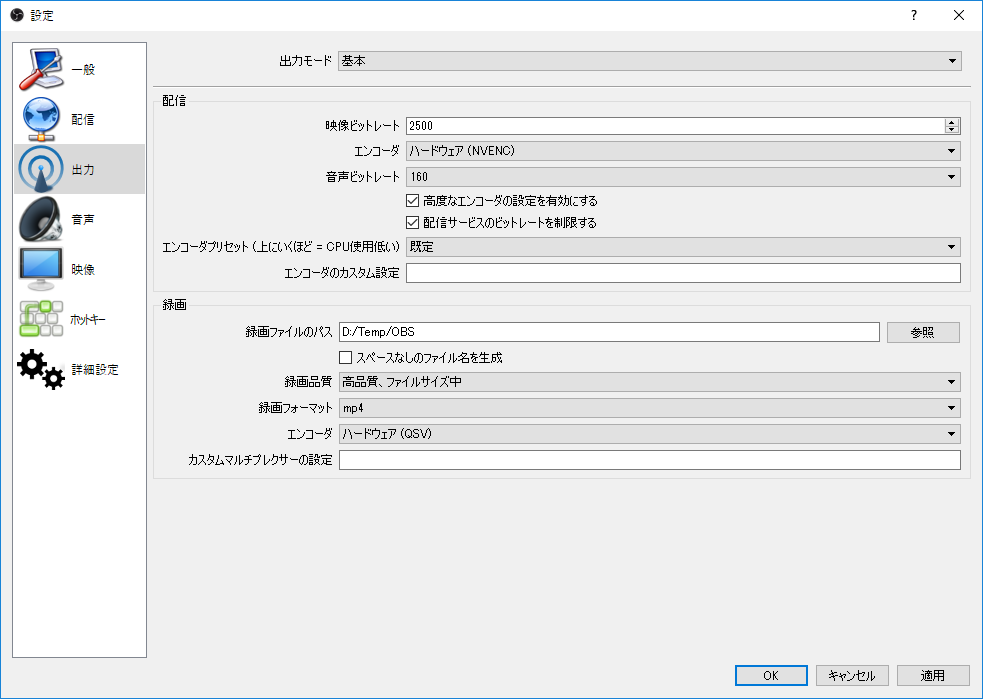

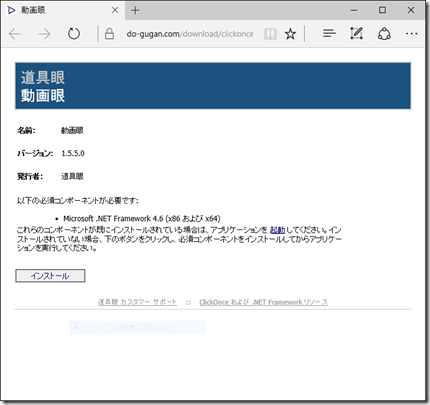

・画面キャプチャー収録をする場合

感想戦などで被験者さんが「ここに気付いてませんでした!」とかって画面を指さしたりする様子が録れないという欠点がありますが、最近はPCやスマホ自体で画面キャプチャーをしたり、スマホ画面をAirPlayや外部モニタ出力でとばしてそれを録画することもあります。AirPlayやMiracastならPC/Macの仮想レシーバーソフトがあるので、リアルタイムでPC画面に映し、それをPCの画面キャプチャーで録ったりできます。iPhoneとMacの組み合わせならUSBケーブルでつなげばQuickTime Playerで追加投資なしで録画/録音までできちゃいますね。端末からケーブルを生やしたくない場合はAirPlayでとばして、AirServerやReflectorといったソフトで受けて録画するのも便利です。

そういう際でもマイクはノートPC内蔵マイクは排除したいです。経験上MacBookのマイクなら比較的マシですがWindows機は千差万別。また打鍵音クリック音などがダイレクトに入りまくってしまうものも多いです。以前書いた本でも今書いてる本でも各種セミナーでも「マイクはケチるな」を強調しています。

と、なんだか機材紹介アフェリエイト記事みたいになってしまいましたが、私がやっている規模のUTだと概ねこんなセッテイングパターンが多いです。もしくはきちんとした天井カメラやバウンダリーマイクが固定設置された専門ラボを使うか、ですね。

録りたいのはほぼ人の音声のみなので、映像作品やライブ/コンサート/舞台収録ともちょっと目的が違います(ググるとこういう用途でも機材レビューや解説が圧倒的に多い)。また人の声も忠実に再現するというよりは「何て言ったかはっきり聞き取れる」「何時間も聞いて疲れない」ことが大事だったりする気がします。まぁ感心したとか驚いた、困ったといった感情的なトーンはキャプチャーできるに越したことはないですが。あと出張UTでは手軽に設営できることや、バッテリーマネジメントが簡便なこと、安定して録れること(電波環境で途切れたりしないとか)、撮って出しですぐファイルで納品できること、などが理想としてある感じですかね。

その(2)では、そういう収録に特化した機材や技術についてリサーチした結果をまとめ、その(3)で実感的に購入してみた機材のレビューをしたいと思います。