前の家できばって導入した業務用Wi-FiアクセスポイントYAMAHA WLX202ですが最近ちょっと不安定で、ふとスマホを使おうとするとつながってなかったりして、Wi-Fi OFF/ONしたりWLX202を再起動するととりあえず直す、ということが何度かありました。同居人からも指摘をうけ強度をMaxにしたりチャンネルを調整したりしたんですがかわらず。また先日Mac App StoreでWi-FiアナライザーツールのiStumblerがメジャーバージョンアップを果たし、早速購入して試したところ、仕事部屋での電波状況が割と悪いということが発覚。OSのインジゲーターではフルなんでまぁどっちを信じたらいいかという話ではあるんですが、いずれにせよ以前から興味のあったメッシュWi-Fiシステムをリサーチ。メッシュWi-Fiをはひたすら強い出力のAPを1台置くのではなく、家中のあちこちに分散してを配置し、AP同士の中継制御を賢く行うことであらゆる場所で均一なWi-Fi環境を実現しようというものです。AP同士の通信(バックホール回線)は無線の場合も有線の場合もあります。従来製品でも例えば中継器などを使ったり有線で伸ばした先に別のAPを置いたりして同じ様なことはできてたんですが、それのAP間ローミングをルーター側でインテリジェントに管理してやろうという感じです。遠い方のAPにいつまでもぶら下がってネットワーク全体を遅くしたりという現象が(たぶん)上手く抑えられることが期待されます。ウチは1フロアのアパートなのでアンテナ3,4本生えたゴツイAPで飛ばせば届いちゃうくらいのはずなんですが、実際のところ不都合が起きているので、メッシュなら改善するかもと期待を持ってみたわけです。集合住宅なので無駄に強い電波をご近所まで届かせて迷惑かけるのもなんですし。

ちなみに現在、我が家はリビングにある壁ポートからRTX1210をメインルーターとしてつなぎ、AVラック周りのAV製品やゲーム機は全て有線。Wi-Fi機器はWLX202で2.4GHzと5GHz(11ac/877MHz)、そして仕事部屋へはASUS AC-87UとEA-AC87で別チャンネルの1733MHzの5GHz/11acでつなぎそこからスイッチを経由して有線という感じです。つまりASUSペアによる1733MHzのWi-Fiがバックホールではあるものの、仕事部屋側にはAPは立ててない状態で、Wi-Fi機器は若干環境が悪いという状況でした。またバックホールチャンネルの実際のリンク速度は900〜1000Mbps程度。仕事部屋にNASや一部対外サーバーなどもあるので、この幹線を犠牲にするという選択肢はありません(本当は有線を敷きたいんだけど…)。

■1733MbpsバックホールならOrbi一択

さて、NETGEAR、TP-LINK、ASUS、Googleに続き国内勢でBUFFALOが参入して話題を集めるメッシュWi-Fi界隈ですが、スペック的に気になるのは

- 無線バックホールとクライアント向けの5GHz電波(チップ、アンテナなど)を共有してない(=トライバンド)

- 無線バックホールが1733MHzである(現状より理論値スペックが落ちない)

- アクセスポイント(ブリッジ)モードで使える(せっかくRTX1210があるので)

といった辺り。実ののところもうこれだけでNETGEARのOrgi一択になります。

BUFFALOはトライバンド(5GHz+5GHz+2.4GHz)であるもののバックホールともども最高866Mbps止まり。またGoogle Wi-Fiはアクセスポイントモードに非対応です。ということでお値段的なところで躊躇はしたけど、選定としてはほとんど悩みませんでした。各所のレビューも上々そうだし。

あと機器毎の接続状況が一元管理/監視できる点も好感。WLX202にもあるにはあるんですが、連携しているRTX1210側でこまめに記入した表示名が反映されず素のMACアドレスしか見えないので、どれがなんだかさっぱりわからず実質役に立たなかったのは以前レビューした通りです。だったらYAMAHAで揃えて連携させてる意味も無いも同然だなと。

■設置とベンチ

わかっちゃいたけど親機も子機もデカいです。漫画週刊誌一冊分という感じ。でもまぁ立て置きだし白いし形状もゴツくなくアンテナ内蔵なのでわりと背景に馴染みやすいのかなと。上部にリングランプがついてますが基本的には消灯してるので夜眩しいとかいったことはなさそうです。逆にいうとパット見動いてるかどうか見分けもつかない。

以下はIO-DATAのWi-Fiミレルというアプリでリンク速度基準でヒートマップを作った感じです。下の「5GHz」は引っ越し直後に計測したものですがWLX202での様子。上寄りの洋室2室でイエローになっていました(仕事部屋といっているのは左上の5.5帖)。それが上の「Orbi」の方だとバッチリオールグリーンになっています。

まぁこれはあくまでリンク速度(≒電波強度)基準なので、仕事部屋にAPがあってグリーンになるのは当たり前とも言えます。実際の通信速度が問題。

赤線より下が以前の環境。ちょっとどの部屋で記録したか憶えてないですが23時とか午前1時とかなので比較的混み合う時間とはいえ結構遅いです。それがOrbiだと22時台とはいえかなり改善しています。上の2つが仕事部屋に移動し、サテライト子機にリンクした状態で測ったもの。ステータスをみてると5GHzと2.4GHzが時折自動で切り替わるので、測定した瞬間がどちらだったのか判別できないんですが、時間的にはむしろ2.4GHzの方上だったように思えます。なぜかそっちの方が速い。まずまずの結果だと思います。

■アプリの出来も良い

以下Orbiアプリのスクショを。アクセスポイントモードにするとDisney印のアクセス制限機能が使えなかったりしますが、電波強度の確認など基本的な機能は問題なく利用できます。

これがメッシュの構成を示す「ネットワークマップ」画面。サテライトも「Orbi2」という名前に何度か変えたんだけど反映されないのはまぁご愛敬。AirMacのアプリに似た感じ。特定の端末に障害が出てたらわかります。(いや無線バックホールの場合、親機に障害出たら子機も表示されないかも?)

面白いことに、親機からspeedtest.netへの速度計測ができます。Wi-Fi区間に影響されない回線速度を確認できます(まぁうちはAPモードなのでRTX1210の影響かにあるわけですが、まぁそこがネックになることはまずないでしょうから、ウチのプロバイダの速度はこれくらいということでしょう)。

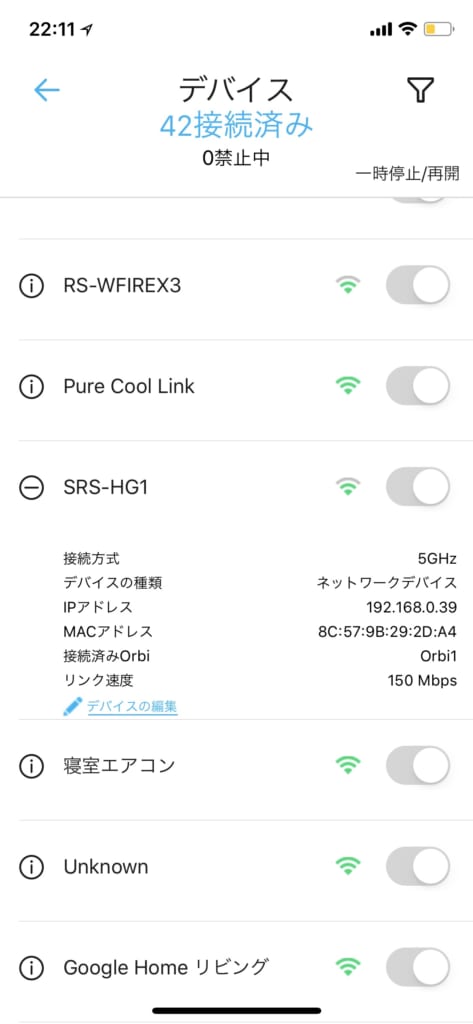

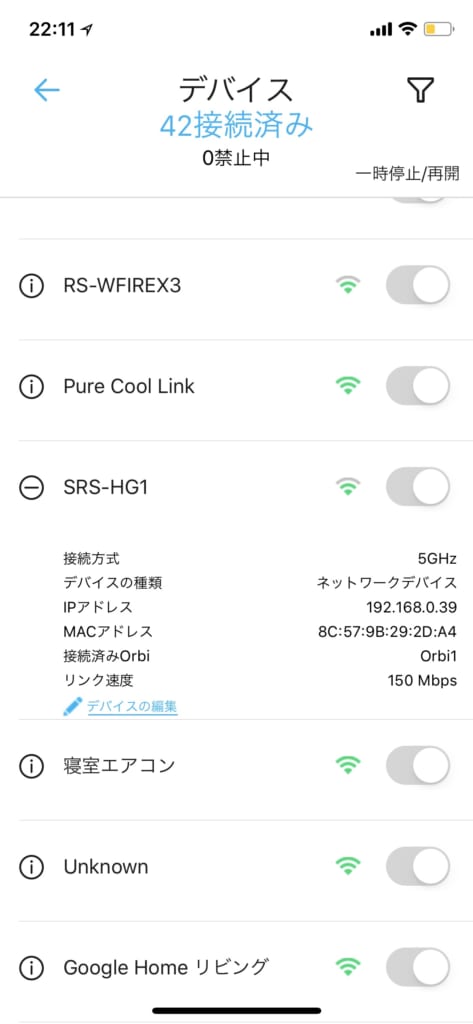

そしてこれが重要なデバイス一覧画面。(というか我が家、起動してるだけで42デバイスもあんのかよ!Orbiは端末1台に30台が推奨スペックなので片側に集中したら足りないじゃん。)

(i)をタップすると画面の「SRS-HG1」の項目のように展開して詳細が確認できます。親機とサテライトのどちらに、2.4GHzと5GHzどちらでつながっていて、リンク速度はどれだけ出ているかといったことがわかります。残念ながら電波の強さは扇マークでしか確認できませんが、調子が悪い端末をAP側から見てどういう強度でつながっているのかを確認できるのはトラブルシュートに有用だと思われます。これらは「リモート管理」を有効にしておくとWANからでも確認することができますので、将来的にもうちょっと値段がこなれてきたら2F建ての実家に入れてもいいなぁなどと思っています。

その他面白い機能としては、Wi−Fi設定をQRコードにして表示/共有ができたり(最近のiOSなら標準カメラアプリで撮影すればプロファイルが落ちてくると思われる。もちろんAndroidもOK)。ゲストWi-Fiも簡単に作成できるようです(ただし家庭用モデルはWeb認証機能は省略)。

基本的に5GHz対応機器ではきっちり5GHzを使いたい派なので、いままで2.4GHzと5GHzでSSIDを一緒にすることには抵抗がありましたが、まぁそこは仕方ないかなと。むしろ上の測定値を見る限りは2.4GHzの方が速いこともあるっぽいので、そこら辺も含めてインテリジェントに選択してくれるならまぁしばらく任せてみるかという感じ。

あと気になってるのはバックホール通信のリンク速度を確認する手段がどうもなさそうだという点。以前の900〜1000Mbpsと比べて落ちてるのか改善しているのか知りたいところです。それを見ながら最適な端末配置を試行錯誤したいんですよね…