この文章をあなたが読んでいる頃、私の元にはXPS 9575が届いているでしょう。

ということで8/7早朝に注文。なぜかクレカ不承認でキャンセルされたものの、ちょうど20%OFFクーポンが再開されてラッキー。同日夕方に再注文。すぐに生産完了、出荷になるも船便が長く、8/17に国内で佐川に引き渡されて伝票番号が表示。本日8/18に受け取れました。購入の経緯は以前の記事にて。

あれこれセットアップしながら気付いた点をつらつらとレビューしていきます。

■液晶(4K)

満足のいく綺麗さです。とても鮮やかで明るい。もはやドット欠けとかあっても気付けないんじゃないかとか。デフォルトのスケーリングは250%。かなりフォントが綺麗で見やすいですがもうちょっと作業スペースが欲しいので当面200%で頑張ってみようかなと。中間に225%というのもあります。

明るさ調節がFnキーの中になくて焦りましたが、Fn+カーソル↑↓でした。見付かってしまえばFnキー列よりも直観的で調節しやすい気がします。

■キーボード

最大の期待と不安を抱いていた部分ですが上々です。MacBook Proの第二世代バタフライキーボードと比べて、パチパチ感がなくコリコリした感じ。とても良いです。シリコン膜が入ったという第三世代バタフライもこんな感じなんだろうか。店頭で触った感じあまり違いがわからなかったけど。ともあれ、すごく静かという感じではないけど、2ndバタフライよりは耳障りさが軽減されていると思います。特に心配していたスペースキーがちょっと固いというか引っかかる感じがして「不良品か仕様か展示機が出たら比べないとなぁ。交換だったらイヤだなぁ」とか思ってたレベルでしたが、使ってるうちに気にならなくなりました(いや、やっぱり気になりますわ…)。

動画などでキーボードの中心を押し込んでたわむ映像が出ていて不安でしたが普通にタイプする分には全く不都合のない強度でした。かなり強く押し込めば確かにたわむんですが、そこらへんの安いノートPCみたいなフニャフニャとまではいかないです。

レイアウト的にはEnterが小さいとか言われてますが個人的にはさほど気にならないです。どちらかというと「全/半」と「1」の押し間違いが多いかな。

トータルでみてかなり満足度の高いキーボードです。現物を触らずに特攻したけどまずは安心しました。バタフライが好きな人なら問題なく馴染める系だと思います。

■トラックパッド

デフォルト設定でタッチでクリックする状態だと一番感度を低くしても誤クリック置きまくりで速攻OFFにしました。MacBook Proよりやや面積が小さいですが操作感、精度は上々。二本指で右クリック動作にして、右下のボタンは無効とすることもできるし、三本指左右スワイプに仮想デスクトップ切り替えをアサインすることもできmacOSに馴染んだ人も不満なくスイッチできるんじゃないでしょうか。

■ACアダプター

130Wという出力でさすがに小型とはいえないですが、角が丸くなっていて携帯時はPC側のケーブルを巻き付けておけるのが良いです。またUSB-Cコネクタに通電ランプ(白色LED)があるのも地味に良い。Macはこういうユーザビリティがどんどんないがしろにされていきますが、DELLはまだ気を配ってくれていて嬉しいです。ただしあくまで通電ランプであって、本体の充電状態で色が変わったりはしなさそげ。

コンセント側は久々のミッキーコネクタ。早速ショートケーブルを買おう。アース線が出てないやつだとこの辺ですね。

BUFFALOのはケーブル長が20cmなのでちょっと長い。下のはコネクタ込みで22cmのようです。

■発熱、静かさ

本モデルのウリとしてモーションセンサーで膝の上で使っているのか机上なのかを検知し、前者では発熱を抑えるようです。実際短パンで腿に載せてずっとセットアップ作業していますがほんのり温かくなる程度。

ただしファンは回り出すと盛大に音がします。ジェットエンジンみたいなキュイーーン!という高いめの音がします。あくまで音質がということであって、耳を塞ぐような大音量というわけではないんですが、もし公共の場で鳴りだしたらちょっと耳につきやすい音かも知れません。

まだどんな時にどれくらいファンが回るかわからないですが、それと関係あるのかたまにマウスカーソルの操作がままならないほどレスポンスが落ちる現象があります。サーマルスロットリングなのかどうかは不明(温度どこで見られるんだろ?)。CPUやGPUの負荷はそんなに高くない状態でも発生します。今のところそれが唯一最大の不満というか困り毎です。

■その他備考

回復用ディスクは購入せず、安いUSBメモリで自作。18GBほどになったので用意する人は32GBをチョイスしてください。私はコスパ優先でこれにしました(USB-C端子はないので変換アダプタやハブが必要になります)。

あとApple Storeで買ったBelkinのUSB-C Ethernetアダプタはすんなり使えました。色違いだけど多分これかな。

【正規代理店】belkin USB-C to Gigabit Ethernetアダプター Macbook/Chrombook対応 有線LAN Adapter F2CU040BTBLK-A

2018.08.20追記:

Apple純正のThunderbolt 3(USB-C)- Thunderbolt 2アダプタ(A1790)で外部モニタ出力ができました。4Kでは試してないですが、3440 x 1440モニタでは少なくともOKです。もちろん本体左側のポートを使う必要があります。形は同じですが右側はUSBのみでThunderbolt非対応なので。

2018.09.03追記:

Apple純正のHDMIアダプタ(USB-C Digital AV Multiportアダプタ)も使えました。内部的にThunderbolt3なのか、これも左側のポートでしか使えなかったように思います(ちょっと認識に時間がかかってただけかも)。4Kデュアル表示まで確認。USBと充電は試してません。

2018.9.9追記:

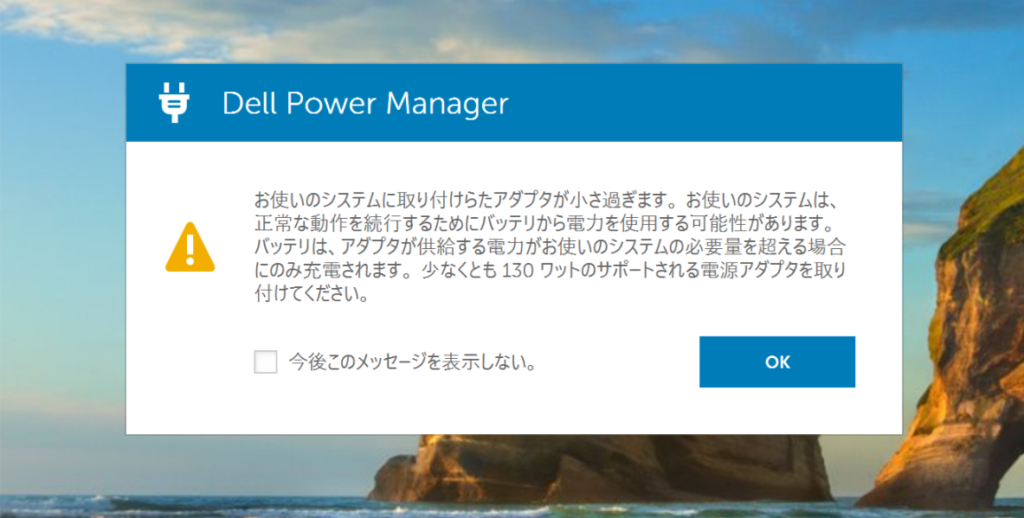

ASUSのモバイルバッテリー、ZenPowerMaxで充電ができました(70%程度から100%まで確認)。本製品のUSB-CポートのPower Delivery仕様は最大で20V x 3Aの60Wです。付属の130Wアダプタに比べると半分以下です。実際下記のような警告画面が出ます。ただそれでもWeb閲覧やファイル操作(SDカードの読み書き)などをしながらでも充電は可能でした。さすがに3Dグラフィックをゴリゴリ使いながら、とかだと追いつかないかもは知れませんが、とりあえず手持ち機器がまたひとつ流用できそうでなにより。ただし上記の70->100%でバッテリーの4つあるランプは残り1つにまで減ってしまったので、フル充電一回分には足りなさそうです。

タブレットモードやペン、dGPUを酷使するようなゲームなどについてはまだ未評価なので、追々追加レビューをしていきたいと思います。とりあえずMacBook Proのハードはとても気に入っているけれど、都合でどうしてもWindowsも欲しかったという今回のニーズにはとてもマッチした選択肢だったと思います。