先日、表ブログの機材紹介記事を書いたビデオスイッチャーRODECaster Video(以下RCV)ですが、

複数の映像ソースを画面合成して録画したり配信したりするビデオスイッチャーとかビデオミキサーと呼ばれるカテゴリの製品。自分はBlackmagic designのATEM MINIシリーズを初代からExtreme ISOと乗り換えて使ってきました。 入門機のATEM MINIでは二画面のPinP合成ができましたが、ユーザーテストで参加者の顔映像、手元映像、画面映像など3画面以上を合成したいこともあり、上位モデルのExtreme ISOに乗り換えたのが2022年。 そろそろモデルチェンジか?でも4Kとかにすると一気に高性能プロセッサが必要になって値段上がりそう。ていうか買った時から円安進行で定価も上がってる。手の届く値段で後継機出るの?という感じでした。 また使っていていくつか不満も出てきていました。 基本現場に持ち込んで使うので大きい筐体は負担で、ノートPC+OBS Studioでいっかーとなりがち。自分の使用実績では最大で4入力なので、4入力モデルで3画面以上の合成ができるスーパーソースが使えるモデルが出ればなーと思っていました。 またカメラもミラーレスやビデオカメラよりも高画質なWebカメラの方がコンパクトにまとまるし参加者の目からも存在感を押さえられます。今まではOBSBotのUVC-HDMIコンバーターを使ったりして、電源配線などがゴチャゴチャしがちでした。 基本3画面以上の入力を駆使する時に使うので、PinPではなくスーパーソースを使うのですが、それを複数パターン(シーン)組んで切り替えるのがあまり使い勝手がよくない。 基本1つしか作れないので、マクロを使って瞬時に再配置する感じになるんですが、そのマクロをアサインできるボタンが小さく押しづらいし、そもそもOBS Studioではなく専用機を使う場面は、自分が操作するのではなく誰かにまかせる時だったりするので、ボタンが見つけづらいのも難点。 最近はRODE Wireless Proを使うことが多いですが、これをアナログ入力でつなぎ、かつ電源ラインをまとめたりすると、電気信号がループするとで起きるノイズが激しく乗ってしまし、ノイズアイソレーターを入れたり、電源を違うところから取ったりと工夫が必要になったり、これまた配線がゴチャつきがち。 など。 そんな辺りが改善した後継モデルや競合機の登場を待っていました。YoloBoxとかOBSBot Talentとかタッチパネルモニター型の製品が出たりもしましたが、なんかAndridベースで大丈夫なん?とか高くね?とか思って躊躇してました。 そんな2024年末に登場したのがあの音響機器メーカーRODEのRODECaster Videoです。 個人的に上記不満点がいい感じに回避できそうでかなり刺さりました。値段は正直高いです。US価格が$1,199なのでほぼ為替通りとはいえ、ATEM MINI Extreme ISOが実売13万くらいなのを考えるとかなり強気ですね。果たしてそれに見合うメリットはあるのか? 先に挙げた不満点がどうなったか見て行きます。 本機はHDMIが4系統と必要充分な数に抑えられた上、、USB入力(カメラ&マイク兼用)が2系統という構成で、自分の使い方にはかなりフィット。UVC-HDMIアダプターも不要になります。 注意点としてはUVCのWebカメラならなんでもよいわけではなく、 非圧縮映像を出せる機種でないとダメ な点。カメラ側でH264などにエンコードしてたらNG。非圧縮伝送だとデータ転送量が多いので、総じてUSB3.0を使ってるカメラが多い気がします。一応、公式の対応リストとしては以下が上がっています。 AnkerWork C310 Elgato 4K X Elgato Cam Link 4K Elgato Facecam Elgato Facecam MK.II Elgato Facecam Pro Elgato HD60 X Logitech Brio STream Logitech Brio ULTRA HD Pro Logitech C920 HD Pro Logitech StreamCam Obsbot Tiny 2 Razer Kyio Pro (おそらくKiyoの間違い) Sony FX30 Sony FX3 Sony ZV-E1 我が家にはLogitech(Logicool)Brio、OBSBot Tiny 2、FX30があるのでまずまず困らなそう。なぜかクライアントが使ってることが多いC920も入ってるのもGood(あれ非圧縮だったんだ)。 ただしOBSBot …

主に客先へ持ち込んで使うことが多いので、安全な運搬方法を検討しました。まだ出て日が浅いので、ATEM MINIシリーズのように社外製品があったり、ユーザー間でピッタリのケース情報が出てきたりしておらずゼロベースで検討。

また本家RODEからRODECover Videoというアクリルトップカバーが発売されています。これを被せた上で格納できることも念頭においておきます。

またACアダプターはPD 65WでOKということでより小型のこちらを持ち運ぶ想定です。

RCVの長辺は30cmをわずかに超えていて、なかなかちょうどよいケースが見付かりませんでした。幅が30cmを超えると高さや奥行きも結構大きくなってしまい、RCVのような横長形状が見付からず。

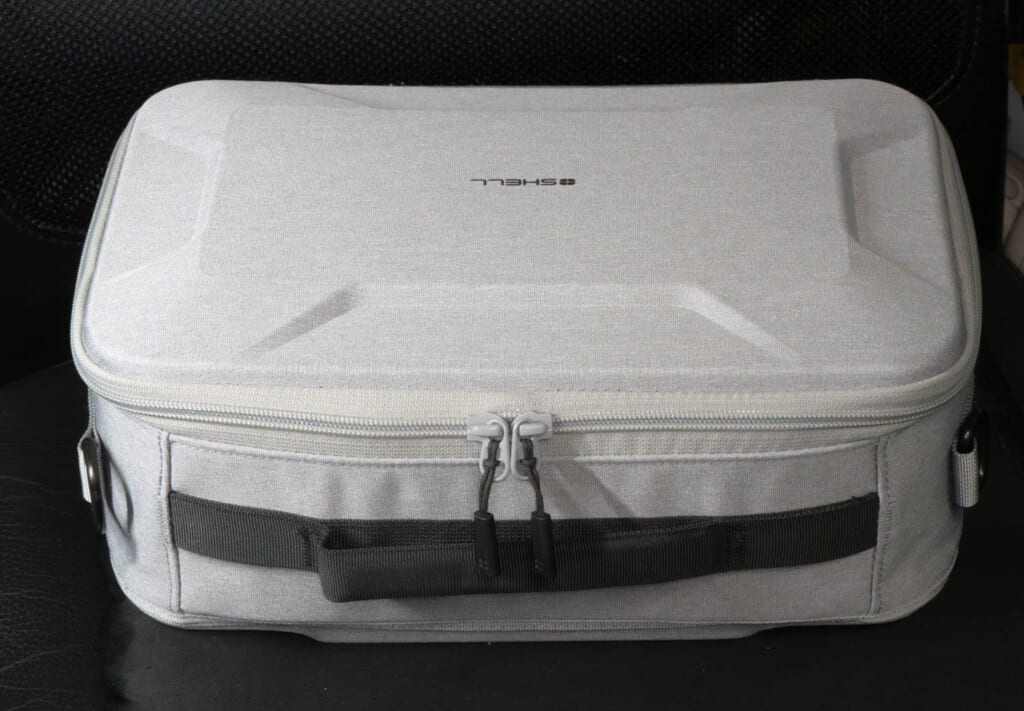

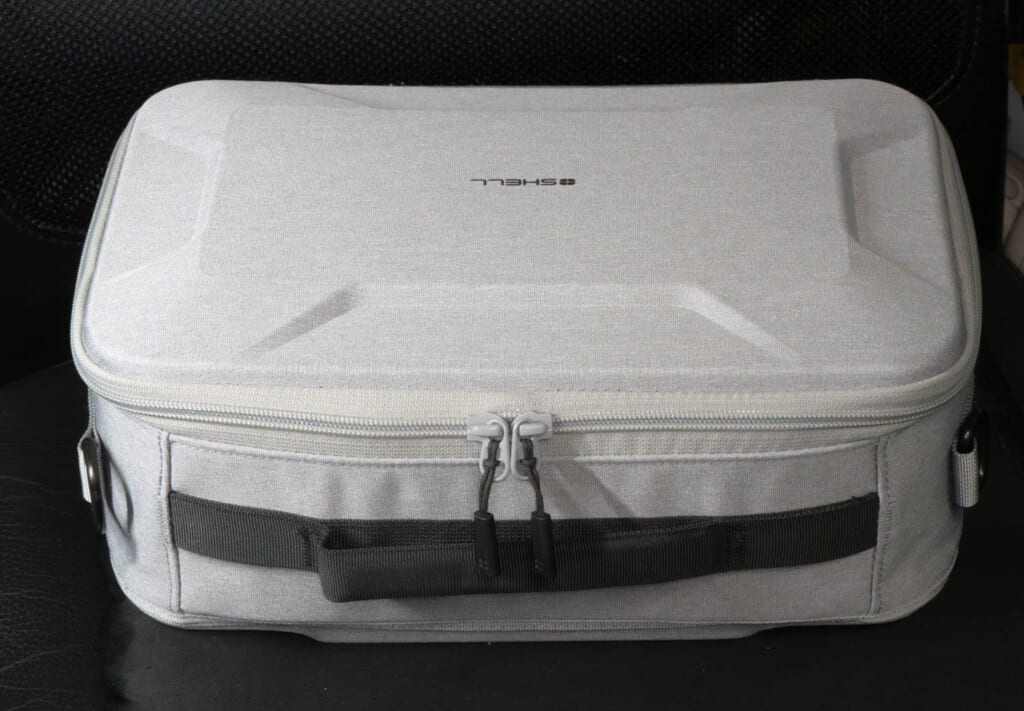

結局見つけた、というか元からあったのをピックアップしたのがこちら。

内寸が30cmですがセミハードケースだし内側はクッションなので一応RCVが収まります。フタを上にして置いた時の高さはかなり余りますが、ケーブルやら付随パーツ類を入れてもいいかなと。10インチのモバイルモニターも入りそう。

ちなみに第2候補としてはコレも買いました。中仕切りをとると縦にすっぽり入ります。スーツケースなどに入れて運搬する時はこれでもいいのかなと。

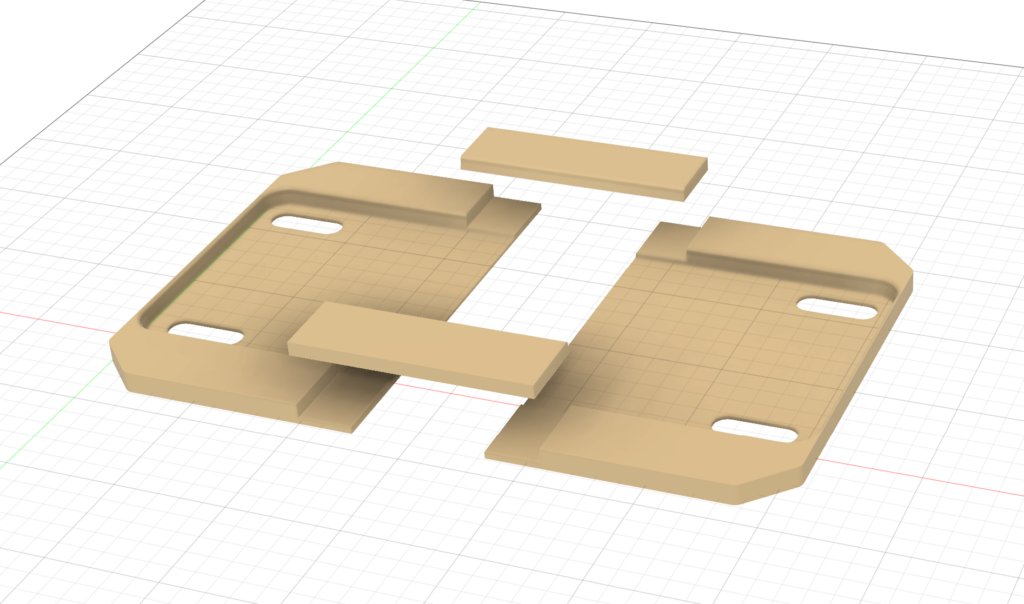

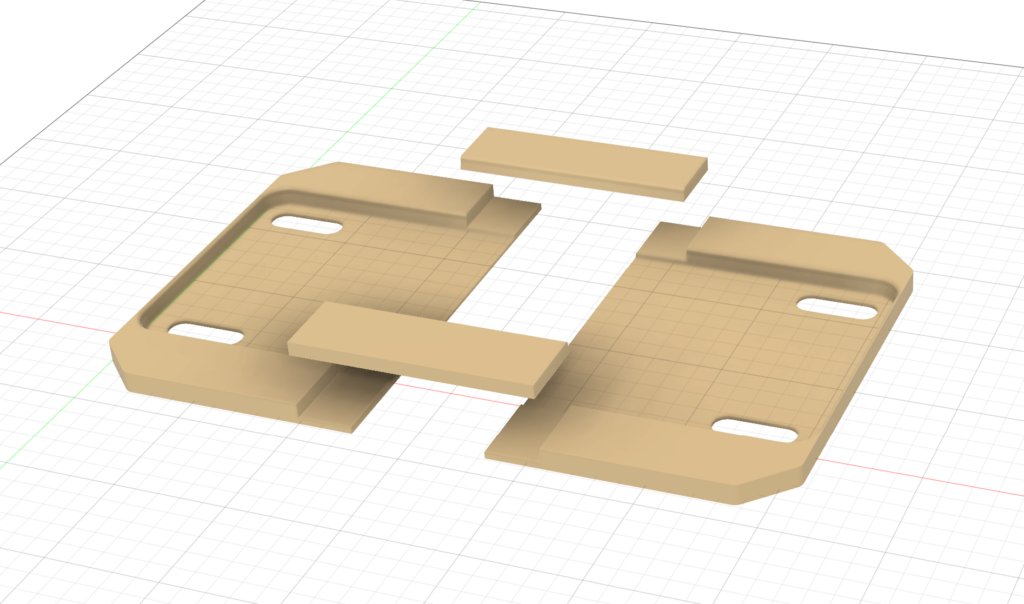

さて、ここからが本番です。どちらもケースに入れてもピッタリではないので中でガチャガチャ動いてしまいます。そこで3Dプリンターを作って固定具を作ることにしました。

とりあえずハクバの方に着手。

完成したモデルはこんな感じ。ウチのX1-Carbonでは265mmまでのものしか造形できないので、いくつかのパーツに分割して造形後に接着剤でくっつけています。

RCVの4つのゴム足を使って位置固定をし、ハクバのケースの底面にピッタリサイズにしたプレートです。真ん中には5cmの隙間があり、2本のブリッジをくぐらせるようにベルクロタイプの太めのケーブルタイを通して本体を固定します。

実際の写真がこちら。

実際にケースの底にセットするとこんな感じ。底にクッションシートが入っているのを言ったん取り外して、後でRCVの上にかぶせて仕切りにしています。

仕切りのクッション材を手前面につけて小物入れとして活用。ACアダプタとSSD2,3枚を入れられます。

そしてここにRCVを固定するとこう。

底面がしっかりはまっているので、前後左右方向には動きません。バッグのキャリングハンドルをもつとアンテナが下になるので、ズリ落ちるとアンテナに負荷がかかってしまうのですが、自作プレートに対して固定しているのでそこも大丈夫そう。プレートのサイズが割とギリギリで側壁のクッションで抑える形になっているので、ケースを立てても外れる気配はなさそう。

心配ならアンテナは都度外すか、プレートを逆向きにとりつければ念のためアンテナを上に向けることも可能です。

後々RODECover Videoが手に入っても問題なく使えそう。

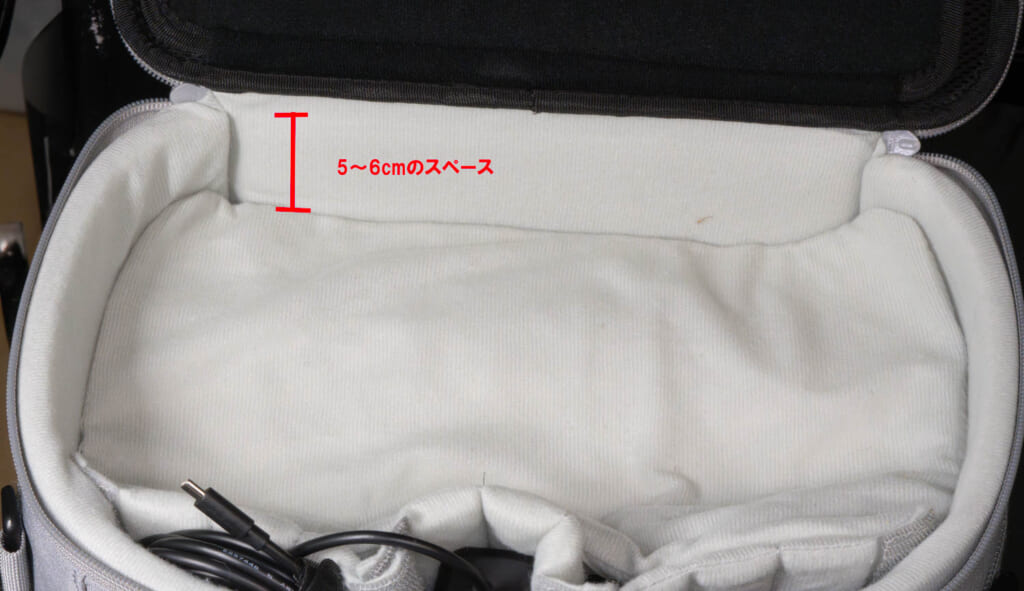

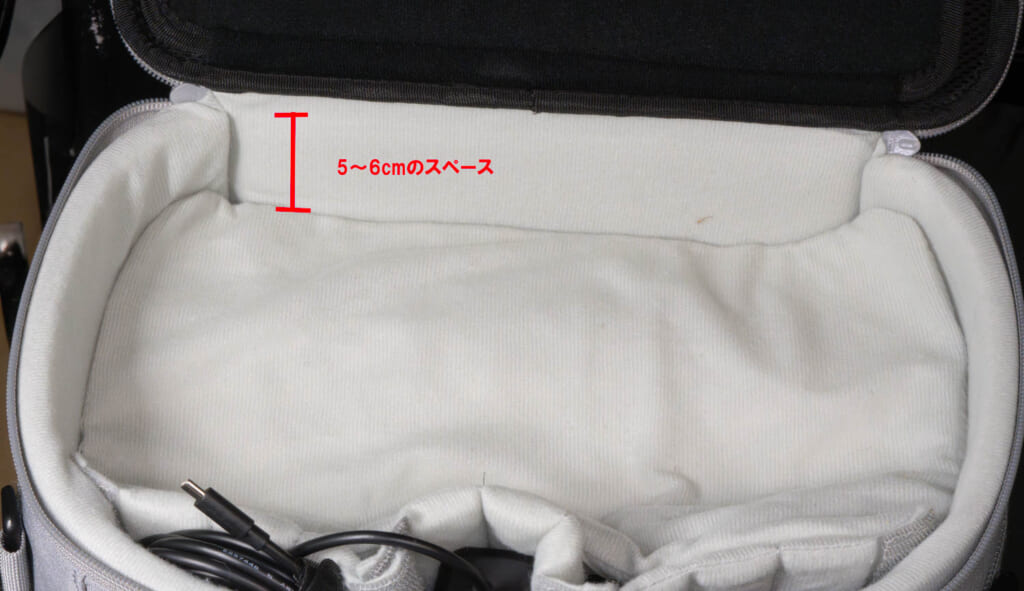

で、底にあったクッションシートをあらためて上にかぶせてあげると5,6cmの高さのスペースが残ります。RCV本体への傷付きの不安なくHDMIケーブルやWebカメラなど一緒に使うものを放り込んでおけて、結果オーライのサイズかなという感じ。10インチのモバイルモニターとかも入りそう。

ケースを閉じるとこんな感じ。手持ちも肩掛けもできます。

ちなみにこのケースはスタッカブルなので、他の機材もこれに入れると収まりがよさそう。たくさん買うにはちょっと高いけど…

(商品情報より)

(商品情報より)

■まとめ

まだまだ対応品や情報が少ないRODECaster Videoですが、既製品にひと手間加えていい感じの収納ケースを作ることができました。

2025.2.5追記:

RODECover Videoを被せてもばっちり格納できました。