数年前に導入したRTX1210を10Gbps対応を果たしたRTX1300に更新しました。自宅がフレッツ光クロスのエリアに入ったので、10Gbps化を見越してですが、現時点ではまだ申し込んでいません。以下、1Gbpsのフレッツ光(正確にはドコモ光コラボ、OpenCircuit v6Direct)環境でのベンチになりますのでご了承ください。

秋頃の発表では定価20万近くしており、ウゲーという感じでしたが家電量販店はともかくネット通販系では13万前半まで実売が落ちていたので特攻しました。RTX1210からISDN周りを省いたRTX1220が発売されており、ISDN環境が必要な人向けにRTX1210は高く売れるんじゃないか?という目論みがあったんですが、期待は外れました。むしろRTX1220にしか来てない機能追加があったりして、ISDNイラネって人には1220の方が価値が高まってしまった結果、1210はあまり値が付かないのが現状のようです。だったら実家にもっていてって拠点間VPNとか張ってみようかな、、、

■設定移行作業

同じRTX系列は設定ファイルの互換性が高く、今回変更のあったVLAN周りは使用していないので、基本的に設定まるっとコピーでいけるはずと思いつつ、この機会にゴチャゴチャしてきているフィルター周りの番号整理などしつつクリーンセットアップしようか悩みました。が、結局年末年始も色々やることあって腰を据えてとりかかれそうにないので、とりあえず丸コピーに(;´Д`)。

・管理者パスワード周り

従来、YAMAHAルーターの管理者ログインはユーザ名が空欄でしたが、セキュリティ強化のためユーザ名が必須になっており、気をつけれ、というペラ紙が同梱されていました。

なので、まずRTX1300を素で起動して設定用のMacを直結し192.168.100.1から管理画面に入って新規に管理パスワードも設定しました。その後にRTX1210からエクスポートしたconfigファイルをアップロードして再起動したんですが、パスワードはクリアされていました。新しいID/PWも1210で設定していたものも通じずに何度かやり直しているうちにロックされてしまったり。

結論としては、パスワード周りは初期化されるので、admin/adminで入って再設定する必要がありました。ので、最初の電源投入時のパスワード設定は適当でもヨサゲ(データ移行する場合)。

ただしTFTPのパスワードは旧機種のままっぽい。

・プロバイダ設定が一部移らず

設定をコピーして再起動し、ONUなどの接続を切り替えた直後、何故かWANにつながりませんでした。プロバイダ設定を確認したところ、IPv4 over IPv6 トンネルの設定でIPv4アドレスが空欄になっており、プロバイダからの情報をみて再入力してやったら解決しました。うちは現在v6プラスでIPv4アドレスも固定になるプランなのでちょい特殊かも知れませんが、いずれにせよダウンタイムを最低限にした場合は、プロバイダの情報をすぐに参照できる準備をしておくか、旧機種にアクセスできるようにしておく、設定画面のスクショを撮っておくなどするのが無難かも知れません。

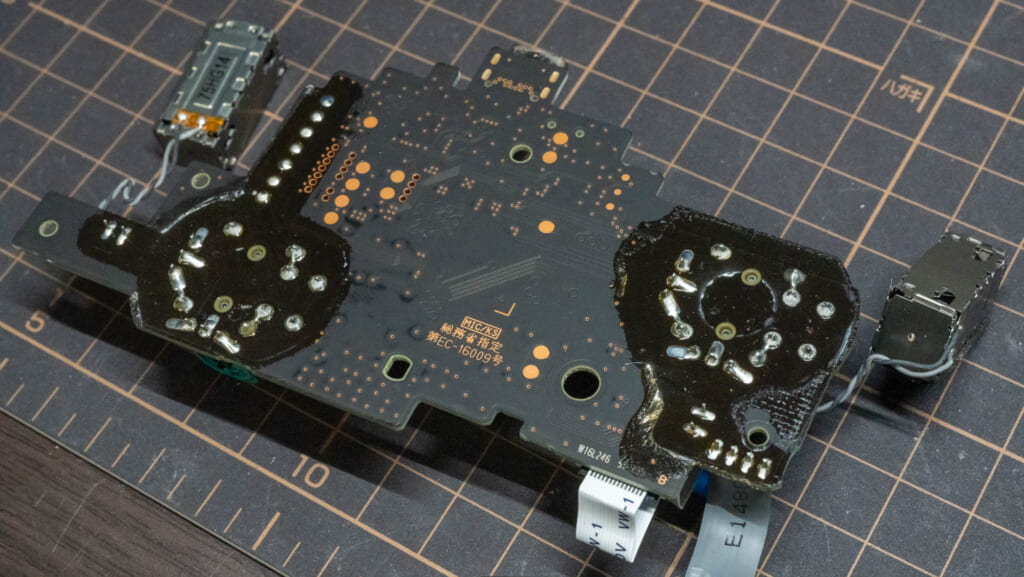

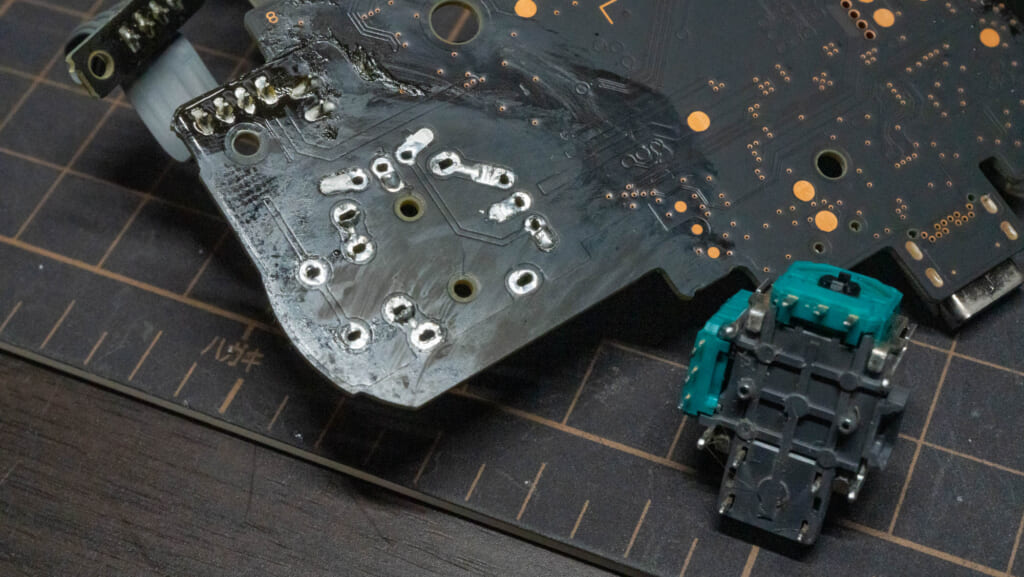

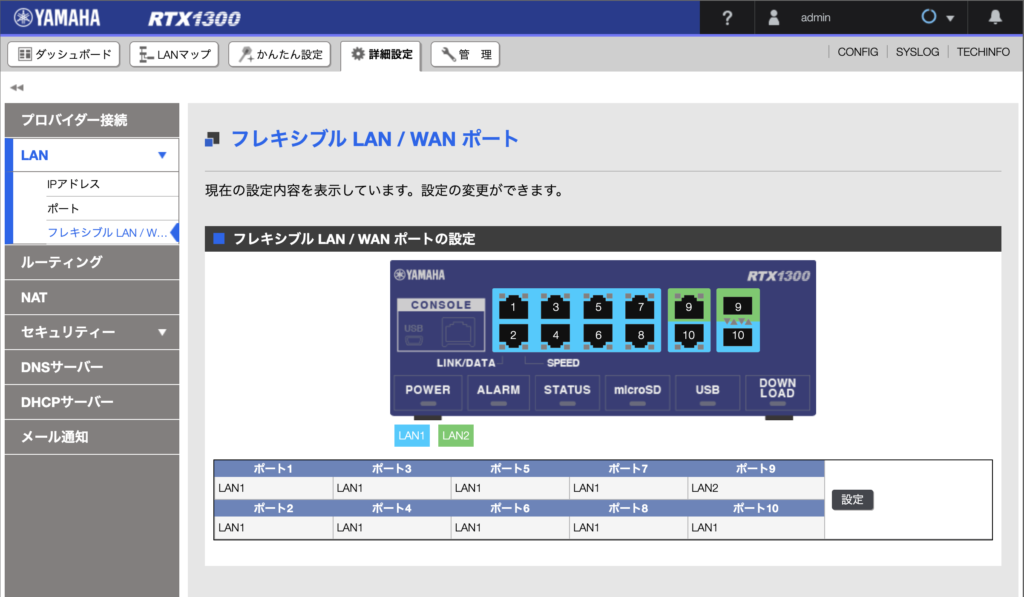

・フレキシブルLAN/WANポート設定

RTX1300の新機能として、LAN1/2/3と物理10ポートの対応付けを自由に設定できる「フレキシブルLAN/WANポート」という機能が追加されました。物理ポート9/10のみが10Gbps対応なので、これをWAN/LANのどこに使うかを切り替えるためのものです。

ウチでは当面LAN3を使用する予定がなく、LAN側に10Gbps接続したかったので、ポート10をLAN1に変更しました。これだけは引き継ぎ元にない設定なので改めて行う必要があります。

こんな画面があり、直観的に設定することができます。

ちなみに設定を移行する前に行いましたが、移行後もそのまま有効になっていました。

・LANマップの端末情報DBの移行

書き出したconfig含まれていないとしてLANマップ上でつけた機器名称などの情報(端末情報DB)があります。これの移行方法がよくわからず困りました。公式サポート情報によるとTFTPで流し込めるようなのですが、具体的な手順がわからず。ここで吸い出したCSVを投入するの?それとも吸い出しからTFTPを使うの??という感じ。

端末情報DBはRTFS領域に保存されるファイルであるため、TFTPを用いてファイル転送 (書き込み、読み出し)を行うこともできます。

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/lanmap/#DEV_SEARCH

かなり試行錯誤の末、TFTPを使わずUSBメモリ経由でコピーできました。

- Web管理画面の「機器一覧」画面から「CSVで保存」でdevinfo_db.csvを取り出す

- USBメモリかmicroSDに保存しRTXに挿す

- RTXに管理者でログインする。

- 「show file list /」でルートディレクトリの一覧を表示

- 「lanmap」ディレクトリがない(dashboard等はみえる)場合「make directory /lanmap」で作成する

- 「copy usb1:/devinfo_db.csv /lanmap/devinfo_db.csv」でコピーする(microSDの場合は「usb1:」を「sd1:」に変更)

- もう一度「機器一覧」を読み込む(初回は変換で待たされるかも)

これでいけました。機器一覧に反映されても、すぐにはLANマップには見えないらしく、しばらくしてリロードしたら反映されてました。

■ベンチとCPU負荷観察

speedtest.netのmacOS用アプリで計測してみましたが、あんまり違いが出ませんでした。

むしろ遅くなっている気すらします。いずれにせよプロバイダ側がネックになってそうなので、また後日、平日昼間などに再測定してみようと思います(配線戻すのは面倒なのでRTX1300だけ)。

RTX1300交換後にfast.comで測ったら600Mbps出ました(すみません、RTX1210では未測定です)。

プラシーボかも知れませんがWebページを開くのはサクっと速くなった気はします。

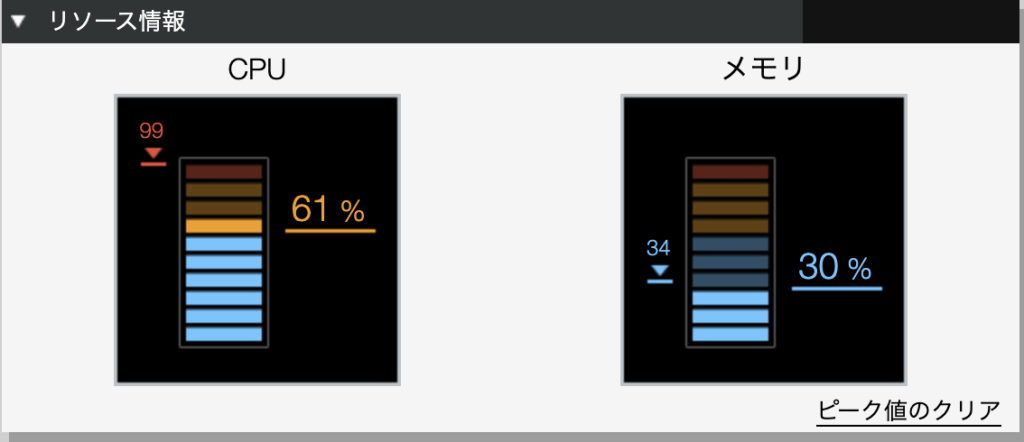

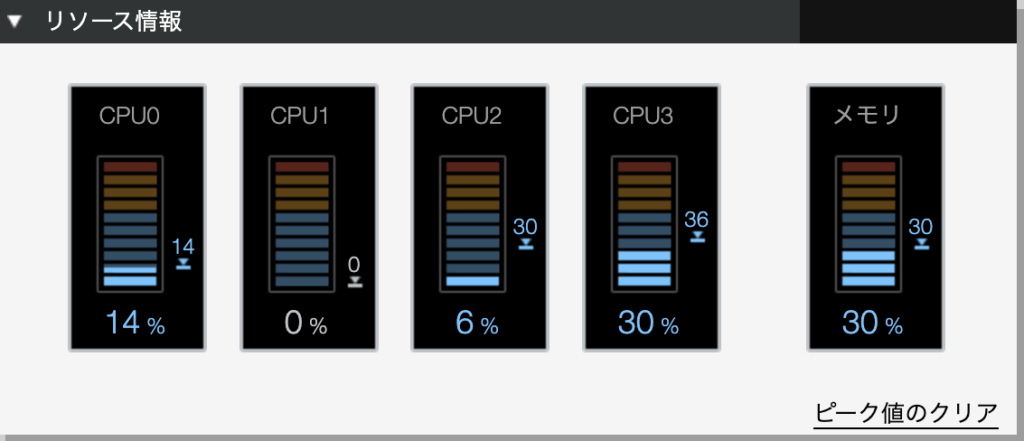

では処理能力が上がって負荷率はどうなったかということで、CPUゲージのダッシュボードも眺めてみました。speedtest.net計測中の様子です。

RTX1300はクアッドコアらしく、コア別のゲージが出るようになってました。逆にトータルの負荷はわからないですが、まぁなんいせよ余裕はできた気がします。

■まとめ

取り急ぎ移行は完了しました。やはり1Gbps契約のままでは数値の上で大きな向上は感じられませんが、瞬間的なWebページの表示などはサクサクになった気がします。元々ルーター由来のトラブルはほぼなかったので、安定度なども比較が難しいですが、時々同居人がSplatoon3やってて切断エラーになるなど言っていたのが治るのか経過観察してみようと思います。

フレッツ光クロスへの移行は、もう少し下調べをしてから行うつもりです。戸建てですが賃貸なので光ファイバーの引き直しなどが発生するかなど。