前エントリのD31HWと一緒に買ったのがCoviaのバッテリー内蔵型モバイルルーターのCMR-250。イーモバのUSB系端末をさして、無線LAN経由でネット接続共有するデバイスです。ファームウェア1.0.1が公開されてD31HWにも対応しました。

σ(^^)の場合、仕事の打ち合わせとかをファミレスなんかでやる時に、相手がネット接続手段をもってなかったりすると重宝します。ただこの手の製品はバッテリーが2時間くらいしか保たないので、デカバッテリをつけたEMONTERやDiamondといったWM機にWMWiFiRouterを入れて使ってました。

が、本製品はバッテリーにFUJIフイルムのデジカメで使うNP-120を用いており、しかもROWAあたりの互換品なら1,000円を切る値段で入手できるという点がポイントでした。→のAmazonのリンクでは2個セットで1,500円です。仮にカタログ通り2時間もたなくても、3つも用意しておければ、たいていの打ち合わせ、ファミレス作業は楽勝でしょう。しかも、2chみてると3時間以上もったという書き込みも。

まぁ、ad hocで接続するWMWiFiRouterではPSPやEye-Fiが使えませんが、CMR-250はiPhoneはもちろん、PSP、DSといったデバイスにも対応しています。Eye-Fiはググっても使えたという報告が見つかりませんでした。そのうち試してみます。

■ハード周り

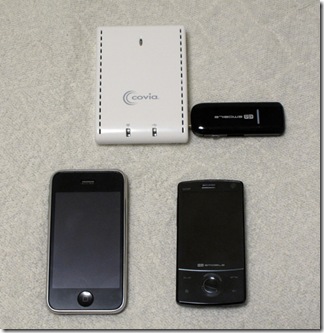

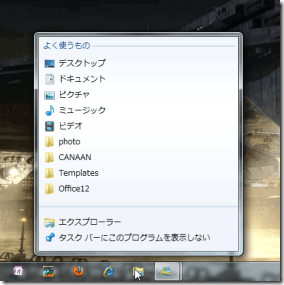

写真はD31HWを挿したCRM-250をiPhone 3GSとS21HT Diamondと並べてみたものです。さすがにDiamondより大きいですね。D31HWが突き出る分、卓上のフットプリントも大きいですが、まぁD31HWが上に来るように立ててやればいいかなと。スタバとかテーブルの小さいお店では結構重要。まぁ、感度的に問題ないようならわざわざ卓上に出しておくこともないかも(でもD31HWが結構熱もつからなぁ)。

充電端子はUSB mini-Bなので汎用性高くてGood。

実は最初しばらくD31HWを認識しなくて焦りました。認識しないというか、D31HWを挿して起動すると固まってしまい、無線もとばない。抜いて起動するとちゃんと動く、ということの繰り返し。実はバッテリーが裏返しになってました(^^;)。充電器からの電力だけでは無線部は駆動できるものの、USBデバイスまでは動かせない模様。バッテリー形状が単純な長方形で4方向自在に入ってしまうんですよね。端子のある面としては揃えてたんですが、裏返しでした。それでも充電器つなげば電源は入るので、一旦フタ閉じちゃうとなかなか気づけず。恥ずかしいミスですが、いつか誰かの役に立つかと思い告白しておきます。

■設定

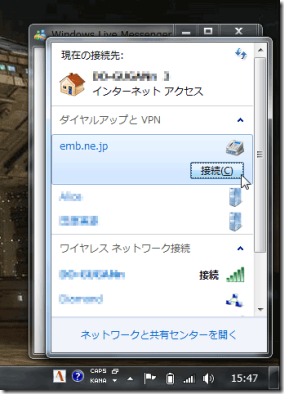

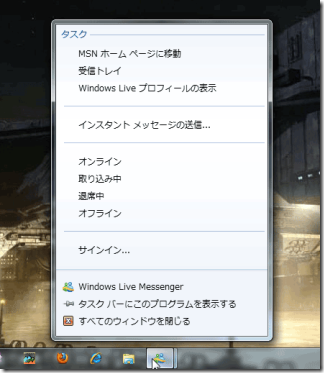

有線ポートなどはないので、マニュアルにあるデフォルトのESSIDでアクセスし、初期IPアドレスをブラウザでたたくと管理ページが出てくる方式です。PC側に一切ツール類を入れなくても使えるところは好印象。暗号化なしならほとんど設定しなくても使えちゃいますが、あまりそこは誉めたくないかも。WPSには対応しています。実はWPSもAOSSも使ったことないので、どういうもんかあんまわかってないんですけども。

で、いまんとこ、iPhoneでWPA/WPA2でつながりません。PCやPSPはちゃんとつながるし、iPhoneもWEPならつながるんですが、WPA/WPA2だと何度やってもパスワードを聞き直される状況。まぁ、iPhone 3GSなんで出先でそんなに高速ネットが必要になることもないやと諦めてWPA以上で使うか、出先で一時的に使うだけのもんだからWEPでいいじゃんってことにするか悩ましいところです。

■速度

自宅ではD31HW直差しでもあまり速度が出ずどうもう21Mbpsエリア外っぽいので、また後日、前エントリと同じ場所にいってテストします。それでも一応2Mbpsは出ました。