以前speedtest-cli(コマンドラインでspeedtest.netの速度計測をするツール)を使って、時間帯別のネット速度を測るシステムを作ってあったのですが、新居ネットワークに対応させたので結果を見てみました。

speedtest-cliはLinux、macOS、Windowsなどでspeedtest.netを使った測定ができます。自宅の古いMac miniサーバー上でPHPスクリプトを定期実行して時間帯別の帯域変化の統計をとっています。ただしルーターやハブのマルチギガビットイーサ化を進めているもののこのMac mini 2011はUSBも2.0止まりでギガビット止まり。他の2.5Gbps/5Gbps/10Gbps環境のPCやWi-Fi6でつないだスマホなどだともう少し速い数値が出ており、この計測データの上限値は少し低めに出ている感じです。

■プロバイダ構成

ウチで利用しているメインプロバイダ&プランはオープンサーキットのv6Neoになります。契約後に速度が不満だった場合に、コラボ回線だとプロバイダを切り替えづらいので、あえて割高でも光ファイバーとプロバイダは別にしています。光ファイバー(ウチはドコモ光)料金は別で、プロバイダ代が1980円(税込)です。IPv4 over IPv6としてはv6プラスに対応しており、PPPoEのアカウントはありません。

v6プラスは実質固定でIPv4アドレスが割り振られるものの、共用の為使えるポートが限られます。特にVPN等ポート変更が難しいサーバー用途には事実上利用できません。オープンサーキットには専有固定IPv4アドレスがもらえるv6Directというプランもあるのですが、お値段がいっきに上がって5,170円となります。差額3,190円です。というわけで、PPPoE単独契約で固定IPがもらえるGMOとくとくBBの固定IPプランを追加契約しています。こちらだと1,210円で済みます。ただし家庭用ルーターの多くはIPv4 over IPv4(v6プラスやDS-Lite)とPPPoEを同時に扱えないことが多く、ルーターを2つ用意するか、複数のゲートウェイを使いこなせる業務用ルーターを使用する必要があります。

またPPPoEは一般に速度が落ちやすく、v6プラスでのIPv4通信に比べてどれだけ差が出るか、というのが懸念でした。

■ハードウェア構成

メインルーターはBUFFALOの現時点のフラッグシップモデルWXR-5950AX12です。こいつの唯一無二の特徴はWANとLANポートにそれぞれ10Gbpsポートをもっている点です。将来的にフレッツ光クロスがエリアインしても対応できます。Wi-Fiも6対応。先日これの2台目を入手して中継体制も組んでみました。

BUFFALO WiFi 無線LAN ルーター WXR-5950AX12 Wi-Fi6 11ax/11ac AX6000 4803+1147Mbps 日本メーカー【iPhon...

もう一台はYAMAHAの業務用ルーターRTX1210です。

こちらの方が設定が柔軟で、2つのIPv4ルートを宛先(対象サイト)や発信元(端末)、ポートごとに自由に振り分けることができます。本当はこちらをメインルーターにしてWXRをWi-Fi6アクセスポイントとして使えれば良かったのですが、1Gbpsの光回線/ONUといえども10GbpsのWXRの方がかなり速い結果になったので、仕方なく、

- WXR-5950AX12:オープンサーキットのv6プラス(IPv4 + IPv6)+ Wi-Fi担当

- RTX1210:PPPoE固定IP契約のGMOとくとくBB担当

という分担にしました。当初、WXRのPPPoEパススルーを有効にしてRTX1210のLAN2をWXRのLANポートの1つに入れてたんですがどうにもネットワーク全体が不安定で、結局昔ながらのONUの下に3ポートの(GbE)ハブをいれて、二台のルーターを並列に並べる構成としました。LAN側は同一ネットワークとしてつながっています。

■計測結果

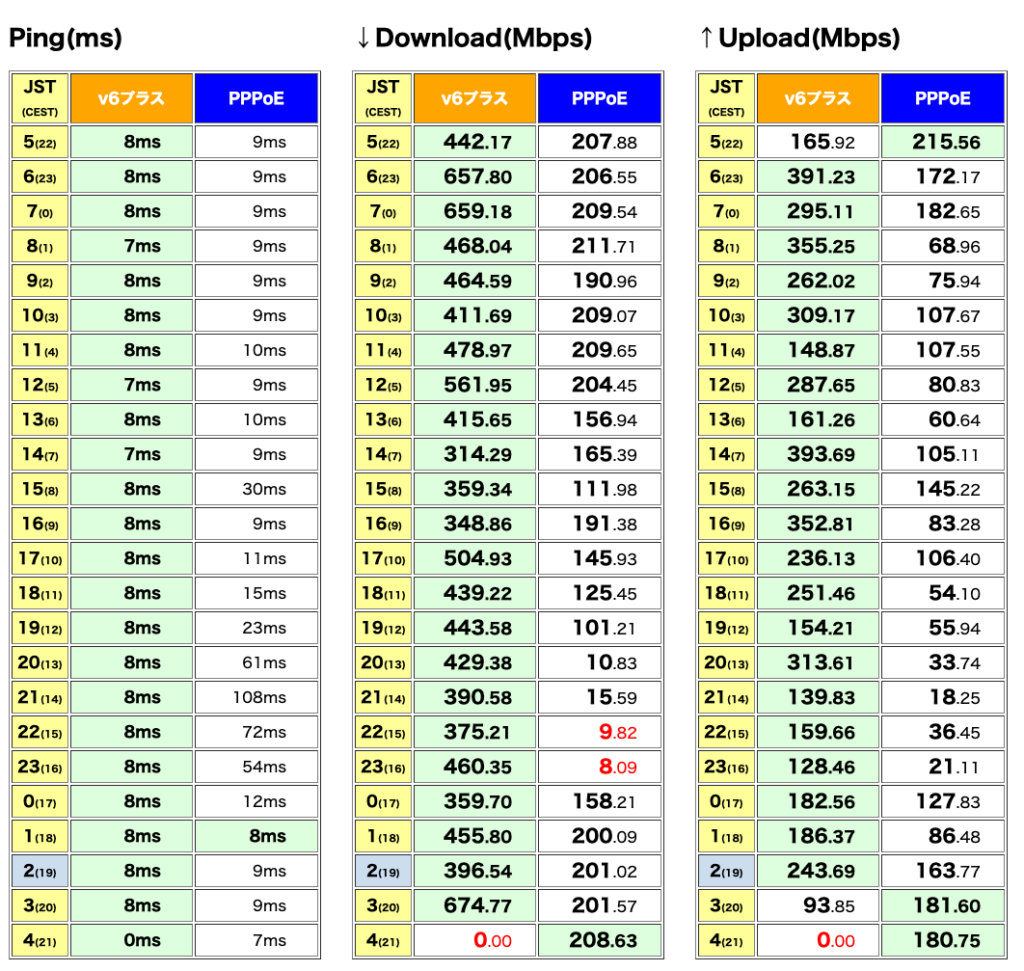

さてようやく本題の測定結果です。黄色が時で()内は海外にいる知人向けのヨーロッパ時間表記なので無視してください。まだ新設定にしてから24時間弱なので午前4時の分が抜けています。対象サーバーはIPA(Bunkyo)に固定しています。

基本、自宅からインターネットに出て行く分にはオープンサーキットの「v6プラス」側が使われるのですが、24時間、平日休日問わずほぼ不満はありません(Wi-Fiの不調には悩まされてますが)。一方、やはりというかPPPoEの方は混雑に巻き込まれやすいので、20時〜23時台が急激に速度が落ちています。その落差は10倍…というか10Mbps切るとさすがに体感でもイライラするレベルですが、まぁあくまで外向けサーバーやVPNで外から自宅にアクセスする時だけなのであまり不便を感じていません。GMOとくとくBBは光コラボのキャンペーンも手厚く「v6プラスならどこのプロバイダでも一緒か?」と思ってた頃は筆頭候補でしたが、5chとかみてると「PPPoEの方がマシ」という書き込みもあったりで避けた経緯があります。v6プラスで本当にこれより遅かったらたまったものではないですね。同じv6プラスでも最近は速度規制(転送量だったり時間帯だったり)かけてるところも増えて来ているらしく念入りにリサーチが必要です。この記事の速度もあくまで執筆時点のもので、今後オープンサーキットも人が増えたり規制を導入したりと事情がかわっていくと思うので、あくまで2020年10月の横浜市の平日の1ケースとしてご覧ください。データがたまったら7日平均値なども出してみたいと思います。

オープンサーキット側は充分な速度が出ることがわかったので、こちらをv6Neoからv6Directにプラン変更すればPPPoEを使わずにポート専有できる固定IPがもらえるわけですが、差し引きで+2,000円ほど払ってまでかえるべきかは思案中です。あまり出かけてノマド(外から自宅へアクセス)する時間帯でもないですしね。当面はこれでいって、光クロスが来た時にでもまた考えようかな。ちなみにオープンサーキットにもクロス対応プランがありますが少し値が上がります。。

| v6Neo | v6Direct(専有固定IP) | 差額 | |

|---|---|---|---|

| 1Gbpsプラン | ¥1,980 | ¥5,120 | ¥3,140 |

| 10Gbpsプラン(-X) | ¥3,300 | ¥6,600 | ¥3,300 |

| 差額 | ¥1,320 | ¥1,480 |

オープンサーキット v6プラス系プラン比較

光回線も値上がりするでしょうから、相当なネット廃人か業務ユーザ向けという感じですね。それでも昔はPPPoEの固定IPプラン(IIJmioのSF)にISP代だけで8千円以上払ってたので安くなったものなんですが…

ともあれ今回の引越検討まで実は名前も知らなかったプロバイダですが、現時点では概ね満足しています。v6Directがもう少し安ければ一本化できるのになぁというところです。

最後に、オープンサーキットでは現契約者向けに(2020年末まで)紹介キャンペーンをしています。こちらのリンクから申し込んでいただくとAmazonギフト券が3,000円分もらえるようなので、よろしければご活用ください(私にも紹介料が入ります!)。