選択肢が増えて色々ややこしくなってきたので、問い合わせ&概算見積フォームを作りました。おわかりの範囲で記入していただいて送信いただければと思います。

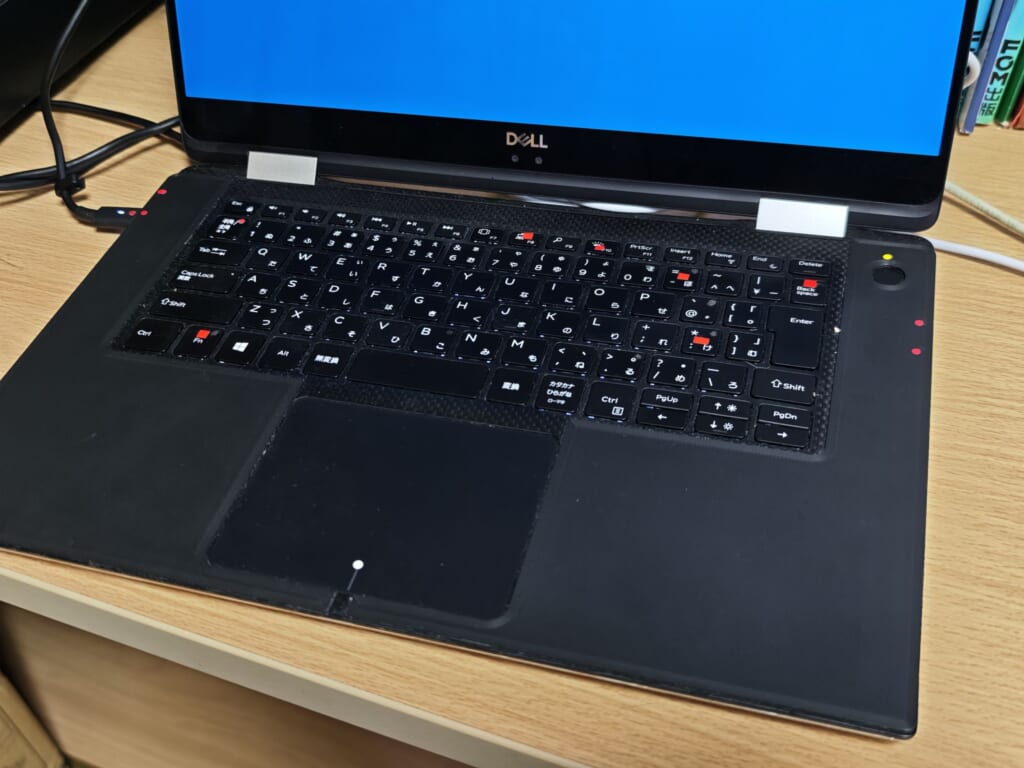

我が家の玄関ドアはASSA ABLOYという海外製メーカーのシリンダー/ロックケース/サムターンがついている木製ドアです。ここ製の全てのものがそうかは不明ですが、ウチについているのはサムターンが360度以上クルクル空転するタイプで、Sesameをはじめとするスマートロックと相性が悪いです。たぶんこれ。いままで3Dプリンターを使ったDIYでどうにか使ってきましたが、今回コメントで同じ系統のドアをお使いの方から頒布してほしいと要望をいただいたので、改めて微調整をし、新たにサムターンホルダーも設計してみました。

過去記事はこちら。

■目次

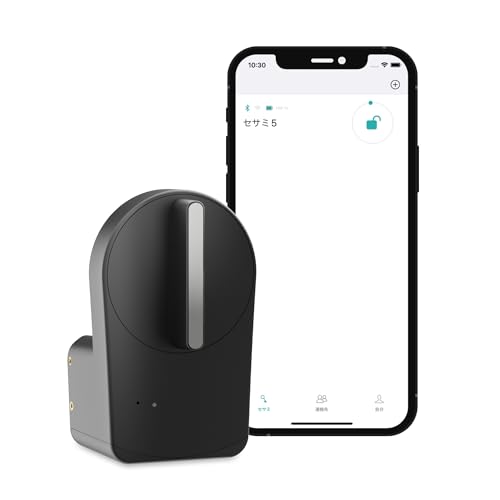

Sesame 5 Proについてはこちらの記事をご覧ください。

■ドアの仕様

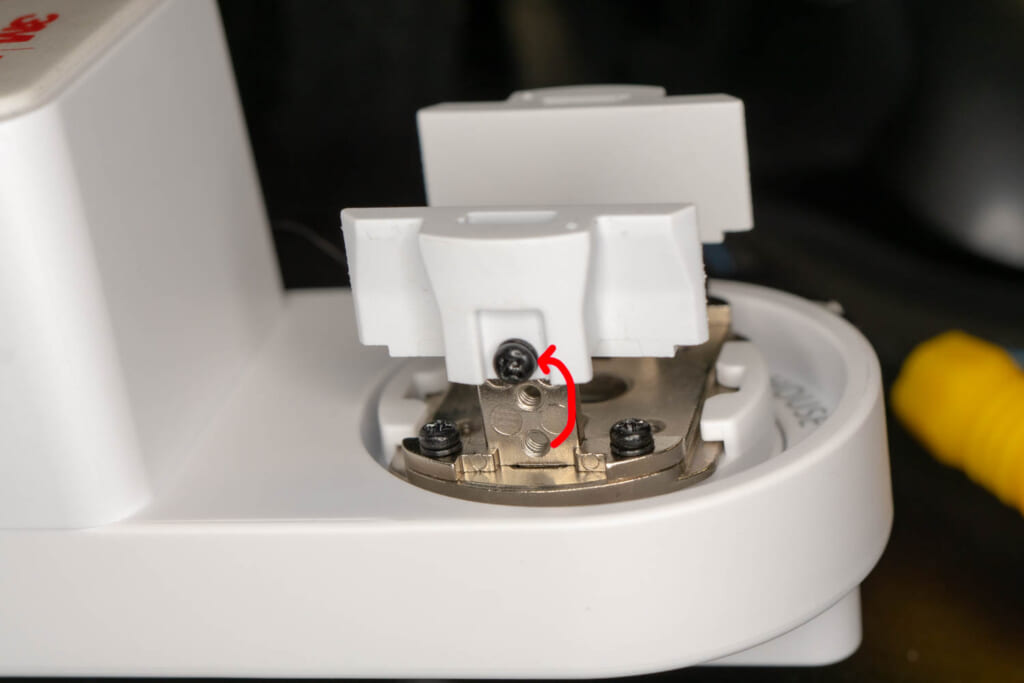

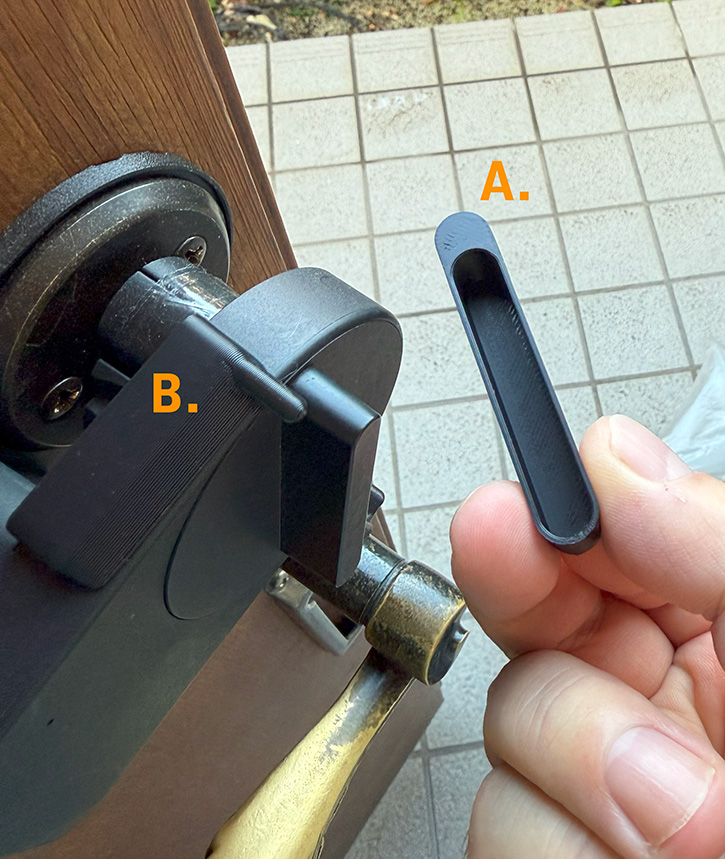

まずサムターン部分はこんな感じの菱形をしています。

ASSA製のサムターン

ASSA製のサムターン

しかもこのまま奥まで寸胴ではなく、すぼまったような形をしています。正面写真だけ送ってメーカーのサムターンアダプタ設計サービスを受けるといまいち掴みが弱い(一番太い頂点部分でのみ保持)ものになってしまう可能性があります(メーカー公式サービスを受けたことがないので、上下左右の写真も送ってしっかりしたものを作ってくれるかもは知れませんが)。

また国産のサムターンではあまり見ない、ロックトゥロックが360度を超えて回転するタイプで、「施錠位置から解錠位置まで何度どちらに回転」という制御をするスマートロックがそのままでは使用できないことがあります。例えば「右に90度で施錠」、「左に90度で解錠」という設定があったとしても、このサムターンは手で操作するとさらに左右に回ってしまうので、そこから90度回しても施錠/解錠ができない、という事態になります。

更にこの会社の製品は北欧の木製ドアに使われることも多いらしく、できればSesame本体を両面テープを使って貼り付けたくない問題があります。

まとめると、ASSA ABLOYの一部ドア製品は、スマートロックを取り付けるにあたって、

- サムターン形状が特殊

- サムターンが360度以上回転するので人力が介在すると正常にロック/アンロックできない

- (ドアが木製だと)Sesame本体を両面テープで貼り付けたくない

という三重苦を抱えていることになります。

今回のキットは3Dプリンターでそれらを解決するためのキットになります。

いい加減パターンが増えてややこしいので、近日中注文フォームというか問診アンケート的なものを作ろうと思いますw。

サムターンのバリエーション

色々な方のお手伝いをしている中で、ASSAのサムターンにもバリエーションがあることがわかってきました。

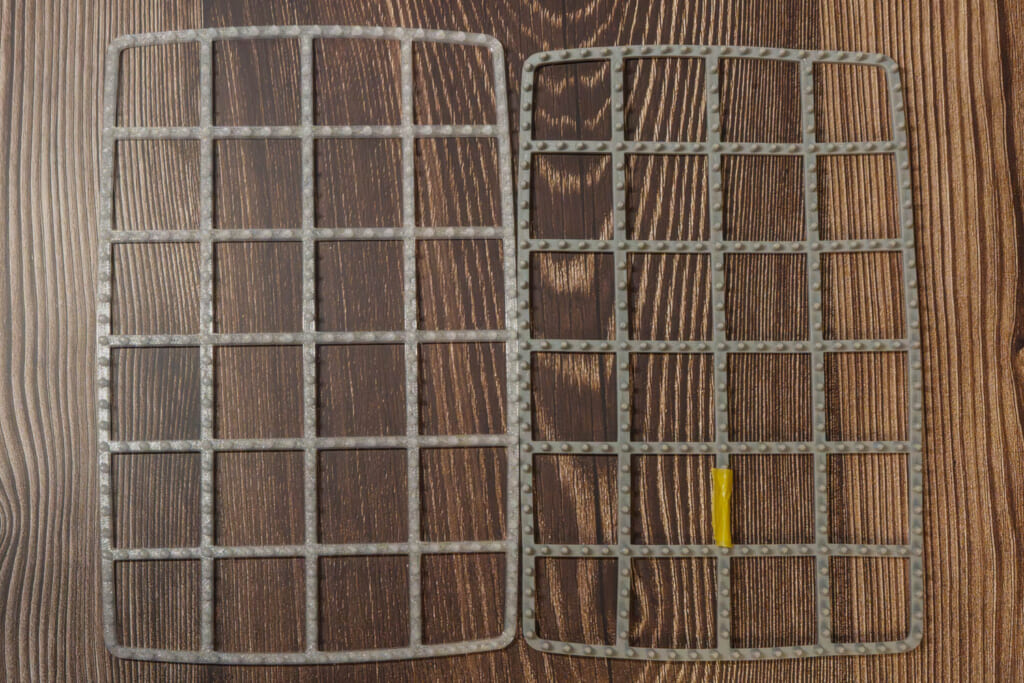

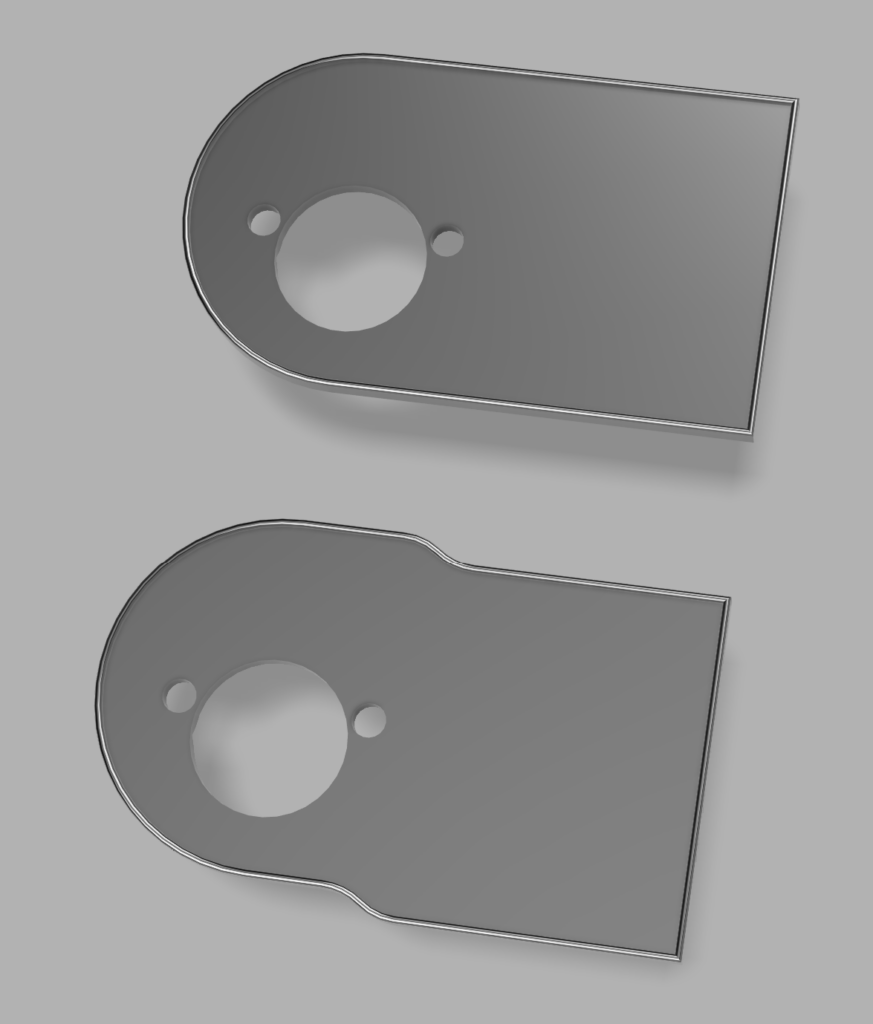

左が我が家、右が他の方の家のサムターンです。

ベースプレートの直径は52mmと同一なのですが、サムターンと2本のネジ位置が少しだけ下がっていて、「ASSA」のロゴ(?)が刻印されています。以下「刻印有り」「刻印無し」という呼び方をしますが、この「刻印有り」版の場合は後述の固定プレートの穴位置もズラしてやらないと回転軸の中心がズレるので回りが渋くなるようです。手元に検証環境がないので送った先で試したいただいたフィードバック頼みではありますが、こういうバリエーションもできるだけサポートしていきたいと思います。

2025.2.23追記: Sesame 5 Proでも使用したいとお問い合わせいただき準備を進めております。以下のポストをご参照ください。

■サムターンアダプター

上の写真にあるようにASSAのサムターンはかなり特殊な菱形形状をしており、Sesameのアームでは左右の頂点を挟む形になり安定しません。CandyHouse(Sesame開発元)で特殊アダプターのオーダーメードサービスがあるので、こちらに写真を送ると600円でこのようなアダプターが3Dプリンターで製作されて送られてきます(写真はこちらの記事を読まれた方からご提供いただきました)。

公式のオーダーサービスにより製作されたサムターンアダプタ

公式のオーダーサービスにより製作されたサムターンアダプタ

サムターンを真正面から見た菱形形状をベースに作られていて、正面からスポっと差し込む形状だそうです。公式サービスが作る品なので動作に支障はないのでしょうが、結局これも頂点で支えており、奥の細まった側はガタつきが出るんじゃないかと不安になります。

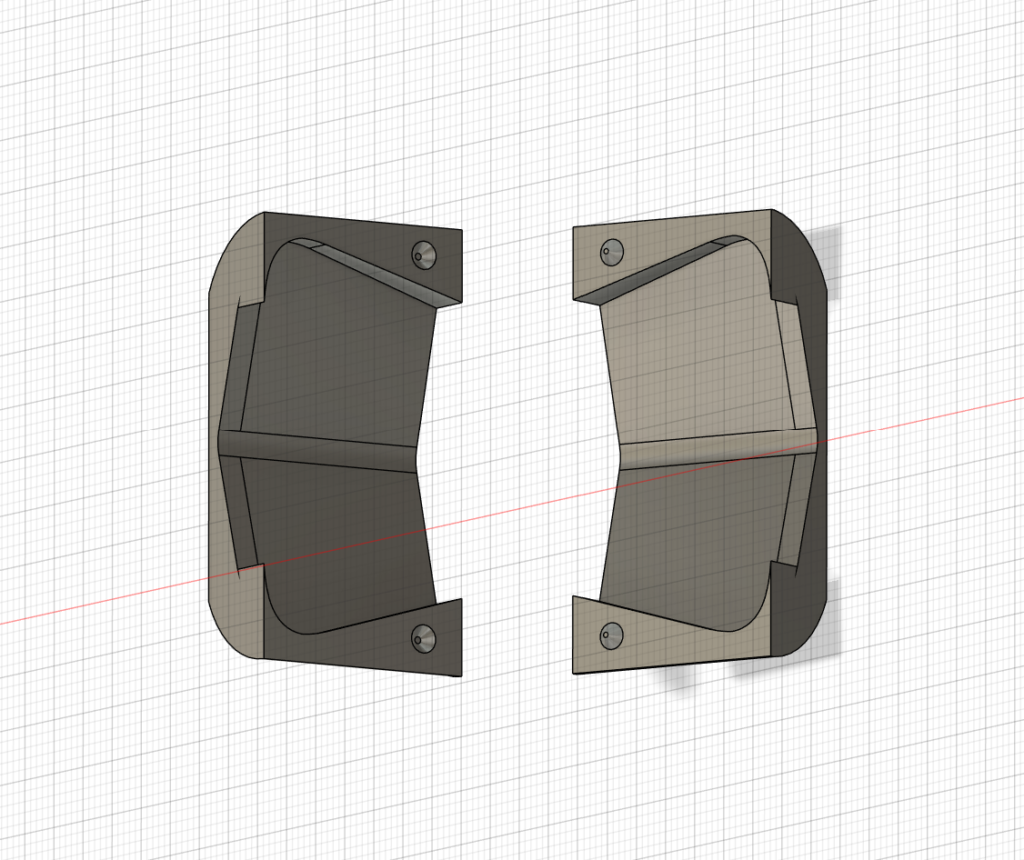

そこでASSAサムターンの立体形状にできる限り沿わせてモデリングしたのがこのサムターンアダプターです。手前から差し込む形状だと奥のすぼまりに対応できないので、左右からサンドイッチする2パーツ構成にしました。

道具眼オリジナルサムターンアダプター

道具眼オリジナルサムターンアダプター

サンドイッチした後でセロハンテープで巻いて固定しています。一見手抜きのようですが、色々実験した結果、Sesame本体のアームとあまりガッチリにせずある程度上下に滑って動いた方が動作がスムーズっぽい、ということがわかり、摩擦が低くなるセロテープ式を採用しました。あんまり目に入らないしいいかなと。もし真っ黒なのが売ってればマスキングテープとかでも良いかも知れません。なにかしら表面がツルツルしたものが良いと思います。

ちなみにSesame側のアーム幅よりも少しだけ細くなっているのも仕様です。これは純正アダプタの説明でも、

サムターンアダプターは回転効率を上げるため隙間を持たせて設計しております。

お取り付け後も固定はされない状態で問題はございませんので、テープや詰め物などで固定されませんようお願いいたします。

と記載されており、アームがゆるゆると動くマージンを残しておくのが重要のようです。

私自身は公式オーダーメードアダプターと動作比較はしていないのですが、我が家ではオリジナルアダプターで問題なく使えています。

使用時は、Sesameのアームをデフォルトの内側から外側に変更します。片側毎にネジ2本で留まっているので外して位置を変更して締め直してください。

次にアームの高さを一番短い状態から中段または一番長いセッテイングにします。プレートやマグネットの有無に拠ってきますが、サムターンアダプタの中心を掴めるのが良いと思います。

■回転リミッター(旧ストッパー)

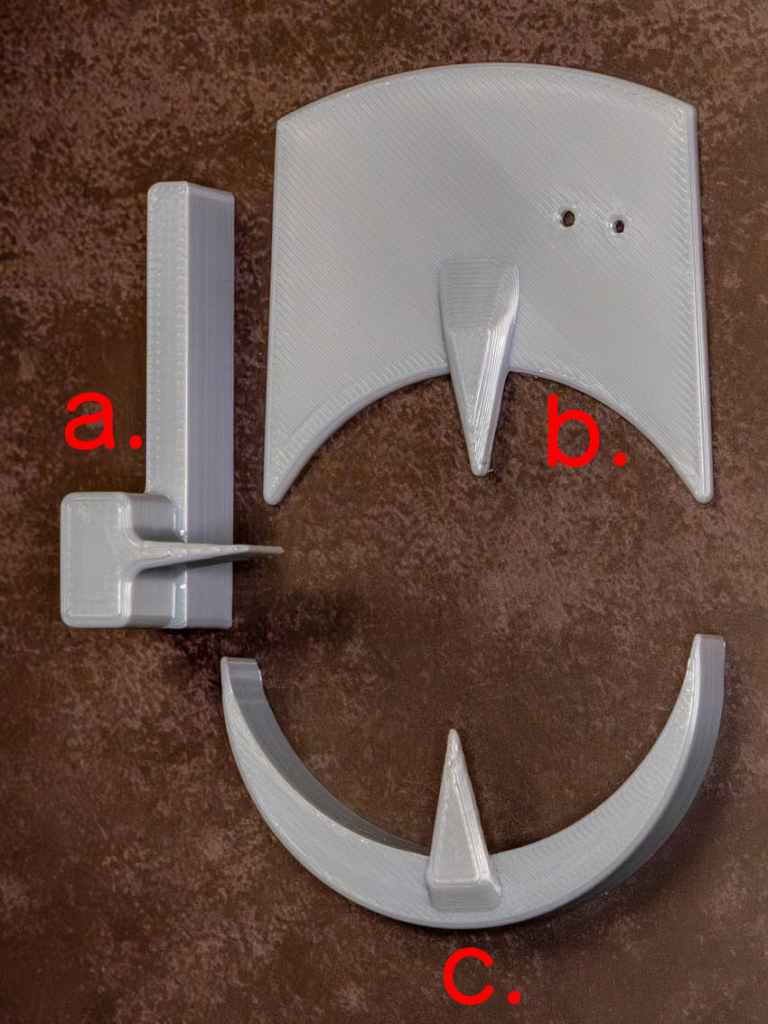

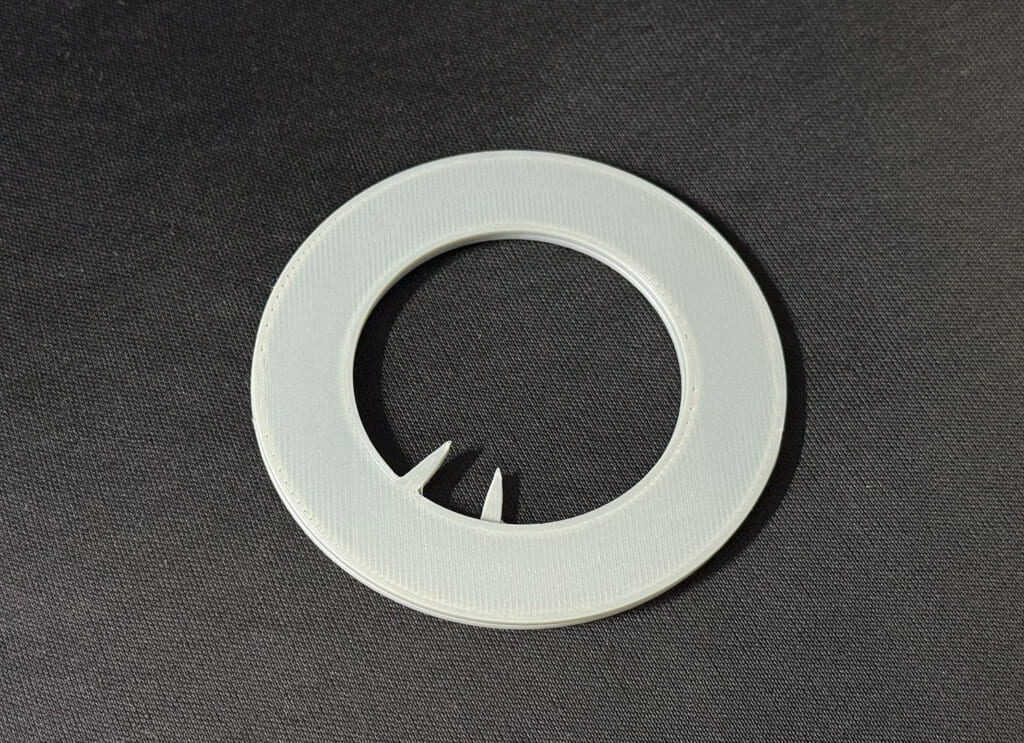

サムターンが360度以上無駄に回転しないようにするのがこちらの回転リミッターです。

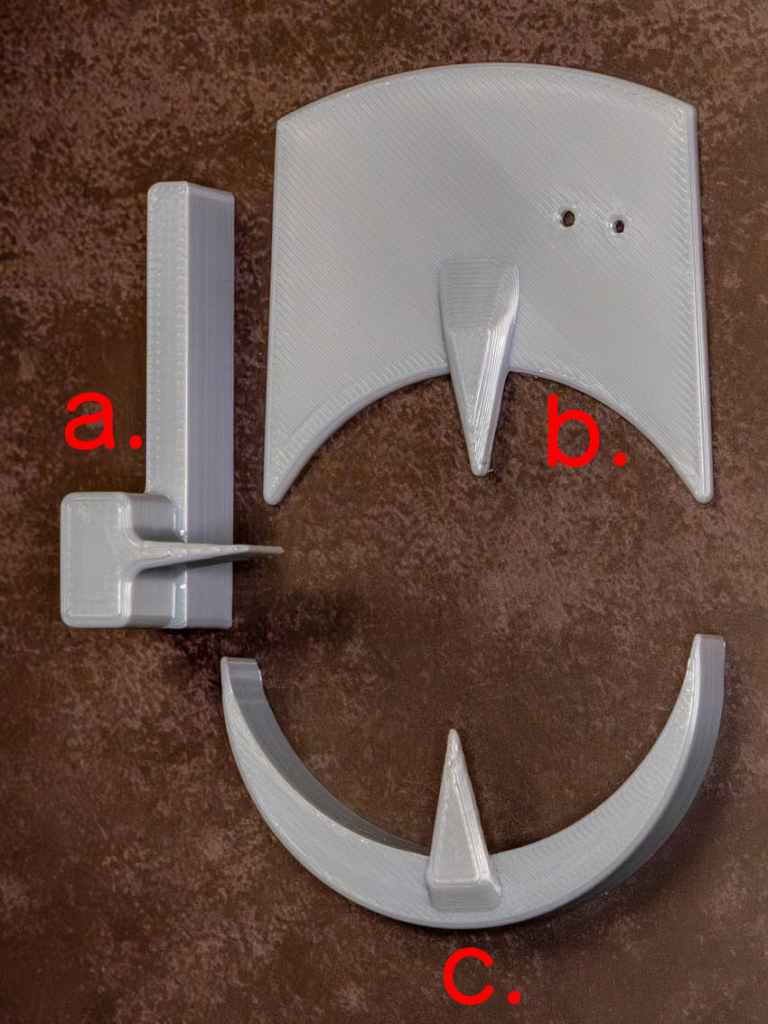

何人かの方にパーツをご提供したところ、ドアの設置状況やSesameの取り付け向きなどによって、回転を制限する範囲も異なることがわかってきました。

これまでご提供してきたご家庭のマッチング状況はこんな感じです。

| Sesami設置向き

(サムターンから見て電池ボックスの向き) | リミッターの突起位置 | 使用リミッタータイプ |

| 我が家 | 左 | 下 | a. |

| A様宅 | 右 | 右 | b. |

| B様宅 | 上 | 下 | c. |

| C様宅 | 左 | (確認中) | (確認中) |

あくまで観測範囲の話で、もしかすると上下左右以外にナナメで止める必要があるケースもあるかも知れません。現状ではこの3タイプがあり、提供時にはケースバイケースで対応させていただいています。

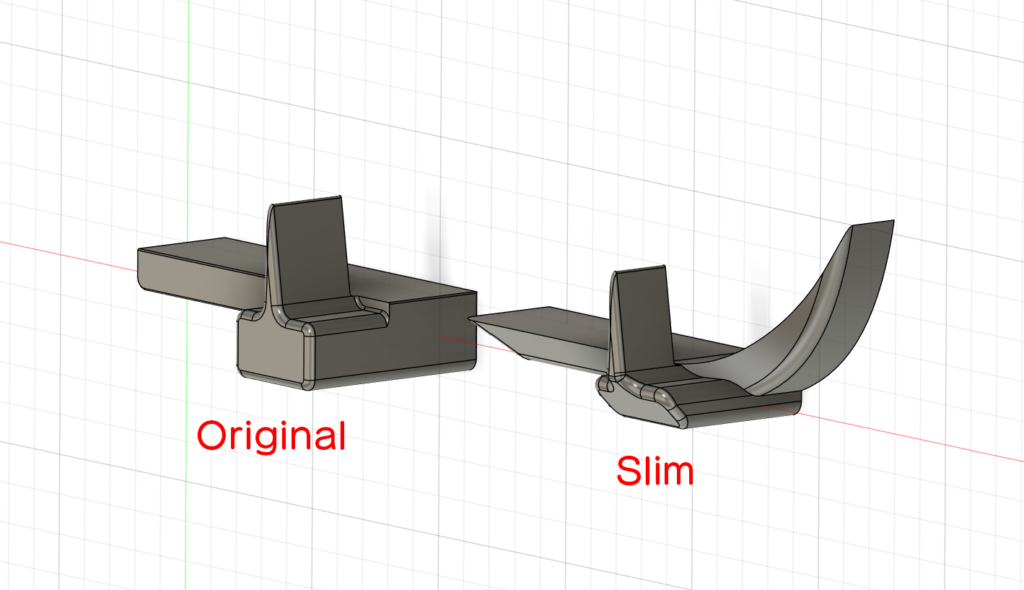

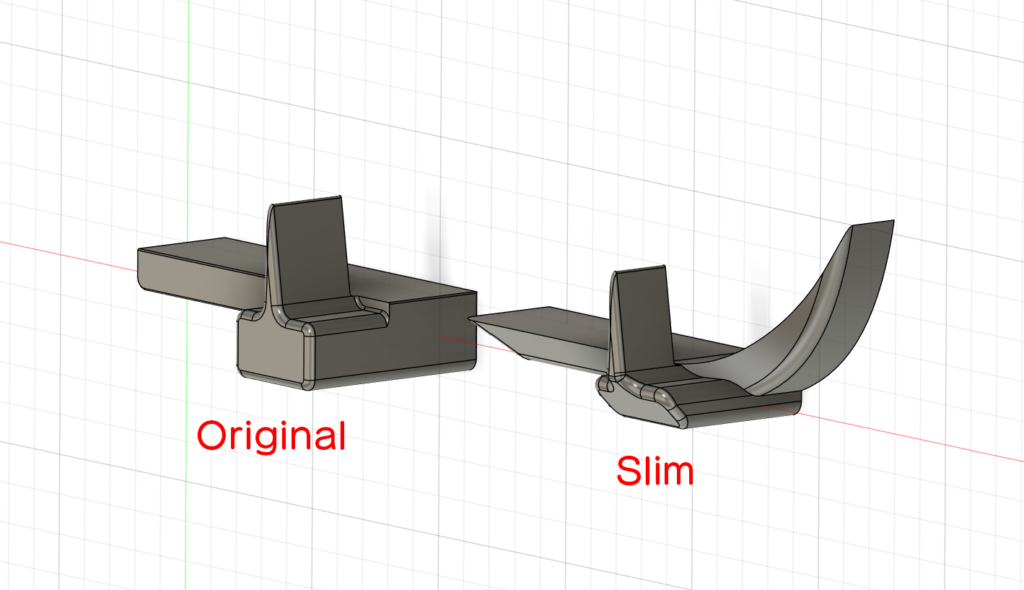

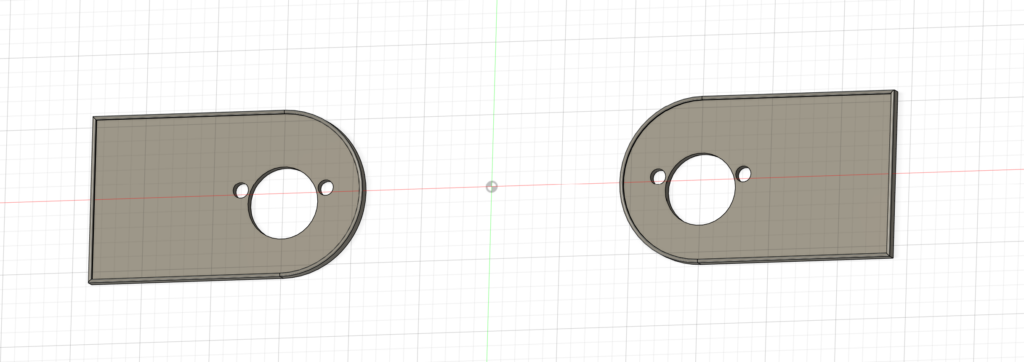

a. 側面取り付けタイプ

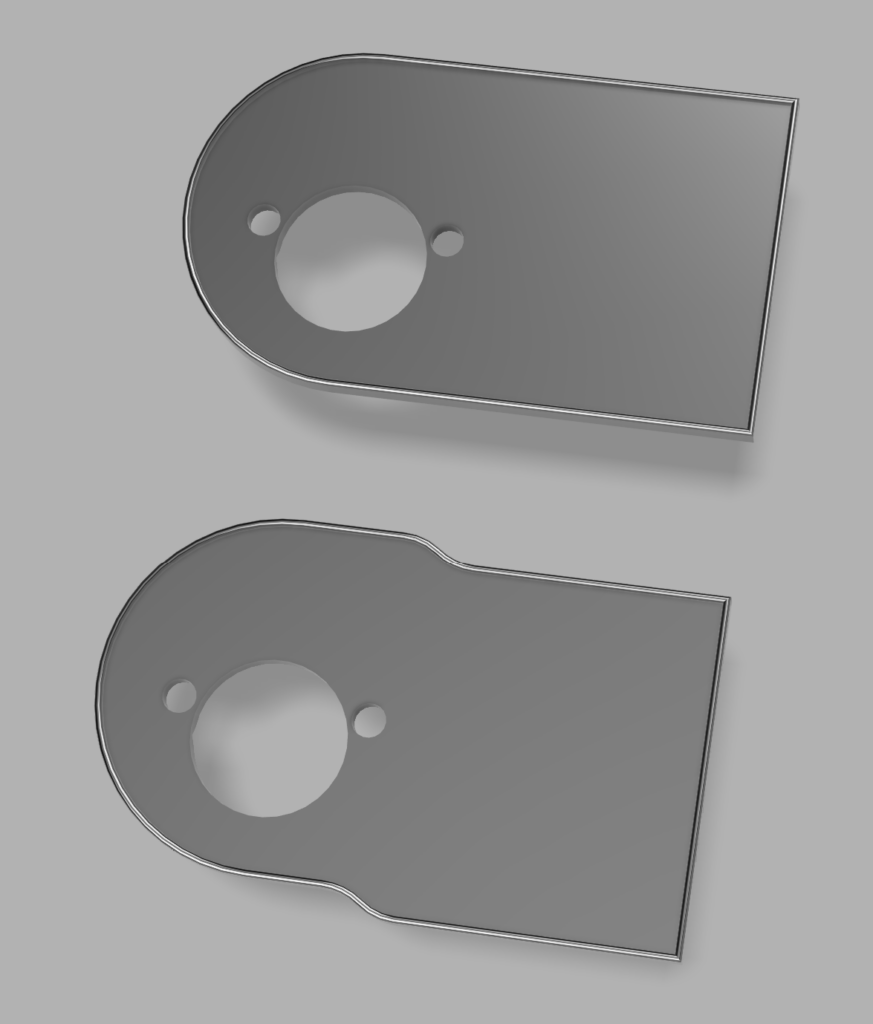

Sesame3使用時に一番最初に開発したのがオリジナル版。最新版は右の更にスリムにしたものになります。

成人視点で見下ろした時に突起以外がほぼ隠れて見えなくなるように手前面に傾斜を入れました。また一体感が出るように右側の〇形状に沿わせてあります。

下から見上げたところ。

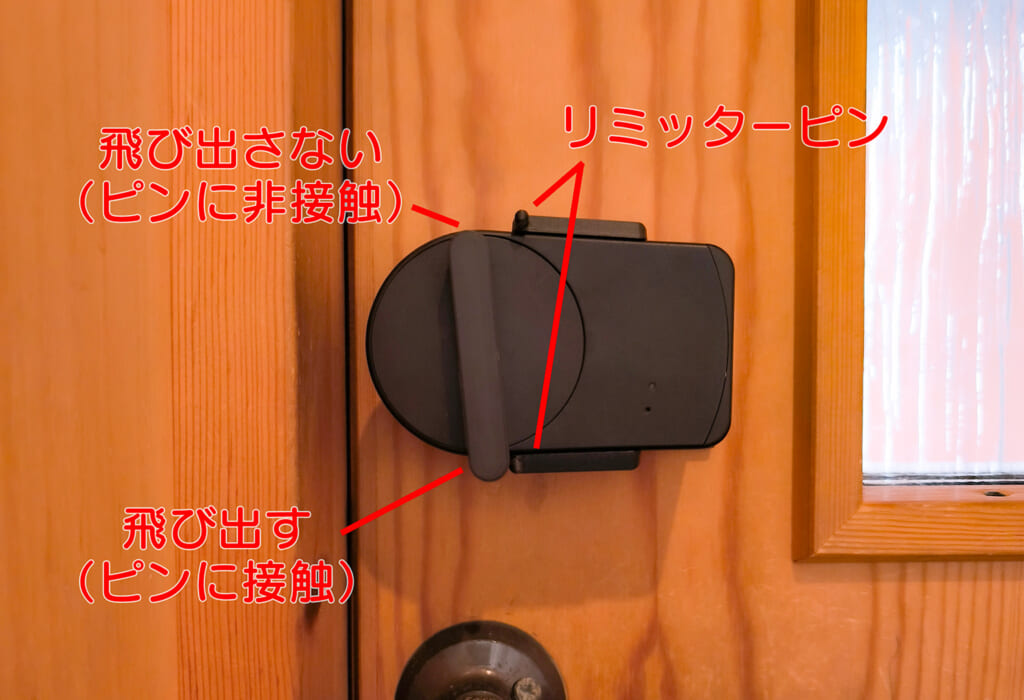

結果としてノブの回転範囲はこんな感じになります(写真はオリジナル版)。本来ASSAのサムターンは2周以上回ってしまいますが、この突起でストップをかけることで赤い矢印範囲に留め、360°までしか管理できないSesameと実際のサムターン位置にズレを発生させないようにします。

左右逆に取り付ける人向きには左右反転デザインのものも造形できます。

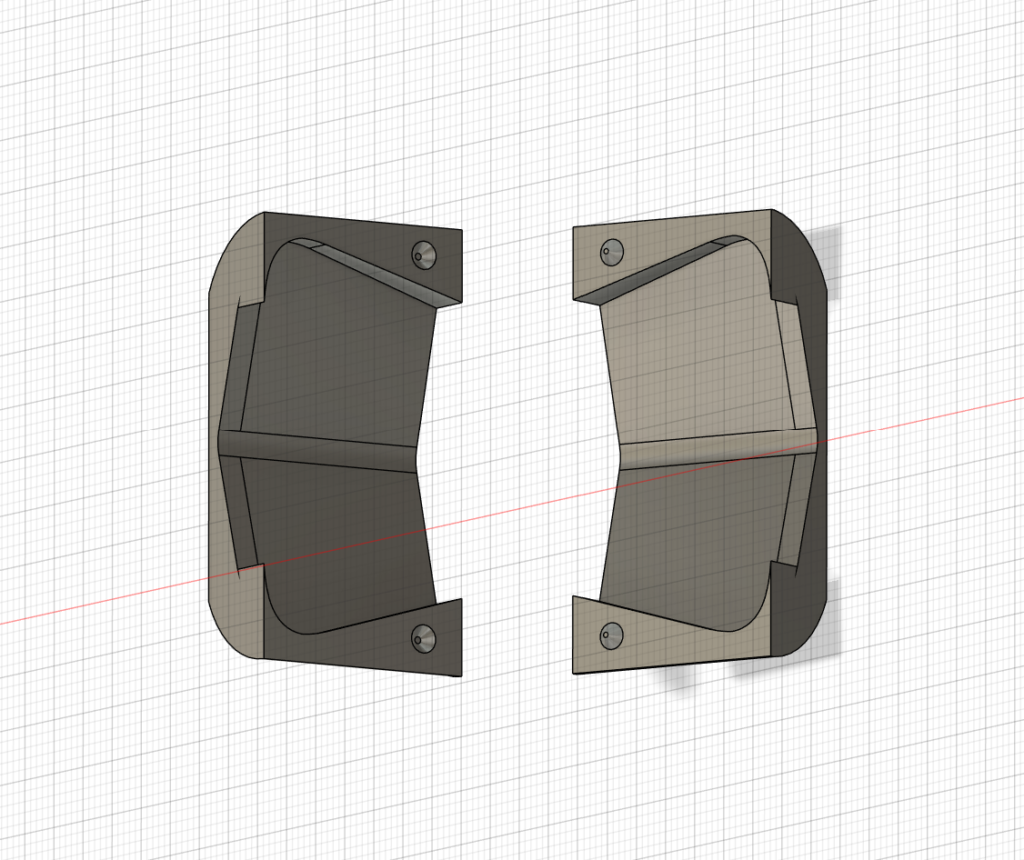

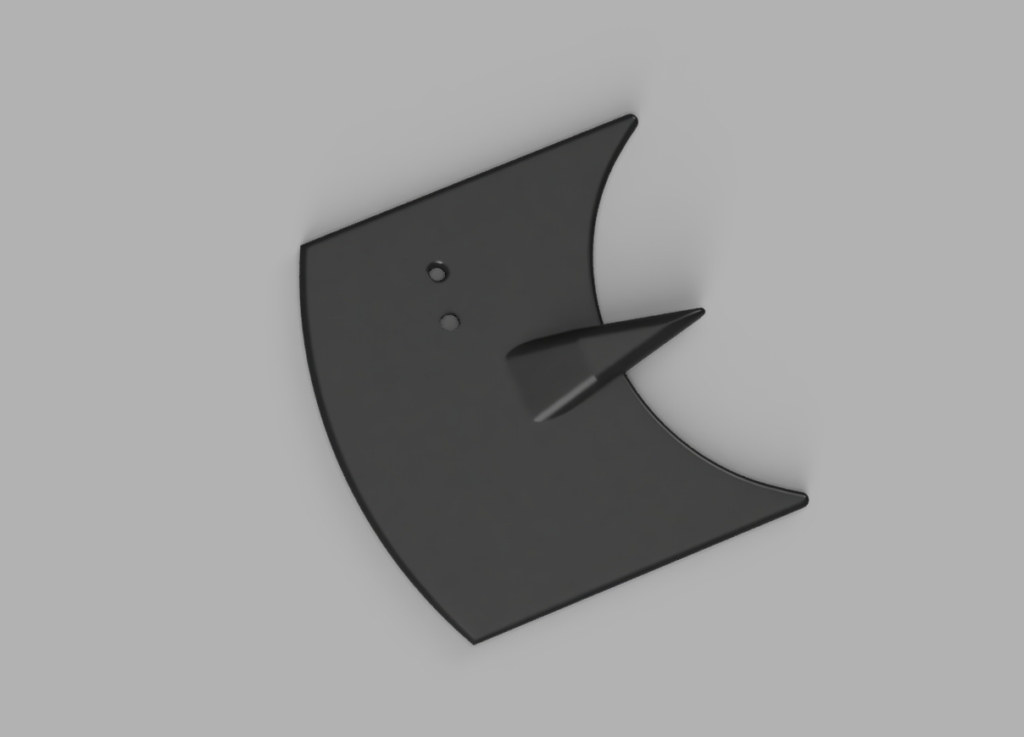

b.手前面取り付けタイプ(旧称:サイド取り付けタイプ)

同じサムターン形状でも実際にロックボルトが動く開錠~施錠の動作位置が異なるパターンのご報告をいただき、リミッターの突起を下からではなく横から生やすタイプも開発しました。Sesameの電池ボックス側のフラットな表面に貼り付けるバージョンです。

動作確認の青色LED部分には透明パーツをレンズ代わりに挿入してあり、LEDの視認性もバッチリです。その上はリセットボタンを押すためにゼムクリップなどを差し込む穴が空けてあります。また左側の電池ブタも干渉せず手前に引き抜くことができます。

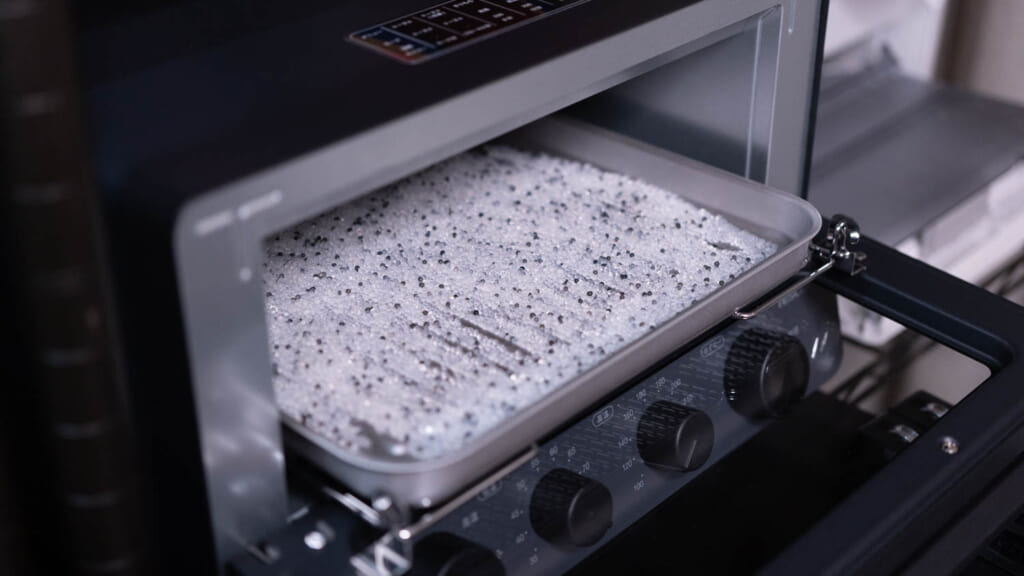

2025.3.15追記: 透明プラ棒を差し込む方式は手間も出来映えもイマイチなので、透明UVレジンを流し込んで硬化させる手法に切り替えました。光り方にムラがなくなって消灯時の表面もフラットでいい感じです。

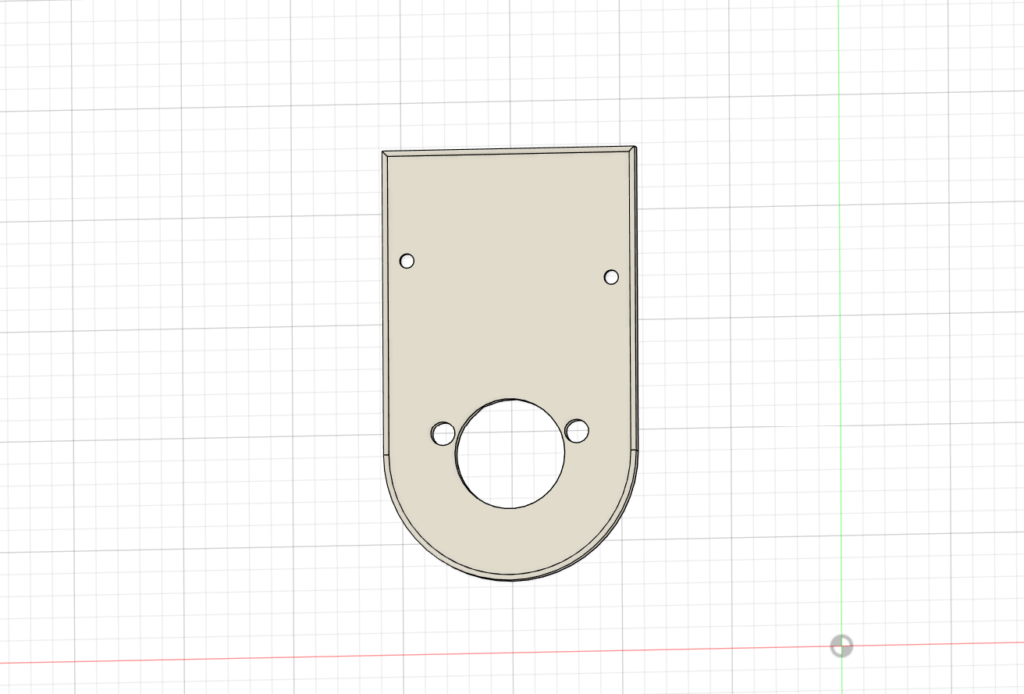

c. サムターン側取り付けタイプ

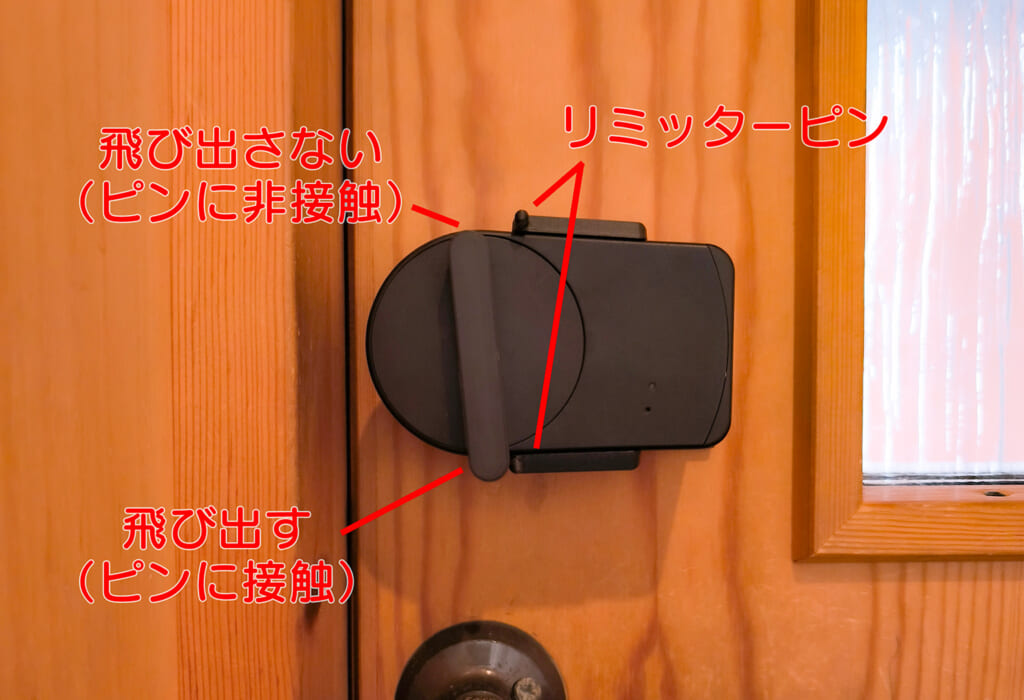

サムターンのある丸い側に取り付けるリミッターです。

下の写真は本体を垂直につけて真下から突起を生やすセッテイングになります。

d. 180°以上回転タイプ [NEW!]

先日また別対応が必要になりました。写真の緑丸部分のようにロックボルトが水平に突き出るのではなく、フック形状になっているタイプです。

そのせいなのか解錠↔施錠の回転角度が大きく、180°をわずかに超えて回す必要があるようでした。従来のリミッターはa,b,cともに針で回転をブロックする方式なので、針の中心から左右それぞれの太さ分だけ回転を邪魔するので、サムターンの回転範囲は180°以下になることが避けられません。

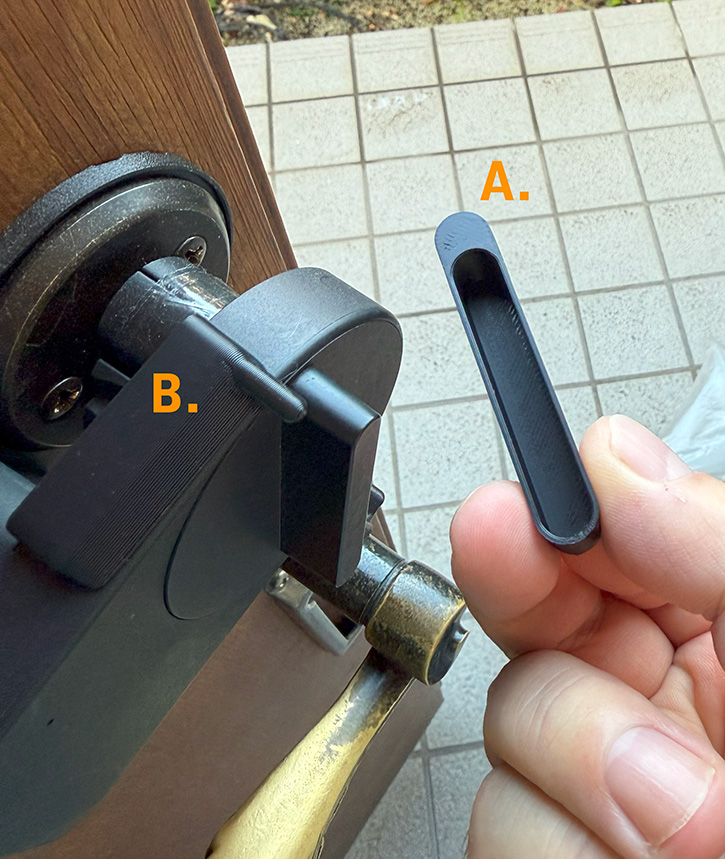

そこで考案したのがこちらのdタイプです。実際に取り付けた方から写真をいただきましたので使わせいただきます。

Sesameの回転部分の棒状のツマミのところにカバーとしてかぶせて、片側だけSesameの外周からはみ出すように延長しているところがポイントです。飛び出してる側はピンに当たって止まりますが、飛び出してない側はスルーできるので、1つの針でブロックする従来方式と違って180°を超えて回すことができます。

以下は我が家でのテスト版の写真なので左右逆なのとまだ造形が荒いですがアップで。ツマミにカバーとしてかぶせるパーツAと、ベース部分のサイド面に貼るピンを生やすパーツB(両側にそれぞれ)で構成されています。

カバーをかぶせた状態がこちら。

Bパーツの貼り付け位置でピンの位置も調整できるので、そこは現地合わせでおまかせ。今回のケースでは施錠↔解錠の範囲がちょうど真上から真下に向ける180°くらいだったので、Bパーツは上下ほぼ同じ位置でいけたようです。

180°以上の回転範囲が必要なパターンでしたらこのタイプDになります。またピンの位置によってはこれも側面は手前面に取り付けるタイプが必要になってくる可能性もありますね…

2025.5.26追記:

「1秒以内に180°以上を回すとSesameが現在角度を誤認識する」仕様だと判明したので、考察記事を書きました。

2025.5.31追記:

上のリンク内容も踏まえテストいただいた方から、フックタイプのロックボルトでも170°以下の角度設定で動作でき、タイプaで問題なく使えたというフィードバックもいただきました。フックだと180°以上必須というわけでもなさそうです。なかなか一筋縄でいかないですね…

まずは誤認識が起きない180°未満の設定が可能かお試しいただくなど事前コンサルを入念にさせていただければと思います。

それ以外にも細々と調整が必要なケース有り。個別対応します。

などなど、本体をどの向きにするかも考慮しつつ、どの範囲に制限したらいいかで最適なリミッターがかわってくると思います。外径寸法に影響が少ないb.タイプがもっともスマートな感じはしますね。

もしかしたら回転範囲の設定次第でもなんとかなるのかも知れませんが、とりあえず過去に頒布させていただいた方の情報を元に各方向から突起を出せるようバリエーションを分けています。お問い合わせいただいた時に改めてどれが良さそうか診断させていただくか、一旦仮造形品を3パターンお送りさせていただいて実地でお試しいただくなどご相談させていただいています。

2025.3.15追記: 実際に斜めだったりもっと広い幅で回転抑止させる必要があるパターンも出てきました。こちらはbタイプを針を太くして60°範囲で止めるようにしたものです。

針の角度と位置を若干斜めにする必要のあるお宅もありました。

Sesame5 Pro向けはこちら

というわけで、なんだかんだでセミオーダー対応していく必要もありそうです。ただノギスや角度計をお持ちでない方もいらっしゃるので、簡易計測後として色々準備をしています。最初にこういうツールをお送りしてお手元の環境でマッチングしていただき、それにあわせてカスタムする、という流れです。

注意:物理鍵との併用について

本リミッターをご利用の方からのご指摘で気付いたんですが、物理鍵とリミッター付きSesameを併用すると問題が起きる場合あります。ASSAのサムターンは物理鍵の鍵穴と内側のサムターンが独立して回転する機構のため、鍵穴側で回すことでSesameで設定した施錠位置、解錠位置でデッドボルトが動作しない状態に陥るのです。リミッターがない状態ならグルグル回していればそのうちデッドボルト動作位置に来るんですが、リミッターがあることでそこまで回せなくなる、ということです。逆(Sesame使った後に物理鍵)はたぶん大丈夫だと思うのですが、まだ完全に解析ができていません。これは現状で本リミッターを使う上での制約となりますのでご承知おきくださいませ。物理鍵は非常用と割りきって普段は使わないということであれば実用上の問題はほぼないと思いますが、どうしてもSesameに馴染めず物理鍵にこだわるご家族がいらっしゃると厳しいかも知れません。

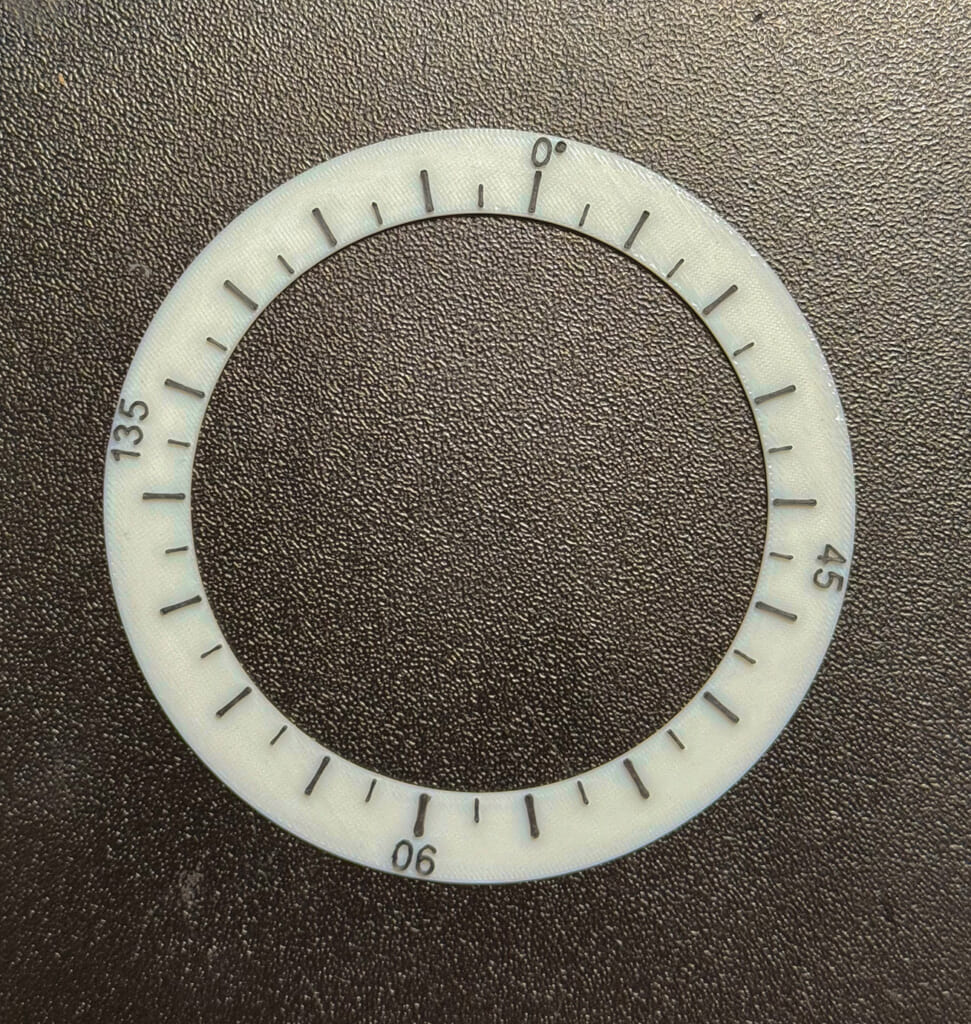

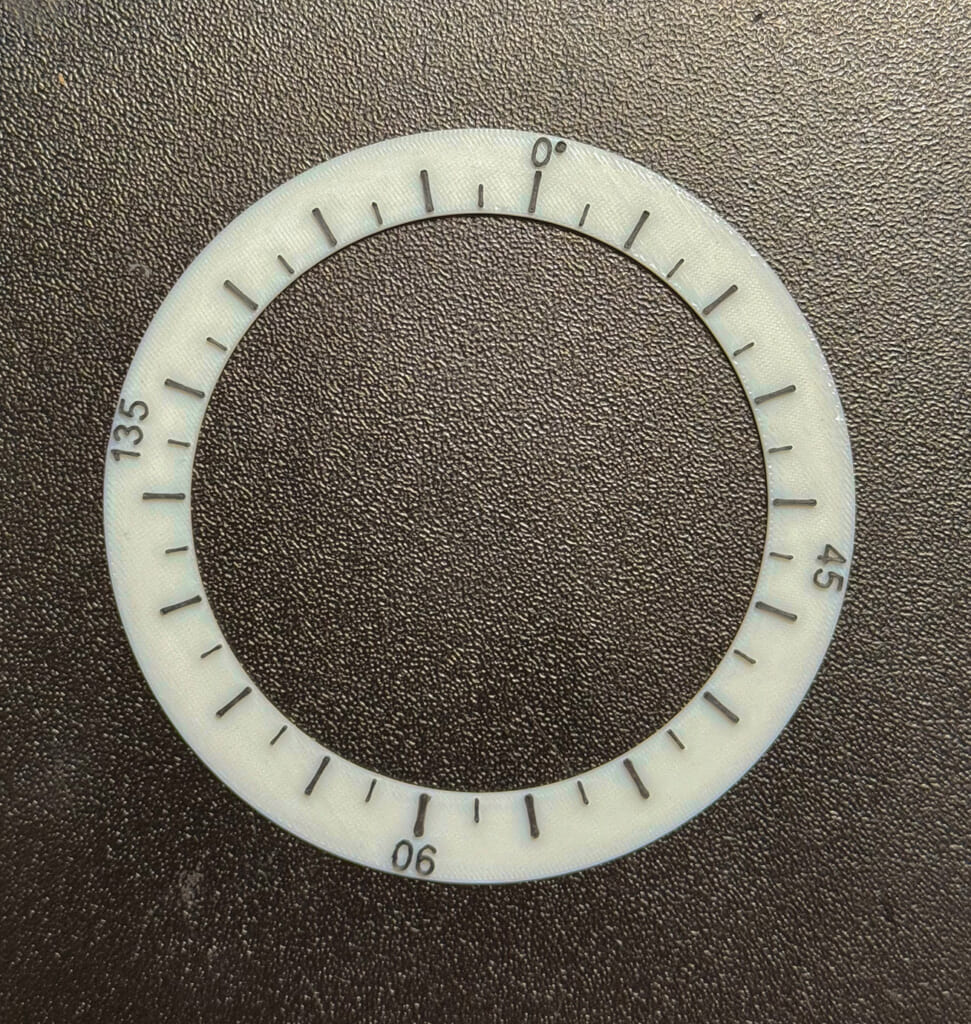

回転角度測定プレート

Sesameのサムターン部分にあてがって、何度から何度に動かす(動かさない)必要があるか調べるための簡易分度器です。

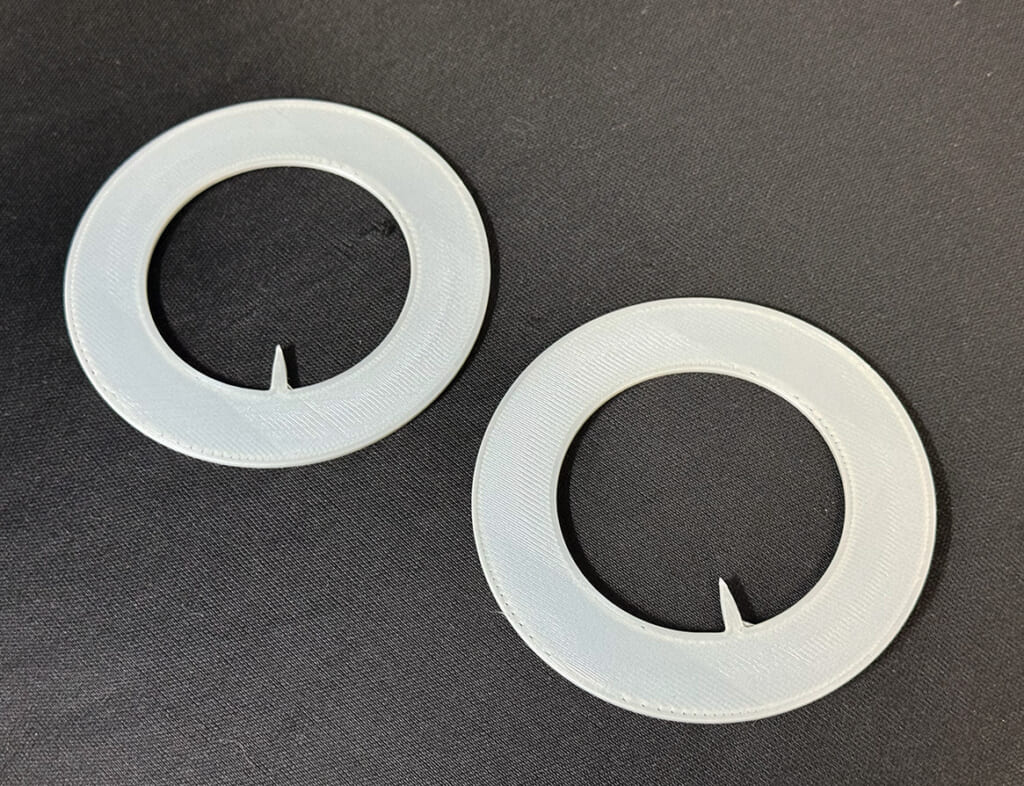

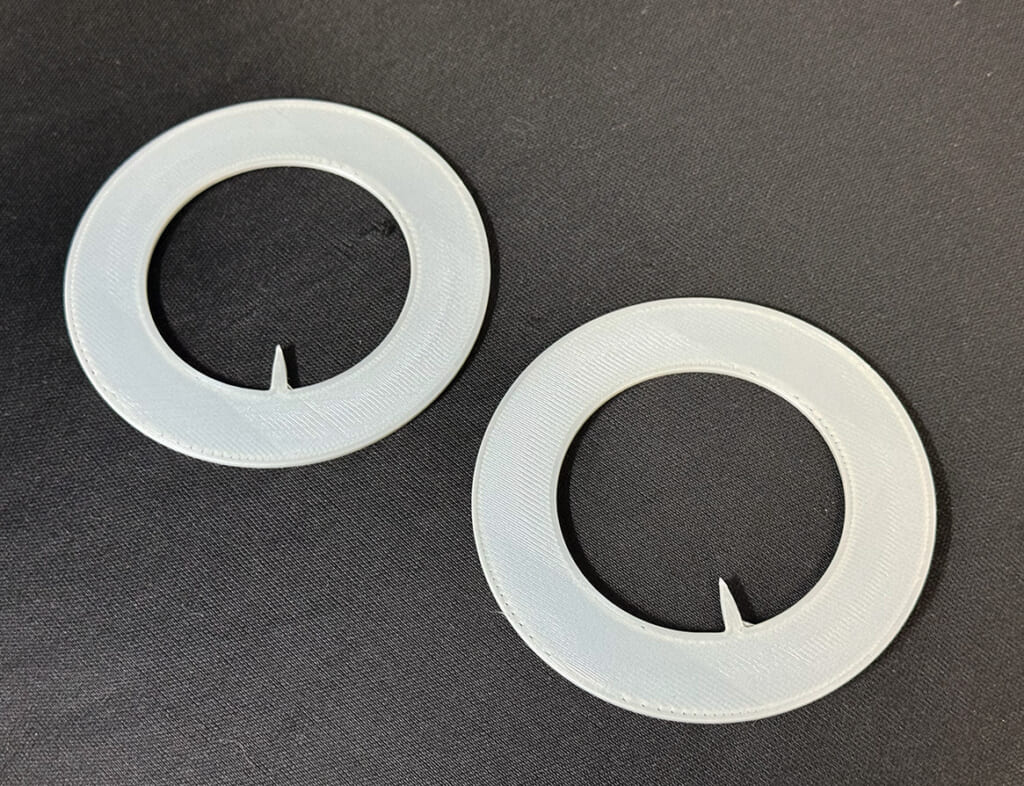

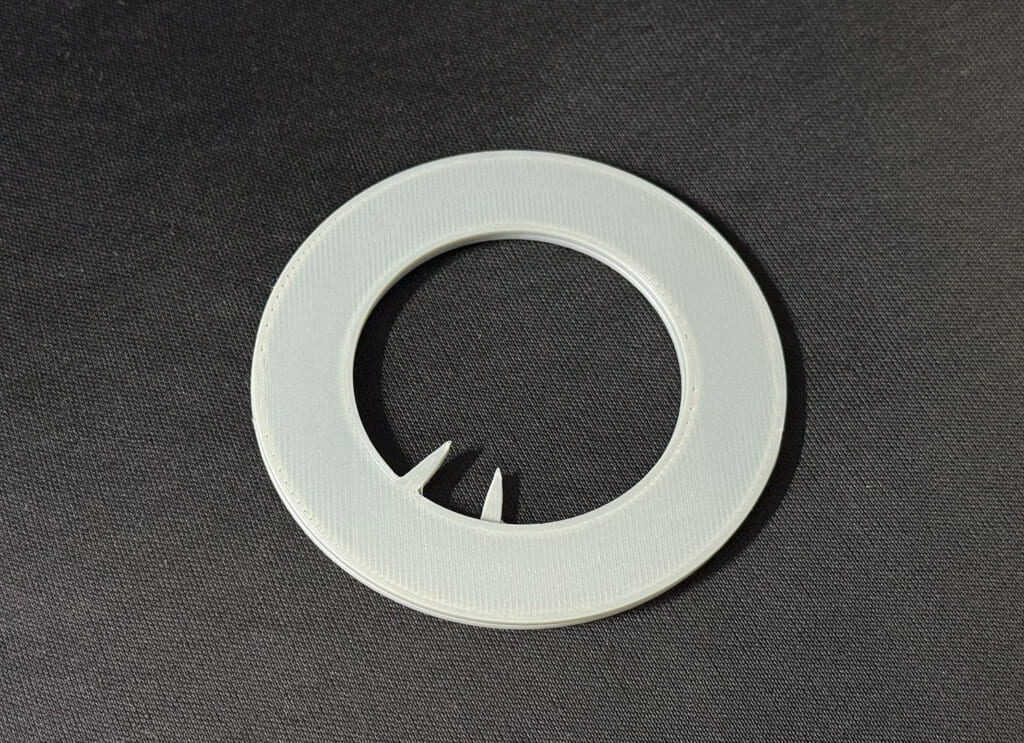

仮針プレート

また直接針を出して動作検証をするプレートも作りました。一時的に両面テープで貼り付けて回転を止める位置をテストできるかなと思います。なぜ2枚あるかというと、、

こんな感じでズラして重ねることで、より広い範囲のリミッターも検証できるという狙いです(ドヤッツ

最適なリミット範囲がわからない方にはまずこれらをお送りしてテストしていただこうかと思っています。

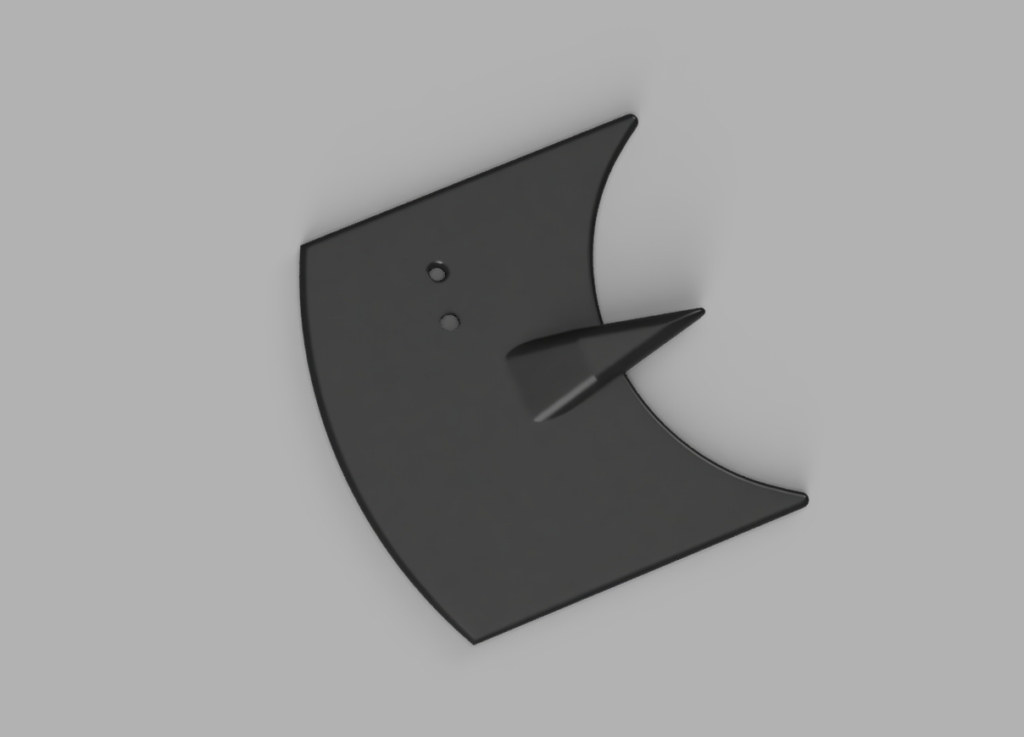

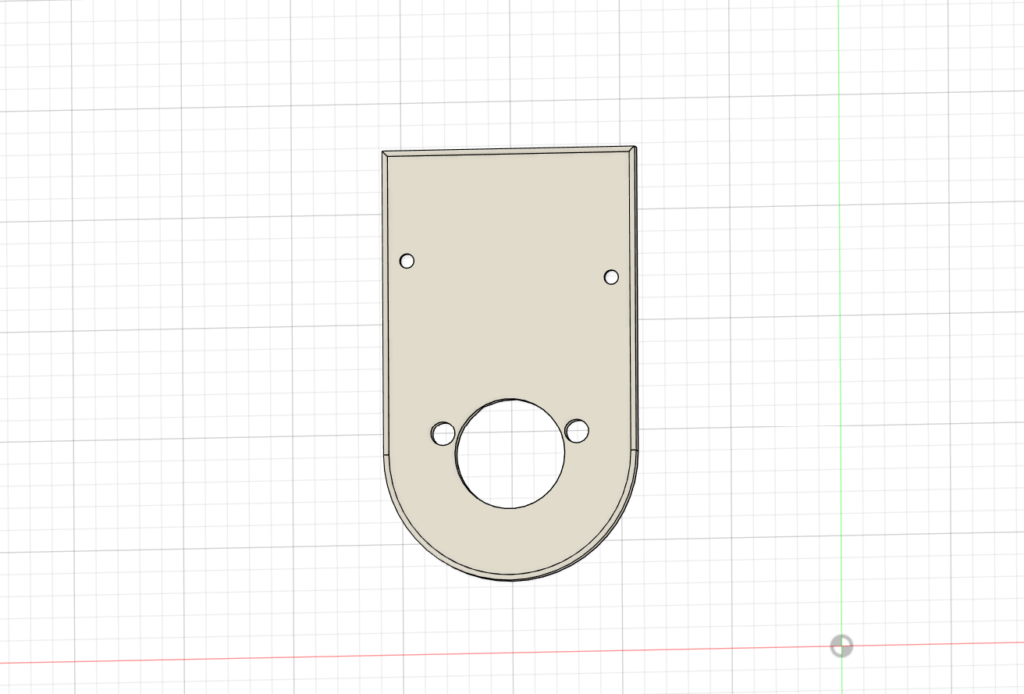

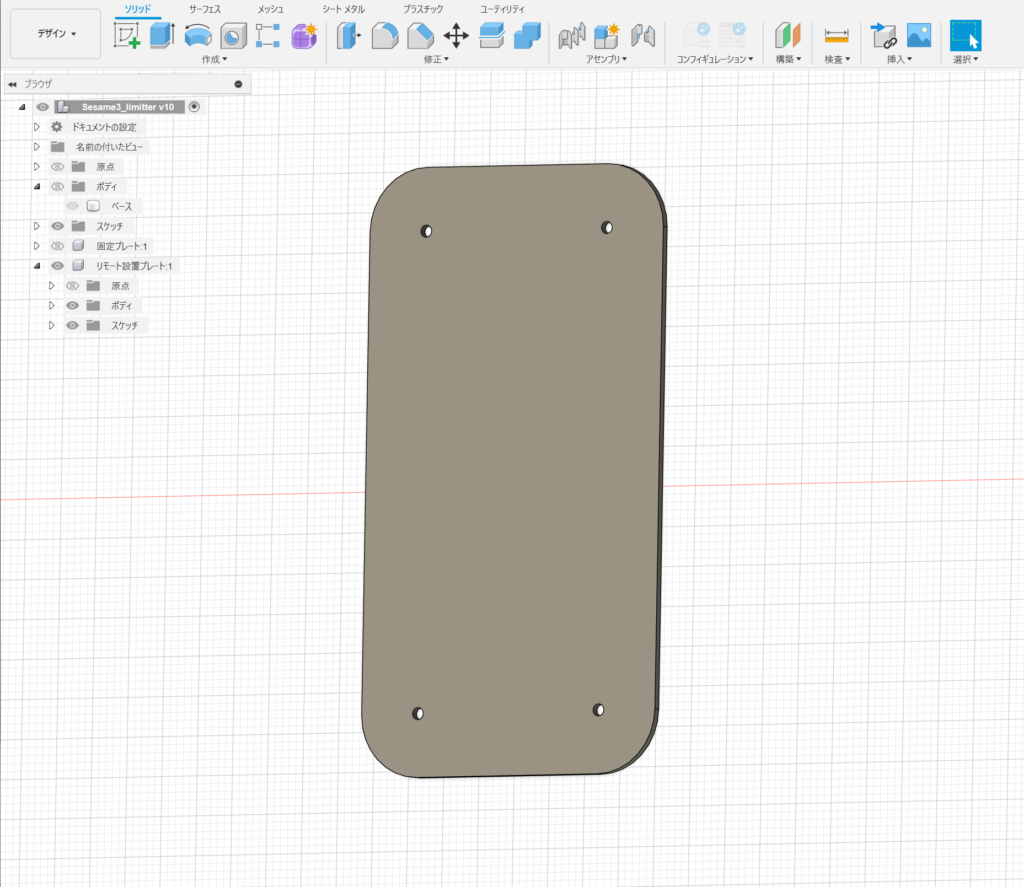

■固定用バックプレート

両面テープを使わず、ドアにダメージを残さない形でSesame5を取り付けるのがバックプレートです。サムターン両脇の2つのネジを一旦取り外し、サムターンのベースの下に挟み込む形で共締めします(手順後述)。

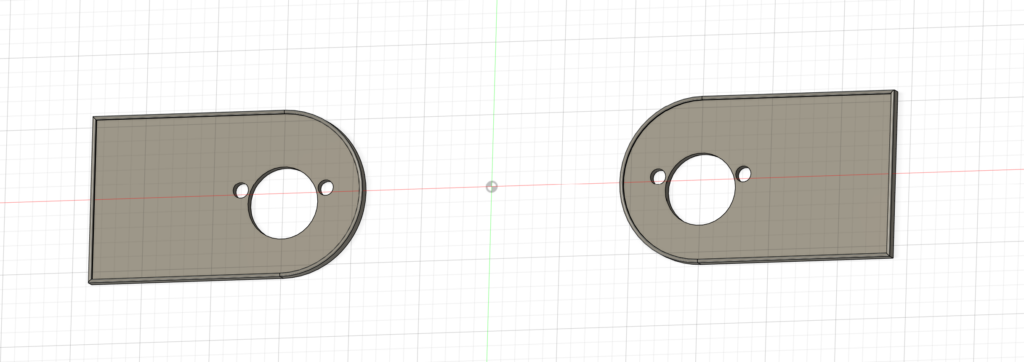

こちらもSesameをどの向きで設置するかによってネジ穴位置が異なるバリエーションがあります。現状まだ下設置版はありませんが、要望があれば製作できると思います。本当は1枚で全方向に対応できる気もしますが、穴だらけになると強度的な不安もあるので一旦個別で作っています。左右のみ、上下のみだったら平気かもですね。

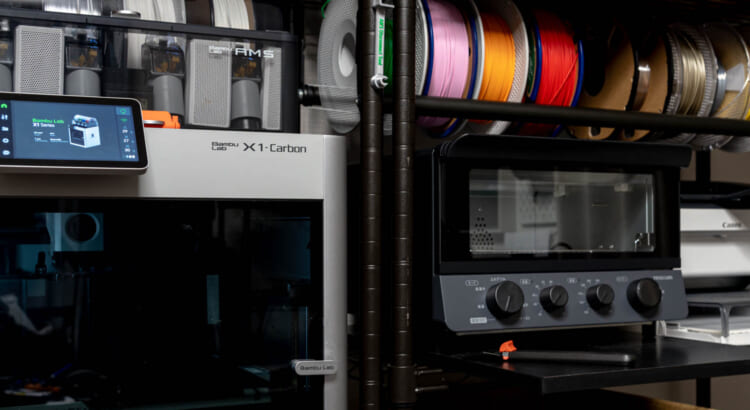

素材は熱で反りにくいよう、PLA素材よりも耐熱性が高いPETGで造形しています。おそらく一般的な家庭の環境であれば問題ないかなと思っています。ちなみに表面の綺麗さではPLAなので、目に付きやすい回転ストッパーはPLAで作っています。

まずドアのサムターンをクルクル回転して、カシャっとロックボルトが動く位置を見定めます。おそらく解錠に動く位置と施錠に動く位置が全く同角度ではないと思います。それでも「ここからここまでの回転に絞れば、解錠も施錠もできる」という角度範囲を探ってください。その範囲と、Sesame+回転ストッパーの動作範囲が重なるように気をつけて位置を仮決めし、Sesame側のサムターンを回して解錠/施錠ができることを確かめます。ドア側のサムターンとSesameのサムターンの中心が揃うのが理想ですが、Sesameのサムターン裏のアームはスライドする仕組みになっているので、多少はズレても対応できると思います。それでもできるだけ少ない力で回せた方が電池の減りも少ないと思うので、音などを聴きながらスムーズに回転できる位置を探ってみてください。

位置決めができたらSesame付属の両面テープなどでこのプレートに本体を貼り付けます。個人的には付属のテープより、この手↓の剥がす時に破れにくく、耐熱性能も高い両面テープがお勧めです。かなり強いので、Sesame側の接着面の全面に貼らずに一部だけ充分保持できると思います。逆に全面で接着してしまうと後日剥がしたくなった時に大変になると思うので、面積少なめからお試しいただくと良いと思います。

縦Ver.制作依頼にSesame5付属の金属製の土台ごとネジ止めできる穴も追加。こちらのボルト/ネットをカットして使います。見た目は多少ガチャガチャしますが、ガチガチに固定したい方向け。

今は公式が販売しているSESAMEマグネットで固定するよう受け用の鉄板を埋め込んだバージョンも選べるようになりました。詳細はこちらの記事もご覧ください。

充分に固定ができたら、Sesameアプリの「角度の設定」画面で施錠位置と解錠位置を設定してやれば良いはずです。

「ASSA刻印有り」サムターン対応版

前述の「ASSA」の刻印がついたサムターンの場合、サムターンとネジの穴位置が異なります。

より下に下がっているので、ベースプレート位置基準でSesameを設置した場合、Sesameの回転軸とサムターンの回転軸のズレが大きくなってしまいます。ある程度のズレはSesameの機構でカバーできるのですが、やはり回転が渋くなったり、物理鍵での解錠施錠操作時に負荷となってしまうようです。

そこで回転軸同士をできるだけ近づけるために、このようにSesame張り付け位置を下に3.5mmオフセットした固定プレートも作ってみました。上が通常版、下が下方オフセット版です。

こちらも自宅で検証できないのでお送りした先でのフィードバック頼りではありますが、今のところ好調そうなので、今後「刻印有り」サムターンの方にはこちらをお送りさせていただこうかと考えています。

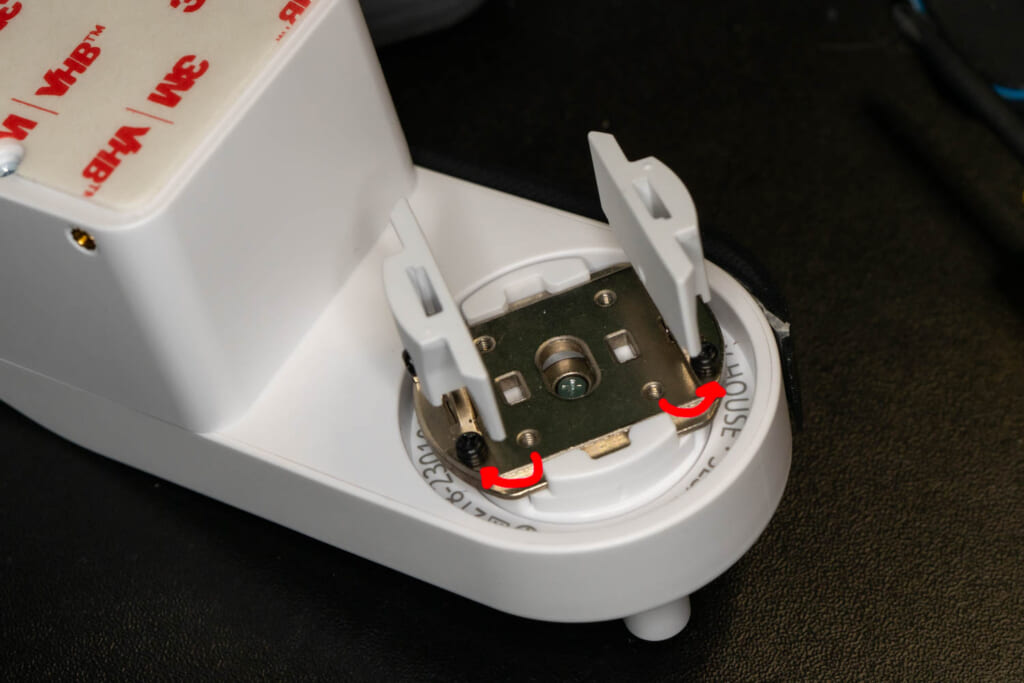

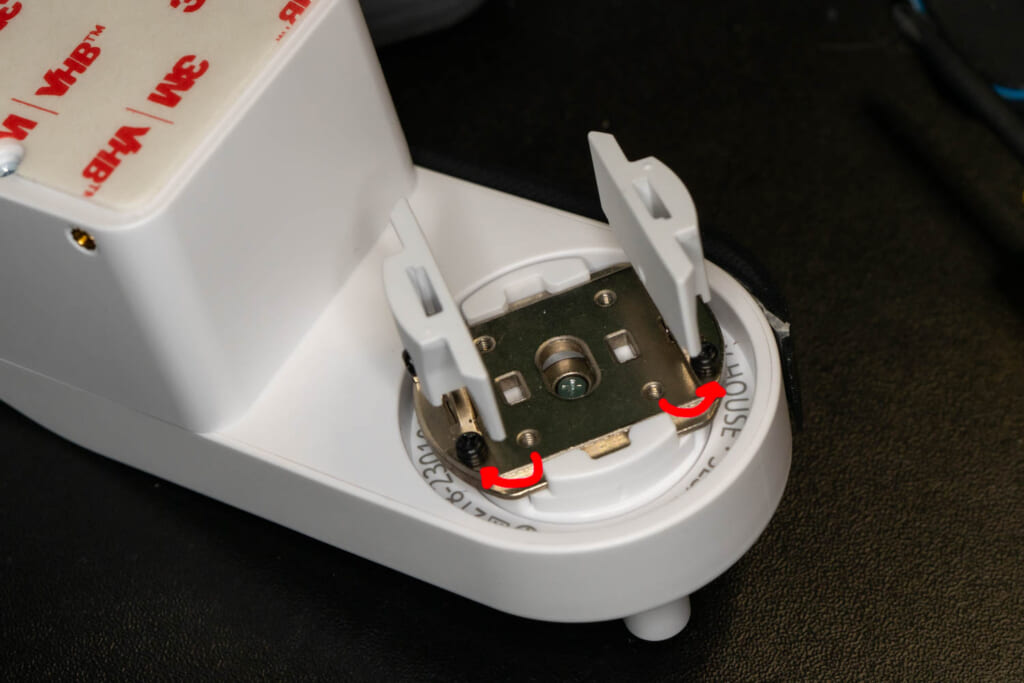

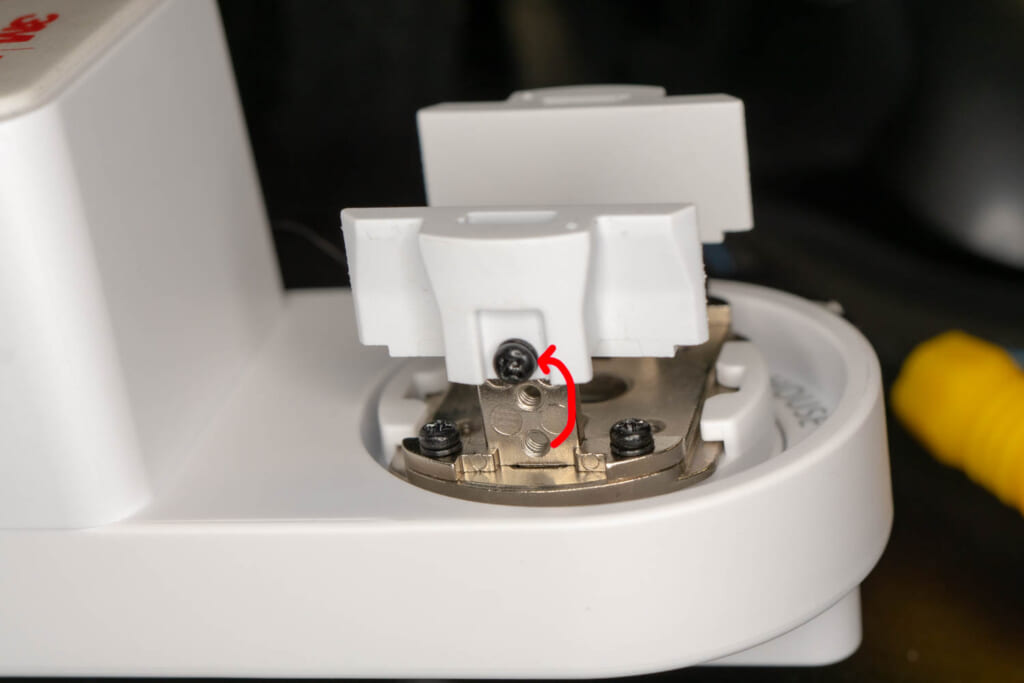

プレート取り付け手順(サムターン分解)

サムターンをバラして取り付けるのが不安というお声があったので、簡単に手順をまとめてみます。

分解作業は自己責任でお願いします。この手順に従ってトラブルが起きても補償はできないので御了承ください。

1. 鍵穴プレートを固定

ネジを抜くと屋外側の鍵穴のついたプレートがポロっと外れて落ちるので、マスキングテープなどで固定しておきます。こうしておけば後は基本的に屋内作業で完結します。

2. 屋内側で2本のネジを外す

サムターン両脇のプラスねじをドライバーで外します。ドアを貫通して反対側の鍵穴プレートまで届いているので結構長いねじです。その2本のネジに固定用バックプレートの2つの穴を通し、元通りとりつければ完了です。

ちなみに外した状態で覗き込むとこんな感じ。反対側が固定してあれば、2本のネジを再び差し込むのと、真ん中の平べったい金属棒をサムターンの中心軸に向きをあわせて差し込むという感じです。

ネジを締めたら、あとは最初のマステを剥がせば終わりです。

ホームセンターの組立家具を組み上げられるくらいの日曜大工力があればさほど苦労はしないんじゃないかと思います。

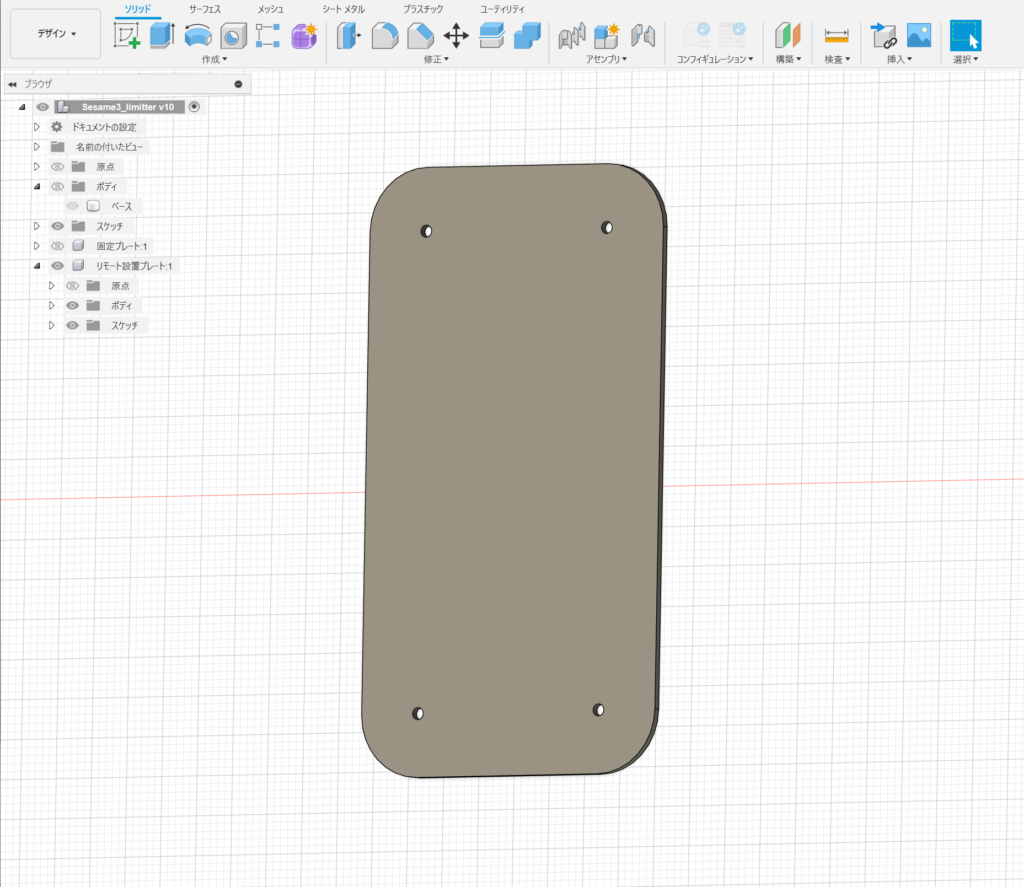

■オマケ:リモート用バックプレート

先日発売された室内用リモコンのCANDY HOUSEリモートを、壁(石膏ボード)に大きな穴を開けずにとりつけるプレートも作りました。

こんな感じの小さな穴が四隅に開いた板です。ピンだけだと1000本入りとかになるので、こういう製品からピンだけ抜いて使うのが良いと思います。一応ある程度まとまった数のピンを仕入れてみました。今後リモート用プレートをご注文くださった方には4,5本おつけしようと思います。

こうしたピンだけなら抜いた後の穴も最小限なので賃貸などで退去時の補修も最低限で済むと思います。

(紹介の製品で現物確認をしていないのでもしかしたら穴の径が合わないかも知れません。場合によってはキリなどで穴を広げる必要があるのでご了承ください。また壁紙の裏が石膏ボードではなく柱材などだった場合はより太い釘などが必要になる可能性もあります。)

■動作確認は念入りに、物理鍵の所持も推奨

モノが家の鍵だけに、動作や固定の確認は慎重に行ってください。外出中に外れてしまって解錠できなくなったりする恐れもあるのでバックアップ手段として物理鍵を携行したりどこか宅外の安全な場所に保管しておくことを強く推奨します。

あくまで個人の趣味レベルの制作物なのでご利用は自己責任でお願いいたします。

■頒布情報

ASSA ABLOY製シリンダのドアにSesame 5を取り付けたい、という方がどのくらいいらっしゃるかわかりませんが、もし本キットがお役に立ちそうであればパーツ1つにつき材料費1,000円+送料程度でお裾分けしますのでコメントにてお知らせください。Sesameリモート用プレートは他のを買ってくださった方にはオマケでつけています。単体なら300円+送料くらいでしょうか。

ものだけみたら「百均で売ってそう」だと思われるでしょうが、販売規模も造形方法も全く異なるものなのでご理解いただければと思います。あくまで同じASSA民としてSesameが使えなくてお困りの同志にご提供するもので、現物合わせで上手くつかなかった/動作しなかったという時にもカスタマイズして何度か送り直す、といったサポートも込みで考えています。

選択肢が増えて色々ややこしくなってきたので、問い合わせ&概算見積フォームを作りました。おわかりの範囲で記入していただいて送信いただければと思います。