この春、姪1号が受験勉強の甲斐会って志望校に合格して晴れて高校生となりました。

一応こんなでも伯父としてなんかお祝いを贈ろうと。もともとIT系弱い妹にかわって、iPhoneを買ってやったりデジタル周りを引き受けていたので、まぁ必要ならPC買ってやるとかかなぁと以前からぼんやりとは考えていました。ただまぁ学校側でどういう形でPCが使われるか、配布とかあるのかなんかがわからず保留にしていました。で実際に高校に通い出していると、コロナ禍もあってスタディサプリを使った自習システムを導入しているとのこと。スタサプは主に動画を閲覧してPDF配布されるテキストを参照し、たまにテストでフォーム操作という感じらしい。iOSアプリがあるので基本iPhoneで動画をみてるらしいのだけど、母親(妹)から大きい画面の方がいいだろうからやっぱりPCがあるといいんじゃないかと相談があったので具体的に検討することに。

ぶっちゃけスタサプ使うだけならたいした性能はいらないわけですが、せっかくならそれ以外にも活用してほしいので本人とも相談。もともとSwitchでスプラトゥーン2とかゴリゴリやってきたのでFPSとかは好きそうなので、ある程度ゲーム性能もあった方がいいかとか、中学時代に絵で県レベルの賞をとったりで高校でも美術部に入ったらしいのでお絵描きとかにも興味あるかなとか。そして、ノートとデスクトップの長所短所やWindowsとMacの違いなんかも説明しつつニーズ聞き取りインタビューした結果判明したこととして、

- スタサプはiPhoneで良い

- 自室でゲームできるようにしたい

- FPSも興味はある(部活で帰り遅いのであんまりやりこめないかもだけど)

- (Macだとほとんどのゲームができないと説明したので)Windowsがいい

- (同じ予算ならデスクトップの方が性能が高い、後からパーツ替えて性能を上げていけると説明したので)デスクトップがいい

- 画面は大きいのがいい

- 筐体は黒がいい(自分でデコりたい)

- (例として写真を見せたら)光るの好き

- だから卓上に置きたい

- デスクは幅90cm、奥行き60cm

とのこと。本当に花の女子高生か?という(笑)。そういえばiPhoneSEの時も黒をチョイスしてたなぁ(ケースつけたけど)。

ちょうどiMac 24′ 2021が出たばかりで、あぁいうのが好まれるかなという予想は外れた。母親に見せたら絶対それって言ったと思うけど。予算的にはMaxでiMacの一番安いヤツ、それもキーボードやTrackPadまでつけるとしんどいなとは思ってたので、目標10万、最高でもiMacの一番安い本体(15万)を目処にしてBTO PCないし自作PCで、dGPU付きのデスクトップPCをあつらえてやる方針を固めました。

要件目標としては、

- Celeron/Atom/Athlonみたいな使ってるだけでストレスになるようなレベルのものは除外

- 自分のメインがRyzenなので将来的にお下がりなども想定してAM4にする

- ミニPCとかではなくPCIeスロットにdGPUが挿せるようなもの

- 卓上におけるMIniITX~MicroATXのミニタワー、ミドルタワーのケース

- デコりやすいシンプルなフロントパネルデザイン

- サイドはガラス?

- 後々のアップグレードも楽しみのひとつとして、完璧を求めすぎない

- 長く使える部品に予算を振り分け(ケース、マザー、モニター)

- 交換/アップグレードしやすいところは安めのものや中古パーツも視野に(CPU、メモリ、グラボ)

- 光学ドライブはとりあえずなくてもいい

- ストレージはSSDでそれなり(250GBか500GB)、容量が必要な用途に使い出したらHDD増設を検討

くらいを想定。ゲームを入り口としてもいいので、追々色々なことに活用してみたくなるようなモチベーションにつながるものにしたいなと。

mouse製のでサイズ、コストがいい感じのmATX BTO PCを見つけたので、性能、価格でこれくらいを目安にしていこうかなとイメージを固めました。

ただ2021年春現在、PCを買うには時期が悪すぎます。テレワーク需要と仮想通貨需要、そして半導体不足でPC周辺機器(モニタ、CPU、グラボ、HDDなど)が品薄&値上がりしまくり。中古すら発売当時の価格に近い値がついたり時に値上がりすらする事態。はたして予算内で良いPCが組めるでしょうか…

■パーツ別選定結果

・モニタ

PCは時間がかかりそうなのでまずは先行してモニタを送って、iPhoneをHDMIでつないでスタサプを見られるようにしたり、Switchでゲームできるようにしてやろうと。

デスクが狭いので21~24がいいかなと思ったけど、本人が大きい方がいいというので27に。27というとフルHDだとドットの荒さが目立ってくるレベル。できればWQHD。まぁゲーミング性能としてはフルHDで高fpsを究めるのも手だけど、ゲーム専用機にしてほしいわけでもないのでw。それでも60Hz止まりでは微妙なのでできるだけハイリフレッシュレートなもの。そう考えるとDisplayPortがあるもの。SwitchやiPhoneもつなぐのできればHDMIは2ポート。できればIPS、更にできればHDR。それくらいあればかなり長く使えるだろうと。あとはデザインが狭額縁(フレームレス)、足がスッキリして卓上が広く使えれば理想。そして決まったのがこちら。

くっ、1万円台で考えてたのにいきなり大幅予算オーバー…。でもまぁ下手すると一番長く使えるパーツだし、作業性や健康にも関わってくるところなので奮発することに。おかげで要求仕様はほぼ満たせたかな。リフレッシュレートが75Hz止まりだけどまぁ仕方ない。あと背面のポート位置が無駄に高いのもちょっと気になる。LGは今自分でも使っていて、入力切替がクソめんどくさくて二度と買いたくないと思いつつ、結局デザインやコスパはいいので候補に挙がってきますね。

これだけは再送すると大変なので実家に直送。自分ではレビューできません。いつか帰省が適ったら見せてもらおう。

・ケース

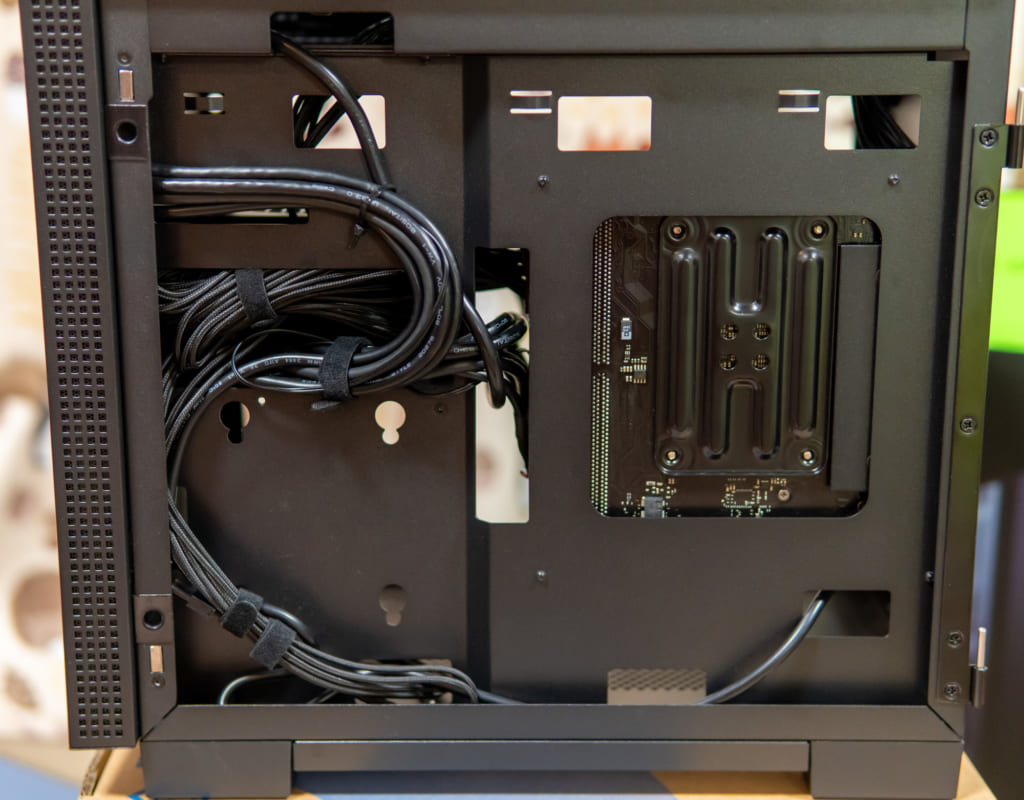

次に悩んだのがケース。PC沼の手前にいる者にとって見た目大事。また設置面積が小さいことも重要な一方、ATX->mATX->Mini-ITXと小さくなるにつれ、マザーや電源といったパーツの選択肢が狭まり価格も割高になっていくので、落とし所は悩ましい。ATXは論外として、mATXかMiniITXかというところです。自分でも去年買ったScytheのM1がコスパ最強だし中身も見えるしいいかなと思ったんですが、本人の希望もあってこちらに決定。

たっか!Amazonでだいぶ値下がりしてますがそれでも2万超えとか、なんという贅沢。ていうかこれ自分が欲しかったヤツです。M1の記事でも触れてます。ただ自分用にMini-ITXはさすがに拡張性がなさすぎて使う機会はないなと思っていたので、ここで憧れを昇華できるならまぁいいかなとか。メンテナンス性は最高だし、「いいものを贈った」という自己満足にも浸れます。デスクトップPCにいい顔をしないであろう妹も「これならまぁ」と思ってくれるかも知れません。底辺と光るギミックもいいです。むしろパーツの光る要素を抑えて上品に仕上げることもできそう。まぁこれが女子高校生センスでデコられていくんですけどねっ!最悪あんまりPCに馴染めなくて使われないようなら回収して自分で使ってやろうという目論みもあったりなかったりですが、さて原型を留めていられるのか…

一応27インチモニタと並べてなんとか90cm幅のデスクに置けることを計算上で確認。それでも結構PC専用デスクみたいになっちゃうけどいいか?と確認したところ構わないとのこと。とりあえず光のは左側面だから右側に本体置くイメージで準備しておくように伝えました。

さてここまででいきなり予算オーバーを連発してしまったので、ここから締めていきますよ!?

・CPU

できれば「フツーに使ってイラつかない」Core i5/Ryzen 5クラスにしたいなと物色。そして先に書いたとおり、Ryzenというか少なくともAM4にしておけば、将来的に自分のをアップグレードした時にお下がりパーツをスライドできるかなという目論み。当初、Radeonを内蔵したAPUである3200Gや3400Gにしてグラボを省略しようと考えたものの、実家の自分用PCがコロナでほぼ帰省できなくなった遊んでいるので、そこについてるGTX1060/6Gを抜いて挿してやろうと。さすがにAPU内蔵GPUよりはかなり上っぽいので。

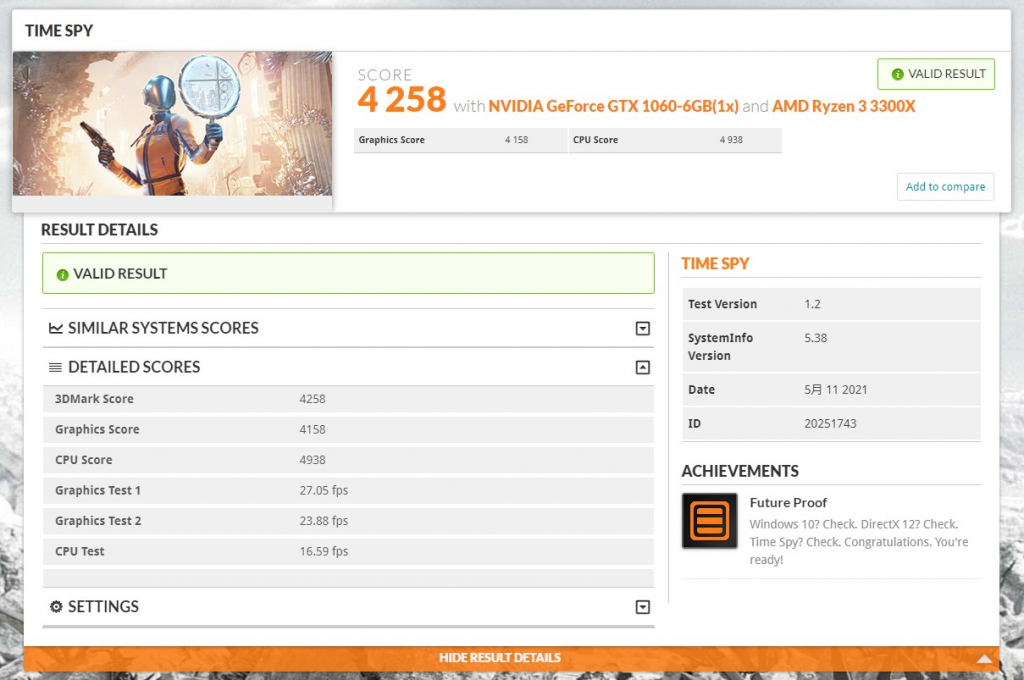

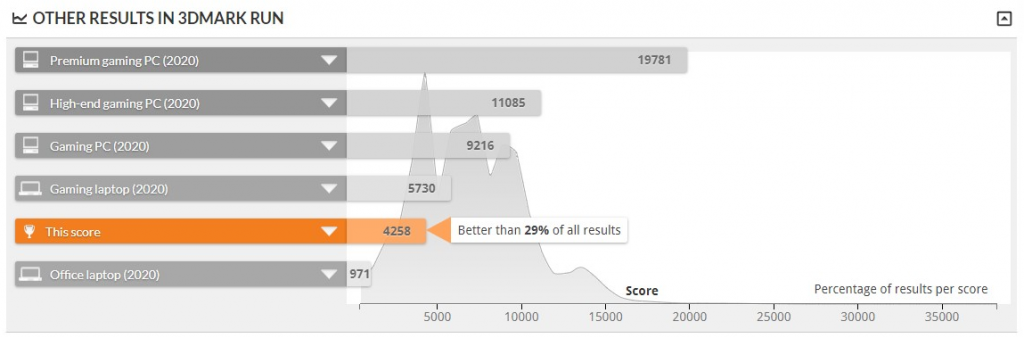

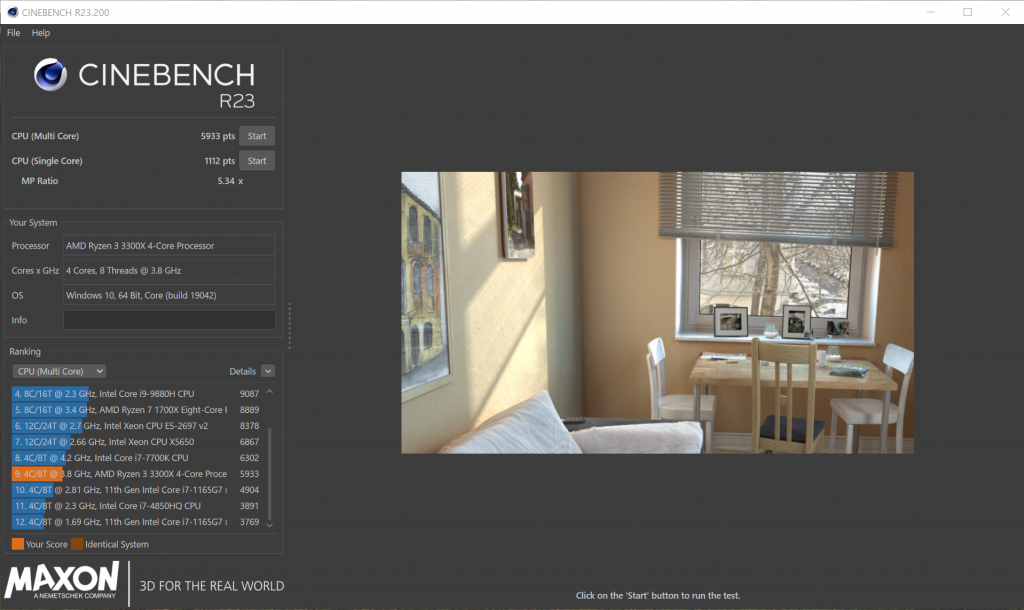

てことでAPU以外で価格的に2万上限くらいということで挙がるのが、3500(6C6T)、3300X(4C8T)、1600AF(4C8T)辺り。3100もスゴく安ければ検討してもいいかと思ったんですが、そもそもあまり流通がなくお値打ちとはいえなかったので除外。1600AFは発売当時1万円で買える(4C8T)として注目されていたものの、新品で買えるところはほぼなく、3500/3300Xと大差ない値段でZen+世代なことを考えると除外。実売価格もほぼ拮抗する3500と3300Xが最後まで悩みました。コア数では3500ですがスレッド数は3300Xです。そもそも3500はRyzen 5で、3300XはRyzen 3なんですよね。発売当初は3300Xが安いのにベンチでほぼ拮抗すててすげぇという評価。シングルではクロックの高い3300X有利、ゲームや一部マルチコア用途でもスレッド数で3300Xが逆転勝利するものすらあるというとのこと。しかし今では値段は1,000円くらいしか違わない。決定打に欠ける比較です。でもまぁベンチを信じて結局3300Xにしてみました。PCワンズで16,490円。

・グラフィックボード

上に書いたようにありものを再利用することにしたのでGeForce GTX1060/6Gです。購入履歴からして多分これ。当時帰省中でもOculusRift CV1でVRしたいと思いどうにか使えそうなスペックを見極めて選んだものなのでポートも充実しており、DP x2、HDMI x2、DVI-I x1と小さい割に豪華です。PCIeはGen3でRyzen3 3300XのGen4対応が活かせないのが惜しいですがまぁそもそも1060ですし。今の高騰相場の中で1650とかを買うのは愚かしい。

一応Pascal世代なのでG-SYNC非対応のFreeSyncモニタでG-SYNCを有効にできるかなという期待も。まぁ今回選んだモニタは75Hz止まりですけど。

性能としては当初検討していたRyzen APUの3400Gや4350Gなどと比べても、しっかりメリットがありそう。こちらで性能スコアでみると、Ryzen APUのRadeon Vegaが1,000台前半のスコアなのに対し、GrForce GTX1060/6Gなら4,210をマークしています。さすがにこれははっきりとした差になるんじゃないでしょうか。その分、120Wの排熱が増えますが…

・マザー

現状3300Xを含むRyzen 2を利用できる最新チップセットはX570かB550になります。それ以前でも使えるものはありますがPCIeがGen3止まりだったりするので除外しました。マザボの交換は大変なので、数千円節約するよりも1世代でも長く使えるものがいいだろうと。ただX570はさすがにオーバースペックな気がするのとチップセットファンが故障リスクになるのがイヤだなと。汎用的なファンなら交換できるのですが、大抵は専用設計のヒートシンクに組み込まれてたりして不安要因です。X570だとM.2スロットが2つある場合、両方Gen4にできますが、そこまでの必要性も感じず。またMini-ITXでPCIeスロットは1つしかないのでそちらのレーン数も問題になりません。てことでB550で探すことに。

ちなみに姪の自室は自宅の2Fにあり、Softbank光のルーターは現状1F。Wi-Fiでの仕様が前提になります。将来的によりレイテンシや速度を求められればWi-Fi6アクセスポイントやLAN配線も検討するかもですがとりあえずはプロバイダ提供ルーターに内蔵のWi-Fi5(802.11ac)で使います。

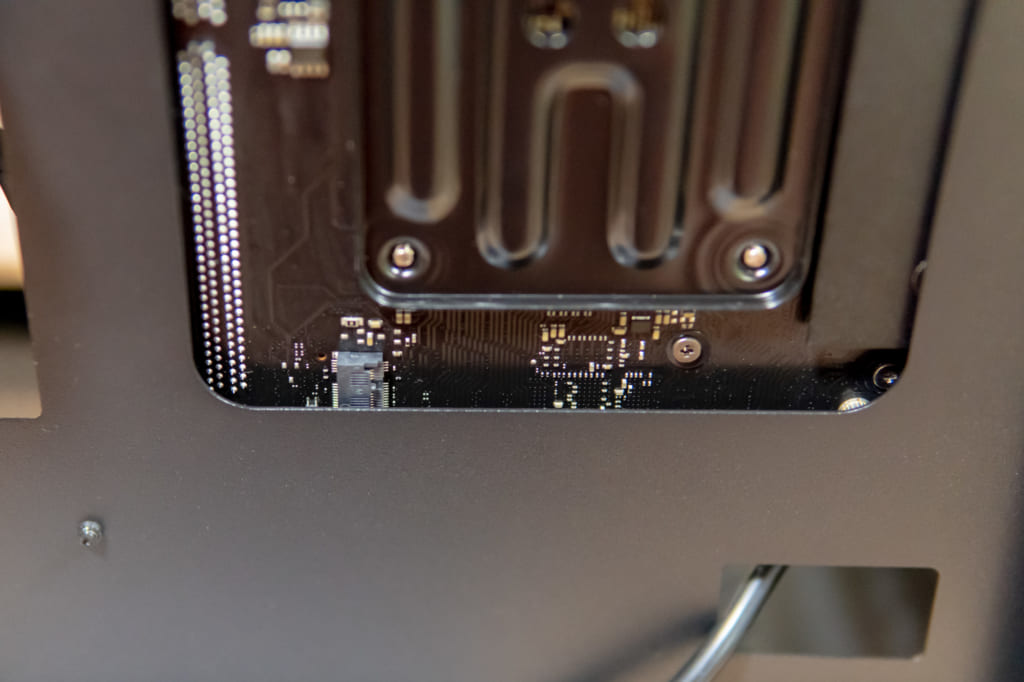

さて、もともと各社Mini-ITXモデルなんてチップセット毎に1モデルくらいしか出していません。全5種類。ASRockだけ2モデルでしたが片方はWi-Fi5なので一応除外。LAN2.5Gbps、Wi-Fi6での勝負となります。もうひとつ気になったのがフロントパネル用のUSBヘッダー。Razer TomahawkにはUSB 3.2 Gen2のType-C x1、Type-A x2という高級ケースなりのポートが用意されています。折角なのでこれを活用したい。しかしこれが以外と難しい。というかType-A側までGen2になっている選択肢は皆無。Type-CがGen2でType-AがGen1ということならASUSとASRockのROG STRIX B550-I GAMINGとASRockの高い方、B550 Phantom Gaming-ITX/axがありました。どちらも価格が2万超えの高い部類ですが、LANもWi-FiもIntelなのでいいかなと。で、ASRockの方が2千ほど安い、下部にRGBライティング搭載、自機もASRockでなんとなく慣れてる、くらいの理由で決めました。

他社と比べてファームウェアの更新が遅い気がするとかあったんですが、最新版大好きな自分が手元で使うものでないしいいかなと。デザインはオールブラックのASUSの方が好みだったかな。MSIも好き。GIGABYTEはベンチ、温度性能はヨサゲだったけど、フロントはType-Cがないので除外。

・メモリ

Mini-ITXマザーは基本2スロットなので、当初は8GBx1構成にしておいて、必要なら数千円で足せる、という状態にしておこうと思ったんですが、CPU(の付属ファン)もグラボも光らないので、せめてメモリくらいは光らせてやるかと。そうすると1枚だけ買って、あとあと足そうと思った時に同じデザインのものが買える保証がない。じゃぁ4GBx2にするかっていうとそれも無駄だろうということで、最初から8GBx2で入れておくことに。ちょっともったいないかなという気もしましたが、まぁ高校在学中には困らないスペックにしようということで。

容量は盛った分、クロックとブランドはそんなに欲張らずに。遠く離れた実家で初心者が使うものなので、あんまり怪しいブランドは避けたかったんですが、評価はそこそこだったのでいちかばちか。あとケースがRazerでChromaでLED制御をするので、また別のRGB制御ソフトを使わなくて済むよう、Chroma対応というのもひとつの基準としました。

・ストレージ

ここはスペック厨の悪い癖が出ました。まぁいくら安くてもさすがに今500Mbps止まりのSATAはないだろうと。でNVMe M.2になりますが、3,000Mbps級のGen3にするか、6~7,000Mbps級のGen4かというところ。Gen3の中でも安いので1TB、高いので500GB、Gen4で250GBくらいの予算感になりました。そもそも同じモデルでもSSDの特製上、500GBモデルは書き込み性能が半減とかっていうのも悩ましいポイント。モリモリ大作ゲームをやり出すと250GBでは不安だなということでSAMSUNG 980PROみたいな高級モデルにして容量を減らすという案は除外。CFGでGen4な割にお手頃なこちらにしました。

写真にはR 5,000Mbps/W 4,400Mbpsとありますが、ちっちゃく「1TBの場合」と書かれています。500GBモデルの仕様は公式ページまでに見行かないと載っておらず、R 5,000Mbps/W 2,500Mbpsとなっています。Gen3の高級機にはR3,000/W3,000Mbpsというものもあるので悩みましたが、まぁそんなに大きなシーケンシャルライトをする機会も当面はないだろうということでRead性能重視で決めました。10,900円。

・電源

Mini-ITXなのでSFX電源を使うことになります。これは2019年にANIME LOCKER機が不調で、450W 80PLUS PLATINUMのユニットに交換しましたが、結局不調の原因は別にあったっぽくてちとオーバースペックだったので、コイツを新PCに転用して、ANIME LOCKER用に安い80PLUS GOLDのKRPW-SX400W/90+を購入することになりました。これはかなり古いモデルでCPU電源が4pinのケーブルしかついておらず、今回選んだマザーには適合しません。しかしもっと古いマザーのANIME LOCKER機なら問題なし。逆に現在ANIME LOCKER機についているものは2019年購入なのでCPU電源コネクタは8pinとなっているぽいです。

つまり今回購入したのはこちら↓ですが、

実際に新PCに組み込むのはこちら↓となる予定。

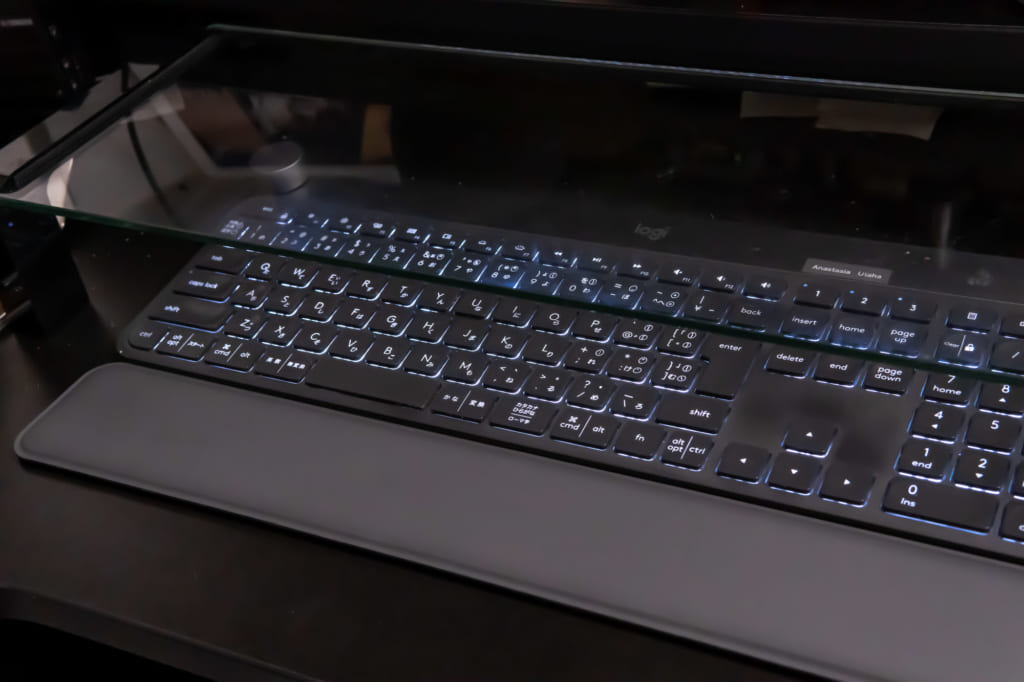

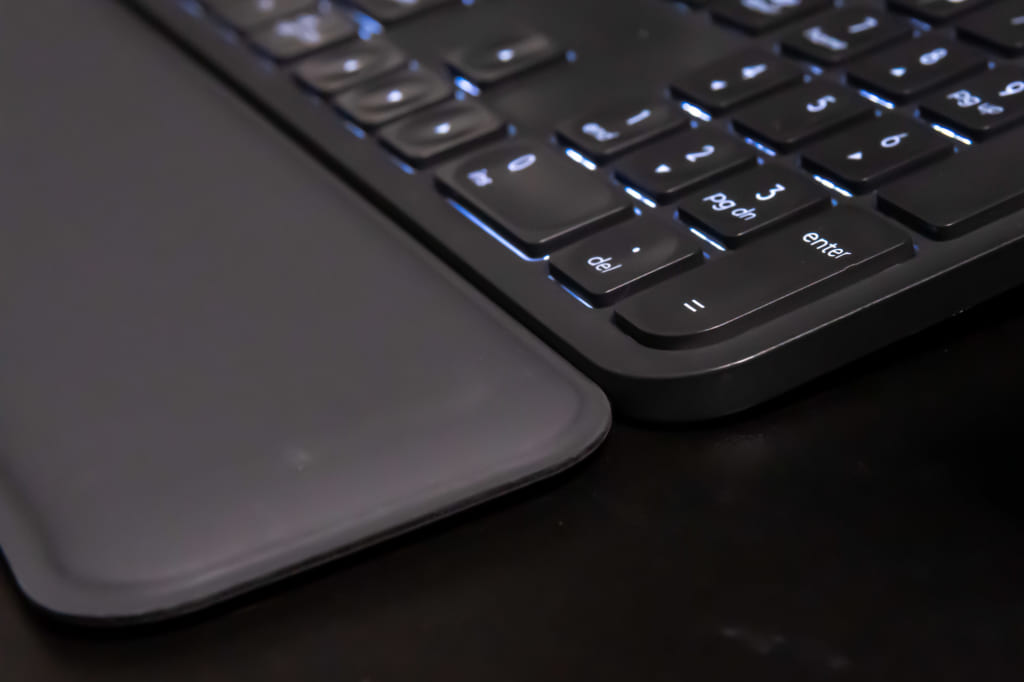

・キーボード&マウス

色々予算オーバー気味なので、ここは悩みました。節約するならばグラボと一緒で実家で埃を被っているRealForceとLogicoolのマウスを使ってもらうのがいいかなと。節約といっても高級キーボードです。人は最初に使ったキーボードタイプを最も好むようになる、と言われますが、高校生がいきなり静電容量スイッチのキーボードなんてむしろ幸せじゃないでしょうか。ゲーミングキーボードとしても光らないことを除けば決して悪い選択でもないかと。ただ机が狭いので、テンキーレスでコンパクトなヤツ、それもワイヤレスの方が、ちょっと除けてておいて教科書を広げる、なんて使い方には向いている気がします。マウスともどもRazerで統一すれば光らせ方の管理も楽じゃね?とか。

でもまぁとりあえず使ってみて具体的な不満点がはっきりしてきたところでまた検討しましょう、ということで一旦RealForce&Logicoolとすることに。

■まとめ

という感じで、パーツ手配がほぼ完了。Windows10 Homeライセンスも含めトータルで13万円ちょい。手持ち資産がなければiMac本体くらいかな。モニタも別にすれば本体だけで10万円切れたかなというところでしょうか。最初に挙げたmouseのBTO PCよりは高くなってしまいましたが、見た目もかなりこだわれたのでまぁいいかなと。自分のPCとの互換性を重視したので、将来的に自機をアップグレードしたら、CPU(Ryzen 3900、メモリ、グラボ RTX3070、SSDなどはお下がりで譲ってあげられるかも知れません(その時、買い換えしなくていいだけの資金的に余裕があれば)。とりあえずそういうニーズが生まれるくらい使い込んでもらえれば組んだ甲斐もあるというものですが、はてさて…ぼちぼち組んで行きたいと思います。

![Corsair SF450 -PLATINUM- 450W PC電源ユニット [80PLUS PLATINUM] PS806 CP-9020181-JP](https://m.media-amazon.com/images/I/41HtM4SxanL._SL500_.jpg)