うちの同居人がプライバシーガーで絶対にマイナンバーカードを作りたくない派。でも確定申告はe-Taxでしたいということでマイナンバーカード(公的個人認証サービス)以外の民間企業の電子証明書サービスをわざわざお金払って登録してきました。

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社のDIACERT-PLUSというサービス。5年弱で4万円もすんの!そしてお金がかかるばかりか、対応カードリーダーが少なかったり、情報が少なかったりと無駄にハマりがち。Mac非対応だし、リーダーはGemaltoのCT30以外はサポート対象外、という狭き門。ジェムアルトといえばPC録画で一時期よく名前を聞いた印象。が、我が家にはなかったので、わざわざ購入。

【国内正規品】Gemalto ジェムアルト ICカードリーダ・ライタ IDBridge CT30 電子申告(e-Tax)対応マイナン...

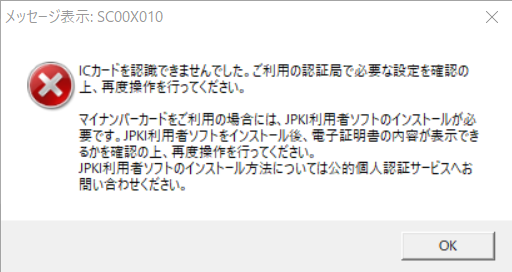

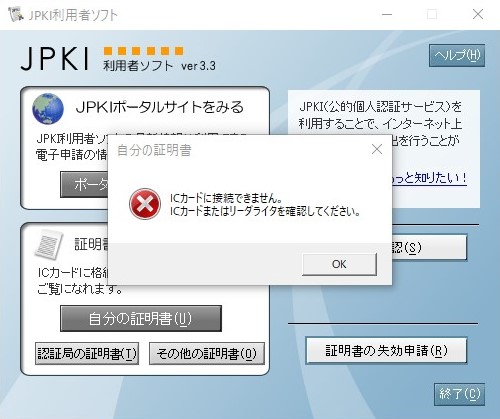

とりあえず64bitのWindows10に挿したら勝手にドライバー当たって認識し、Windows版のe-Taxソフトでマイナンバーカードは使えるようになりました。しかし認証局をDIACERT-PLUSに切り替えるとエラー。

e-TaxソフトがICカードに到達できてない時の共通エラーですね。カードが駄目なのかリーダーがダメなのか全く情報をもってない役立たずのエラーメッセージです。後半の「マイナンバーカードをご利用の場合には」云々は今回の場合は意味をなしません。世の中の大半はマイナンバーカードでJPKI(公的個人認証サービス)を使っているのでわからなくもないですが、この場合、事前にDIACERT-PLUSを選んでいるので関係ないメッセージは抑止してほしいものです。

で、どうやって解決したかというメモです。なんのことない、ICカードリーダーとして機能しているように見えても、DIACERTの専用ツールが別途セットアップしないとダメ、という話です。すみません私が申し込んだわけでないので、その辺の注意書きが目に入っていませんでした。

公式サイトのサポートページからDIACERT電子証明書設定ソフト(V1.2)(本稿執筆時点)をダウンロードしてインストールします。詳細手順を説明した「はじめにお読みください.html」がブラウザで開き、いくつかのツールを順にインストールをするよう書かれていますが、e-Taxで使うだけなら全てを入れる必要はありませんでした。

ICカードリーダーのドライバインストール:必要

これはもっとも重要だった気がします。Windowsが自動で入れてくれると慢心してはいけません。

電子入札補助アプリのインストール:不要

さすがにe-Taxと関係なさそうなのでスルー

DIACERT電子証明書 設定ソフトのインストール:一応いれた

付随ツールがいくつか入るぽい。

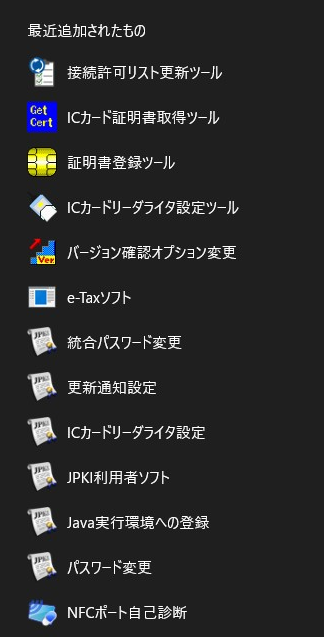

最近JPKIやe-Taxのソフトを入れたばかりのPCですが、実行後はスタートメニューの「最近追加されたもの」はこんな感じになりました。上の4つがこのステップで入った気がします。動作確認などにも使えるので入れて良いと思います。

接続許可リスト(アクセス許可サイトリスト)の設定:一応いれた

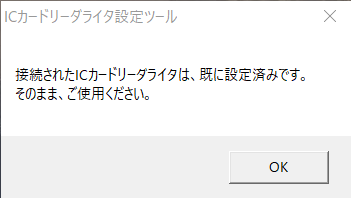

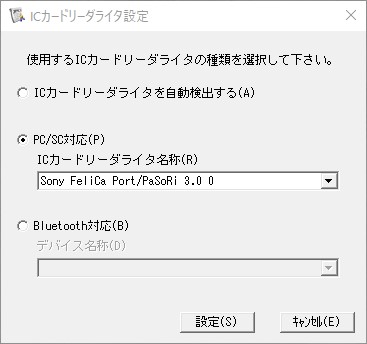

ICカードリーダーの設定:一応やった

上で入った3つのうちの「ICカードリーダライタ設定ツール」が起動するぽいです。JPKI利用者クライアントソフトの「ICカードリーダライタ設定」と似てますが別モノなので注意。e-Taxソフトでマイナンバーカードを選択した時は後者で選択したICカードリーダーが使われます。「ツール」とついてる方がDIACERTで使うカードリーダーを選ぶということですね。ただ起動したら下記のメッセージが出て特にすることはありませんでした。

認証局ルート証明書登録:一応やった

という感じ。

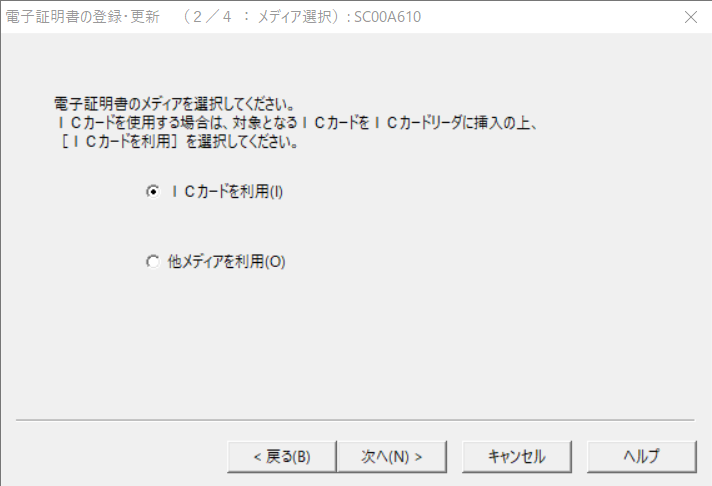

以上を済ませた上で、e-Taxソフト(Windows版)で再チャレンジ。まずはアカウントに電子証明書を登録します。メディアに「ICカードを利用」を選ぶのはマイナンバーカードも同じ。

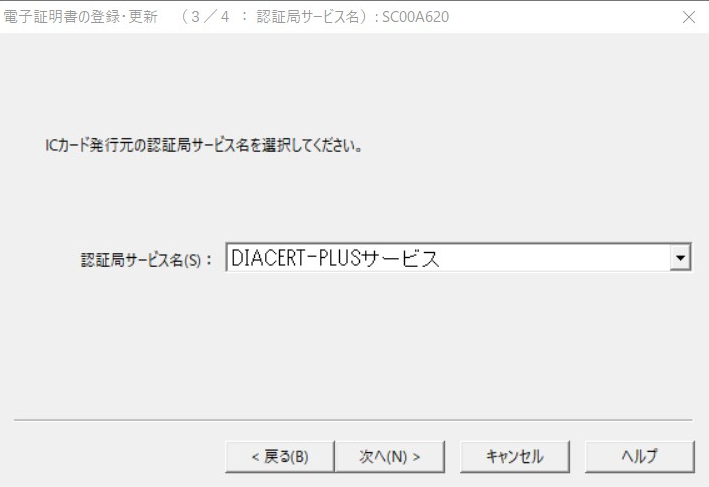

次の画面で、認証局として「DIACERT-PLUS」を選択します。

先ほどはここで「次へ」を選ぶと冒頭のエラーメッセージなっていましたが、、、

今度は成功。「発行先」に電子証明書の名義人の名前が出て、有効期間も取得できています。きちんと電子証明書が読み込めているという証です。あとはこの後でカードのPINコード(カードと一緒に届いた紙に印刷されている6桁の数字)を入れたりしていけば証明書の登録(アップロード)が完了します。

これで、同じ電子証明書入りカードを使ってメッセージを閲覧したり申告したりができるようになります。ただしe-Taxソフトのログインはマイナンバーカード専用ぽいです。のでDIACERT-PLUSの人はe-Tax利用者番号と暗証番号でログインする必要があります。

マイナンバーカードを心から憎んでいる、宗教上の理由で利用できない、という方は参考にしていただければと思います。

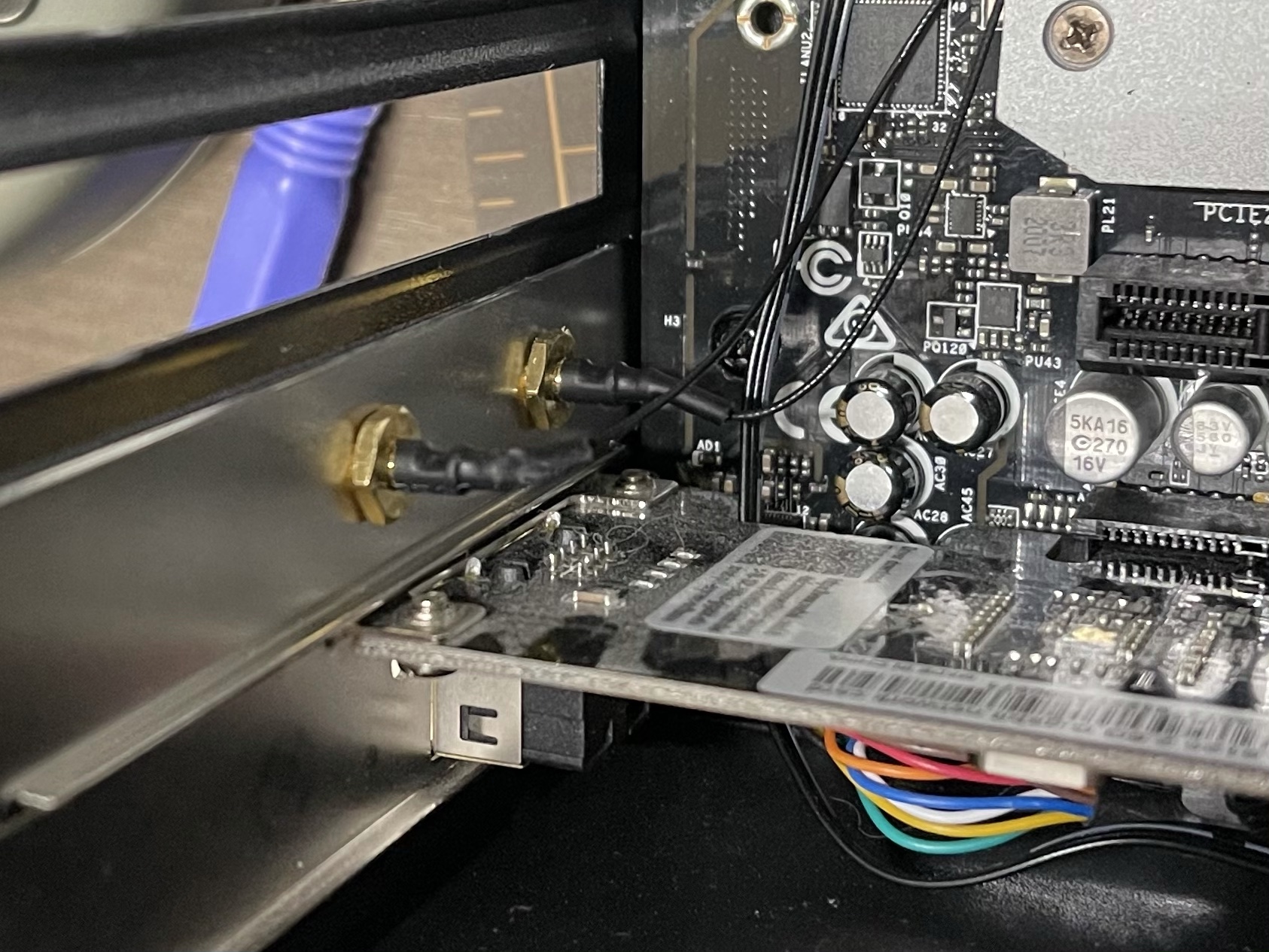

ボード単体もあり、Bluetoothだけならアンテナなくてもいいかな?と思いましたが、レビュ-みてるとやはりあった方が良さそうだし、Amazonがセットで提示してくるアンテナが合わなかったという書き込みもあったので、無難にセット製品をチョイス。

ボード単体もあり、Bluetoothだけならアンテナなくてもいいかな?と思いましたが、レビュ-みてるとやはりあった方が良さそうだし、Amazonがセットで提示してくるアンテナが合わなかったという書き込みもあったので、無難にセット製品をチョイス。