激動の2020年もあと僅か。コロナ禍で仕事(収入)が激減する中、リモートワーク(リモートインタビューなど)環境の強化は必要だったり、魅力的なガジェットも登場したりと、色々とガジェット、機材は購入せざるを得ませんでした。また生活面での大きな変化として、

- 再び猫をお迎えした

- 引っ越した

- サブカーとしてプリウスZVW30を導入した

などがあり、これまたガジェットを導入する動機や必要性につながりました。

「もうやめて、私の口座残高はゼロよっ!」という感じですが、購入直後のレビュー記事を長期使ってみてのひと言レビューも添えてつつまとめてみたいと思います。

■常用品リプレイス

・自作Ryzen9-3900 + RTX3070マシン

2015年にショップモデルを導入し、グラボやメモリを強化してきた仕事用、エンコ用のメインWindowsデスクトップを刷新しました。SSDのスピードやUSB3.2といったマザーボードを更新しないとどうしようもないI/O部分が目立ってきたというのが大きな動機でした。第三世代Ryzenが発表された直後くらいでしたが、待ちきれなかったのと入手難が予想されたので、最悪CPUだけしばらく後に載せ替えてもいいやという覚悟で結構。

省電力、静音性を重視してあまり注目されていない無印3900というチョイスにしましたが、i7-4790/DDR3からの進歩としては充分体感に違いを感じる満足度の高いアップグレードになりました。自宅作業が多いのも理由ですがMacをほぼ使わなくなり、専らこいつを使いまくっています。SSDを最新のNVMe Gen4にしたのも勝因だったかなと思います。Seq Read 7,000Mbpsは異次元の速さです。

Samsung 980 PRO 1TB PCIe Gen 4.0 x4 (最大転送速度 7,000MB/秒) NVMe M.2 (2280) 内蔵 SSD MZ-V8P1T0B/EC...

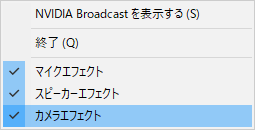

またテレカン(Web会議)時にマイクのノイズキャンセルが使いたくてグラボをRTX3070にしました。ゲーム性能としては微妙かもですが、とりあえずRTX Broadcastが使えるグラボということでコスパ重視です。RTX Broadcastは単に発話を検知して非音声区間をミュートするいわゆるVAD的なノイズ低減だけでなく、よりアクティブに働くみたいで、しゃべっている区間で同時になっているノイズもかなり綺麗に消えてスゴイです。特定のテレカンソフトに依存しないで常に使えるのも嬉しいです。

・Surface Pro X/Go2

LTE内蔵Windows機が欲しくて昨年末駆け込みでGoを買ったものの、Pentium Goldがもっさりで1,2ヶ月で買い増ししてしまいました。しかし今年後半に出た同じArmベースのApple M1と大違いでArmネイティブ対応ソフトは遅々として増えず、ATOKもまともに動かない状況が続いています。コロナ禍でノマドや出張機会もガクンと減ってしまい手放すことも時折考えますが、64bitエミュレーション対応の発表もありもう少しだけ頑張って保持してみようかなと思っています。

そして年半ばにGoがアップデートしてGo2になりCore m3モデルが追加されました。Pro Xだけで全て賄える体制にならず、こちらも合わせて買い換えることに。Pro Xが64bitアプリをまともに動かせるようになったらこちらを手放すかも知れませんが、どうなんでしょうねぇ。できれば防水であってくれたらお風呂メディア端末としていいサイズ感なんですが。

・Galaxy Note 10+

iPhoneと一緒に持ち歩き、メインAndroid端末(主にカメラ担当)のPixel3XLがバッテリー膨張で使えなくなってしまい、しかも修理サポートもロックダウンで制限される中、急遽代替機が欲しまって購入。電子書籍が読みやすい有機EL、高解像度機であることを基準に、ちょいと興味あったS-penが使える本機に。対応バンド的に有利なdocomoモデルはすでに終息しており、仕方なく楽天モデルをゲット。コロナでAndroid10がなかなかリリースされないとかありましたが、現状では満足して使っています。カメラ性能もPixel3XLにひけを取らず、iPhone12 Pro Maxが出るまではスマホ写真はほぼコレで撮ってました。特にテーブルフォト(食事)での色味が良く、ポートレート(背景ぼかし)モードのボカシ量の調整なども楽でした。iPhone12 Pro Maxを買うまでは…(後述)

Note20が発表されるかどうかくらいのタイミングでしたが、結果的にあのカメラの出っ張りは受け入れがたく10+で良かったかなと思っています。

現在、楽天モバイル(MNO)のSIMを入れて無料で使えてますが4月からはどうしようかは思案中。

・iPhone12 Pro Max

コロナ禍で実入りが減る中、3Gから毎年買い換えてきたiPhoneも今年こそは見送りか?と悩みました。正直無条件で買う!ってほどの進歩を(カタログスペックからは)感じられなかったのです。また電子書籍やブラウジングはGalaxy Note 10+で足りるので、小型モデルに回帰して12 miniもいいかなと思いました。が、結局少しでもセンサーが大きく、画角も広いカメラがあればいいなとか、(iPad Proでも見送っている)LiDAR試してみたいなとかあって無理して買い換えることに。

結果的に良い意味で裏切られたのは、動画のHDR画質とテーブルフォトでのボケ味です。まず室内で猫を撮ってビビりました。HDR(Dolby Vison)を撮ってそのままiPhoneで見る時のリアル感がマジパナイです。残念ながらこのHDR画質のままシェアする先があまりなく、Youtubeにアップするにもどういう手段をとるのが一番良いのかいまだよくわからず、iPhone上、またはiPad Proで見るに留まっています。そろそろ(編集も含め)きちんと情報収集しないとです。

またセンサーサイズが大きくなったせいかもはやコンピュテーショナルフォトグラフィを使ったポートレートモードに頼らなくても普通にテーブルフォトくらいなら充分にボケてくれる感じ。色味はGalaxyの人工的なハデさの方が“映え”ますが見慣れれば12 Pro Maxで充分綺麗かなーと思えて来ます。11 Pro Maxはギガライト契約で、「なるべくGalaxyを使おう」という意識だったのが機種変更と同時に5Gギガホに切り替えたせいで通信実質無制限になり、心理障壁がなくなったお陰でここんところテーブルフォトも12 Pro Maxで済ますことが増えて来ています。Apple ProRAW対応アップデートも来たので、Lightroom現像ワークフローなども追い込んでおければ、スマホ写真は2,3年ぶりにiPhoneメインに回帰しそうな雰囲気がしています。

あとMagSafeはケースつけちゃうとイマイチ、というか対応ケースやアクセサリが全然増えないのが期待外れですね。特に車載ホルダーは待ち遠しいです。

・ゲーム機 PlayStation5

買うことは最初から決まってましたが、正直お金ないので本当にやりたいタイトルが出た時でいいやと思ってました。それでも一応とばかりにあちこちの抽選に申し込んでいたところ、12月初旬にGEOから電話かかってきて当選し購入可能ですよと。転売とかは論外なので一瞬辞退も考えましたが、これを逃すといつ買えるやらという雰囲気だったので思い切って買ってしまいました。しかし現時点でPS5ネイティブソフトは買っていません。無料のAstro PlayroomやFortniteをちょこっとだけやり、あとはアップデートされたRaibow Six Siegeを相変わらずソロでちまちましている日々。

コロナ禍ですっかりYoutube視聴時間が増えた我が家ですが(アニメ1本みるほどでもないスキマ時間にYoutubeを見るということが激増しました)、PS5のYoutubeアプリのシークがほぼノーウェイトで快適であることに気付き、メディアリモコンまで買ったんですが、その後HDRが再生できないことに気づき、結局リビングでのYoutube視聴は7千円のChromeast with Google TVに取って代わられました。PS5向けYoutubeアプリ(のHDR対応)、Torneアプリ、DLNAアプリなどメディア系がもっと強化されてほしいものです。

・VRヘッドセット Oculus Quest2

画質(正確には解像度とフレームレート)の進歩がめざましいモデルチェンジを実感しました。コスパが非常に高まった感じ。また別売りながらがっちり頭に固定できるELITEストラップの存在も無視できません。動きの激しいタイトルには必須でしょう。売ってないので諦めましたがバッテリーがカウンターウェイトになるバッテリー付きモデルも興味ありますがちょっと高くて二の足を踏んでいます。ELITEストラップは一度すぐに破損して新品交換してもらいましたが、なんらか対策されているといいなぁ。サードパーティ品も色々と登場しているようで、そちらも要検討かも知れません。

ダイエットしないとなのでFitXR辺りを買うか思案中です。

■新生活編

・ペットケアモニター HN-PC001とATOM Cam

仔猫をお迎えしたことで、ロガー好きな私としては猫の体重と尿量を計測/記録できるペットケアモニターは導入せざるをえませんでした。猫は尿路を患うことが多く、おしっこの量や回数は健康のバロメーターになります。引越を機に一時的に使ってくれず、洗濯物の山におしっこされたり、浴槽にうんちされたりと悩まされましたが、こちらの記事を参考にさせていただきIKEAのHOLという収納ボックス兼テーブルでプライバシー(?)が保たれる環境を整備することでなんとかまた使ってもらえるようになりました。見た目はオシャレですが穴だらけなのでニオイはほとんど防げません。

ちなみに本当は2,500円で話題のWebカメラATOM Camを内部に仕込んであるので、本当はプライバシーが保たれていませんw。HOLに覆われているとうんちの回収を見落としがちなので、気になったらいつでもスマホからチェックできるようにしてあります。FireTV CubeやEcho Showがあれば「アレクサ、猫のトイレを見せて」とかいうだけでテレビ/モニタに映像が映って便利です。

・ミラーレス一眼カメラ SONY α6600

仔猫が仔猫でいる時は一瞬、ということで写真や動画を残しまくるために1インチセンサーのRX100系(2/6/7)からAPS-Cのミラーレス一眼にステップアップ。久々のレンズ交換式です。レンズは画質とボケを優先して固定焦点中心で揃えました。コスパ最強のSIGMA 30F1.4と16F1.4兄弟。一応もうちょい望遠とズームも欲しいなと18105Gも買いましたがこちらは外に持ち出す機会がないのであまり活用できていません。

現在は仔猫撮影良くも一段落してますが、ブログ用撮影に使ったりしています。テレカンのカメラにも使えるようになって、確かにF1.4とかで撮れば綺麗な映像になりますが、うちはモニタの上にスキマがなくどうしてもヨコからの画角になってしまうこともあってセミナー講師する時くらいしか使っていません。普段のテレカンでセッテイングするのは面倒すぎる。

さすがにこの先フルサイズに行くことは(主にサイズ/重さ的な理由で)ないだろうなぁということでAPS-C専用レンズを3本買い揃えちゃいましたが、ここにきてα7cとか出ちゃって全く気にならないといえばウソになりますね。特にECM-B1M(マイク)がデジタル接続できるのが魅力。けどまぁレンズも揃えたら30万コースなので、今のところそこまで出す動機になる撮影対象はないかなー。

・レーザー測距計 BOSCH GLM50C

おっとこれ個別ブログ記事にしてなかったとは迂闊。Facebookにだけ書いてブログにも書いたつもりになってたかも。引越で色々計測する機会がある中で購入し、その後もあらゆる場面で訳になっています。カーテンの大きさを調べたり、棚を作る時の長さを決めたり、従来なら巻き尺をあっちからこっちに引き延ばして当てる必要がありましたが、レーザー測距計があれば片側にあてて、反対側までレーザーでポイントするだけで済みます。一人でも一瞬ですし、天井など物理的に手が届かないところまでも正確に測れます。どうしてもっと早く導入しておかなかったんだろうと悔しさまみれです。ある程度DIYする人ならひとつ持ってて損はない効率化アイテムです。

安いものなら数千円で買えますが、このGLM50Cはちょっとお高い。その差額分の価値はBluetoothでスマホに計測値を送信できる点。BOSCHは専用スマホアプリMeasuring Masterを出していて、写真をとって矢印を記入した後で本機で計測すると自動的に数値が入ってくれ、こんな写真が簡単に作れます。本機を持って無くてもアプリは入れられるので興味がある方は一度試してみるとよろしいかと思います(数値は手入力も可能なので)。その他サードパーティ製アプリにも対応したものがあり、部屋の見取り図なんかにも使えます。

これはそのうち個別記事でもしっかりレビューしたいと思います。ぶっちゃけ今年一番感激したガジェットを挙げるならこれかも知れません(笑)。

・プリウス ZVW30

同居人の家族が乗っていたものを故有って引き取りました。2011年登録の旧世代モデルですが街乗り専用で走行距離が数千kmという低走行車両で、とりあえず車検通してもっとくか、という感じ。ちょうど引越で駐車スペースが2台確保できたことも大きい。

ナビやLEDヘッドライト、アルミホイールなどをアップグレード。先進装備こそないものの、ハッチバックで後席シートを倒すとフラットな積載空間が実現できるので、カローラスポーツでは厳しかった大物の買い出しやゴミ捨てなどで重宝しています。デッドニングしたら純正スピーカーでも音質が激変したし、車内Wi-Fiも完備できたのでかなり快適。シートヒーターがないのがこの季節最大の不満。あと燃費もカロスポを似たり寄ったり。個性が弱く公共駐車場で見つけにくいのと、先進安全装備やオートブレーキなどもないので、さすがに大きい荷物を積むとき以外はカロスポに載ってくことが多いですが、社外オプションの豊富さもあっていじりが楽しいです(カロスポは残クレなのであまり大きくいじれない)。

・温水洗浄便座 Panasonic 泡コートトワレ DL-AWM400

Panasonicの温水洗浄便座です。タンクに台所用洗剤を入れておくと、定期的に泡を発生させて便器内をコートしつつ水面をカバーしてくれます。それによって飛沫の跳ね返りを防止し、トイレ清掃の手間を軽減するというコンセプトの商品。定期的にノズル清掃しないとシャワー洗浄水が出なくなるのと、出水までの時間がややもどかしいのが気になりますが、泡コート自体はとても秀逸でトイレ掃除に関する諍いがなくなった気がします。むしろ少し汚れが気になっても洗剤はすでに出ているのでブラシでさっと擦るだけのひと手間で落ちるならやっとこう、という気になります。無駄に洗剤で下水を汚している気がしなくもないですが、洗剤の消費ペースは微々たるものでブルーレットみたいな洗浄剤と比べてどうなんだろう?というレベル。むしろ泡立てて長時間晒すことで容量辺りの洗浄力を高めているんじゃないかなという感じも。

もうちょっと安くなって、出水が早くなればれば人に薦めたい家電の五指にランクインするでしょう。

・テレビの壁掛けに挑戦

引越を機に、ラブリコで突っ張り柱を立ててテレビの壁掛けを実践しました。下部に合体させたローボード含め材料費などそれなりにかかりましたが、なかなか満足感高く仕上げられたと思います。高めの位置にテレビを配置して、ハイバックの座椅子と組み合わせてストレートネックに優しい視聴環境になったかと思います。ただ遠近両用メガネだとスイートスポットを使いづらく、リビング専用眼鏡が欲しい気がしなくもないです。

先述のレーザー測距計が距離計測にも水平出しにも超活躍しました。

・HomePod/miniとApple Music

スマートスピーカーとしては割高でずっとスルーしていたHomePodですが、HomeKitエミュレーターであるHomeBridgeが超絶進化していたり、2台で空間オーディオに対応したり、Apple OneでApple Musicが割安に利用できるようになったりで、結局HomePod無印を2台(リビングでステレオペア)、miniを1台(自室モノラル)買ってしまいました。今年は引越して2F建ての戸建て住宅になったこともあり、屋内のどこかにいる家族とのハンズフリーなやりとりができるようインターホン的なもののニーズが高まったこともあります。ただGoogle Homeのブロードキャスト、Echoのアナウンスなどもあるし、HomePodが配備された部屋もまだ足りないので、完全には使い切れていない感じ。Echoのアナウンスを使うことが一番多い気がします。この3社のインターホン系機能の比較記事も書きたいと思っていてまだ宿題のままです。

ちなみに作業用BGMとしてよく聞くApple Musicプレイリストは「ピアノチル」です。そんな言葉を知らなかったんですが、たまたま誤認識でかかって以来気に入って利用しています(笑)。

各HomePodの記事にも書いたと思いますが、やはりイイネ/イラナイネがもう少し簡単につけられるといいなと思います。案の定最近は面倒くさくなってほとんどフィードバック入れなくなりました。

■業務機材編

・ビデオミキサー ATEM Mimi/Pro

今年のビジネスシーンに最も重宝されたのがBlackMagic DesignのATEM Mini / Proです。4系統のHDMIスイッチャー兼USBキャプチャ兼オーディオインターフェイス兼etc.な多機能製品です。既存のカテゴリに収まらず、「こういう機能が一緒になってたら便利だよね」って感じで組み合わされたソリューション製品だと思います。春頃私のアンテナに引っかかるも当時非常な入手難で一ヶ月くらい待ちました。そしてやっと手に入ったという頃、Proが発表。速攻で買い換えました。

リモートでUTやインタビューをする際、というか会場てやるテストをマルチカメラでリモート見学のクライアントに配信する際にこれ一度で色々なことが賄えて重宝しました。機材の貸し出しによる売上で購入費用も回収できた感じ。ProになってUSBストレージへの録画ができるようになったものの、PCへのUSB出力と排他なのが惜しい。それでも6in1マルチビューでモニタリングができるなど便利。フリーソフトのOBS Studioで実現できる部分も多いですが(むしろOBSの方が多機能ですが)、PCのスペックや負荷を気にせず専用ハードウェアで賄える手軽さや安定感も貴重です。PC込みのソリューションだと気軽に貸し出せないですしね。

最近は自宅でYoutube用動画もこれでミックス/録画しています。XLR入力がない不満は後述のF6を組み合わせます。

・ワイヤレスマイクシステム RODE Wireless GO

こちらもUT機材オブザイヤーを選ぶとしたらATEM Miniと甲乙付けがたい名機です。簡単、小型で高品質なワイヤレスマイクシステムです。送信機と受信機がペアになっていて、3.5mmマイク端子がついた機器になすぐに接続できます。またポケットだけでなくカメラのシューマウントなどにも取り付けできる自由度の高さがよく練られている感じ。そして音質も声に特化すれば非常に良好。距離をあけたり背を向けたりすると途切れがちだというレビューも多いですが、室内使用で困ったことはありません。

とある案件で2台欲しくなって買い足しましたが、同時使用しても混信もなく非常に使いでのある機材です。一緒に使うピンマイクLav Goがもう少し安かったらなと思い、代替品も含めいまだ思案中です。

・リニアPCMレコーダー ZOOM F6

こちらはまだ買って日が浅く使いこなせてないですが、原理的に音割れの心配がほぼない32bit float録音に対応した6chレコーダー兼オーディオI/F兼ヘッドホンアンプ的なデバイスです。失敗できない現場収録に有効かなと思い、キヨミズりました。普段はオーディオI/FとしてXLRのマイクをテレカン用にPCに入力するのに使っています。来年は動画コンテンツ作りをする可能性も高まってきているので、その時はこれでバッチリ収録したいと思います。

■来年の景気は回復してくれるといいな…

確定申告してみないと正確なところはわかりませんが、今年は税金対策的な意味での経費は使いすぎたかも知れません。必要に迫られて買った機材も多かったですが、それが回収できるほど売上が立たなかったというのが正直なところ。来年新型コロナが終息するかどうかはわかりませんが、私の主業務であるリサーチ業務もリモート最適化が進むなり適応をして、もう少し案件数が回復するといいなと思います。ていうかしてくれないとそろそろ蓄えが…

来年も素敵なガジェットが買えるよう、勉強と営業を頑張りたいと思います。

追記:2020年イマイチだったガジェット…

引っ越してネットワークがアパート付帯の200Mbpsの光回線から単独契約のフレッツ光1Gbps回線になりました。プロバイダも吟味したし、IPoEも再び使えるようになりました。そこで自宅内LANを10Gbpsすることも含め、ルーターやハブ、LANアダプタなどをマルチギガビットイーサ化したんですが、まーこれが不安定で…特にBUFFALOのルーターWXR-5950AX12とスイッチングハブLXW-10G2/2G4が定期的に通信途絶します。ルーターは放置しておけば数分で回復しますが、スイッチの方は頻度は低いものの一度断絶すると電源を抜き差しして手動再起動するまで復旧しません。BUFFALOは業界でもかなり格安で10Gbps機器、マルチギガビットイーサ機器をリリースしてくれていますが、ちょっとまだ充分な実用性を担保できていない感じ。速度自体は快適なので取り外したくもないし、他に手の届く代替品もないしどうしたものか、、というところ。来年は是非10Gbps/マルチギガビットイーサ製品のコモディティ化が進むといいなと。そしてAX12の安定ファームが出るといいなぁ…