仕事用マシンのリニューアル計画、最後のSSD、SAMSUNG 980PROが届いたので早速組み替えを実行しました。

パーツ選定の経緯はこちら。

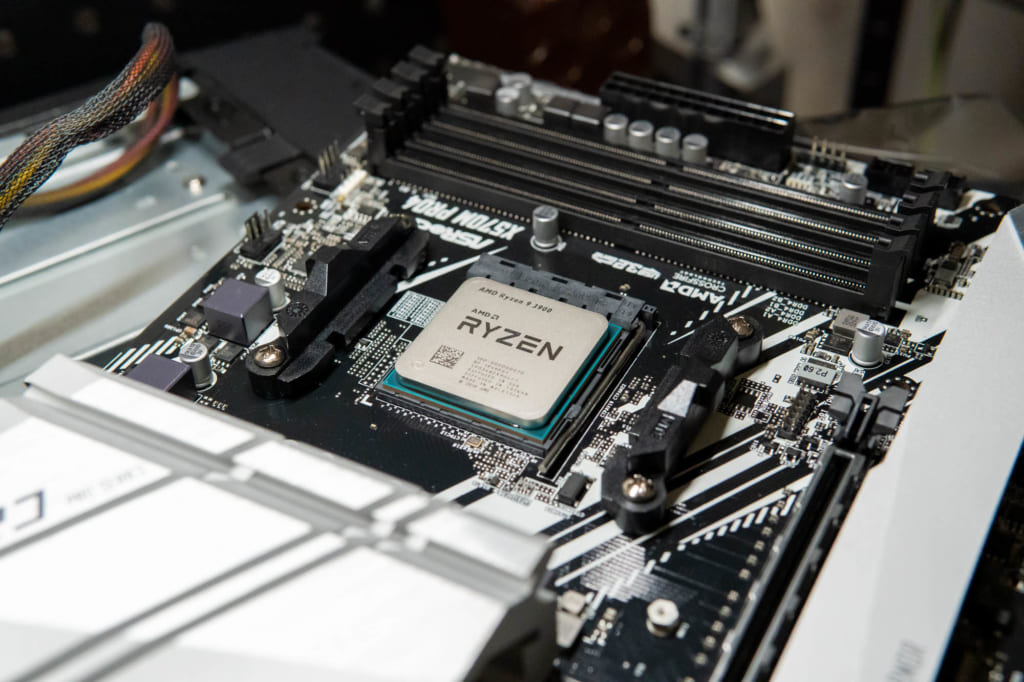

今回導入したパーツはRyzen 9-3900とここら辺になります。

継続使用のコンポーネントとしては、

グラボ:Nvidia GTX1080

SSD: SAMSUNG 970EVO他

電源700W

ケース:iiyama Miyabi

キーボード: Logicool CRAFT

マウス:Logicool G903

など。

■組立

ご本尊様が載ったところ いつも、マザーをケースにセットしてからCPUやメモリを載せるか、先にマザーに拡張カード以外をセットしたからケースに入れるか悩んでた気がしますが、今回はマニュアルにあった通り、CPU、クーラー、メモリをセットしてからケースに装着しました。クーラーがマザー裏のバックパネルで固定する方式だと当然ケース設置が後になりますが、今回の組み合わせはそれが不要で、マザーのCPUスロット両脇にある固定具にクーラーの金具を止めるのみのシンプルな作りでした。

クーラーとメモリを装着 ただクーラーを14cmの巨大なものにした為、microATXケースへの組み込みは難儀しました。ドライブトレイやケースファンを取り外したりして地味に一番苦労しました。下が実際に組み込んだ状態ですが、かなりギリギリ。ぶら下げ方のドライブベイには3.5インチHDDがついていましたが干渉するので断念。この機会にHDDを全廃することにしました。SSDが1TB/1TB/500GBと3機あるのでワーク領域も含めすべて半導体化で足りるでしょうと。

どうにか収まった… こちらはもう一度組み付け前の戻ってM.2 SSDです。メインスロットがGen4 x4対応の980EVO。公称7,000MB/sというベンチが楽しみ。下側の黒いヒートシンクに覆われたのが継続使用する970EVOです。既存のWindowsシステムドライブです。さらに上にもうひとつM.2スロットがありますがこちらはWi-Fi/Bluetooth専用となりストレージデバイスはつきません。有線LANで使うのでWi-Fiはいらないんですが、BuetoothはUSBドングルよりスッキリするかと思ってそれだけのために装着するか思案中。電波状況的にはよろしくなさげ。感度は落ちるかな?

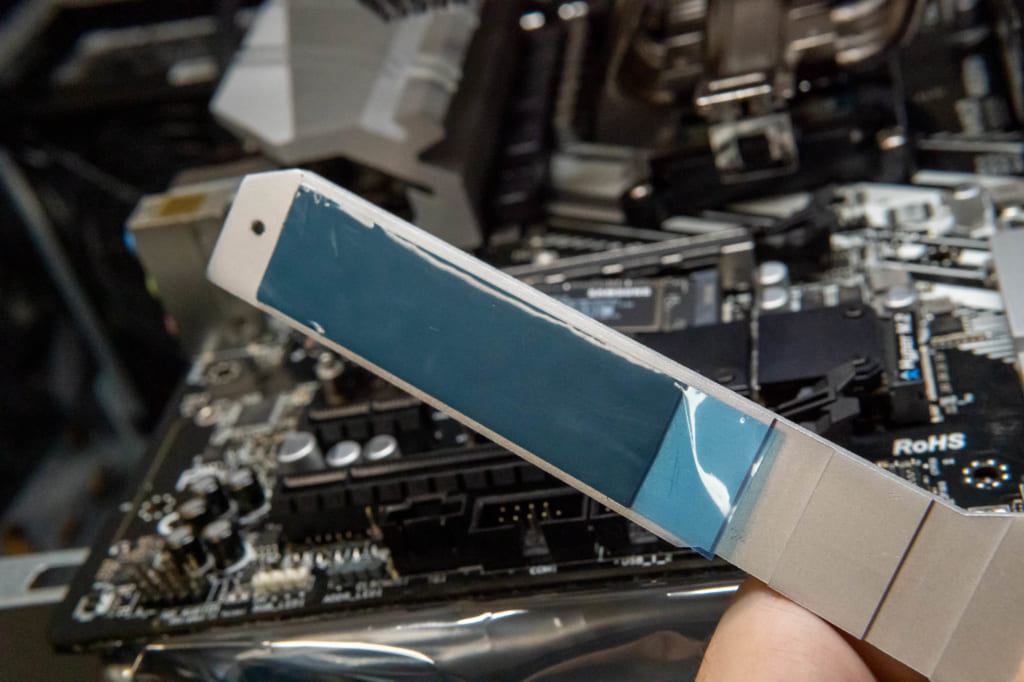

M.2 SSDを二機セット メインのM.2スロットはチップセットのヒートシンクがセットで上にかぶって上の写真右端のファンで冷却されます。あぶなかったので、ヒートシンク裏のM.2の位置にサーマルパッドがついているんですが、それに保護シートがついていました。たまたまひっくり返して気付いたんですが、危うくこのまま取り付けるところでした。

【罠】マザーのチップセット~M.2スロットのヒートシンクのサーマルパッドに保護シール てことで久しぶりのフルに近い自作PC組立は写真とったりSNS更新しながらでなんやかんや2時間近くかかった気がしますが無事完了。

■OSセットアップ~ライセンス認証

最初の課題は980PRO側にWindows 10のクリーンインストールをしつつ、970EVO上の既存OSからライセンスを上手いこと引き継いでほしいなーという点。Windows 10ではMSアカウントに紐付いてライセンス管理をすると聞きますが、はてさて。古い方のOS環境はXPかVista位からアップグレードを重ねてきた秘伝の(?)環境でもはや元となるライセンスキーも定かではないレベル。電話認証とかも面倒なのでなんかいい感じに引き継いでほしいものです。

で、余計なストレージは接続せず、980PRO(新品)、970EVO(旧環境入り)、そしてメディアクリエーションツールで作成したWindows10 2004版インストーラー入りのUSBフラッシュメモリの3ドライブだけのして電源ON!

初回はUEFI画面に入り損ねて970EVOのWindowsが起動してしまいました。IntelからAMDに環境がかわってるのにあっさり起動するのはそれはそれでスゴいですが今回はそれがゴールではないのでもう一度再起動して今度こそUSBメモリからブート。普通にクリーンインストールを980PRO上に実行。ハマったのはUEFIのブート指定でUSBメモリに固定してたので再起動後にもまたUSBになってしまった点と、さらにそれを抜いて980PROを第一位に指定したものの起動しなかった点。今は単にシステムドライブを指定するのではなく「Windows Boot Manager」を指定しないとなんですね。ただメニュー上で「Windows Boot Manager (SAMSUNG 970 EVO)」という表記になっていてあきらかに970EVOで起動する気満々でしばらく悩みました。結論をいうとそれを選んだ後、普通に水色の画面でどちらのシステムを選ぶか選択肢がでます。どちらのといってもどちらも「Windows」と書いてあり「ドライブ2」と「ドライブ4」だけ違ってどっちがどっちかわからない。エイヤでドライブ2を指定したら980PRO側のクリーンなWindows10が起動しました。

次に初期ユーザの設定でMSアカウントでログインすればヨサゲですが、経験上、MSアカウントでログインするとユーザフォルダのフォルダ名が勝手に生成されることがわかっていて、それは避けたいと。私はLinuxも含め長いことユーザフォルダをfurutaとしてきました。しかしここでMSアカウントログインをするとfurutにされてしまうのです。これを後から変えるのは地味に面倒くさい。そこで一旦ローカルアカウントを作ってから後でMSアカウントを紐付けます。ちなみに従来のWindows10ではどんだけMSアカウント推しなんだってくらい、ローカルアカウントの導線が隠蔽されてましたが、2004からなのか随分あっさりローカルアカウントが選べるようになりましたね。まぁ詳細な手順は省略しますが、ここでポイントなのはいきなり自分のMSアカウントをいれなかった点。user1とかってローカルアカウントを作成しました。しかしこの時点でライセンス認証が完了していたのです。MSアカウントを全く入れてないのでそちらかの同期ではなさげ。970EVOを挿してあったのが功を奏したのでしょうか?あるいはPCIeスロットの2.5Gbps NICのMACアドレスとかグラボなどのハードウェアIDがなんらか証明手段になってくれたのか。

ともあれこれで980PROにクリーンインストールをしつつ、ライセンスは引き継ぐことができました。ただ毎回水色の選択画面は出ます。GUIからでは最短で5秒までしか待ちを縮められません。CUIからなら0秒もできそうですが、まぁ一応5秒にしてなにかあれば970EVOの旧環境も呼びだせるように当面はしておこうと思います。

■ストレージ・ベンチマーク

とりあえず各種オンボードデバイスやグラボ、2.5Gbps NICも問題なく認識。一応付属DVDからドライバ類も導入。そんなところでいきなりCrystalDiskMark(Windowsストア版)でSSDの速度を計測。

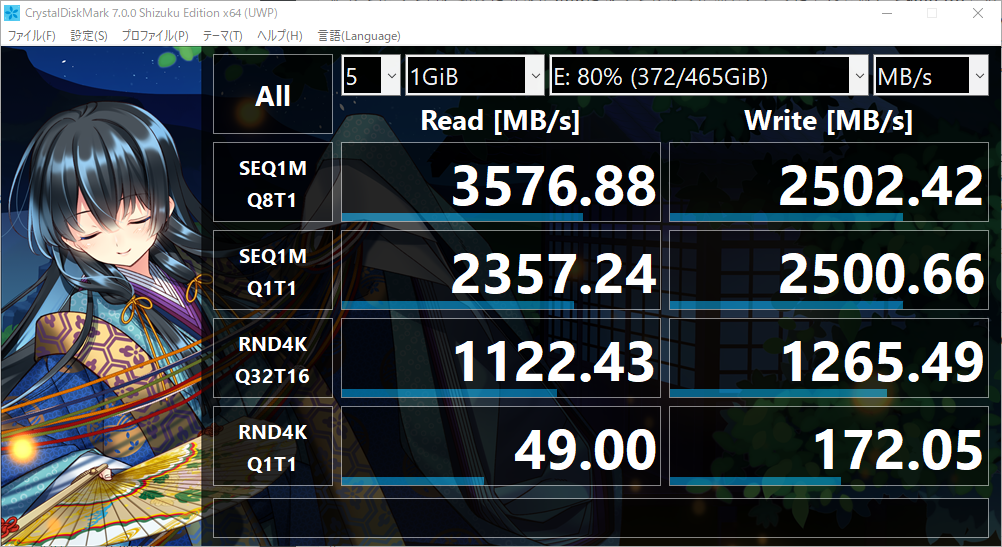

まずは970EVO。NVMeのGen3接続(M.2スロットはGen4だがSSD側がGen3)。同じSSDをGen2の古いマザーで使っていた頃はシーケンシャルリードが800MB/s台でした。

【参考】以前のGen2止まりのマザーでの970EVOのスコア それが新マザーでGen3のフル性能が出せるようになったことで3500MB/sと4倍以上の伸び!シーケンシャルライトも3倍。

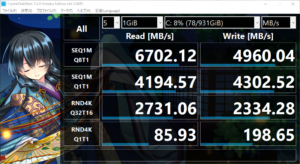

Gen3の旧SSDもマザーがGen4対応したことでフル性能が出るように そして本命のGen4スロット+Gen4 SSDの組み合わせです。しかも一般的なGen4 SSDが5,000MB/sくらいを公称にしているのに対し、このSAMSUNG 980PROは7,000MB/sと謳っています。さてさて、、

そしてGen4スロットにGen4 SSDの最強ペアだとこんな! おー、6,700MB/sなのでまずまず公称値に近い数字ですな。1秒に6GBも読み込めてもコピーする相手がない!まぁメモリ展開が速くなれば色々捗るでしょう。

実際、あれこれしていてもレスポンスが良いです。SSDのせいかCPUやチップセット、メモリのせいかはたまたクリーンインストールのお陰かわからないですが。OSの起動も速いです。再起動してもサクっと上がって来ますね。ログイン後のスタートアップアイテムを次々読みに行くことで重くなるような感じもない。Photoshop CC 2020の起動はホーム画面までで8秒12でした。地味に起動が長いTMPGEnc Video Mastering Works 7で11秒53。さすがに一瞬とはいかないですがだいぶ速くなった気がします。

まぁ4K動画を編集するような作業をしてないですが、このストレージ高速化だけでもひとまずアップグレードした甲斐があったと感じます。

■冷却面

UEFIの読みCPU温度が50度くらい。Windows起動後のアイドル状態で47-55度くらいを行ったり来たりしてる感じ。Lightroomで現像とかしてると67度くらいまでいき、1回電源が落ちましたorz(その時の温度はノーチェック)。Ryzenは落ちるより前にサーマルスロットリングでクロックダウンとかすると思うので、どちらかという前々から不調だった電源の問題かも知れません。そもそもタコ足配線だし。700Wで理屈的には足りてそうですが、そろそろ買い換えた方がいいのかなぁ…

記録によると今の電源は2016年に買ったものぽい。

■オマケ:USB 3.2 Gen2対応USB機器考

前PCでは(既にPCIeスロットが空いておらず、GTX1080をRTX系のUSB-C付きグラボに換装するくらいしか手がなく断念していたUSB 3.2のGen2(10Gbps)もマザーをリフレッシュしたことで適いました。X570 Pro4には背面にGen2対応USBポートがAとCのひとつずつ装備されています。せっかくなので活用したいところです。しかしよくよく調べてみると、まずハブはケーブル直付けのものが多く、デスクトップ機の背面から使いやすい手元にUSBポートを引き出す手段がなさそう。

次に、USB経由でファイルをコピーする機会がもっとも多いSDカードですが、現在最速のUHS-IIとかでもせいぜい312MB/s。5GbpsのGen1で全然足りちゃうレベルなんですね。ということでGen2のカードリーダーというものもほとんどない。α6600で撮った写真などをLightroomに読み込むのが高速化するといいなと思ってましたが、少なくともストレージ面では期待できなそう。ただRAWのデコードが速くなったのか、サムネイル一覧が出るまでのレスポンスは上がった気がします。

当面、Gen2が活躍するのは高速なSSDを使う時くらい。以前ATEM Mini Pro用に買ったSAMSUNGのGen2ドライブの読み出しくらいかな。