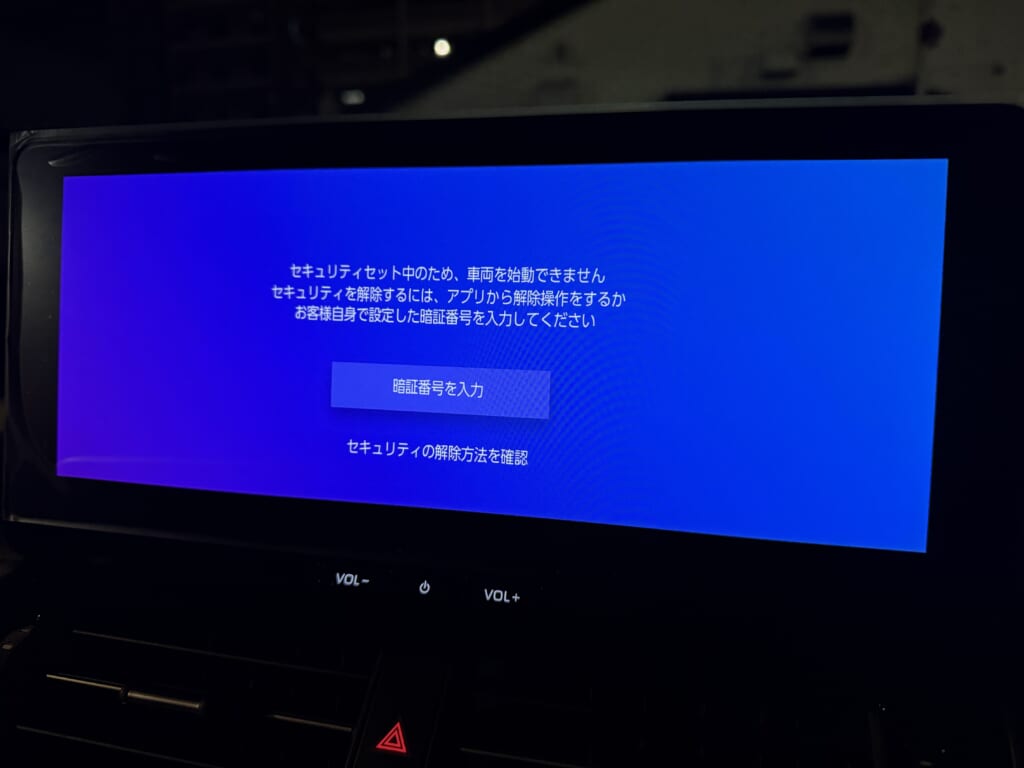

X1-Carbonで使用するビルドプレートの種類が増えて、IPA洗浄NGとか糊禁止とか注意事項が覚えきれなくなってきたので自分用にまとめてみます。特に最近PCやナイロンなど高温フィラメントにも手を出しつつあって、使い分けが重要になってきてるので。

間違いもあるかもなので参考程度に。

■まとめ観点

- 特徴メモ(使用感、テクスチャなど)

- 使用可能フィラメント(NGがあれば明記)

- 洗浄方法(NGがあれば明記)

- 糊(推奨される糊、NG)

- 上限温度

- 剥離タイミング(冷ましてから/熱いうち)

あたりかなと思います。特にNGでプレートをダメにしてしまうのを避けるのが主目的です(造形失敗よりも重大)。

スムーズPEIプレート

一時期メインで使っていたプレートです。底面が文字通りスムーズなので出荷品には重宝。ただ使い方や剥がし方を間違えるとダメージを受けやすく、買い換えるにも良いお値段なので、最近は必要最低限にしています。表面に跡が残るようだともう造型物にも影響してしまうレベルの劣化です。ただし600番のサンドペーパー で磨くとある程度は復活するようです。

- 対応フィラメント:ほぼ全て

- 洗浄方法:洗剤と水(アセトンNG)

- 糊:PLA以外では液体orスティック糊を使用。PC/PAはスティック糊

- 上限温度:120℃

- 剥離:冷ましてから(公式記載は「数分待って」)

常温プレート SuperTack

比較的低温でもしっかり定着するので、加温時間や電気代を節約できるという触れ込みの割と後発のプレートです。耐久性も高めでPLAやPETGなど一般的な用途の普段使いに便利。標準の常温プレートが置き換わったと思われます。ただいうほど「常温」ではない印象。加熱オフにこだわって使おうとすると定着せず、結局70℃くらいにした方が安定する感触。

- 対応フィラメント:TPUはNG、PLA SILKも非推奨

- 洗浄方法:汚れたら洗剤と水(アセトンNG)

- 糊:PLA以外では液体orスティック糊を使用。PC/PAはスティック糊

- 上限温度:120℃

- 剥離:スクレイパーでそっとはがす。くっつきすぎている時は50℃くらいに温める

BIQU CryoGrip Pro Glacier

水色が特徴のSuperTackに近い特性の社外プレート。同じ水色のCyroGrip Proシリーズには2種類、Frostbite(フロストバイト)とGlaicier(グレイシャー)があるので注意。自分はより使用フィラメントが多く、テクスチャーもスムーズ寄りのGlaicierのみ購入しています。エンプラまで対応するGlaicierとPLA/PETGにベストはFrostbiteという棲み分けのようです。

ただこれもSuperTuckと同様、そこまで万能、完璧じゃない印象。定着しない時はしない。結局ちょこちょこ温度を上げて使ってます。

- 対応フィラメント:ノズル300℃以下ならなんでも

- 洗浄方法:洗剤と水、またはアルコール

- 糊:不要

- 上限温度:記載無し

- 剥離:プレートを曲げてはがす。くっつきすぎている場合は少し冷ます

Bambu 3D効果転写プレート

表面の微細な凹凸を転写して底面に構造色でキラキラ模様を出すプレートです。面白いですが意外と難易度が高いというか実質PLA専用という感じ(公式にはTPUも対応らしい)。PETGはほぼ定着しないので注意が必要です。ASAは一応いけましたが、たぶん糊を使うと凹凸が埋まってしまって回復不能なダメージを負います。Bambu Studioのプレート選択ではスムーズPEIを指定します。

表面シートが劣化したら貼り替えも可能なんですが、なぜか個人的なお気に入りのカーボン柄はシートの販売がなくプレート付きで買うしかない。

- 対応フィラメント:PLA/TPUのみ

- 洗浄方法:油分が残っていると模様が綺麗に出ないので温水と洗剤でしっかり洗浄

- 糊:厳禁

- 上限温度:記載無し

- 剥離:プレートを曲げてはがす。くっつきすぎている場合は少し冷ます

Darkmoon G10 Garoliteプレート

ガラス繊維とエポキシ樹脂を主材料とするガロライトという材質を使ったプレート。3Dプリント用途以外で販売されている板を買って来て磁石で鉄製プレートに貼り付けて使うのが主でしたが、海外のDarkmoonという個人ブランド(?)がBambu互換形状のプレートとして販売していたので買ってみました。送料が結構高くて総額1万円超えでしたがキヨミズりました。

メリットはとにかく耐久性が高く、-CFフィラメントを使っても劣化しにくい。また糊を使わなくても定着が強く、反りやすいPA6ナイロンに向いてるとのことで買ってみた次第。ただこれらはG10 GaroliteについてChatGPTが言ってることで、Darkmoon公式としては以下の仕様を記載しています。この販売者としてはスムーズPEIの上位版という位置づけのようです。傷みやすい(かつ高い)スムーズPEIを置き換えてかつ長持ちするなら投資価値があるかなという判断で購入しました。まだ届いたばかりなので使用感はまた後日書きたいと思います。

- 対応フィラメント:PLA/PETG/PCTG/TPU/ABS/ASA(それ以外は非推奨)@公式(CharGPT/Gemini曰く、TPUはくっつきすぎて非推奨、PCは100℃超えの温度なので非推奨)

- 洗浄方法:普段はIPA、時々温水と中性洗剤

- 糊:記載無し(ChatGPT曰く厳禁。定着が弱い場合は、4~600番のペーパーで軽く研磨)

- 上限温度:記載なし(ChartGPT曰く100℃程度推奨)

- 剥離:記載なし(ChartGPT曰く完全に冷ましてからでないと劣化)

- Bambu Studioで「高温/スムースPEIプレート」を選択

ちなみにDarkmoonブランドでは他にSatin(サテン)プレートというのを出していて、こちらの方が「PLA/PETGからナイロン、ポリカーボネートまで」と幅広さを謳っています。ただしテクスチャーが粗めのようで見送りました。

エンジニアリングプレート(旧)

- 対応フィラメント:ABS/ASA/PETG/PA/PC/TPUなど

- 洗浄方法:油分が残っていると模様が綺麗に出ないので温水と洗剤でしっかり洗浄

- 糊:基本使用を推奨。液体かスティックかは使い分け。

- 上限温度:120℃

- 剥離:剥がす前に10分は冷ます。冷めると勝手に剥がれる。

エンジニアリングプレート(新)

上記エンジニアリングプレートがしばらく購入できず、今のがダメになったらどうしよう、、と思ってたんですが、今年頭くらいかしれっと発売されていました。以前は低温プレートと裏表だったんですが、新発売のものは両面エンジニアリングプレートで、耐久性が向上している模様。まだ買ってないですが、いずれ手を出すと思います。

Bambuから出ている全てのフィラメントに対応ということなので、「迷ったらこれにしとけ」感がある万能プレートです。ただし糊はどのフィラメントでも使用を推奨なので手間。

- 対応フィラメント:Bambu全フィラメントOK

- 洗浄方法:油分が残っていると模様が綺麗に出ないので温水と洗剤でしっかり洗浄

- 糊:基本使用を推奨。液体かスティックかは使い分け。

- 上限温度:不明

- 剥離:スクレイパー。がっちり付きすぎている時はアルコールを隙間に流し込む。

■ほぼ使っていないもの

低温プレート

エンジニアリングプレートの裏面。SuperTuckもあるし今は基本使ってないです。

テクスチャードPEIプレート

たしか標準で付属してきたもの。テクスチャーが大きすぎて好きではないので基本使ってないです。定着力も耐久性も高いは良いので初心者向けではあります。

■まとめ

G10 Garoliteプレートが届いたので、これから評価していきたいと思いますが、基本はこんな使い分けかなと思っています。

- PLA/PETG: SuperTackかGlaicier

- ASA/ASA-CF/PA6-CF: G10

- TPU: G10かスムーズPEI

Darkmoonを信じるならPLA/PETG/TPUもG10でいいかもですが、お高いので温存していきたいなという感じ。使ってみたい前々平気そうならG10をゴリゴリ活用していくかも知れません。あと、耐熱温度が高い一方、SuperTackでも割と反りやすいPolymaker HT PLAに最適なものも探したくて、これもG10に期待してみようかな。

あと次にBambu公式で買い物するついでかセールの時に新エンジニアリングプレートは買うかも。スティック糊や液体糊は仕上がりが気になるのでスプレー糊(ケープ)前提で消耗品として使いつぶす用に。