パナソニック 10.0kg ドラム式洗濯乾燥機【左開き】クリスタルホワイトPanasonic エコナビ ナノイー 温水泡洗浄 NA-VX9600L-W

パナソニック 10.0kg ドラム式洗濯機【左開き】ノーブルシャンパンPanasonic Cuble キューブル エコナビ 温水泡洗浄 NA-VS1000L-N

東芝 衣類乾燥機 ED-60C(W) 乾燥容量6kg ピュアホワイト

TOSHIBA ドライヤースタンド DS-72(WU)

我が家は重度の花粉症患者とペットがいるので、洗濯量が多くまた外干し厳禁で、洗濯機と乾燥機の稼働率がかなり高い。思い切って節電性能が高く、日々の手間や時間も減らせそうな最新型に投資してみることにしました。

当初、「乾燥しながら次の洗濯も並行して回せないのは論外」という同居人の主張で、乾燥機能のない全自動洗濯機を考えていました。実際今のSANYOのも縦型の洗乾一体モデルですが乾燥機能はまったく使っておらず、東芝のED-60Cが乾燥担当です。ということで、無駄に乾燥機能にお金を払わない方向でPanasonicのデザイン志向CubleシリーズのVS1000が候補になりました。乾燥機能はいらないという一方、温水洗浄機能は欲しいと言うんですが、そもそもどちらもヒーターという共通部品を使うのでだいたいセットなんですよね。そんななかでほぼ唯一の選択肢がCubleの乾燥機能非搭載モデルのVS1000だったわけです。デザインもスッキリしてるしほぼ決まりか?ってとこでしたが、レビューなどを見ていくうちに、最近のヒートポンプ式の乾燥機能は速いし節電だし縮みにくいしいいことづくめらしいということがわかり、同居人も心変わり。結局、Panasonicのフラッグシップモデル、VX9600に投資してみることに。

主な特徴は、

- ヒートポンプ式の乾燥機能

- 泡洗浄

- 温水洗浄

- 自動クリーニング機能

- フルグラフィックカラー液晶の操作パネル

- NFCスマフォの連動

など。ヒートポンプ乾燥は、従来の乾燥機がとにかく高温の熱風で乾かそうとしてたのに対し、除湿機能をつけて庫内を除湿することでより低い温度で乾かせるようにしたもののようです。詳細は1つ前のVX9500の記事ですがこちらが詳しいです。ベタ誉めすぎてカタログみたい。

特に冬場に水温が低くて洗剤が溶けないのは問題視されていたらしく、温水洗浄がキラー機能になったっぽいです。ヒートポンプと温水(ミストとかは除く)でほぼPanaか東芝に絞れた感じ。自動クリーニングも最近のドラムでは重視されてるぽいですね。

というか今は洗1回の電気代って2円とかなんですね。乾燥が昔の機種で70円とか。今だと半分の30円代とかで、上記の記事によると洗濯と乾燥あわせても少し前のモデルでの洗濯のみの電気代より安い場合すらあるとか、、、上記乾燥の我が家にはうってつけかなと。

で、VX9600に決めてからが一苦労。在庫がない。ヨドバシで3月下旬、ビックでも2週間以上との表示。価格.com系のお店にはあるんだけど、古い洗濯機のリサイクル回収が同時でなかったり、万一設置できなかった時のキャンセルが不可だったりいろいろ制約が。EDION Akibaだと三日ぐらいで入りそうだったけど5万くらい高かったり(あそこもう日本人相手にする気ないのかしら)。で、Joshinのオンラインが比較的安くて納期も短そうだったんだけど、やっぱりはっきりした納期がわからないと不安と同居人がいうので、ダメもとで板橋の店舗に電話してみたらなんとオンライン同価で在庫あり即日出荷OKで、旧機種引き取りも同時で、とパーフェクトな条件を提示。当日現金払いなら電話だけで手配も完結するとのこと(クレカだと来店必須)。速攻で申し込んで翌日に届きました。ありがたや。

■乾燥機ラックと干渉して設置できない!?

個人的事情であまり役立つ情報でないので簡単に個人メモ。興味無い人は読み飛ばしてください。

配送員の人が来て入れてみると、大きめの洗濯パン(旧規格?)の内側にあった乾燥機スタンドの脚がわずかに干渉して入らない、というトラブル発生。洗濯パンのサイズは測って確認したけどそっちは未確認だった。というか注文後に気付いて不安ではあった。VXの全幅は60cmに対し、スタンドの脚同士の内径は59cmのみ。背面が細くなってる形状だからなんとかなるかなとも思ったんだけどダメ。VXを少し前に置く配置だとパンの奥行きが足りない。とりあえず一旦乾燥機とスタンドをはずしてVXを設置。しばらく乾燥機はトランクルームにでもしまって、VXの乾燥機能だけでやってけるか頑張ってみますわ、ってことで配送員の人には返ってもらった。

で、一息ついてググってみると、東芝から幅調節機構がついたスタンドDS-72が発売されていることが発覚。スタンドと乾燥機はネジで固定するため、汎用品は難しいだろうなと諦めかけてただけに朗報。さがすと有楽町ビックに在庫があったのでその日のうちに買いに走りました(オンライン在庫や取り置き依頼ができる店は本当にありがたいですな)。

そこからまた苦労続き。一人では洗濯パンから洗濯機が出せなかった…。仕方ないので洗濯機を一杯まで手前に出して、組み立ててたスタンドを上から差し込むような形でトライ。写真の足元の横棒はリアの最下部につけることも可能でどうにかこうにか設置に2時間ほど格闘。乾燥機をのせてみたら今度はアースのネジが回せなくてオフセットドライバーでせこせこ回したりとか。でもまぁ苦労の甲斐あって、乾燥機の揺れも格段に抑えられて静かになった感じ。前のスタンドは無理矢理設置するので補強パーツが外れてたり錆びてたりでかなりテキトーな設置状態だったらしく(σ(^^)が来る前からであって、σ(^^)のせいじゃないんだからねっ!)。

■ファーストインプレ

で、ここまで書いてなんですが、基本σ(^^)は洗濯ノータッチなんです。家事嫌いとかではなく同居人の洗濯や洗剤へのこだわりが強すぎてテキトーになると怒られるからノータッチなんですわ。他の家事はなるべく頑張ってます。なので、動作の様子と同居人の評

価の又聞きでしかないですが、、、

まず音が静かです。静かというかカッコイイ。新幹線が加速するようなフィーーーンって音がします。ハイテク感があってたまらないですw。以前、横浜でひとり暮らしの頃に静音性で定評のある東芝のDDモーター搭載のドラム機を使っててその静かさに驚きましたが、あれはモーター音以外に水と洗濯物がビターンビターンと落ちる音は結構してた気がします(洗い中)。VXはそういう音もあんましないですね。それだけ使う水が少ないということ?密閉度が高いのかしら。脱水時の回転音は他の部屋からでもそれなりに聞こえますが、安定して回転していてるだけで振動をあまり感じない音なので気になりにくい感じがします。最初の洗濯機ですすぎ中の脱水で結構ガタガタいってましたが、同じセッションで「脱水」フェーズでは静かでしたし、スタンドと一緒に制震マットを設置して移行は再現しないようです。総じて充分に静かだと思います。

洗濯の出来は今はまだあらゆるコースを試して最適な方法を模索しているそうなので保留。乾燥はかなり速いという実感はあるみたい。ただ何回か乾燥むらがあったらしく(全体に生乾きって感じではなく袖だけ濡れてた的な)。温水の甲斐はあるらしく、いままで酸素系漂白剤を使わないと匂いが残ってたタオルとかはマシになってるとのこと。ただ価格.comのレビューにもあったゴム臭が若干あるらしく、こっちは使ってるうちに解消するとマニュアルにあるらしいので様子見。また乾燥のしわ(になりにくさ)も期待してたんですが、やはり最後まで乾燥を完走したものをしわが結構出るので、途中で出して部屋干しかなぁ、と言っています。

あと、乾燥フィルターを毎回掃除することになってるんですが、実際かなりほこりがビッシリつきます。完全に乾いているし固まってるのでそんなに苦ではないですが、慣れてくると忘れそう。というか逆に今までの乾燥機ではこれだけのゴミ、どこに行ってたんだ?と思うと、必ずしも悪いことではないのかも?乾燥をした時のみ毎回、ということなので、普通の糸くずフィルターとも違う気がします。その他、排水フィルターが週1くらいでの掃除が求められています。

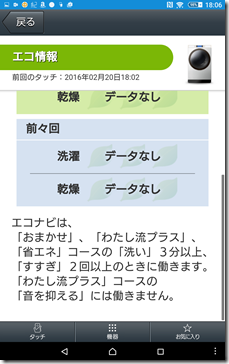

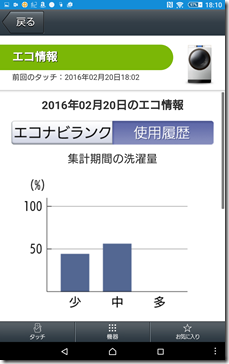

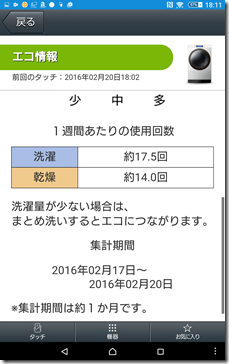

ガジェット好きに刺さる機能として、Androidアプリでコース設定したり、節電ログを取得したりといったことができますが、どうも特定のコースしか対象にならないらしく、「データなし」ばっか並んでつまらないですね。

「エコナビランク」はデータなしばっか。

「使用履歴」も見方がよくわからない情報ばかり。1週間も使ってない状態で、なんか異常に多い回数が記録されてる??

普通に電力量(kWh)や電気代をローデータとして見せて欲しいなと。

てなわけで、私自身は直接タッチしないし、出来についてもあまり感度が高くないのでアレですが、いまんとことりあえず全部入りの良いモノを買ったわ、という満足感だけはあります。特に駆動音のカッコ良さでw。真価は同居人の検証と月末の電気代待ちですね。