先月Surface Go を買ったばかりですが、結局年があけて1月14日、Surface Pro Xを発売日買いしてしまいました…

Surface Goの日本語キーボード配列がかなり特殊 でどうにもしっくりこなかったのが主な理由です。特にスペースバーが長めで無変換キーの位置が不自然なところに来るのが辛い。親指を意識して深く曲げないと届かず、無変換のつもりでスペースキーの左端を叩いてしまうばかりでした。あとやはりPentiumはクロック制御が雑なのか、バッテリーで省電力優先モードだとクソモッサリになるのが難。給電していると全然平気なんですが。どちらも店頭仕様では気づき辛いトラップですね。

■Surface Pro Xの特徴と注意点

で、北米の遅れること2ヶ月(位だっけ?)、ようやく日本でもWindows7のサポート切れと同時に発売になったSurface Pro X。特徴は、スマホ/タブレットに近いARMベースのMicrosoft SQ1という独自プロセッサを搭載している点。CPUがIntelのCore/Pentium/Celeron/AtomやAMDなどのどれでもない特殊なPC ということになります。その結果として、色々な意味でスマホやタブレットに近いハードウェアになっています。

スリープ中でも通信可能(対応アプリのみ)

省電力、低発熱

SIMフリーのギガビットLTE内蔵

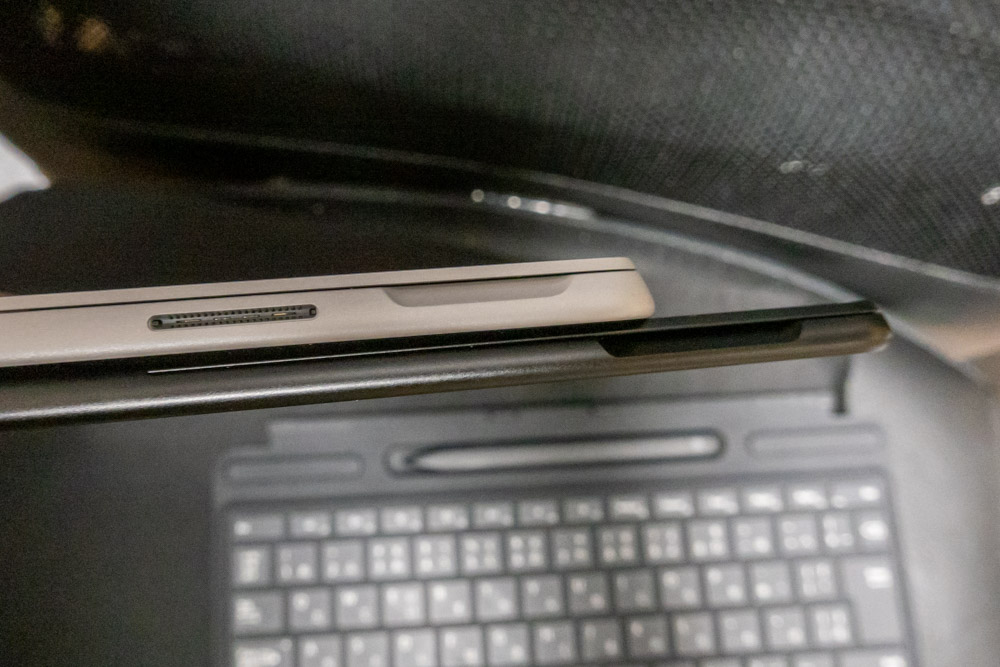

イメージ的にはiPad Pro 12.9′ 2018に迫るハンディさです。スペック上はちょっとだけ厚いんですが手に持った感じではほぼわかりません。むしろキックスタンドを内蔵していると考えれば同等。重さはさすがにやや差が開きますが、キーボードとペンを合体させても1kg前後です。

iPad Pro 12.9′ 2018(左)とほぼ同じフットプリント 厚みも体感ではほぼ同じ Surface Go(上)との比較 さてここまで聞くと最新Surface Proとして理想的に聞こえますが、ちょっとだけ制限があります。一般的なIntel/AMDのx86 CPUではないのでソフトに互換性がありません。Windowsにはいわゆる32bitとか64bitとかありますが

32bit x86用ソフトはエミュレーションで動く(少し遅くなる)

64bitソフトは動かない ARM向けに作られたソフトがもっとも高速に動くがまだ少ない

という制限があります。普通にWindows10だから今までのソフトが全部使えるやろ、とか思っているとハマります。実際どれくらい困るかというと、普段どんなソフトを使っているか次第なんですが、一部の性能が要求されるソフトは64bitオンリーなものがぼちぼちあります。例えばPhotoshop CCやIllustrator CCは2019、2020は64bit専用です。動画編集ソフトのTMPGEncシリーズも何年か前から64bitのみとなっています。またゲームや3DソフトでOpenGLというライブラリを使っているものはアウト 。これは具体的にどれくらい実害があるか不明です。たぶん紙芝居ゲーとかはDirectXを使っていてほぼイケるんじゃないかと思ってるんですが、これから追々検証です。

逆にいうとそれ以外の一般的なブラウザや事務ソフトなどは32bit/64bit両対応だったり32bitのみだったりするので動くことは動きます。なんの根拠もない肌感覚でいえばゲーム以外では9割方いける気がします。ただし32bitソフトもエミュレーション実行になるのでSQ1の性能がフルで出るのではありません。実際32bitとARM版があるFireFoxなんかでベンチマークすると結構差があるようです。

またハードウェアに密接に絡むドライバーやセキュリティソフトも互換性の問題が出やすいようです。実害としてはこちらの方が重大かも知れません。ウチでもCanonのレーザープリンターの1台がセットアップできないでいます。

32bit/64bit/ARMの作り分けはゼロからやり直すというレベルではないはずなので、追々ARM機のシェアが広がっていけばベンダー側ももうひと手間かけてARM版もリリースしとくか、という判断になっていくのではないでしょうか。その意味でMicrosoft自身がARM機を出した意義は大きいと思います。

とまぁそんな制限があるので、現時点では単に軽くて薄くてバッテリーがめっちゃー保つ2-in-1ノートと思って買うと足元をすくわれるかも知れません。一方で、Officeとメーラー、Webブラウザが使えればOKという人には有力な選択肢になると思います(ちょっと高いけど)。

■ラインナップと価格

モデルは8GB/256GBとしました。64bitアプリで高負荷な作業ができるわけでもないので、メモリは16GBあっても仕方ないかなと。個人的にはそういう時はXPS15 9575(16GB/1TB)があるので使い分けで。近い将来PhotoshopなんかもARMネイティブ版が使えるようになって、なんでもこれ一台でって人は16GBもアリかもですね。優秀なタブレットでもありますし。ストレージも128GBあればそう困らないかもと思って一旦は店員さんにそう伝えたんですが、1万円ちょいの差額なら喉元過ぎれば忘れるレベルだしなと思って128GB出してきたところで「やっぱり256GBにします!」とギリギリで翻意しました。正確な数字を覚えてないですが店頭デモ機が128GBモデルで半分近くOSなどで占有されてたような気がします。ちなみにPro Xはキックスタンドの内側にM.2スロットがあって簡単にSSDが換装できそうです。ただし現時点であまり流通していないサイズなので将来メーカー保証が切れた頃に対応モデルが出回る頃にその気になれば替えられる、くらいの意識の方がよさそう。

Surfaceは例によって個人向けはWindows 10 HomeにOffice 2019永年ライセンス版を抱き合わせのみ。ホントこれ勘弁してほしいです。Office365ユーザなのでOfficeはそっちの5台分のライセンスから入れればいいので不要。差額でむしろWindows 10 Proにしてくれた方が良い。つまり法人向けモデルになるんですが、個人(事業主)向けに売ってくれるところを探すのも大変そうだったので諦めました。そして常に最新版を使いたい派なので付属のOffice 2019のシリアルナンバーは使わずに365から入れているという…

そんなこんなで米国で$999だったはずのローエンドモデルが日本では14万2,780円(税込み)256GBモデルにペン付きキーボードと延長保証を入れたらほぼ20万です。まさにエグゼクティブ向けモデルですね(価格的な意味でも、ネットとOfficeとメールが使えりゃいい職能向けという意味でも)。正直モノ好きでなければオススメしづらいです。Armって何?って人にはSurface Pro 7かLTE付きProを薦めるかな。

■ハードウェア周りレビュー

とまぁ、SKUと価格には不満ありですが、とにかくWindowsタブレットとは思えない薄さがスマートで未来ガジェットあります。ただ両面ツルッツルで700g以上あるので裸で持ち歩くのはちょっとドキドキ。背面にストラップとかリングとか付けたいかも。もしくは摩擦係数高そうなステッカーを貼るか。キーボードを装着すれば片側はアルカンターラである程度はグリップするかな。ペンの収納部分も膨らんでるのでそちら側を持てば少しマシ。

液晶は充分綺麗だし、なんといっても短辺が1920ピクセルというのがスゴい。つまり縦持ちにしてもフルHD動画がドットバイドットで再生できる ってことですね。

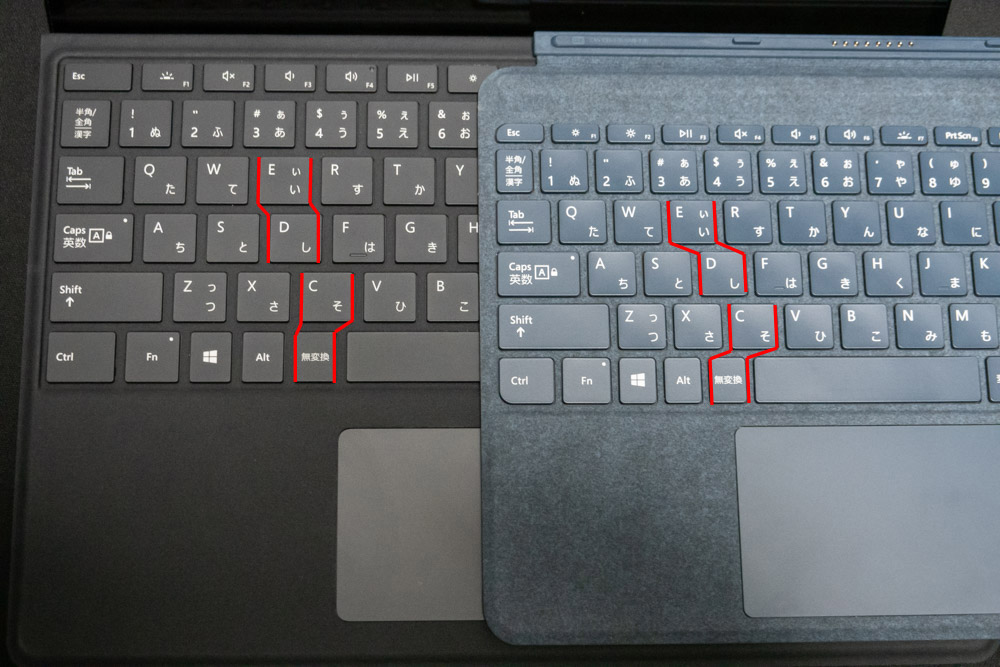

購入の決め手になったキーボードですが、山口さんの記事に倣って補助線を入れてみました。まずEとDのオフセット(ズレ)を比べると、Surface Pro X(左)の方はキーとキーの隙間分くらいのズレ方になっています。これが普通のキーボード配置なわけです。一方Surface Go(右)の方はキートップの半分くらいズレてます。むしろこれで帳尻があうのが不思議なくらいの違いです。

そして個人的により違和感があったのがスペースの左にある「無変換」キーです。Pro XではCの真下といってもいいくらいの位置関係なのに対し、Goではかなり左にずれてXとCの間くらいになっています。なので「無変換」のつもりがスペースを叩いてしまうことが頻繁にありフラストレーションだったわけです。

Surface Pro X(左)とSurface Go(右)のキーボード配置比較 またタイプカバー特有のたわみについてもPro X用の方がしっかりしている印象です。小さい方がたわみにくいイメージですが、むしろGoの方が軽くタイプするだけでもたわみが気になります。Pro Xの方はペン収納部の幅が立てた時には良い補強になってるのかも知れません。

バッテリーの保ちはまだなんともですが、とりあえずカフェでLTEつないでセットアップしたりこの記事を書いたりで2時間強使って7割くらい残ってる感じ。全然減らないな!って驚愕するほどでもないですが、バッテリー容量が少ないであろう割には粘ってるなという感じですかね。またスリープからの復帰も速い。Surface Goはかなりもたついたり、顔認証失敗したり、デスクトップ表示直後はまだLTEがつながってなかったり、そんな状態でアプリ起動すると「応答なし」が短時間起きたりして、なんだかんだで「さっと開いてすぐ使う」という感じがしなかったですが、Pro XはかなりiPadに近い感覚ですぐ使える印象。

USB Type-Cポートが2つあるのも良い。PD通電対応ハブをもってなくても充電しながらUSB機器が使えます。充電はSurface専用コネクタの方が速いんでしょうけど、せっかくの軽量モデルなので一緒に持ち歩く荷物も減らしたい。なのでUSB PD充電運用でいく予定。

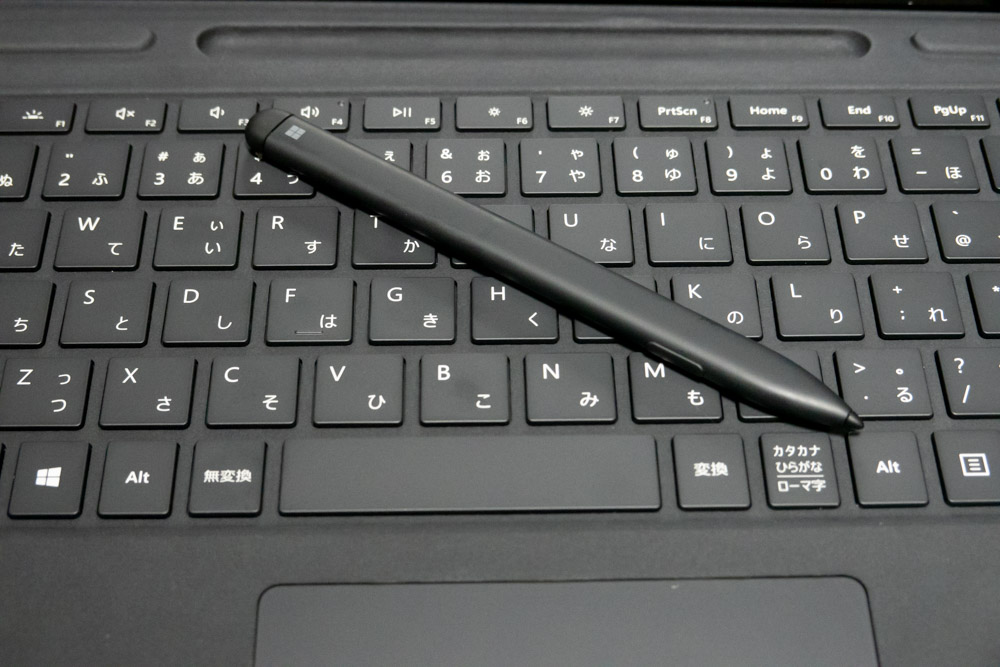

ペンは「Apple Pencil2に匹敵」と前情報がありましたが確かに遜色ない気がします。まぁソフト次第ですが。ただ薄型というか楕円形状なので持ちやすさは劣ります。純正ペンは持ち歩き用と割りきって、もう一本互換性のある持ちやすいペンを持っておきたい。

薄型のSurface Pen キーボードの折り込み部分にペンが収納可能で、この状態で充電もされる。キーボードを折り返している時は写真のように剥き出しだけど、一応勝手に落ちないくらいのマグネット磁力はありそう?

■互換性メモ

ざっとセットアップした中で上手く動かなかったり苦戦したところをメモ。使用感は追々使い込んで追記していきます。

文字入力系

なぜかMicrosoftのCtrl2Capsをインストールしたり、そこら辺に落ちてる.regファイルを導入してても反映されず。ただ自分でregedit.exeを開いてその.regファイルの通り手打ちしてやったら反映しました。

ATOK Passportは既報通りArm版アプリには文字入力できないようで、FireFoxとかダメです。アプリ毎にIMが切り替わる設定にして、ArmアプリにはMS-IMEを使うようにするしかなさそうです。幸い個人的に必須なキーカスタマイズはできました(無変換でかなOFF、変換でONなど)。これで最低限のキーボード環境は整いました。

その過程でAutoHotKeyも試したんですが起動せず(タスクトレイにアイコンが出ない)、ブラウザでヘルプが開くばかりでした。

Adobe CC

Photoshop、Illustrator、Acrobatなどはやや古い2018が自動でインストールされました。まだ実際の作業はしてないですが巷の評判をみるとやや重いようです。たぶんこのマシンではブログ用に簡単な写真加工をするくらいなのでいっそPhotoshop Elementsでも久しぶりに買おうかと思ったんですが、どうもこちらも既に64bit専用 ぽいですね。

ただLightroomについてはWeb(クラウド)版が使えるので文字入れなどをしないで単に画質調整だけならそちらで足りそう。ただざっと使った限りリサイズの方法がわからず。

Microsoft Office

Microsoft謹製ですがARM版は提供されておらず32bit版を使うことになります。まずはMSからお手本をみせろや!といいたいところですが、マクロの互換性とかもあって難しいようです(同じ理由で64bit版もあまり使われてない気がする)。

ブラウザ、メーラーなど

Chrome(32bit版)、FireFox(ARM版)、Thunderbird(32bit)、FileZilla(32bit)で使えています。ChromeはGPUレンダリングをOFFにしないとマウスカーソルが見えなくなる現象が発生しました。

追記 :OFFでも再発しました。逆にONに戻して再起動したら治った。再起動が効いてるだけかも?

FireFoxは前述の通りATOKが使えなかったです。32bit版に入れ直すかMS-IMEで我慢するか思案中。Thunderbirdははじめてメールボックス形式をmboxからMailDirにしてセットアップしてみました。そのせいか最近遅くてイライラしていたGmailの読み込みが非常に快適になった気がします。1メール1ファイルで管理されるのでストレージ的には無駄が多いかもですが、体感は上々です。256GBモデルにして良かったかも。

これを書いている2020年1月15日はChromeエンジン版のEdgeがリリースされる予定ですがARM版はどうなるんでしょうね。出たとしてもx86向けのアドオンが使えないとなると厳しいかな?そもそもアドオンって32bit/64bitとかバイナリ的な区別あるんでしたっけ?JavaScript的なものなら区別なし?

チャットツール

SlackはMicrosoft Storeからインストール。Chatworkは公式から32bit版を入れればOKでした。

Visual Studio Code

32bit版で使えてます。ただSetting Syncで他の環境からアドオンを同期した時、ログに64bitとか出てた気がするけど大丈夫かな?今のところ目に見えた不具合はなさげ。

プリンタードライバ(問題あり)

EPSON、Canon共にARM版ドライバは提供無し。EPSONのPX-M885F、PX-S05B、CanonのLBP612cはOSのプリンタの追加からセットアップはできたものの、ドライバーはMicrosoft IPP Class DriverとなっておりM885F、S05Bはテスト印刷OK。612cはエラーでNG。Canon LBP6240はセットアップすらできませんでした。純正ドライバーのインストーラーからやってもダメ。

ということで現状我が家ではCanonは全滅、EPSONはとりあえずテスト印刷はできてる、というレベルです。すべてネットワーク経由のみ試しており、USBは不明です。

(事務的な意味での)エグゼクティブモデルとしてはここ(印刷)は一番クリティカルなところかも知れません。各メーカーには正式対応を頑張ってほしいものです。

というワケで、現時点では制約もありますがが、今後各ソフトベンダーがARMネイティブ版を出す度に真の実力が開放されていく成長シロがあると思うとちょっとワクワクする機種だと思います。

■注意喚起:キーボードを配列を店員に間違えられた話

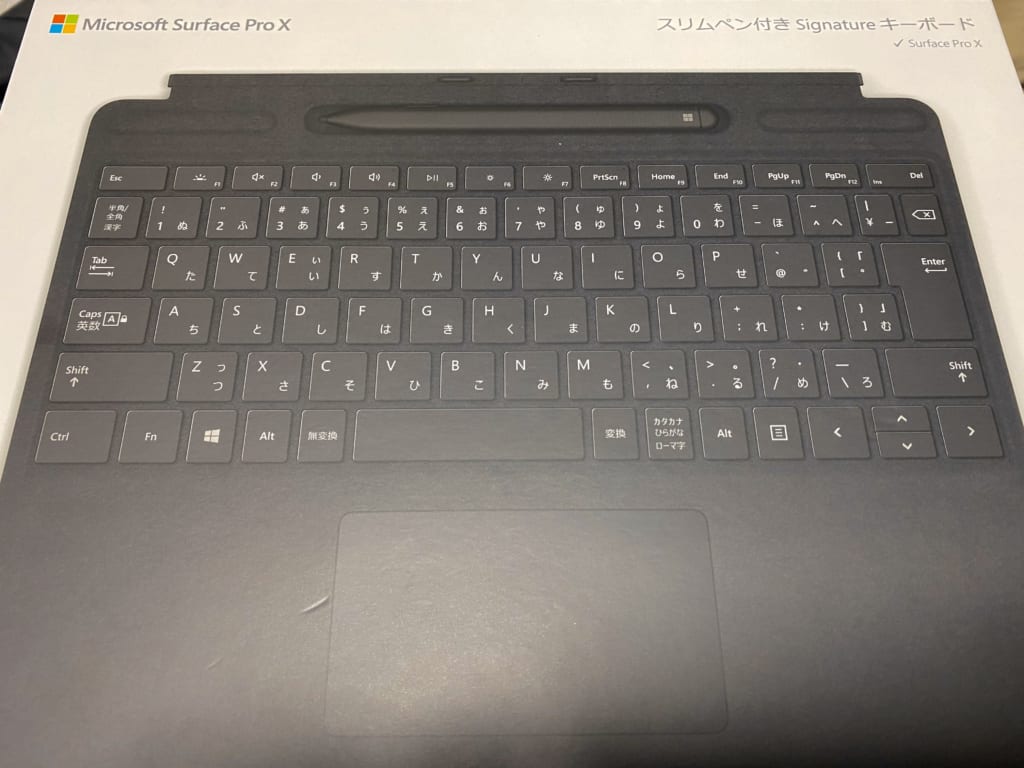

今回、ヨドバシで購入した際、スリムペン付きSignatureキーボードを日本語配列でと指定しました。レジ奥から製品をもってきて「御確認ください。8GBの256GBモデルです。」と外箱指差しで言われたので確認後、ついでに「キーボードも大丈夫ですよね?」と聞き返しました。すると店員さんも一瞬虚を突かれたような反応をした後「日本語ですね」と下の写真のようなパッケージ表面の写真を指さして言いました。その場はそれで納得して帰宅。

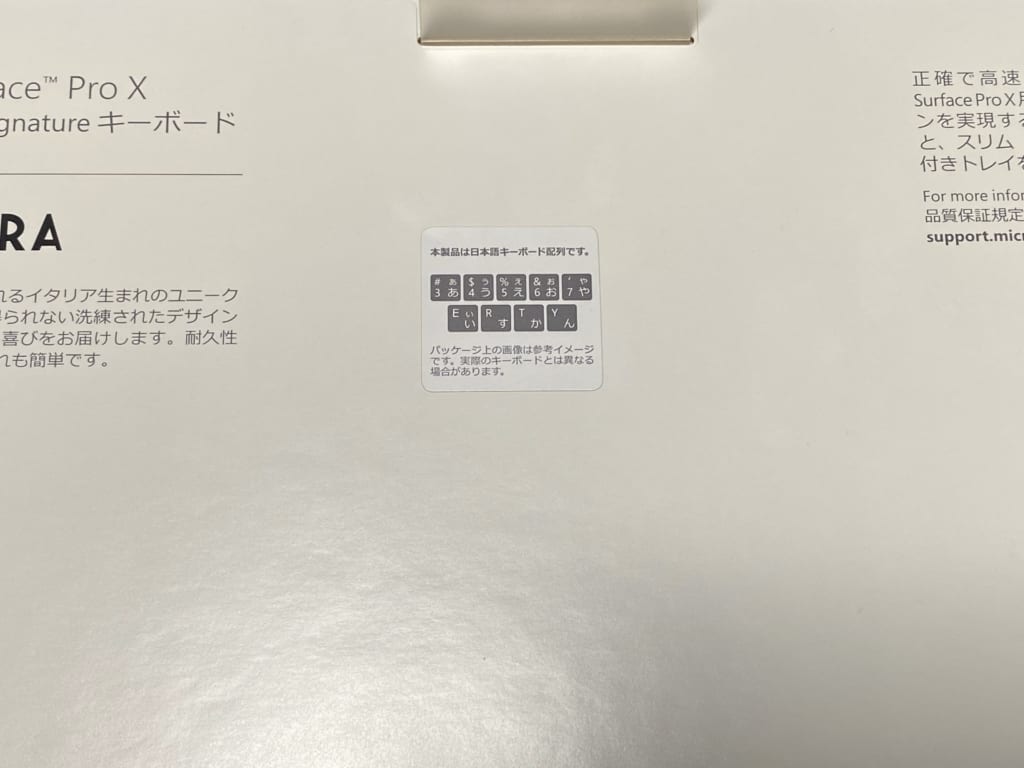

表面の写真は中身の日本語/英語に関わらず日本語キーボードの写真 が、なんと英語配列でしたorz。外装フィルムを破った瞬間にこちらのシールが目に入りました。これは交換後の日本語版の写真ですが「本製品は日本語キーボード配列です」「パッケージ上の画像は参考イメージです。実際のキーボードとは異なる場合があります。」と書いてあります。これが「英語キーボード配列」を示していたので、それ以上箱を空けるのは止め、初日はキーボード無しでセットアップを行いました。こういう時、本体とキーボードが別商品だったのは救いです。

背面に日本語配列か英語配列かが小さくシールで貼られている もちろん翌日ヨドバシに行ってすんなり交換してもらえました。初日の店員さんも顔をみて寄ってきて開口一番謝られたので、あの後自分でも調べて「あっちゃー!」と思ってたのかも知れませんw。そういえばAppleのiPad用キーボードも似たようなことあって、あっちは全世界共通で英語キーボードの写真でシールだけで分別してるっぽかったです。

ともあれ、購入時は念のため裏面も確認してみるのが吉でしょう。ちなみに品番では日本語がQSW-00019、英語がQSW-00021 です。