増車準備シリーズ。

もし3台目が来たら自宅敷地内の駐車場には駐められないので、別で駐車場を借りる案が出ています。そしてちょうど裏手に駐車場があるんですが、もしそこが借りられたら自宅の2Fベランダに監視カメラをつければ常時監視できるんじゃね?ということになり、ちょうどセール中で20% OFFだったEufy SoloCam S340(以下S340)を購入しました。

Anker Eufy SoloCam S340(屋外防犯カメラ)【ソーラー充電 / 360°撮影可能/パンチルト / 460万超高画素 / …

Eufyはバッテリー製品で有名なAnkerの家電ブランドです。セキュリティカメラだけでも結構なラインナップが出ており、S340はその中でもレンズ部分が縦横に動くパンチルト機構搭載のモデルです。もちろんただ動くというだけではなく、アプリから遠隔操作で画角を選べます。本体だけでもある程度の画像認識、物体追尾はしてくれるのですが、別売りのHomeBase S380(以下HomeBase)と組み合わせるとそちら側のAI処理で人物認識などができるようになります。

Anker Eufy HomeBase S380(AI機能付きストレージデバイス)【Eufy Security シリーズ対応/AI顔認識技術/ロ…

また単体だと8GBの内蔵メモリに録画されますが、Home Base側には内蔵16GBもしくは増設ハードディスクで最大16TBまで拡張可能です。保管場所が建物内になることで、万一カメラ自体を持ち去られても録画データは保全できるということになります(どういうタイミングで同期されるのかわかりませんが)。ちょうど最近ATOM Camのクラウド保存が有料化されたのであわててmicroSDカードを挿したりしてローカル保存に切り替えたりしましたが、HomeBaseを使えば複数台のカメラの録画データを大きなストレージに集約できるのでヨサゲではあります。もちろん月額利用料はかかりません。本当にイケてたら現在屋外に設置してあるGoogle Nest Cam(年額8,000~15,000円)もまとめて移行してもいいかなとか。

今回は近隣駐車場を見渡すためにベランダに取り付けるため、そうそう持ち去られることはないだろうということでまずはカメラのみ購入。使えそうなら後日HomeBaseも買うかなって感じです。

■SoloCam S340設置(3Dプリント)

まずはDIY設定のお話から。興味ない方はファーストインプレにジャンプ推奨。

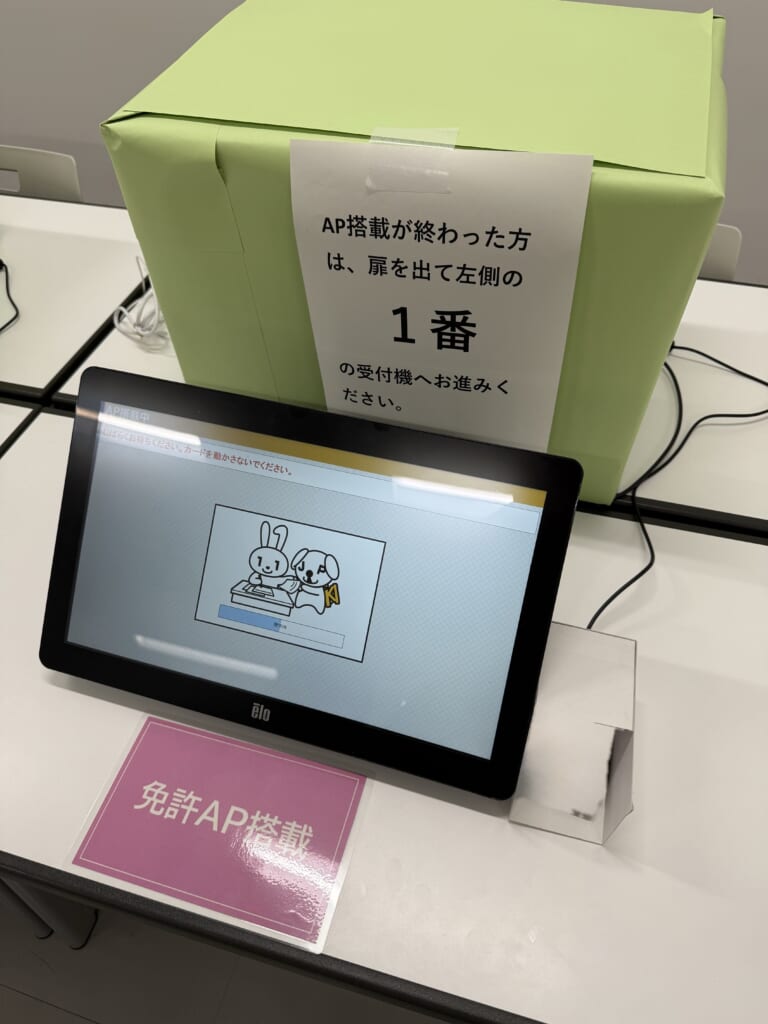

S340はソーラーパネルも付属しており、通信はもちろんWi-Fiなので、基本的に配線不要で物理的に設置するだけで利用できます。今回は2Fのベランダ手すりに設置することにしました。付属のマウンターだと基本的に壁にビス留めする想定なんですが、ウチは賃貸なので非破壊で取り付けたい。そんな時の3Dプリントですよ!

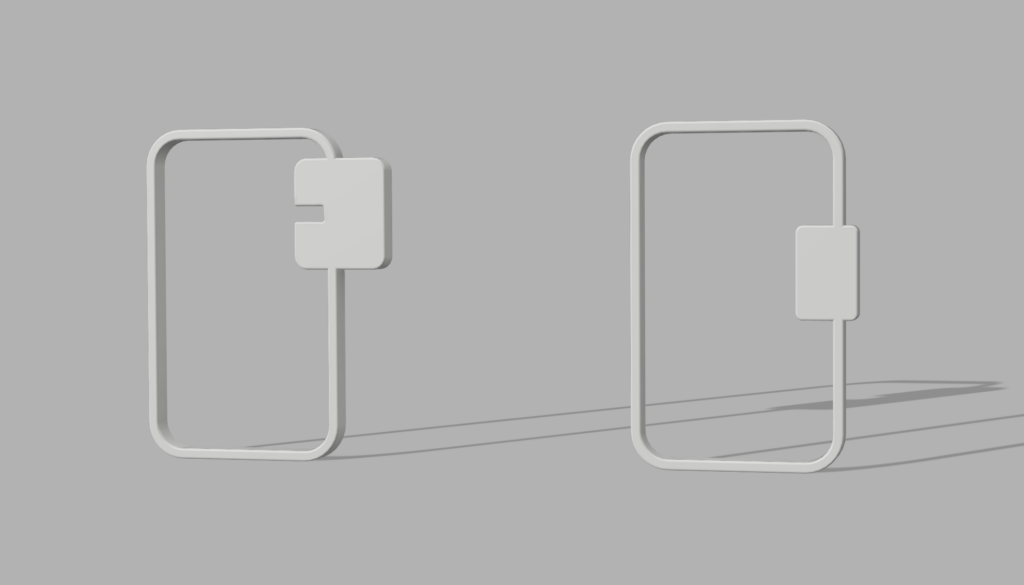

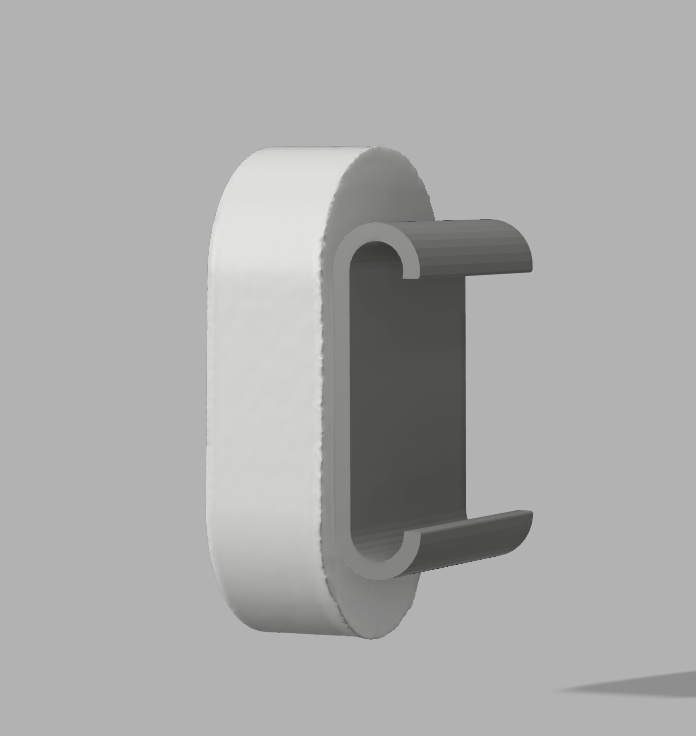

早速こんなマウンターが完成(黒)。白いのがS340付属のブラケット。ビス穴が3つ空いています。

その3つ穴にあわせてマウンターにも穴を開け、受けネジは強度が出るよう金属のインサートナットを熱挿入しました。

熱圧入についてはこちら。

強度を出すためにインフィルを3Dハニカムにして密度が高かったせいか、押し込んだ奥から溶けた樹脂が盛り上がってきて半田ゴテやナットの内側にべったりついてしまいました。ネジ穴が埋まったらどうしようと思ったんですが、なんとかボルトは入りました。

ブラケットとはM4のボルトで締結。

今回はガチの屋外使用ということで耐候性や熱耐性が高いASAで作ろうと思ったんですが、どうしても途中でスパゲッティ化してしまい断念。定着とかの問題ではなく、スプールの巻きの状態が良くないのか、AMSでもそうでなくても途中で絡んでしまってフィラメントが送られなくなるトラブル。大きなモデルだけに失敗した時の時間的、材料的なロスが大きいので3回で諦めました。

で、同じくBambuが屋外用として推している高速PETG(PETG-HF)に切換。ASAの耐熱100℃に対してPETG-HFは69℃とかなり下がりますが仕方なし。ちなみに前回比較的短期間で変形してしまったPLAだと60℃前後なので、それよりはマシかなという程度。本当は黒じゃない方が真夏の太陽下で熱を持ちにくいんでしょうが、在庫がなかったのとベランダの手すりの色とのマッチングで。

裏にスリットを入れることも検討したんですが、ChatGPTさんと相談の結果、インフィルを3Dハニカムにするとえぇよってことでスリットは無しに。ちなみにスリットはいつもサポートがいらないよう▲の溝をつけてましたが、ChatGPTさん曰くそれだと頂点に応力が集中しやすいので、曲線でサイン波みたいに波打たせるのがいいそうです。なるほどトタン屋根みたいなもんですかね。次に機会があったら試してみたいです。

ということで、今回はそれなりに厚みを持たせてインフィルを3Dハニカムにしたことでとりあえず様子見。変形してカメラが地面に落下したらアウトですが…まぁ下は自宅の庭なので人を巻き込むことはないでしょう。

サイズは一発でバッチリでした。ギュっと押し込むと入るくらいの絶妙なキツさ。かなりカメラ側が重い重量バランスになりますが平気そう。撮影日は小雨だったので、後日念のため両面テープで貼るかも知れません。いずれにせよ夏には忘れずに定期的に様子をみてみないと。

2025.4.21追記

移設のために取り外してみたんですが、既に少し反って浮いてきてました。高速PETGでもダメかー。まだ春なのに。敗因は黒でスリットもなしだった点かな。当面ここにカメラを設置しないことになりますが、もし次やる時は白でスリットをつける、かつコの字に加えてもう少しひっかかりを追加するデザインにしてみようと思います。あとは両面テープで固定するかどうかですね。

別アングル。配線がないことも相まって、手すり上の好きな位置に固定できます。

ちなみにソーラーパネルの最適角度もChatGPTさんに効いたところ、方角は真南、傾斜角は30~40°が良いらしいです。発電効率も含めてしばらく試験運用してみます。

あと、推奨設定地上高は2~3mなので、それ以上の高さにした場合、ライトや動体検知の範囲外になる可能性はあるので、そこら辺もどうかは検証していきます。

S340ファーストインプレ

比較対象は国産のAtomCamと、GoogleのNest Camです。

まずシンプルにカメラ性能は良いです。3K画質は伊達じゃないですね。AtomCamもNest CamもFHDだったので、明らかに解像度感があります。広角で撮影した録画データも後からそこそこ拡大できそう。

また光学3倍ズームもあり、デジタルズームとあわせると8倍なので、望遠性能もかなりのもの。リアルタイムで使うことはあまりないかもですが。

アプリの作りとして惜しいのはカメラ一覧画面でリアルタイム映像が見られない点(ATOM CamやNest Camは可能)。複数カメラを設置した時に、いちいちどれかのカメラを選択して詳細画面に遷移しないとストリーミング映像は見られなさそう。HomeBaseを追加するとどうなんだろう?

それ以外の機能、操作性は競合と似たり寄ったりかな。家族など別アカウントユーザーとの共有もできるし、Wi-Fi設定はアプリでQRコードを作ってカメラで読み込ませるだけ。プライバシーゾーン(動体認識しないエリア)を設定できるので、例えば隣家の敷地を指定しておけば隣人の出入りを検知しなくなります。AI機能はHomeBaseと組み合わせないとですが、必要な機能は過不足なく揃ってる印象です。

あとスピーカーから流せる威嚇用サイレンは思ったより大きくてビビりました。

総じてソフトもハードも作りはしっかりしており、月額費用を無くせるならHomeBase含めて完全移行もありかなと思います。ただ小型ペットのケージの監視用にはちょっと大きいモデルしかないかな?ATOM Camのコンパクトさと安さはちょっと突出してますね。解像度がFHDでいいなら引き続きATOM Cam + SDカード運用がコスパ最強。宅内集中録画したい、より高解像度/高画質で録画したいならeufyシリーズってとこですかね。あと屋外でソーラーモデルがラインナップに多いのもeufyかな。Nest Camの優位性はGoogle Homeアプリで他のデバイスと一緒に管理できる点ですが、そこまで大きなメリットでもないかなという印象。Google Nest Hubでさっと見たい人向けかな。ちなみにATOM Cam + Amazon EchoShowでも視聴はできます。そういう観点ではeufyはディスプレイ付きスマートスピーカーの類とは親和性は高くないかも。機種によってはできるのかも?公式のリストにはS3x0系はないようですね。リストにあるE40とかは古いモデルのようなので、HomeBase対応モデルはGoogle/Amazon対応を縮小してるのかな?

■まとめ

これまで宅内はATOM Cam、宅外はGoogle Nest Camでしたが、久しぶりに新プラットフォームのセキュリティカメラに手を出しました。ATOM Camの有料化、Nest Cam Awareの値上げなどクラウドベースの製品のランニングコストが上がっている中、初期コストだけで済むeufyは着目株な気がします。一覧画面でストリーミング視聴できない点だけ惜しいですが、全体として遜色はなく、今回試験的にカメラ単体で導入しましたが、遠からずHomeBaseを購入し、2台の屋外Nest Camもリプレイスしていきたいなと思った初期感想です。

ソーラーバッテリー運用の持続性、セキュリティ検知能力はもうしばらく検証してまた追記していきます。

配線工事不要というのは大きなメリットで、日当たりが良い場所ならS120も気になっています。パネルの向きは変えられないものの一体型でスマートですね。

Anker Eufy Solar Wall Light Cam S120 (ライト付き屋外防犯カメラ)【ソーラーセキュリティカメラ/ワイヤ…

2025.4.12追記: 半月使ったセカンドレビューを書きました。