IoT好きな私はスマートロックもAkerun、Qrio、Qrio2と買ってきましたが、どれも今ひとつでした。あとRemoLOCKなんてのも販売元にご提供いただいたことがありますが、ドアに改造が必要で賃貸住まいの我が家には導入できず知人に譲ってしましました。これはドア改造が必要な点とクラウドサービスが有料なことを除けば悪くない製品でした。

一番最近買ったQrio2は初代の不満点をきっちり改善して仕上がってきてはいましたが、残念ながら昨年引っ越した我が家のドアにはあわずに結局半年ともたずに撤去してしまいました。

動作も軽くなったQrio2ですが、我が家のドアにあわなかった理由として、

- サムターン形状があわなかった

- サムターンの回転角度が90°超え

- リモコンキーホルダーQrio Keyがイケてなかった

- ドア面からの張り出し量が大きく、身体が当たったりしてもげ落ちまくった

と言った点があります。1に関しては自作のサムターンアダプタでどうにか工夫したんですが、それ以降はどうしようもありませんでした。

ウチのドア鍵はサムターンがフリーで360°以上回せるタイプで、そのうちのある角度でロック/アンロックがかかる仕組みです。他方Qrio2は90°、つまりサムターンのツマミ位置が垂直か水平かでガチャ、ガチャっと切り替わるタイプを想定した設計になっています。Qrio2側のツマミもフリー回転する作りですが、スマホアプリで施錠位置と解錠位置を記憶させ、その範囲でモーターが動きます。一見すると鍵がかかる位置と開く位置の角度差が90°以下であれば設定できそうなんですが、実際にやってみると上手くいきません。何故ならば手動で開閉した時にそれ以上の角度を回してしまうこともあるから。Qrio2の回転量の記憶方式は現在位置からの相対角度のみなので、現在の角度から一定角度を回すのみ。人力で想定外の位置まで回されていると、回転が足りなくて鍵が開閉しないということになります。じゃぁもう一切人力では操作しないことにしてスマホでしか開け閉めしないことにすれば?とも思ったんですが、現実的にはそういうわけにもいきません。宅配便とか来て慌てて開く時にスマホが手元になければ手であけますし、自分だけならともかく家族もいるとやっぱりそういうルールを押しつけるのは現実的ではありません。

次にQrio2のした大きな理由のQrio Keyという専用解錠施錠リモコンの使い勝手が良くなかった。スマホ不要でボタンを押すだけなので、スムーズに開け閉めできると期待したんですが、実際はQrio2自身がBleutoothで接続可能な相手端末が1台のみなため、先に他のスマホやAppleWatchと接続が確立してしまうとリモコンは効かなくなります。二人で複数の端末を持ち歩いているため、どれが最初に接続するかは予測不能でイライラが募ります。

そして仮にそれらが解決したとしても残る難点として3.のドア面から高さがあります。例えばドアを狭めに空けてできた隙間にサッと身を滑らすような入り方をすると、通過中の背中腰にQrioがガツンと当たって痛い思いをしたり、時に固定が外れてQrioが落下することもありました(賃貸なのでネジ止めはできず両面テープ固定なので)。そんな日々に嫌気がさして、ある時落下したのを境に再取り付けせず玄関に放置することに、、

■セサミなら万事解決!?3登場を機に購入

Qrio2購入前に比較検討していたセサミという新興ベンチャーの製品も知ってはいて、

- 本体が小型

- 回転角度360°まで対応

- サムターンアダプタが合わない場合、3Dプリンターで作成してくれるらしい

という特徴で個人的には良さそうと思ってたですが、同居人がスマホ操作しなくていいQrio Keyが使いたいというのでQrio2になった経緯があります。

しかし結局イマイチなことがわかり使われなくなった頃、セサミから新型のセサミ3が発表になりました。少し長いですが発表時のライブ動画の録画がみられます。独特の味があるCEOのプレゼンテーションをご覧ください。

【2020/12/15ライブ】大発表!セサミ3、セサミボット、セサミサイクル

こんにちは、CEOのJermingです。 25分間たーっぷり、新商品の魅力をお伝えした後、販売開始です。 皆さま、私と一緒に新感覚セサミを体感いたしましょう! Produced By : Yui Takahashi Shitaro Niidome Peter Su All CANDY HOUSE team. 3:23 セサミ3 4:11 OS2 5:08 ウィジェット 6:25 マルチタスク 8;29 Always Connect(常時接続) 10:57 NFCタグでの解錠 12:56 QRコードでの鍵の共有 24:20 Bot 28:18 サイクル

SESAME 3は上記のセサミシリーズの特徴を受け継ぎつつ、更に大きな進歩を遂げました。

- 複数端末と同時にBluetooth接続できるMulti-Task機能

- 別売りWi-Fiモジュールと組み合わせることでネットワーク常時接続。Bluetoothリンクを待つ必要無く瞬時に操作可能なAlways Connect

- 先代セサミminiと同サイズでQrioやAkerunより圧倒的に小さい

- 本体5,800円、Wi-Fiモジュール1,980円と、あわせて買っても1万円しない超コスパ

といった辺りが注目です。これらによって、スマートロックの操作レスポンス遅れの問題が完璧に解消できると期待されます。もうQrio2に絶望した後なので自腹でつけても文句出ないだろうということでこっそり注文、、、しようとしたらさすがに大人気の初回ロットの注文を逃し、2次3次受け付けも見逃し、結局初回ロットが2021年1月末に発送されましたが、我が家に届いたのは3ヶ月も後になってしまいました。

■SESAME 3の特長

改めてSESAME 3の特長をまとめると、

- 小型(ただし予備バッテリーは非搭載)

- 海外製も含め多くのサムターン形状に対応

- 付属部品で対応できないサムターンは3Dプリンターでアダプタ作成(600円?)

- 回転範囲360°まで対応

- 超安い(他社の半額以下)

- iOS/Android対応

- Multi-Task機能+Always Connect(Wi-Fi経由接続)により爆速

- AppleWatch対応

- NFCチップ読取りによる解錠/施錠操作(iPhoneXS以降、SE2含む/Android)

- iOSのSiriショートカット、ウィジェット対応

- Androidの通知領域ウィジェット対応

- Alexa対応

- Google Homeは間もなく対応予定

(一部、前機種からの特長含む)

という感じで、後発でベンチャーながらハード的にもソフト的にもかなり幅広い対応が優位点だと言えます。

特に我が家では回転範囲が90°しかないQrio2では対応しきれないことがわかっていたので、360°は心強い。またサムターン形状も♦型なので、最悪アダプタの特注もできるというところは安心材料です(注文フォームをみるとタテヨコのサイズを入力するだけなので、このような菱形にピッタリあわせで作れるかは不明)。

唯一Qrio Keyによるハードウェアキー端末が存在しない点が負けポイントですが、それを補えるだけのスマホの操作レスポンス、各種ショートカット手段の提供があります。Siriショートカットに対応していることで、iPhoneでは背面ノック2回で施錠操作することも可能です(誤動作が恐いので解錠には使いたくないかな…)。

そりゃ売れるワケです。逆に生産能力はSONYなどより少ないのか、ともかく品薄で手に入らない。現状Amazonにもまだでてないぽい(旧モデルはある)。ただ本記事執筆時点で次回発送5/15分の予約を受け付けているので、半月待ちで買えるようになったとも言えます。

■設置

結論からいうと付属パーツだけでバッチリ取り付けできました。高さを出す金属製土台アダプターは使わずに済み、最低高での設置に。

白木の板は、万一にも借家のドアに両面テープ跡を残さないよう、サムターンをバラして土台の下に共締めしたものです。ちょと見た目がアレなので、これで安定運用できるようなら一度バラして塗装やカットも検討しようと思います。

Qrio2を並べてみると、高さ(ドア張り出し量)が圧倒的に小さいことがわかります。ドアハンドルよりも低い。Qrioは嵩上げの土台アダプタ(写真のドア側の分割線のところまでの厚み)が必要で、その分厚みが出ていましたが、Sesami 3はそれを使わなくて良かった点も差になりました。これならば腰や背を攻撃されることもなさそう。またQrioシリーズはCR123A電池x2本駆動で、予備電池をさらに1ペア、計4本のバッテリースペースがあるのに対し、Sesame 3は駆動は同じですが予備を搭載しないので2本となります。万一電池切れしても予備で賄うか、適切なタイミングで電池交換を促して済ますかという設計思想の違いですね。物理鍵を絶対に持ち歩きたくないし、置き鍵もできないという人はQrioの方が無難かもは知れません。

サムターンを掴むところは幅を左右二段階(左右同じでなくてもいいので3パターン)、高さを3パターンに組み替えられます。我が家ではどちらも最大に組み替えました。菱形のサムターンに対して、普通に直線の板で挟み込む形だし、ピッタリでもないですが、イイカンジに滑って左右どちら周りの時も充分なモータートルクがサムターンに伝わっているようです。

とりあえずハード面では大勝利を収めた気分です。

■使ってみた

続いてアプリ設定。Sesami 3(Sesami OS2)の特長としてユーザー登録不要で使えるというのがありますが、管理者くらいはIDもってた方がいいだろうし、iOSとAndroidの複数端末で使いたかったのでサクっとメアド登録しました。面白いのはこの会社のWebストアも含めてパスワードを一切廃している点。メールアドレスを入力するとそこに4桁のワンタイムパスコードが届き、それを入力すればログイン完了です。ログインか新規登録かの選択すらありません。未登録アドレスなら自動的にアカウントが作られるという感じ。毎回パスコードの受信をメーラーで確認して、というのがじれったいという人もいるかも知れませんが、基本はそんなに頻繁にログイン操作を要する製品ではないので、忘れたころに思い出せなくてパスワードリカバリー処理をするよりはいっそ潔い仕様かなと思います。

・回転位置のリアルタイム補足

アプリで鍵毎の表示部がこんな感じ(施錠されている状態)。

注目すべきは鍵アイコンの周りを囲う衛星リングです。なんとリング上の●印がリアルのサムターン位置に応じて動くのです。単に解錠、施錠操作をした時に動作アニメーションとして回るのではなく、(リンクしている状態なら)手で本体側を回した分もリアルタイムで追従します。ということはつまり、Sesame 3は回転位置をQrioのような相対制御ではなく絶対位置制御で管理しているということです。手で余計に空回りさせた状態からでも常に正しい位置までモーターで回してくれます。これはウチのようなクルクル空回りするタイプのサムターンには決定的に重要な要素となります。普通の水平<->垂直で90°しか稼働範囲がないサムターンにはオーバースペックかも知れませんが、コスト的にも半額なので文句のつけようもありません。

ここでまたしても脳内で冬月先生が「勝ったな」とつぶやきました。

2021.07.10追記:

その後、ウチのサムターンは360度ですら足りていないということが判明。またSesamiアプリでは開錠位置と施錠位置をそれぞれ学習させることができますが、これが「モーターでここまで回したら開錠できる」という基準と、「手動でここまで回されたら開錠判定する」という位置を兼ねています。ですがウチのサムターン特有なのかわかりませんが、双方の位置が微妙に食い違う。なので、手動で回すと実際に施錠されていないのに施錠された判定される瞬間というのが発生してしまいます。これは鍵としては致命的ですね。AppStoreのレビューでも同じ指摘がされていましたが、ソフト的な改良でなんとかなってほしいものです。

現状は仕方ないので手動でも180度回転以内でしか動かさない、もしくはできるだけ手動で回さないという運用とし、サムターンが物理的にある位置以上に回らないようなストッパーをDIYであれこれ実装中です。回転するものなので右からも左からもつまみが来るので絶対に一か所でしか止められず下弦の位置に固いものをつけるイメージです。

・Wi-Fiモジュールの設定

これが宅内に存在すると、Sesame 3からのBluetooth信号を自宅のWi-Fiを経由してインターネットに常時中継できるようになり、宅外にいても鍵の状態を確認したり遠隔操作が可能になります。またAlways Connectと呼ばれる機能で、2,3秒かかるBluetoothリンクを待たずにより高速に操作できるのも利点です。

USB 5V駆動ですがUSB充電器は付属しません。わかってる人、余ってる人にはむしろ有り難いコスト削減策ですね。不安な人、デザイン/色をピッタリ揃えたい人向けに公式ストアで一緒に買えるようにしてくれてもいいんじゃないかとも思いましたが、まぁそれはそれで利幅も低いしコスト負担になるのかも知れません。

本製品は2.4GHz専用ですが、我が家が2.4GHzと5GHzを同一SSIDで運用しているせいか、(玄関に近い)リビングは中継機があるせいか不明ですが、リビングに設置した状態ではアプリからのSSID/暗号鍵設定が完了できませんでした。一旦2Fのメインアクセスポイントの直近で起動して設定、その後で再度リビングに移動させました。ドアのSesame 3から4m以内に設置する必要があります。ドアとWi-Fiアクセスポイント(ルーター)の距離が離れている場合、その中間点でどちらの電波も程良く届く場所、かつコンセントがあるところを吟味する必要があります。

・音声操作

iOSではSiriショートカットに対応しており、好きな音声コマンドで施錠/解錠ができます。基本は外では使わないし、誤動作すると危ないので施錠だけを「玄関をロック」という音声コマンドで設定しています。

Alexaでも「(鍵名)でロック」が固定コマンドのようです。

我が家ではGoogle Homeで「おやすみ」と言うと全ての照明が点灯するようにルーティンを組んでいます。Sesami 3がGoogle Homeに対応してくれれば、同時に玄関の鍵を施錠ということも可能になるので楽しみです。まぁAlexaでも定型アクションで同じ事ができるので、しばらくはそっちを使ってもいいんですが。

・AppleWatch

文字盤に配置できるコンプリケーションに対応しているので、モジュラー系の文字盤ならショートカットアイコンを配置して2タップで解錠/施錠操作ができます。Sesame 3が複数のBluetooth端末と同時接続できるMulti-Task機能に対応しているので、Sesame設定をしたスマホ、Apple Watchがその場に複数いても通信権を取り合ってもたつくようなこともなく、レスポンス、安定度も上々です。

2021.07.10追記:

やはり若干の遅延というかもたつきがあります。AppleWatchアプリの仕様でしょうが、前回の最後に表示した画面がまず起動します。つまり必ずしも赤(施錠)が緑(開錠)かの表示が正しいとは限らない。そもそも接続してないのに接続したかのように見せて状態を反転させるためにボタンをタッチ。それが無視されることもあれば、タッチする瞬間につながって、状態表示が反転して、結果タッチのせいでまた状態が判定され、希望とは逆の操作になってしまう、みたいなことがちょくちょくあります。昔初期のQrioでも同じようなことがあった気がしますが、開錠と施錠がワンボタンのトグル操作故の問題ですね。

きちんと動けば未通信の黄色という状態があるんですが、これが瞬時に出ないのが問題な気がします。なまじWi-Fiモジュールでインターネットを経由したパスがあるので通信タイムアウトを待っているんでしょうか。

・NFCタッチによる操作

NFCとはおサイフケータイなどで使う非接触通信規格です。機器同士の通信だけでなく、こういうシール状の”タグ”に固有IDが割り振られており、値札シール代わりに使われたりします。最近ではUNIQLOのセルフレジが有名ですね。

Sesame 3ではSesamiアプリの設定が済んだスマホをNFCタグにかざすことでスマホ内で解錠/施錠コマンドを起動することができます。製品にもセサミロゴ入りのNFCタグが1枚付属してきますが、なんとなくもったいないので予め購入してあった市販のNFCタグを使って設定しました。

NFCタグは電源もいらないただのシールのようなものなので、好きな場所に貼り付けられます。レスポンスの遅延を考えて、玄関のドア自体に貼るのではなく、その手前のポストとか、なんなら車の運転席に貼っておいて到着時にそこにスマホをかざすでもOKです。NFCタグ自体は固有IDをもっているだけで、Sesami 3に対してアクセスして認証するのはあくまでスマホ側です。万一見知らぬ人がそのNFCタグにスマホをかざしても鍵が開いてしまうことはありません。

iPhoneの場合とAndroidで設定方法、仕様が若干違うようです。

iPhoneでは「ショートカット」アプリで動作トリガに「特定IDのNFCをスキャンすること」を割り当てられるので、これを使って、アクションとしてセサミアプリでの解錠、施錠、解錠/施錠トグルのいずれかを割当てます。複数のNFCタグを割り当て放題なので、解錠専用のタグと施錠専用のタグを用意して使い分けることも可能です。ただし対応機種が「iOS13.1以上を搭載したiPhone XS以降の機種」となっています。おサイフケータイ対応機種ならOKということではないので注意が必要です。

一方AndroidはOSレベルでそうした仕組みがないため、セサミアプリ上で特定の鍵に対して特定のNFCタグを割り当てます。説明書きにも明記されておらず、試してもないですが設定手順的にみて、1つの鍵に1つのNFCタグしか割り当てられない気がします。施錠か解錠かトグルかを指定する場所もなく、1つのNFCタグでトグル動作させることのみじゃないかと思います。つまり、iOSのように解錠と施錠でタグをわけたり、玄関ドアと車など複数箇所にタグを設置したりといったことはできなそげ。

仕方ないので(同居人がメインで使っている)Androidにあわせて、解錠/施錠のトグル動作のNFCタグを自宅のポストに貼り付けてみました。

2021.07.10追記:

コメントで感想を求められてこの追記をしていますが、正直あまり使っていませんw。スマホをポケットから取り出して当てるよりは、AppleWatchでやっちゃいます。そして上記のように私はメインがiPhoneなので本来は複数の箇所にNFCをつけたり、開錠/施錠で独立させたりできるはずなんですが、Android事情にあわせてひとつのNFCに集約するのが使いづらくて、、

ただ私より普段常用している同居人によると、ちゃんと反応しているとのことです。

・手ぶら解錠

AppleWatchやNFC解錠の安定感を味わいたくて、現状はオフにしていますが、基本的にはGPSを使った「手ぶら解錠」機能で帰宅時の解錠は自動化できそうです。GPS測定誤差で意図しないタイミングで誤動作しないよう、自宅から一定距離をジオフェンスとして設定しておきます。この範囲を一旦出ることで「出かけた」と判定され、その後でまたエリアに入ることで「戻って来た」というフラグが立ちます。この状態でないとBluetoothが通信圏内に入っても手ぶら解錠は実行されないことになります。この辺のおおまかな仕組みはQrioと同じですね。Qrioはドアセンサーが付属していてドアの開閉を手ぶら解錠やオートロックのフラグに使っていましたが、Sesame 3にはそういう機構がありません。この違いが動作精度にどう影響するかは不明です。

いずれにせよ、手ぶら解除は常時GPSを使うのでアプリがバックグラウンドで起動している必要があり、その分バッテリー消費もある程度覚悟しなければなりません。しばらく使ってみて常用するだけの精度と価値があるか見極めていきたいと思います。

■まとめ

まだ使い始めて日は浅いですが、過去に試してきたどのスマートロックよりもスマートで安定してストレスなく動いてくれる気がします。それでいて価格も非常に安いので、品薄が解消されたらもりもりシェアを奪っていきそうですね。

2021.07.10追記:

購入から二ヶ月位経って、いくつか使い心地の面で追記をしました。細かい点で若干不満点も見えてきていますが、同居人も「Qrio/2とは段違いに快適」といってくれており、買い換えたことは正解だったのは間違いありません。あとは回転位置の施錠判定位置とモーター目標点を別々に設定できるようになってくれると完璧かなと思っています。

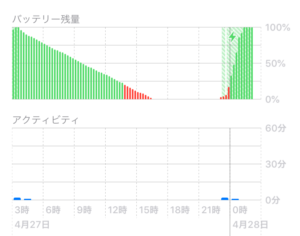

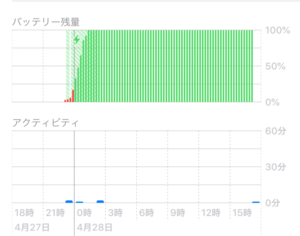

2022.08.22追記:

試用開始から1年と3ヶ月。電池残量表示が30%くらいになったところで不安定になりました。電池を抜き差しするなどして延命していたものの、

- 第一段階:スマホから操作を受け付けなくなる(認識はする)

- 第二段階:手動でもサムターンが回せなくなり、認識もしなくなる

という感じ。認識しないのはまだしも、サムターンがロックされるのはヤバい。たまたま在宅中に気付いたのでSesame本体を外すことができましたが、外からだったら物理キーでも解錠できなかったんじゃないかと。思い切り回したら一度だけ動きましたが、その後は更にガッチリロックされてしまった感じです。これが仕様なのかは不明ですが、電池を替えたらあっさりゆるゆる回るようになりました。

30%というか1年くらいで予防的に電池交換するのがいいかも知れません。

ちなみに純正はPanasonicのこちらの電池だったようで、公式サイトでも比較的安く売ってるようでしたが、発送が少し遅かったのでAmazonで並行輸入品というのを4本セットで買いました(Sesameに必要なのは2本)。

![Panasonic CR123A リチウム電池 1550mAh (4本組) [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/41rul3RcuBL._SL500_.jpg)