3Dプリント品に文字を入れたいことはちょいちょいあります。凹または凸モールドで刻印したり、AMSで色をかえたり。「ON/OFF」のような操作や位置を示したり、最近だと使用したフィラメントの種類(PLA/PETG/ASA等)を入れておくと便利です。

そんな時に使うフォントを決めておきたいというお話。Fusion上で文字を入れて押しだしをする場合、結構な数のフォントはエラーになって使用できません。調べても原因はよくわかりません。.ttfや.otfといったフォーマットの違いでもなさそう。もちろんIllustratorなどでアウトライン化してsvgなどでインポートすればいいんですが、面倒くさいので除外。

第一要件はFusion上でそのまま押し出しコマンドが適用できること。

次の優先事項としては、「小さくしても線が潰れたりせず読めること」です。そのためにはゴシックというかサンセリフ系の飾りが少ないシンプルな字体が良いかと思います。かな漢字はそこまで使用頻度が高くないので、一旦英字のみで考えます。

FDM 3Dプリンターは鋭角コーナーがあるとヘッドの速度が落ちるので、丸っこい字体がいいかも知れませんが、そこはまぁおまじない程度のものかなと。

元々PCに入っていたものでいうと、BahnschriftとOCR-BがFusionでも押し出せてヨサゲ。

■Bahnschrift (Fusion OK)

Bahnschrift(発音はバーンシュクリフト?)はDIN(ドイツの工業規格。日本でいうJIS)フォントという道路標識などに使われる字体が源流でWindows標準で入っているので、なにも考えずにさっと使えるし、プロジェクトファイルを共有するにも面倒くささがなくてヨサゲ。シンプルで大文字の視認性が良いのがありがたい。

■OCR-B (Fusion OK)

OCR-Bは後から自分で入れたものだったはず。文字通りOCR(機械読み取り)用に作られたもので、結果的に人間からしても視認性は上々。Adobe FontsにあるのでCC契約してればインストール可能。EPSONも配布しているようだけど、ライセンスは不明。同社のプリンターユーザなら使用可能?

■WIP MARKS (Fusion NG)

一応探してみると、やはりといういか3Dプリンターで使うことを想定したフォントといものも既にありました。例えば、BOOTHでkj_makingさんが頒布(個人無料/商用500円)されているWIP MARKSです。WIPはWorking In Progress(開発途中)の意味のようなので、最終的にはMARKSという名前になるのかも?STLにした時のデータ量を小さくするのが目的らしく、かなり直線的な字体です。また整列などもしやすいよう文字高が揃えられているそう。かなり小さいサイズで実際に造形してテストされているのが好印象です。ただしトップ面に凹文字はあまり綺麗に出ないと作者自ら書かれてるのが気になる。トップ凸、サイドなら凹凸共に良好とのことですが。これが他のフォントと比べてどうなんだろうというところでしょうか。早速試してみましたが残念ながらFusionで押し出しはNGでした…

■Osifont (Fusion OK)

次にRedditで見つけたスレッド「Give me your favorite fonts to 3d print!(3Dプリント向けのお前らのお気に入りフォントを教えてくれ!」も色々寄せられていました。その中でPrintables.comにこれまた実際に3Dプリンターで造形したものを比較してTier付けをしてくれたポストがリンクされていました。おっとこれは有用。Tier SにランクされているのがOsifontとOverpass。Overpassの方がわずかに好みでしたが、OFT形式でFusionでは押し出しNGでした。

このTier表でいうと、OCR-BはTier B、Bahnschriftの源流であるDINはなんとTier Cだそうです。

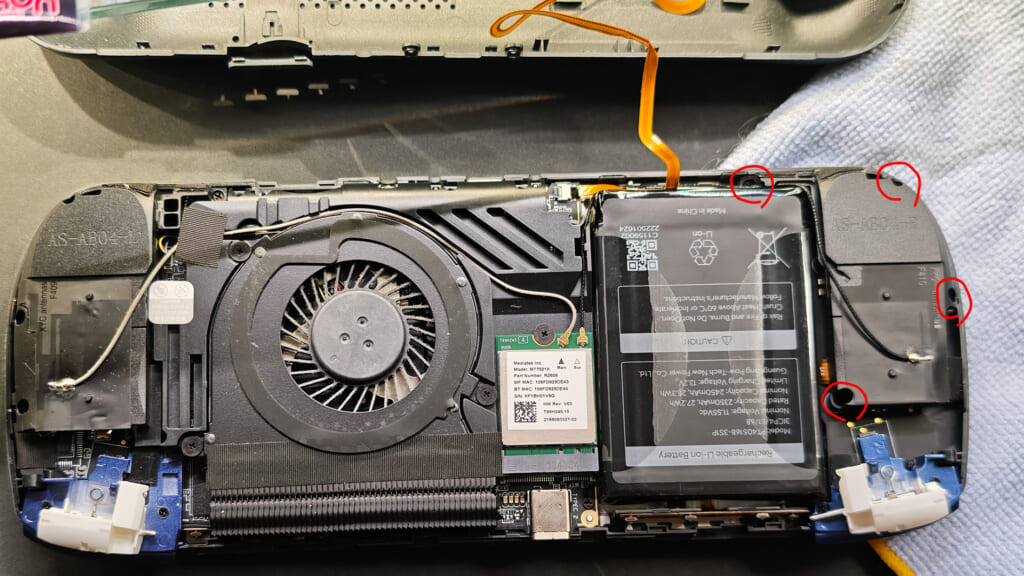

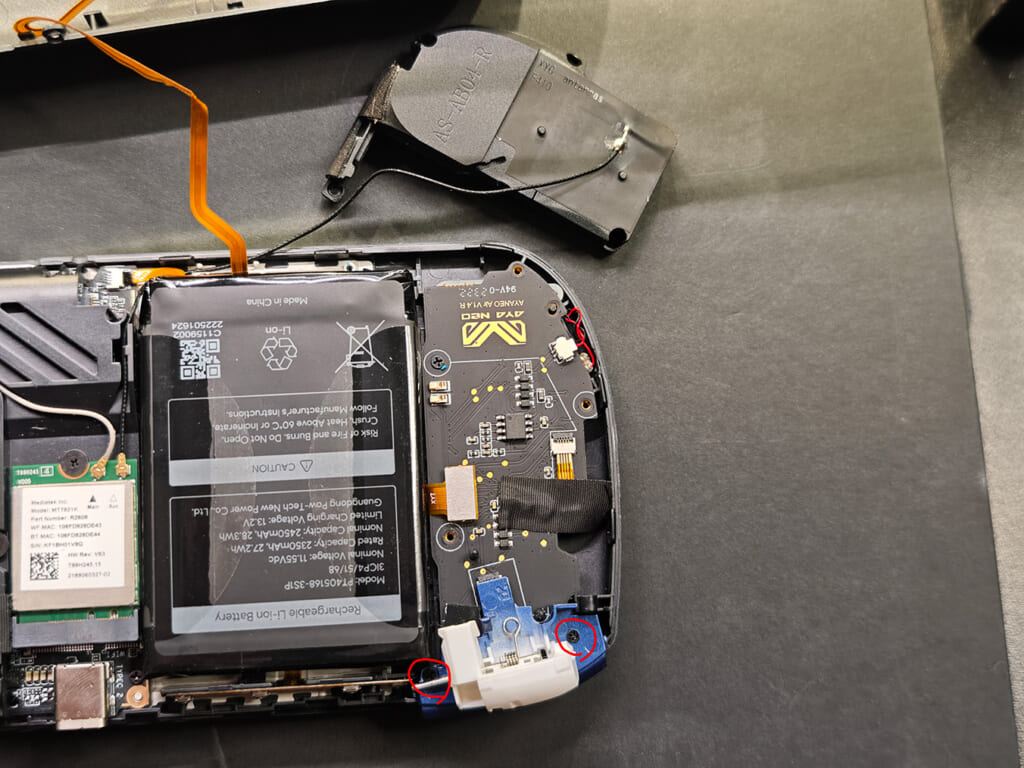

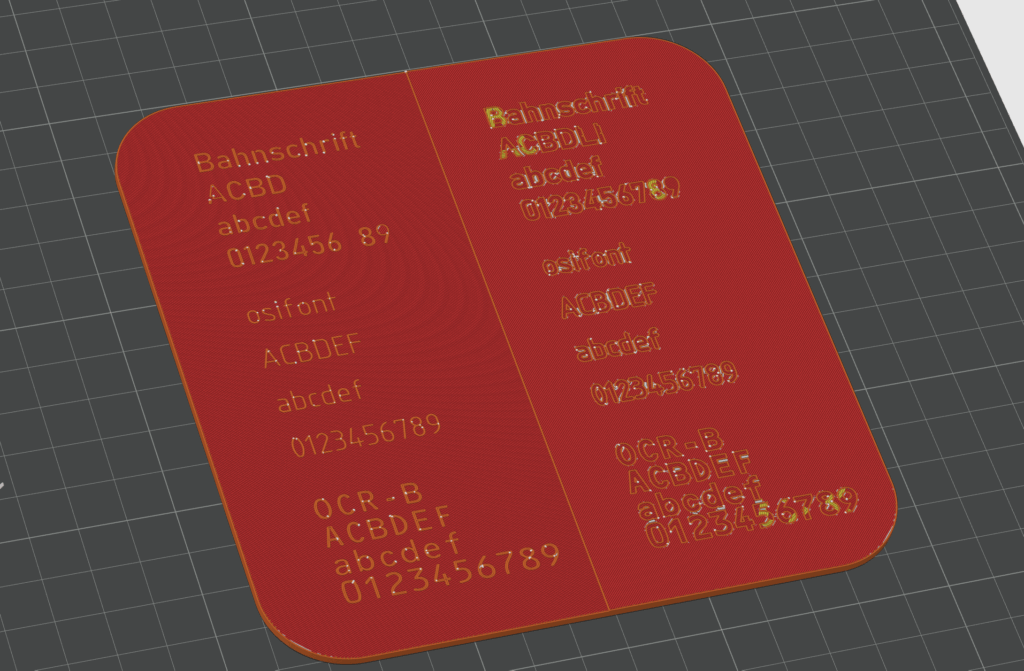

■造形してみた

実際に造形して比較してみました。

プロファイルはもっともよく使う「0.2mm Standard」。フィラメントはELEGOO PLA RAPIDの黒。

なぜかBahnschriftは不安定でした。同じスケッチ面に描画してるのに、なぜかベース面から距離があいて押し出してもベース面と結合しない。わざわざ0.01mm下げてやらないとならない、みたいな。それでもEとFはくっついてくれず諦めました。また、その問題のE,Fの他にAなども糸引きのように無数の線が発生。これがFusionで問題となる「パスが閉じていない」という状態なんでしょうか?でもAは普通に結合できるのが謎。

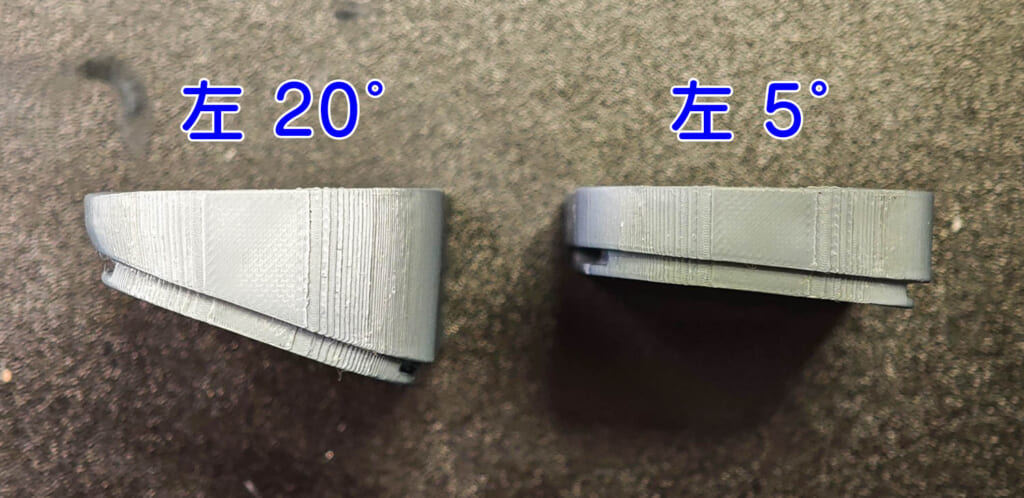

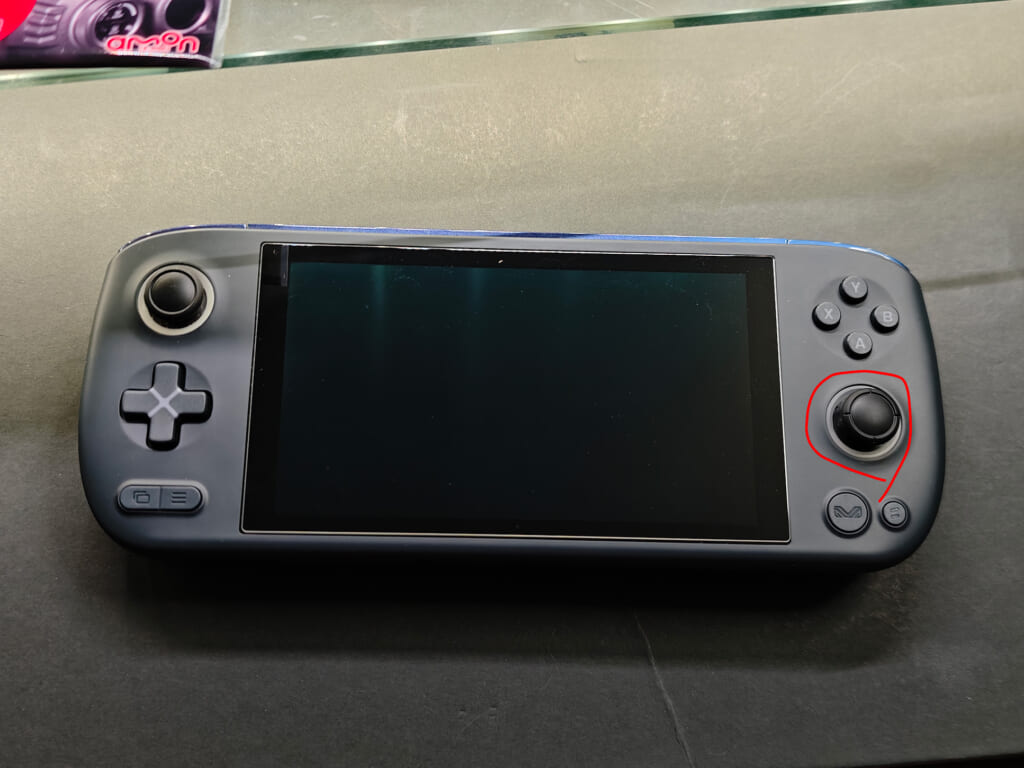

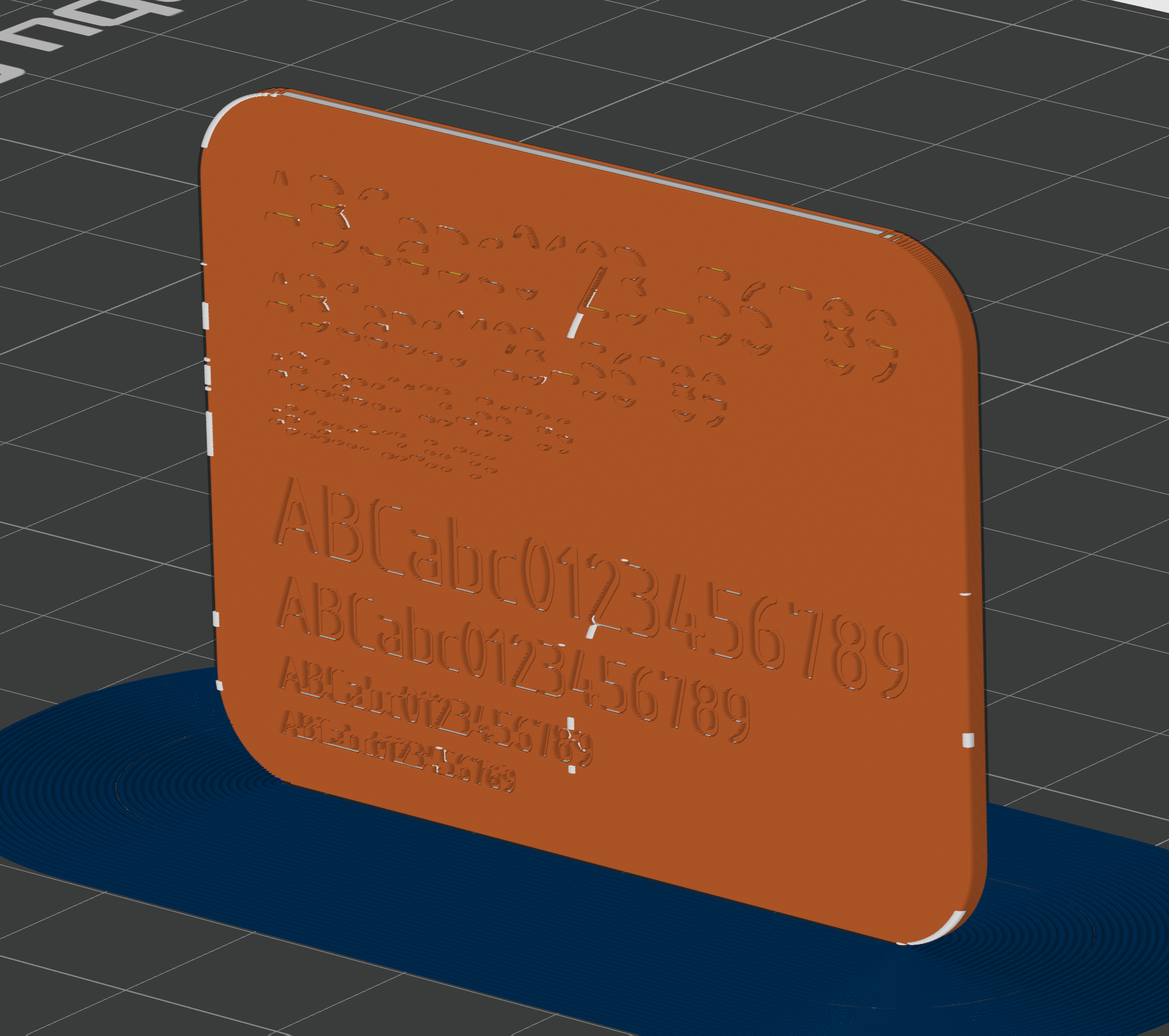

ともあれBahnschriftのE、Fは諦めてスライサー(Bambu Studio)へ。個人的によく使う文字高5mm、刻印の深さは0.3mmで、左が凸刻印、右が凹刻印です。トップ面のアイロンも無し。

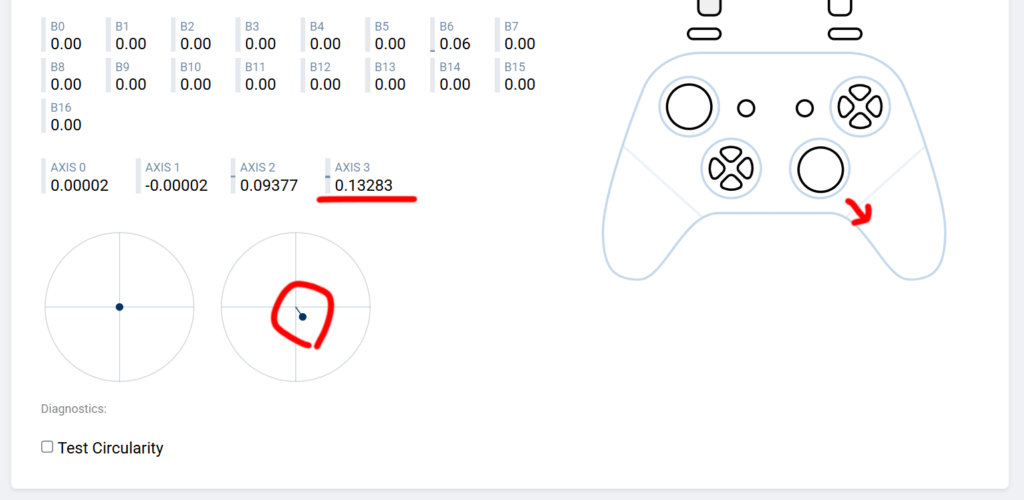

プレビュー時点で、Bahnschriftは線や内部の〇が欠けてしまっています。「A」の横棒とか「9」の中の〇が出なさそう。osifontとOCR-Bではosifontの方が文間が狭く、より狭いスペースに配置できそう(文字高も違う?)

実際に造形したものがこちら。

凸はosifon、OCR-B共に良好。凹は欠損はないけど周囲の造形線が影響してかなり読みづらいです。パターンを変えたりアイロンをかけるとマシになるかも知れません。

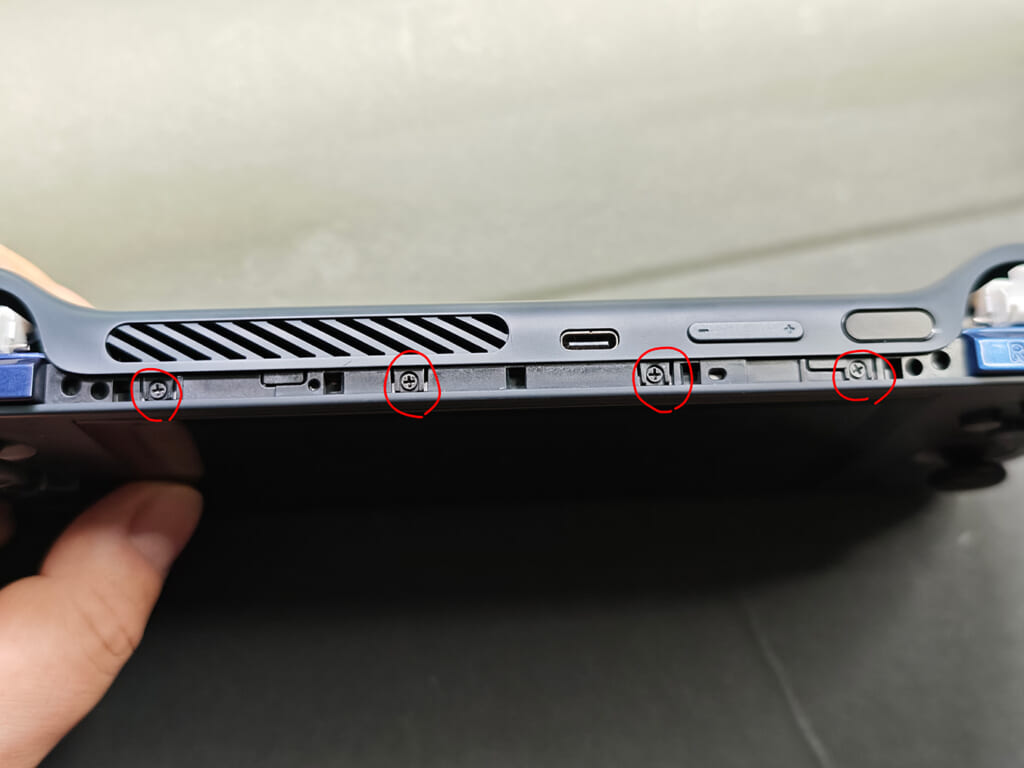

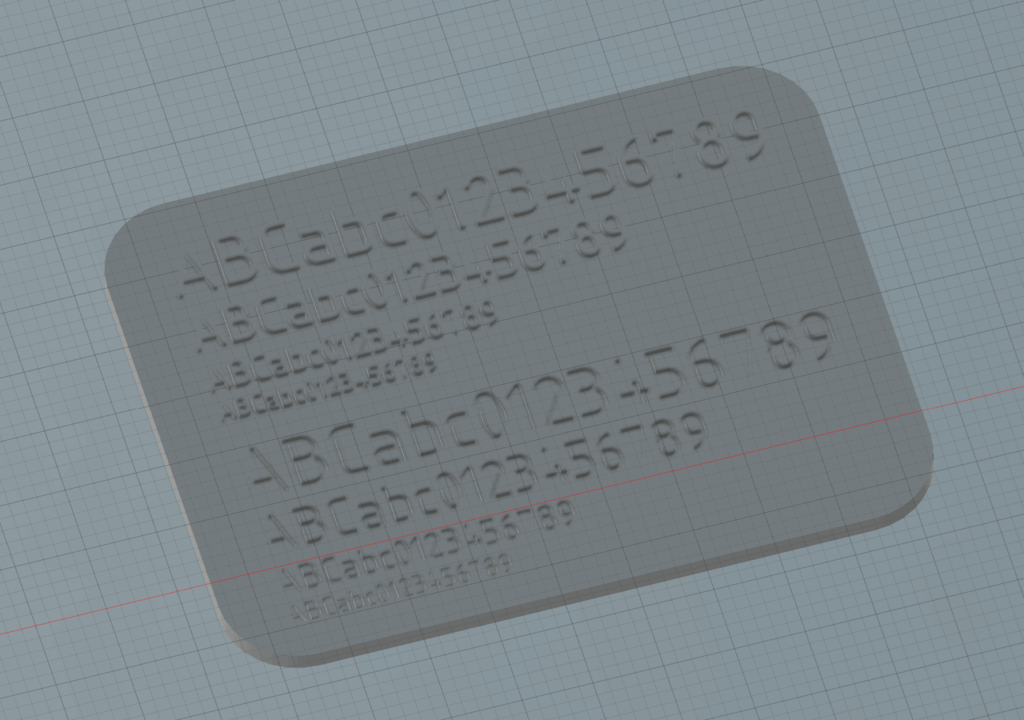

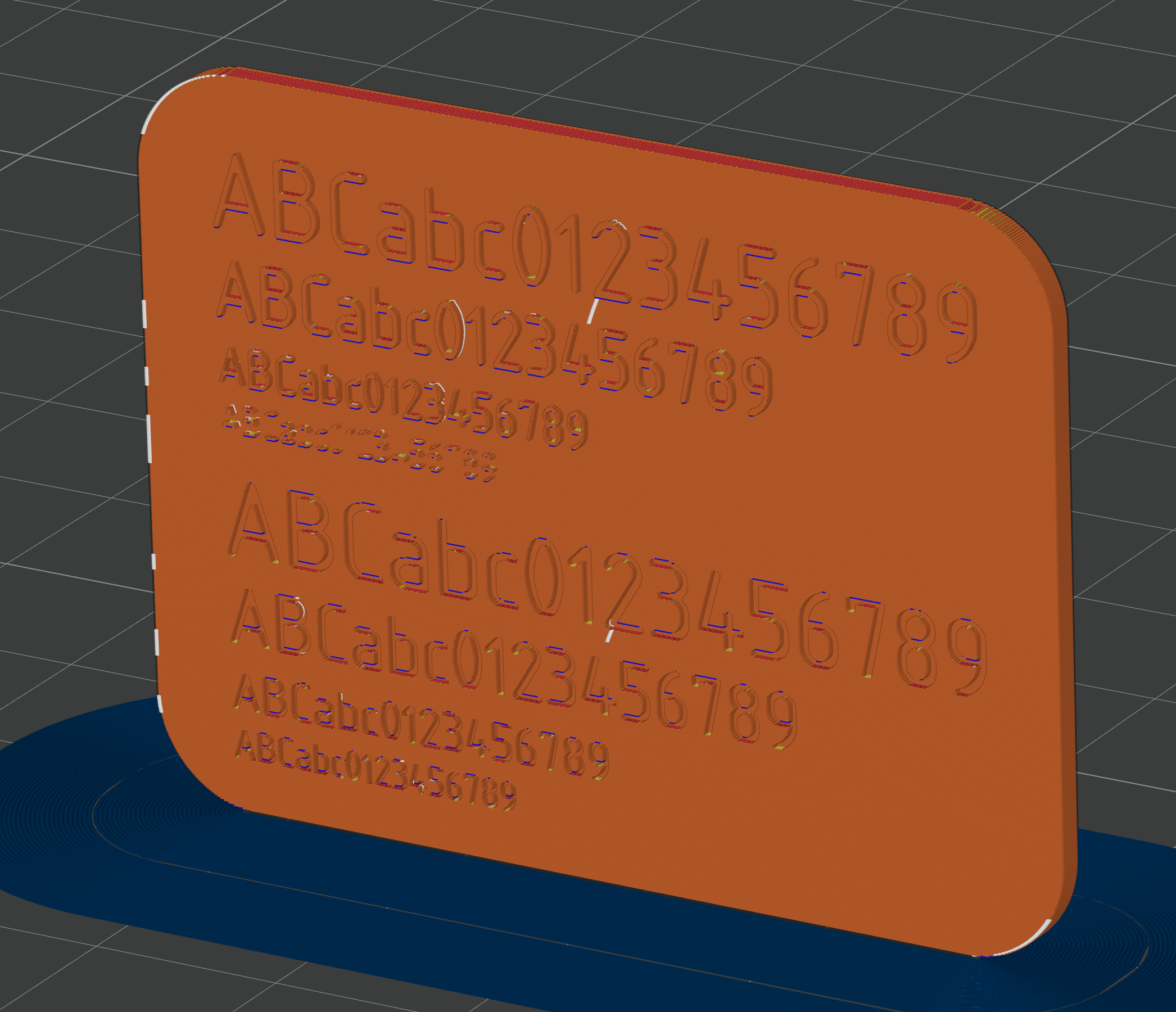

次にフォントをosifontに絞って、サイズの限界値を探ってみました。上のが5mmなので、4/3/2/1.5mmで、凸と凹で。

凸の方はスライサーの時点で3mm以下は消失。Boldにしてもダメでした。凹の方は割と粘ります。

立ててみるとこんな感じ。凸は4mmでも擦れ気味。凹は3mmまでは欠損なさそう。

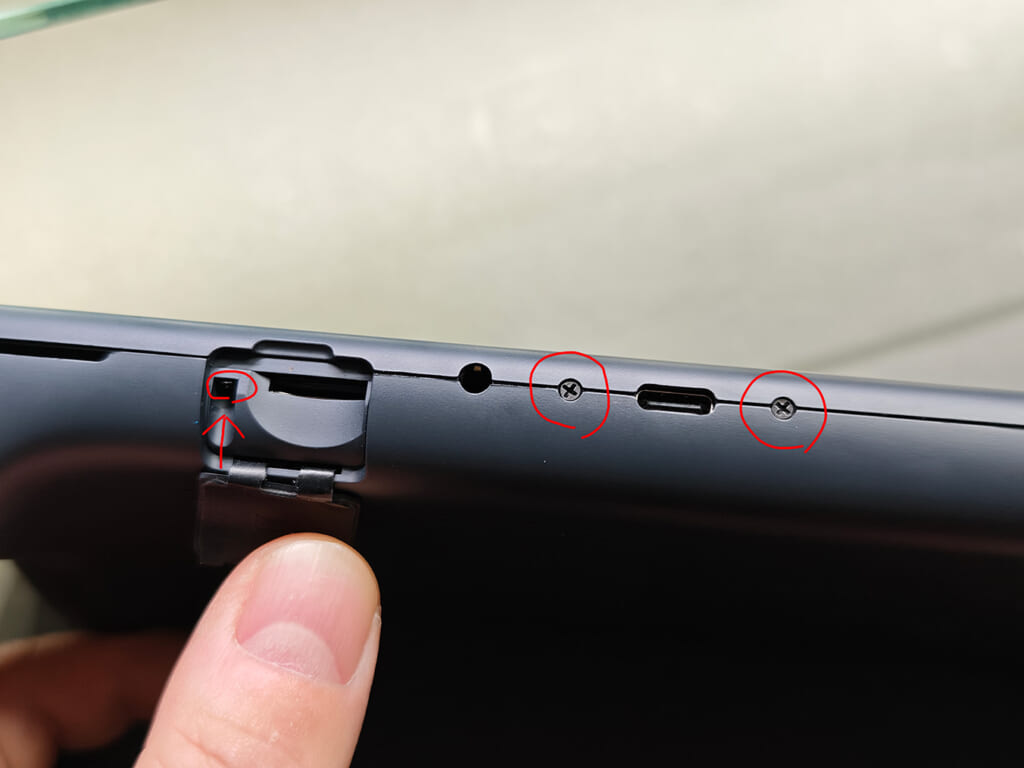

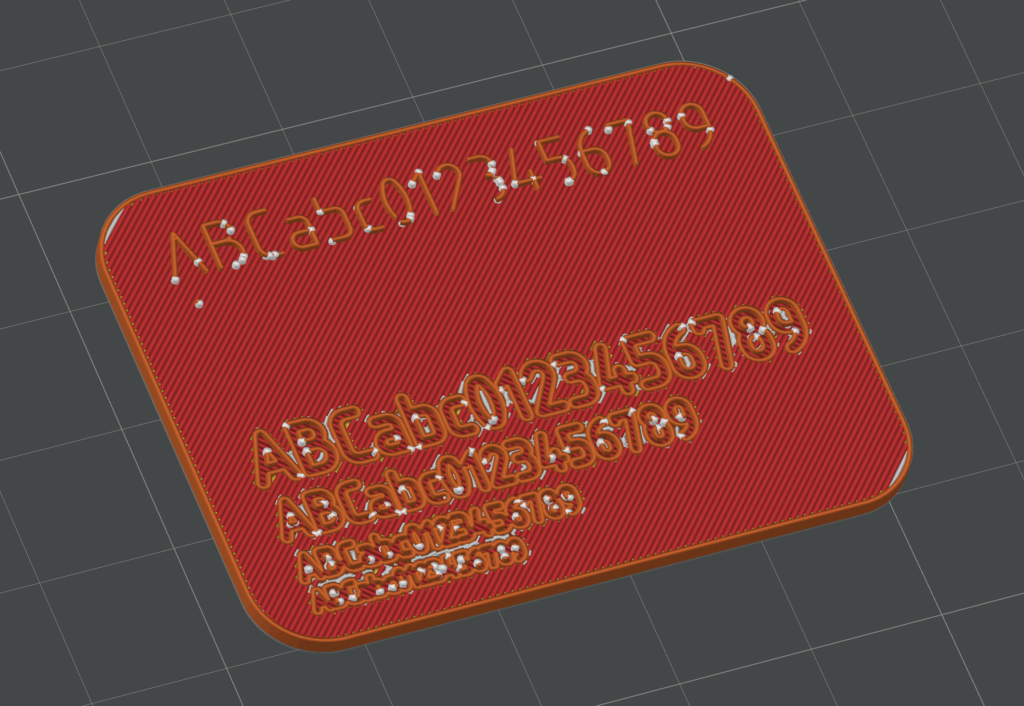

凹のサイド面を積層ピッチ0.12mmで造形してみました。

小文字は0.3mmが限界ですが、大文字と数字だけなら0.2mmも辛うじて、というところ。材料表示など「目をこらして読めればOK」みたいな表示であれば、0.2とか余裕もって0.25~3mmくらいはアリかな。

ノズルを0.2mmにするとかなり改善します。凸は2mm、凹は1.5mmも一応造形はできそう。

■まとめ

字形が好みなBahnschriftは残念ながらトラブルが多そうで除外。osifontが狭いスペースに書き込めるので良さそうです。スライサー上でのシミュレーションで見る限り、限界値はこんな感じになりそう。実際にはフィラメントや色、アイロン有無、積層ピッチ(レイヤー高)でも視認性が違ってくるでしょうが、とりあえずきちんと形が造形される限界値の目安として。

| トップ面凸 | トップ面凹 | サイド面凸 | サイド面凹 | |

| 0.4mmノズル | 5mm | 3mm | 5mm | 2.5mm |

| 0.2mmノズル | 1.5mm | 1.5mm | 2mm | 1.5mm |

特にサイド面は積層ピッチで縦方向の解像度は大きく変わります。スライサーのプレビューを見ながら微調整するのが良いでしょう。

また今回はFusion上で描いています。もしかするとスライサーのテキスト機能でやったら違う可能性もあります。

凹凸の選び方については、基本凸だと寸法に影響でるので凹の方が無難ですが、トップ面については造形線が縁取りのように出てしまって表面が荒れるのが悩ましいところ。可能であればサイド面の凹刻印が無難そう。凸でも0.3mmくらいならなにかをスライドして接合する面でもない限り実害はないと思いますが。