CX520Vを買ったポイントが3.5万円くらいあって落ち着かなかったので(笑)、T-01Aを買ってみました。おサイフケータイ用回線名義で買い増し。SIMはおサイフケータイ端末に戻して続投。T-01AはSIM無し運用です。

■料金上の2つの誤算

あんま調べずに店頭に特攻したので、契約段階でいくつか誤算が発覚しました。

- 一括提示価格の33,600円で買っても、2年以内の契約解除(機種変更も含む)で残金請求がある。

- Bizホーダイダブルではi-modeパケットが対象外

1つ目は毎月の請求に上乗せされる訳ではないので当面のダメージはないんですが、2年以内に飽きて処分する時にちょっと出費になります。まぁ、1年は持ってるだろうから、一万数千円ならいっか、と思って承諾。

2つ目はSIMをi-modeに戻して使うにはちと厳しいんですが、まぁもともとおサイフケータイを使うための通信(チャージ、マックのクーポン取得など)で、パケット割引サービスもつけてなかったくらいなのでいいや。Bizホーダイダブル自体は使わなければ\390なので非常用にしばらくはつけておこうかと。

■T-01Aをゲットしたねらい

T-01Aを買ってみた理由は800×480とEM-ONE並の解像度を1cm未満の薄さで実現していて、なおかつ1GHzというクロックによる処理速度への期待が持てる点。これにより、KindleDXでは無駄に画面が大きくなってしまう文庫本の電子化データ閲覧にちょうど良いんじゃないかという期待と、1280×720なDivXが再生できてCOWON A3の代替になるんじゃないかという期待です。それによってA3とS21HTが処分できれば安い買い物ではないかなと目論んだ訳です。

■ハード周り

とにかく薄いのは良いです。ガジェットとしてそそります。ただ、国産機の割に、

- USB端子が日本で一般的なmini Bではなく、micro USB

- ストラップ穴がない

という海外向け仕様な作りで、docomoで売るのはついでです、みたいな印象。micro USBは最近Kindle用にケーブル類を揃えたばかりだったので個人的にはあまり気にならないですが、ガラケーから以降する人は充電器もイヤホンマイク/ヘッドフォンも使えなくて大変でしょうね。ちなみに充電器はFOMA用のものを変換するアダプタが付属しています。

ストラップ穴がないのも海外的で、薄いだけにシャツのポケットに入れておきたいのですが、屈んだ時に落ちること請け合い。せっかく薄いんだからケースには入れたくないですしねぇ。ちなみにシリコンジャケットが付属してますが、そちらもストラップは取り付けできないようです。

ハードボタンも少なめで、縦にして右側にカメラ、左側にボリューム上下と電源ボタンがあるのみ。Windows Mobileではこのハードボタンの割り当てをカスタマイズして自分仕様にするのが醍醐味なんですよね。MangaMeeyaのページめくり用に左上側にもうひとつボタンが欲しかったです(本体を左手で握って親指で押せる位置)。

あと、薄いだけあってスタイラスは収納できません。更にストラップ穴がないので、スタイラスは事実上使い物にならないですね。で、指だと文字入力するのが激しく不便。メイン端末としてメールをバリバリ書くぜ、とかお考えの人は必ず実機を試してみるのが吉でしょう。

microSDスロットが電池ブタの中にあり、シャットダウンして電池を外さないと出し入れできないのもガッカリ。

全体にiPhoneから「表面のスッキリさにこだわって利便性がないがしろにされる」病を伝染されたデザインと言えるでしょう。

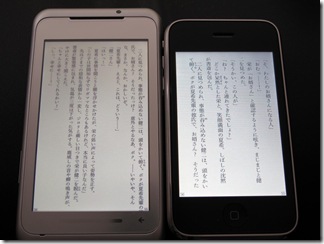

■電子書籍ビューワーとして

WindowsMobile用のビューワーとしては、もう長いこと開発終了したMangaMeeyaCEしか選択肢がない状況が続いています。非常にカスタマイズ性が高いソフトなので、それほど大きな不満はないんですが、T-01Aで使っていてやや不安定な印象を受けます(クラッシュが多い)。インストーラー形式ではないのでmicroSD上でそのまま使ってるのも悪いのかも知れません。どうもこの機種のmicroSD周りは不安定さが色々取り沙汰されてますしね。そのうち本体に移動して試してみます。

表示自体は非常に綺麗でかつサクサクなので快適です。右下側面のカメラボタンがページめくり用にそこそこ良い場所です。YouTubeに見開きモードでの表示例が上がってるようですが、さすがにこの解像度で見開きは厳しいです。むしろ横フィットで表示して、ページめくり動作を「スクロール兼ページ送り」にして使う方が快適な気がしています。

PDFビューワーとしては付属のAdobe Readerはダメですね。全画面表示ができないので解像度が無駄になります。サードパーティのPDFビューワーを物色してみる予定。

■動画ビューワーとして

残念ながらCorePlayerは1080×1080が再生上限のようで、1280x720pファイルは再生できませんでした。続いて、DivX Labからもってきたプレーヤーでは、一応再生できるもののカクカクします。特に全体がスクロールするような変化の大きいシーンはダメですね。2passで瞬間レートが跳ね上がらないようにエンコしてあれば良いんでしょうが、ウチではエンコ時間短縮のために品質保持設定が基本なので、瞬間レートはかなり高くなるポイントがあるはずで、さすがにそれには追いつけないようです。microSDを速いものにしたら、という期待もありますが、あんま変わらないだろうなぁ。こちらは引き続き試行錯誤、情報収集に努める予定。