木造2F建ての新居で、いまいちWi-Fiが安定しませんでした。当初WXR-5950AX12を1台で足りるかな?と思ったものの2F設置で、1Fの片隅みたいなところにいくと2.4GHzすら届かず。次に以前使っていたNETGEARのOrbiを復活させてみるもやっぱり1Fのお風呂場やトイレで断続的に切れる。

すわ、OrbiのWi-Fi6対応版を買うか!?とも思いましたがお値段が高い割に10Gbpsポートが親機側1つしかなく、おいおい有線LANのマルチギガビットイーサ化を進めていく上で不足かなと。

ということでWANの10Gbpsポートが浮いてしまいもったいないなと思いつつ、もう一台WXR-5950AX12を買い足して中継を組んでみることにしました。

BUFFALO WiFi 無線LAN ルーター WXR-5950AX12 Wi-Fi6 11ax/11ac AX6000 4803+1147Mbps 日本メーカー【iPhon...

WXR-5950AX12は2020年9月末時点でBUFFALOでフラッグシップモデルとなる最高峰機種です(どこも品切れで入手に苦労しました)。中継機能を使うには同じWXR-5950AX12でなければならないようです(Wi-Fi6対応機なら使えるという書き込みもみましたが、現状公式の記載ではWXR-5950AX12同士というのが基本の模様)。

OrbiやOrbi 6を使った場合との違いとして、「バックホール専用のチャンネルがない」という点が挙げられます。WXR-5950AX12は2.4GHzと5GHzの無線装置をそれぞれ1つしか搭載していません。対してOrbiシリーズは5GHzを2つもっているトライバンド機となります。例えばAとBという2台で中継した時、バックホール専用チャンネルがないと、

端末 — (44ch)—中継端末—(44ch)—ルーター端末—インターネット

となります。端末と中継機、中継機とルーターが同じチャンネルを共用するので速度がでにくいのです。かたや5GHzだけで2つのチャンネルを同時にとばせるOrbiのような機種だと、

端末 — (44ch)—中継端末—(100ch)—ルーター端末—インターネット

のように違うチャンネルを使うので通信が重複せずに最大スピードが出ます。ということで、端末が5GHzを使って中継機に接続した場合に速度が出ない可能性がある、というのが違いになります。

NETGEAR メッシュWiFi無線LANルーター2台セット Wi-Fi6(11AX) 速度AX6000 トライバンド RBK852 (ルータ―+サ...

とはいえ、有線部分、それもLAN側が10Gbpsという点はオンリーワン。例え1Gbpsの端末でも実効速度が上がるので、果たしてどちらがトータルでみて有利か、ということになります。最悪でも無線部含めて1Gbps超で使えるイーサネットコンバーターになるからいっか、ということで購入に踏み切りました(WXR-5950AX12が既に1台ある状況では、Orbi6を買うよりもう一台WXR-5950AX12を買う方が半額以下のコストだったこともあり)。

■結果

元々の構成としては、2Fの光ファイバー引き込み済みの部屋にルーターとして1台目を設置。v6プラスで上り下りとも300〜500Mbpsくらい出ています(Wi-Fi6端末で計測時。Wi-Fi5だと200Mbps台)。今回、階下である1Fで、部屋の位置としは真下に位置する辺りに中継機側を設置しました。

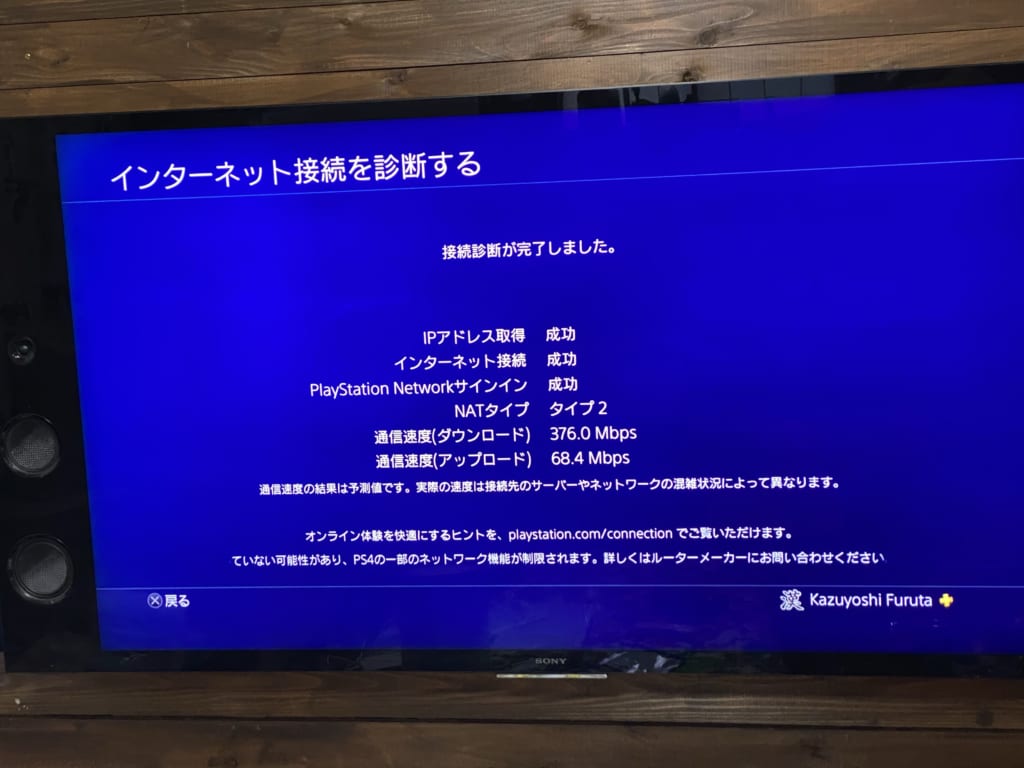

そして中継機側のWXR-5950AX12のLANポートに1Gbpsのスイッチをつなぎ、そこからPS4Proを接続して計測したのがこちら。

昼間ですが下りで376Mbpsでました。まずまずじゃないでしょうか。リビングのAVラック周りのレコーダーやゲーム機としては充分と言えます。

またいまいち途切れがちだった1Fのトイレやお風呂場でも安定した気がします。

■気になる点

中継機は公式の手順ではAOSSで親機にペアリングします。その後で中継機の管理ページにアクセスしようとするもLAN内にBUFFALO製品らしき端末が見当たらず。中継機のLANポートに有線でつないでもだめ。管理画面からファームウェアを更新したり設定を最適化したいのですが、いまのところIPアドレス/MACアドレスが見付かりません。Windowsでルーター検索ツールとかを使えばいいのかな?

またSSIDが2.4GHzと5GHzそれぞれに1(標準)、2(WPA3対応、3(WEP)と3つずつに加え、バンドステアリングに対応した共有SSIDが設定できます。計7つのSSIDが飛ばせるわけですが、2と3はOFFにできるものの1のチェックボックスがONのままグレーアウトしていて無効化できません。気持ち的にはバンドステアリングできる共有SSIDだけがとんでる状態がスッキリしてていいんですが、、また個別にステルスにすることもできなさそう。SSID1と共有SSIDを同じにしても2つとんでしまう模様(チャンネルは同一)。この場合、バンド固定かバンドステアリング対応のどちらのSSIDにつながったのかわからない状態となります。ここら辺、マニュアルを穴が空くくらい読んでみたもののわからず。以前はSSID1を無効にしてWPA3が使えるSSID2と共有SSIDという構成で使ってた気がするんですがなぜか再現できず。できないならできないでヘルプやツールチップに明記してくれれば余計に悩まなくて良いのですが。

そして1台目のレビューでも書きましたが、設定によっては再起動が必要にあんりゆうに2分くらいはネットが途切れるので、あれこれ試行錯誤するにもストレスです。一度設定がキマれば気になるところではないですが、導入初期はちょっとイライラします。

ともあれ最大の障害だった1F風呂トイレの電波状況が改善し、速度もそこそこでているのでOrbiを休眠させてしばらく様子を見てみようと思います。これでOrbiが処分できてWXR-5950AX12の2台目の購入費用の足しにでもできれば御の字かなと。