3Dプリンターの面白いところは、3Dプリンター自身で部品を作れるところです。将来的に月面とか火星みたいな極地で現地の素材で材料で現地で部品をプリントすればイイジャナイみたいな研究もあるみたいです。それは極端な話としても、実際3Dプリンターが好きな人はDIYが好きなのか世界中のユーザが数多くの部品や改良パーツ(Modification = Mod)をリリースしています。3Dプリンターに食わせられるモデルデータの交換に特化した交換サイトもPrintablesとかYegiとか色々あります。特に今回購入したBambu LabはMakerWorldというサイト(自社運営?)と密接に連携しており、サイト上のダウンロードボタンのかわりに直接純正スライサーソフトであるBambu Studioに読み込んだり、スマホアプリのBambu Handyからプリンターに出力指示したりできるようになっています。またアップロードされたモデルデータが高評価(DL数?良いね数?)だとその貢献の報酬としてポイントがついて同社の公式ストアのギフト券と交換できるぽいです。

そんなこともあってかBambu Lab社のプリンター用のMODデータもとてつもない数がアップロードされています。本記事ではそんな中で「これは要る!」と思ったものを記録も兼ねて挙げておきます。いつか自分が「これ壊れたまた造形したいけどどのデータだっけ?」ってならないようにと、どなたかの参考になれば幸いです。

■庫内を掃除しやすくするスロープ

X1Cは基本フィラメントくずは背面のダクトから放出されるのですが、少量はやはりエンクロージャー内に落下して次第に溜まっていきます。それを掃除するのを楽にするため、扉を開けた床面の段差をスロープ化するパーツがありました。

出力素材はPLAのマットシルバーで、いい感じに色が馴染んでくれました。他の方の2分割設計を1つにまとめたのが採用理由ですが、それ故か微妙に左右幅がピッチリで真ん中が浮いてきますので両面テープ接着必須です。

スロープの始まり(向かって奥側)が少し鋭さが足りず1mm弱の段差になってるのは、指定の0.1mm指定を見落としていたかも知れません。今度出し直してみようかな?

まだ掃除するほどくずが溜まってないですが間違いなくあった方がよいと感じます。

■ゴミ箱(poop chout)

Bambu LabのX1シリーズ、P1シリーズはフィラメントの自動交換システムがあり、フィラメント交換時にノズル内のフィラメントを輩出して背面の放出口から捨ててくれます。なので、その下にゴミ受けを設置しておくのが鉄板になっています。このゴミをp〇〇p(ウ〇チ)と呼ぶそうで、poop choutやpurge bucketという名前で非常に多くのモデルが共有されています。主流は背面の放出口から左側面にスロープで転がり落ちてくるタイプのようですが、個人的にあまりサイドに張り出させたくなかったのと、多色整形をしない限りそこまで大量にp〇〇pが発生しないだろうという目算で、背面に隠れる小型のボックスを選びました。採用理由はボトムフレームが本体底部に連結する形になっており、背面が見えてない状態でボックスを再設置する時にパコっとはまるので位置決めがしやすいかなと思ったという点です。マグネットでくっつけるタイプもあったんですが、まぁ調達の手間もかからない方がいいかなと。

底フレームと本体底面との連結は一瞬持ち上げて差し込むだけで、ねじ止めなどはないので簡単ですし非破壊です。

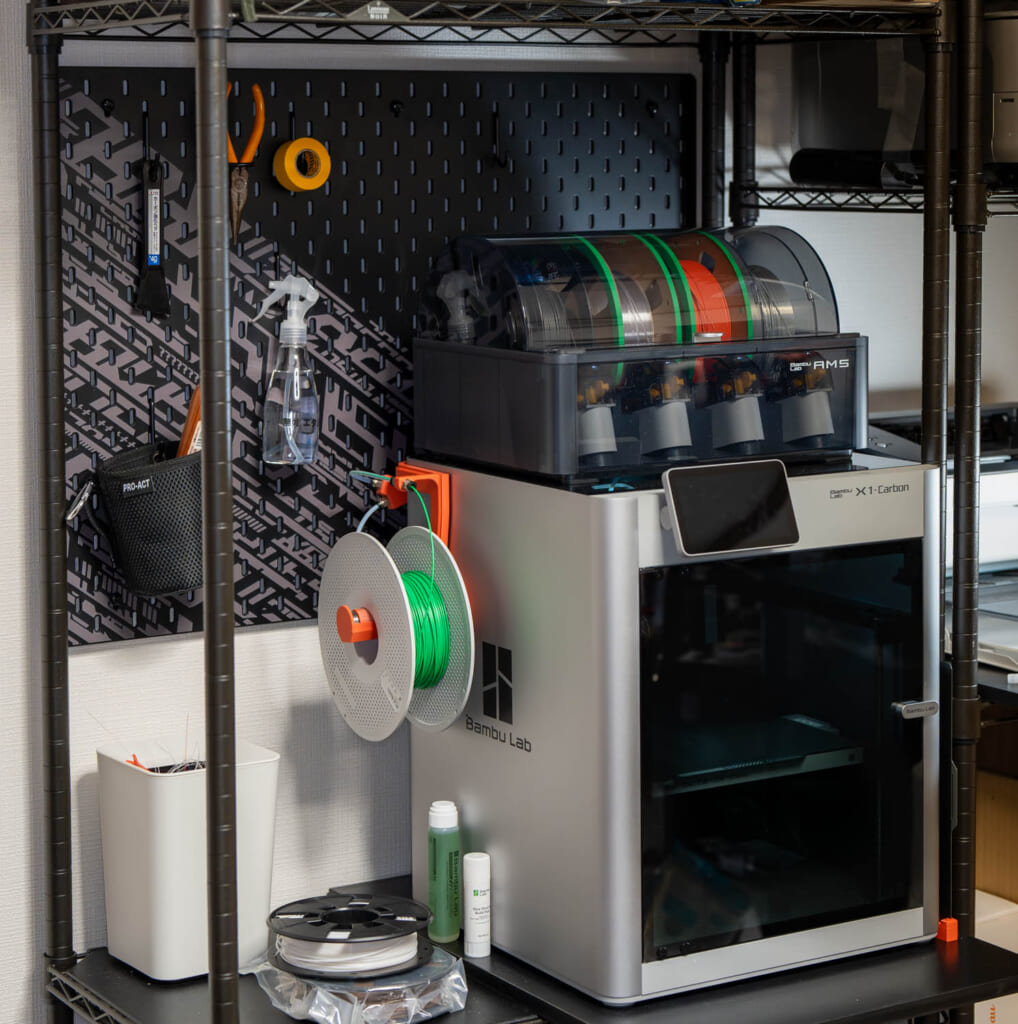

■Y字スプリッターとサイドスプールホルダー

Y字スプリッターはこれまたBambu Lab製品の定番MODで、AMSからのフィラメントとそれ以外のフィラメントを入れ替えるのを楽にするパーツです。文字通りフィラメントの差込口をY字に分岐して入口を2個に増やすといったものです。もちろん同時使用はできませんが、差込口をサイドに飛び出させることで背面をゴソゴソしなくてよくなりますし、AMS側のチューブはつないだままで済みます。

なお差込部分は造形物直ではなく、継手コネクターというエアチューブをワンタッチ接続する部品を取り付けるのが習わし(?)のようです。日本のAmazonで指定サイズかつあまり入数が多くないものを見つけました。この銀色の方しか必要ないんですが、探した時点ではこれが一番安いからいっかと。

スプールホルダーはそのAMSの4つ以外のフィラメントを使う時にスプールをひっかけておくバーです。標準では背面に生える形のものが付属していますが、やはり使いづらそうなので、サイドにおけるものを選びました。これがあるのでゴミ箱は再度に出ないものにしたという経緯も。このモデルはスプールを受ける軸部分に市販のベアリングを入れるバージョンもあり、その方がスムーズに静かに回転してくれるかなと思って投資することにしました。これも海外Amazonリンクしかないので自分で日本Amazonで探しました。ちょうど二個セットで発見。

また固定には本体裏のM3ネジを外して少し長いネジに交換して共締めするので、この機会にいろいろな長さのM3ネジが入っているセットを買っておきました。

これら同士を接続するPTFEチューブも必要でした。外形が4mm、内径が2.5mmという純正使用は公式ストアに売ってますがなんと品切れ。Amazonで同じ仕様のものをゲット。純正品と比べると透明度が高い一方、固さはちょっと固い感じ。その分、少しフィラメントの通りが悪い気もします。公式サイトで再入荷したら買い直すかも。

チューブを切る際に変形してしまうとフィラメントがスムーズに通らなくなるようなので、専用カッターも購入。

ひとつひとつはたいした値段じゃないですが、こまごまと買い物が発生しますね(楽しい)。この手の工業部品はAliExpressで探したらさらに安いんでしょうが、今回ははやく環境を構築したかったので納期優先で国内調達したというところです。安く抑えたい人はアリエクで探してみると良いでしょう。

Y字スプリッターは数あるなかからフラットなものをチョイスしてスプールホルダーに両面テープで接着。

完成状態がこちら。下の白いチューブが純正品でAMSから来るもの、上の緑のフィラメントが通っているのが今回買った社外品のチューブで、外部スプールから入れる方です。

最近お気に入りのOVERTUREのマットオレンジで造形しました。左がスプールホルダー(+Y字スプリッター)、右側は次項のプレートスタンドです。だいぶフルアーマー仕様になってきました。

2024.3.31追記: A1用ホルダーを使った引き戻し機能付ホルダー

良さげなモデルデータを見つけたので外部スプールホルダーをアップグレードしました。同じくBambu Lab製モデルのA1シリーズ用AMS(AMS Lite)のホルダーパーツを流用するというもの。

このホルダーはスプリングが入っていてフィラメントを送った後少しだけ引き戻す動作が入るっぽいのです。通常スプールホルダーをフリーでぶらさげているだけでは、勢い余って余分に送り出して最悪フィラメントが絡むことがあります。それが防止/軽減できるならいいんじゃないかと。このスプリング機構入りのホルダーをX1/P1シリーズに取り付けて使おうというもの。パーツはBambu Labの公式ストアで保守部品として購入可能です(執筆時点1,980円+送料)。取り付け方向別に緑色と黄色という選択肢がありますが、このモデルに使うには緑色を注文する必要があります。

最初に作った方のスプールホルダーと部品構成は似ていて、ねじ込みで本体に固定します。なので大きな本体側は共通でAMS Spindle Holderという棒パーツだけ出し直せばいいかなと思ってたんですが、ねじが微妙にあわずにそのままは無理でした。元の方はネジ部分だけ独立していてそこに角柱を差し込む構造だったのでこの角柱部分を切り取ってAMS Spindle Holderのネジ部分とリプレース。これで本体側は流用することができました。

とりつけた状態がこちら。スプールの固定自体にもスプリングで押し開いて固定する機構があるので、かなりしっかりと固定できます。見た目もかっこいいw

装着後まだ外部スプールを使う機会がなく評価は追々。

■ビルドプレートスタンド

これもBambu LabプリンターMODとしては一大ジャンルな気がします。複数種類を使い分けることになりがちなビルドプレートの保管用スタンドです。卓上に置くもの、本体サイドに取り付けるもの、AMSや本体の下にはさむ形、ウォールマウントなどあらゆるソリューションが提示されていますが、今回は当面は最大でも3枚程度で常に1枚は本体にセットしているので、2枚保持できればいいかなと思い、スリムなこれにしました。これもゴミ箱と同じで本体底面の凸凹にあわせてはめ込む方式です。写真は左側についているのですが作者が写真を流用してあるだけのようです。きちんと右側用です。

しかしこれがどうやってもはまらない。どうもBambu Lab製品は時々サイレントに仕様やサイズがかわるらしく、今回もそれかもしれません。仕方なく固定箇所を物理で切断して、写真とは少し違う位置ですがとりつけできました。結果的に手前にきてオーライかなと。本当はFusion 360に取り込んでデータからいじればいいんですが、フィラメントがもったいないので力づくで解決。配布されてる.stlデータなどはメッシュデータといて面データにコンバートした後の状態なので、Fusion360で再編集するには変換が必要でちと面倒だったり重くなりがちだったりなので、あんまり凝った再編集はしたくないというのも。このあたり、もう少しノウハウを集めたいところ。

本体ビタ付けなので多少出し入れはしづらい面もありますが、フットプリントが小さく、倒れる心配はないのでいいかなと思います。

といっても既にプレートは2枚。あと1枚まではおけますが、それ以上増えたらまた物色ですね。

■AMS用湿度計ホルダー

AMS内は乾燥剤をいれてフィラメントの防湿もできる仕組みになっていますが、きちんと湿度を保てているかをモニタリングするための湿度計をいい感じの場所に固定するホルダーです。Youtubeで3Dプリンター関連の動画を出しているかける氏の作品。

ちょうどこれ用の湿度計は以前に買ってもっていたので流用できました。4つセットなのでAMSの外側にも置いて対比してみようと思ってんですが1つしか見付からず。でも室内で30%くらいだったのが撮影時に20%、その後でみたら18%になっていたので頻繁に開け閉めしている割にはきちんと除湿できてるっぽいです。今は付属の除湿剤を入れてますが継続的に純正のを買うと高いので、後述のシリカゲルトレイを使っていく予定。

注意書きにあるように側面の壁がかなり薄く、サポート材を剥がす時に一部折れてしまいました…実害がないので放置。

■トップガラスリフター

高温プレートを使う時にトップ面のガラスを開けるよう指定がありますが、上にAMSを積んでいる人はなかなかそうもいきません。そこでいくつかガラスを(AMSがズリ落ちない程度に)斜めにあけて、間にはさんで固定するパーツが提案されています。その中で、持ち手と一体化して普段は折り返しておけるタイプのものを導入。オリジナル版よりも角を丸めてあって良いのと、オリジナル版は最初から組み上がった状態で造形され外れなかったのに対し、こちらは別々に並べて造形するようになっていて良かったです。当初、下に挙げている換気用中間台をイメージしてましたが、こうして少し持ち上げるだけで済むならこれでいいかなとか。

■その他、気になっているMod

・換気用中間台

X1/P1Sは素材によっては上面のガラス蓋を開けるてエンクロージャー内の温度を一定以下に保つことが推奨されています。しかしAMSが上に積んであるとそれが難しいので、このような間にはさむスタンドが考案されています(他にもAMSがズリ落ちない程度にちょこっとだけガラスを斜めに持ち上げるスペーサーなどもあります)。

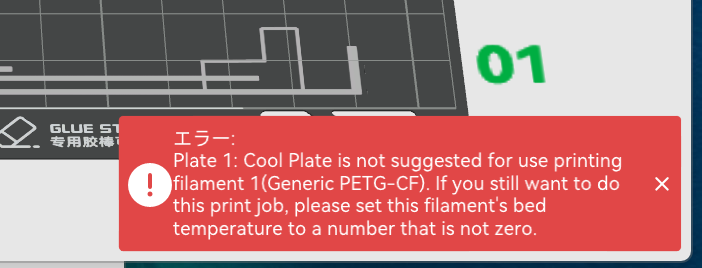

かなりヨサゲですが、まだガラス開けないとなんともならない状況になっていないのと、大物で目立つので使うフィラメントや色をしっかり検討しようかなと思って保留にしています。消費フィラメントが1kgを超えているので2巻購入しなければならなかったり。すでに作ってしまったサイドパーツとあわせてオレンジはちょっと派手すぎるかなーとか、OVERTUREの段ボールスプールのフィラメントはできれば今後は避けたいなー、とかいろいろ思案してます。

・シリカゲルトレイ

AMS内部には乾燥剤としてシリカゲルのバッグを入れておくスペースが2つあります。ただ使い捨てのバッグは再使用もできずコスト高いので、電子レンジ加熱で何度でも使える粒々タイプにしようと思っています。それを直接ザラザラっとくぼみに入れてしまうと取り出しが大変なので、こういうトレイが提案されています。(別途本体側の蓋があるにも関わらず)蓋付きが多い中、これは蓋無しなのと、つまんで持ち上げるための突起がついてるのがいいかなと思っています。

■まとめ

結構な部分が「なんで最初からこうなってないねん!」って気もしますが、まぁこれはこれで物色してプリントして試してってできるのも楽しいかなと。MakerWorldなんかはスマホで物色してそのままプリンターの送れるのでちょっとした隙間時間や布団の中で眺めるのもまた良しです。

今後もよさげなModを見つけたら追記していきます。