届きました。注文が2/3早朝、出荷のお知らせが来たのが2/7午後、名古屋から佐川で送られて到着が2/9の昼過ぎ頃でした。納期表示が「通常14日~20日」だったことを思えば早く届いたかなと思います。ちなみにこれを書いてる時点では「1~2週間」に短縮されたようです。

早速セッティング、アクティベート、ベンチマークをしていきます。なお現時点でStarlink Miniの日本語の動画はレアだったので、一応自分でも撮影してみました。動画でみたい方はこちらをどうぞ。

パッケージ内容はこんな感じで、本体の下に電源ケーブルが収まっています。かなりシンプル。IKEAみ。

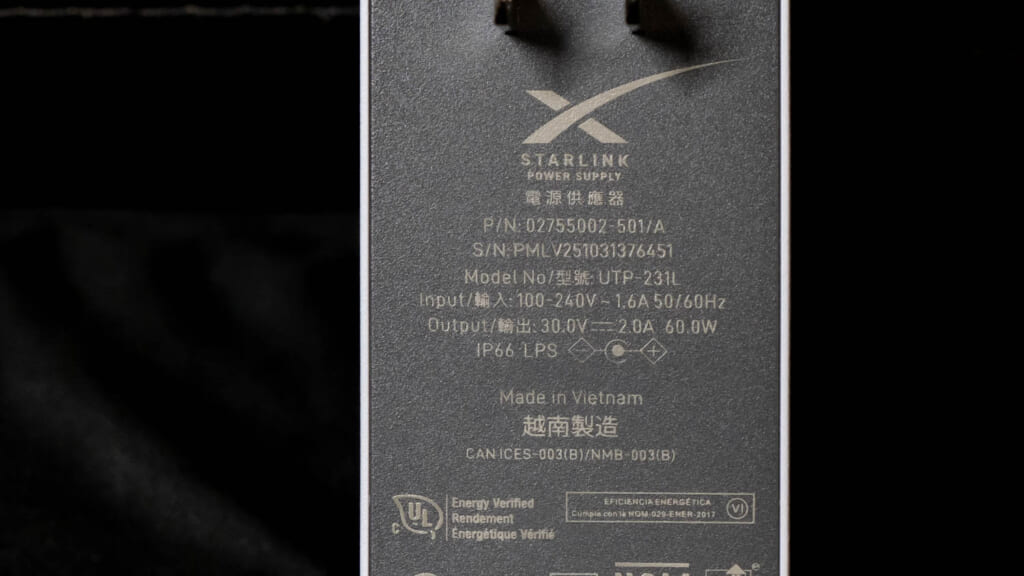

付属のACアダプタはこれ。USB Type-Cではなくいわゆる5521(外径φ5.5mm 内径φ2.1m)プラグのジャックに防水機構をもたせたもの。プラグ側にゴムパッキンが一体化しています。デカくて角張っていて、電源プラグも折りたためないアメリカンな雰囲気。

出力は「30V x 2.0A = 60A」のようです。USB PDの時は100Wが必要ぽいですが、こっちは60Wでいいんだ?という感じ。

実使用は20~40W程度のようですが、15mとか長尺ケーブルを使うせいか減衰も考慮して高めの電圧で送り出す必要はあるみたい。

いずれにせよあんまりイケてるACアダプタではないので、もしポータブルで使うならUSB PD環境を揃えて使いたいところ。先の記事にも書きましたが、こちらの変換アダプタを注文済み。同梱品だけではUSB PD給電はできず、純正オプションも社外品も翌日配送では入手できないので注意が必要です。

ハード周りで気になったのはその防水プラグ。電源ポートと有線LANポートそれぞれパッキンのついた防水プラグ仕様なんですが、その抜き差しが結構固い。これがStarlinkプラグという大層な名称の有線LANポート用のキャップです。

確実な防水のためには仕方ないんでしょうが、かなりキツキツで、その上つかんで引っ張れる持ち手が小さいので結構グリグリ力を入れて引っ張る必要があります。これがケーブルになると、ケーブル自体を引っ張るわけにもいかず、更につかみ所がないのです。

またこれも防水のためかもですが、実際のポートhじゃ結構奥深いところにあります。

市販のRJ45ケーブルをさすごこんな感じで爪までスッポリ入ってしまって、マイナスドライバーかピンセットでも使わないと外せなくなります(^^;)。ブーツがついててそっちから爪を押さえられるケーブルもありますが、それはそれでブーツの幅で奥に刺さらなそう。

基本はこういう専用設計のプラグである必要がありそうですね(写真のグレーの方)。

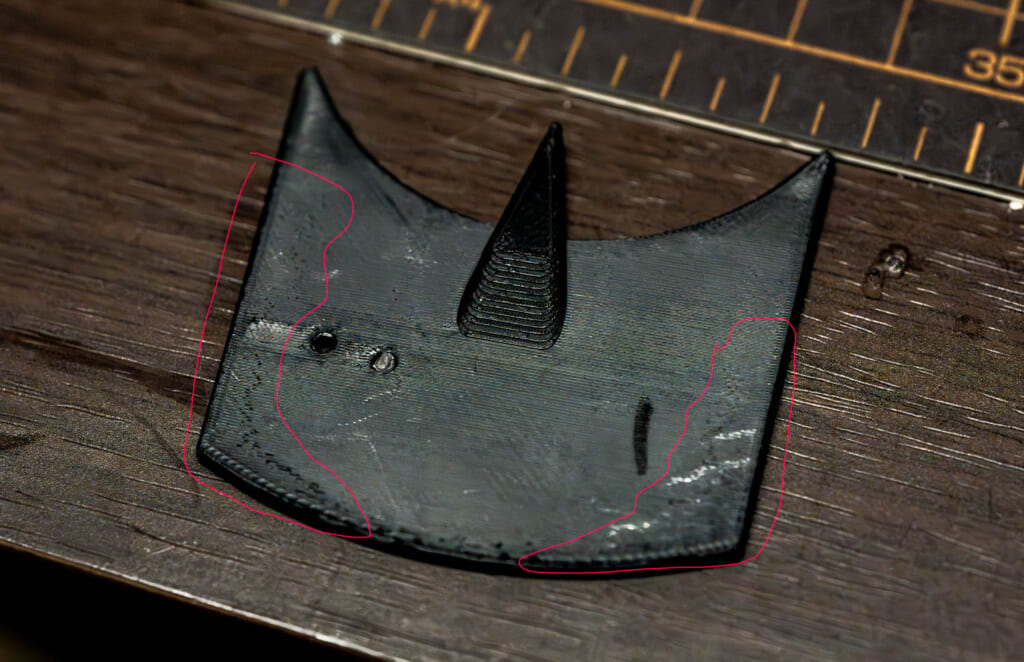

一応、3Dプリントで一般ケーブルを使うカバーが作れないか思案中。

設置&アクティベーション

とりあえず庭で初期設定。植木の影にならないよう脚立の上に設置。

専用アプリによる位置決めや初期設定の様子は是非動画でご覧ください。

アプリは概ねしっかりしてわかりやすい出来なんですが、Webページに遷移して登録するフローがイマイチでした。Apple Payを使って名前や住所、電話番号情報の転記ができるようになっているものの謎のエラーが出て何度やっても通らず、結局全て手入力でクレジットカード決済しました。またその際、自分が悪いのですがメールアドレスを打ち間違い。確認欄もなく確認メールでURLを踏むといった手順もなく、間違えに気付かないまま登録が完了できてしまいました。後からマイページにログインしようとして「メールアドレスが存在しない」的なエラーになって詰み…。ログイン画面ではIDにメールアドレスしか使えないのですが、パスワードリセットでは電話番号を使うことができたのでなんとかサポートのお世話にならずに自己解決できました。なお電話番号も国際形式(81始まり)で入力する必要がありハマる人いそう。電話番号とパスワードで認証した後で、更に二段階認証で登録アドレスにメールが行き「ダメやんけ!」と思ったんですが、再送時にはSMSが選択でき事なきを得ました。間違えたメアドの主には何度も謎メールが届いてしまい申し訳ない。なんかこの辺のフェールセーフのなさがテスラに通じるものがあるなぁと思ったり(偏見)。そもそもメールアドレスを打ち間違えたとわかったのはたまたま動画撮影をしていたからで、それがなかったら「登録まで日数かかるのかなぁ」とか思ってたかも知れません。

■スピード比較

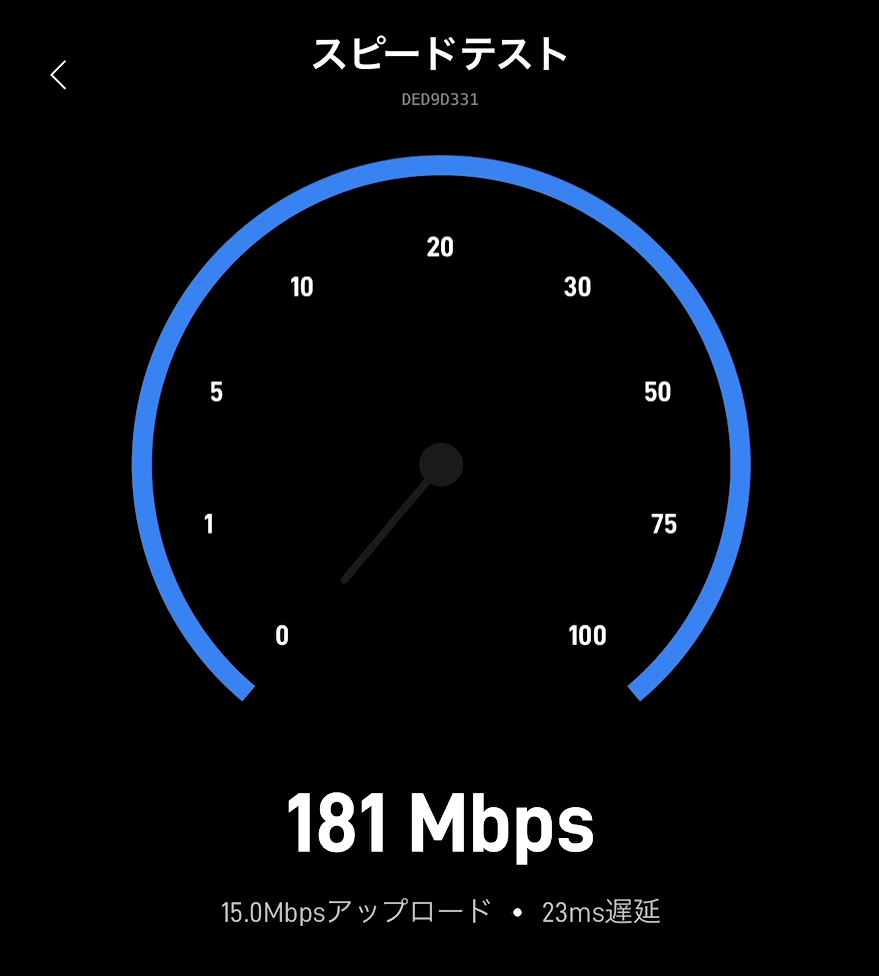

本体に電源が入りアプリとのリンクが確立すると契約前でもスピードテストができます。それがこちら。下り181Mbps/上り15Mbps/レイテンシ23msです。

100Mbpsは超えるっぽいと思ってましたがなかなかです。ただこれはWi-Fi区間を含むかどうか不明。たぶん含んでない気がします。

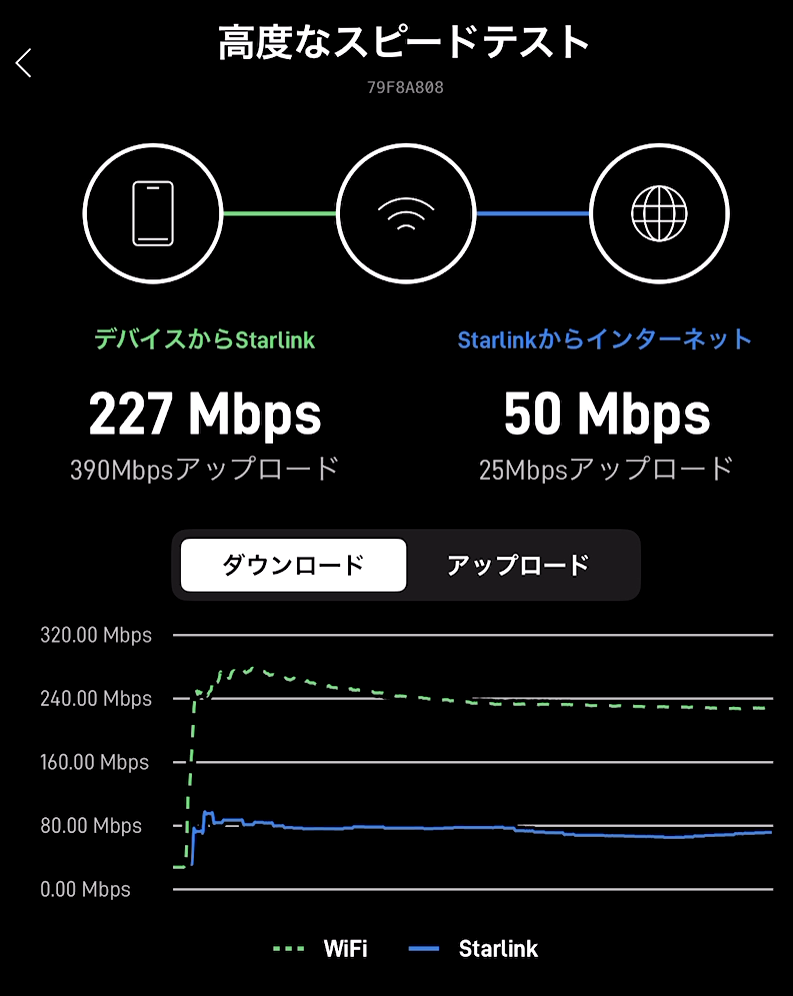

別途「高度なスピードテスト」というのが実行できて、そちらは「端末-アンテナ間(Wi-Fi速度)」と「アンテナ-衛星間(WAN速度)」が別個に測定できます。ただこれはこれでWAN区間(青)の方が妙に遅い数字になる。じゃぁ総合して181Mbpsってどこから来てんねん、ってことに。

まぁでも確かなのはWi-Fi5(802.11ac)でも足りるってことですかね。ただ後述しますがping値はWi-Fi経由すると結構遅くなる印象はあります。

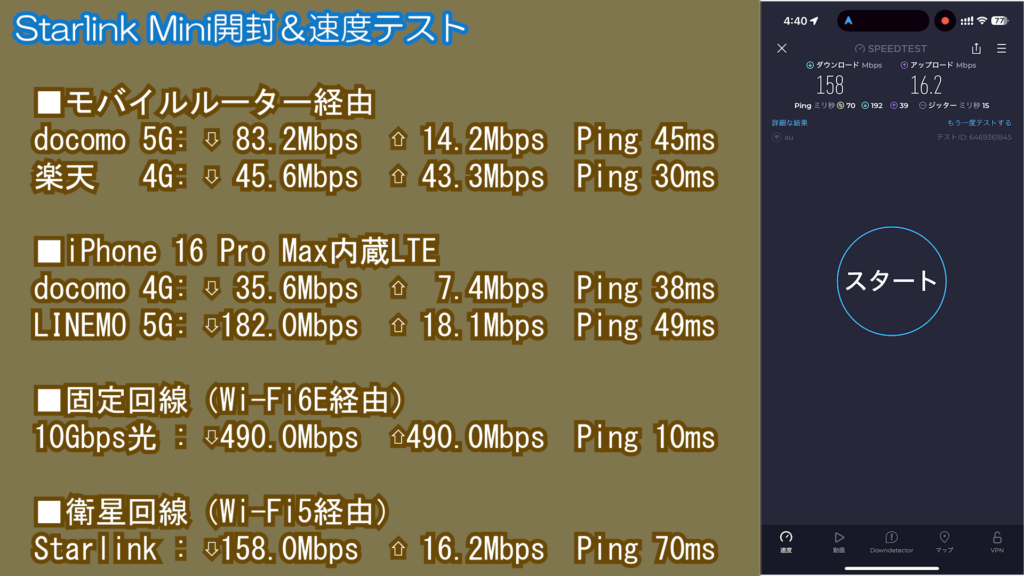

ここはやはりStarlink外で計測した方がフェアでしょうということで、Ooklaのスピードテストアプリ(iPhone 16 Pro Max )で計測。せっかくなので内蔵セルラーでの速度や5Gモバイルルーター(FS050-W)、自宅回線(フレッツ光10Gbps)とも比べました。またMacBook Proで有線LAN接続も試してみました。動画用に作った画像ですみませんが、こんな感じ。

唯一LINEMO(Softbank低価格ブランドSIM)が180Mbpsを叩き出していますが、それ以外は数十Mbpsくらい。それと比べて160Mbps近く出ているのは立派。しかも5Gエリアとか関係なく空さえ開けていればどこでもこの速度が享受できるわけです。

当然光には遠く及ばないですが、光ファイバーを通すのが難しい集合住宅や賃貸住宅、郊外だったりには貴重です。住所固定プランなら使い放題でも6千円台なので北向きに空が見通せるならアリですね。個人的に光が使えない物件はまず選ばないですが、引っ越してすぐ光が開通できない工事待ちの1,2ヶ月だけ契約するみたいな使い方にも良さそう。

ちなみに10Gbpsの割に光が遅いですがこれは室内のWi-Fiアクセスポイントに庭からつないでいるせいもあるかもです。また2.4GHzと5GHzと6GHzが混在のメッシュWi-Fiなのでもしかすると2.4GHzでつながっていたかも?自宅内で有線LANなら4桁軽く出るのでこれはあくまでWi-Fiがボトルネックになってるとお考えください。

それにしてもSoftbankが”パない”ですね。LINEMOはPerplexityを安く使うために契約していて基本使ってないんですがもったいないな。メイン回線を十何年ぶりにSoftbankにしたい…けどフレッツの光割もあるので、なんか上手い組み合わせを検討しようかな。

閑話休題。あとは有線LANの計測。Starlink Miniの有線ポートにMacBook Proを直結(ハブを介さず)して計測したのがこちら。

speedtestとfast.comで下りが倍違いますが、200Mbps出ました(speedtest.net)。pingも36msなのでか上記の70msと比べるとかなり良くなっています。Starlinkアプリでも23msだったので、ここはWi-Fi区間が足枷になってそうですね。Wi-Fi5なせいなのかルーター自体の性能の問題なのか。レイテンシが気になる使い方(FPSゲームなど)なら有線で使うか有線経由でより新しい規格のアクセスポイント専用機を別に組み合わせた方が良いかも?

一方上りが18Mbps近辺なのは衛星通信側の限界ですかね。特にMiniのアンテナサイズで500km上空の衛星まで送信するんだから仕方ないのでしょう。500kmといったら東京-大阪の距離ですもんね。このA3くらいの板でそんな距離電波を届かせられるというのがいまだによくわからない謎技術。

■車載もしてみた

現状、日本とブラジルでは移動中の利用は法令違反になるので禁止だそうです。ちょっと残念。いわゆる「5GHzは屋外禁止」なのとは別の規制ですかね。それ言い出したら必ず屋外で使うStarlink Miniに5GHz Wi-Fiが内蔵(有効化)されてたらアウトです。こちらの資料によると「移動局としての認可を取れてないから」ということなんですかね。いずれ使えるようになってくれると嬉しいです(何に使うとかはさておき)。

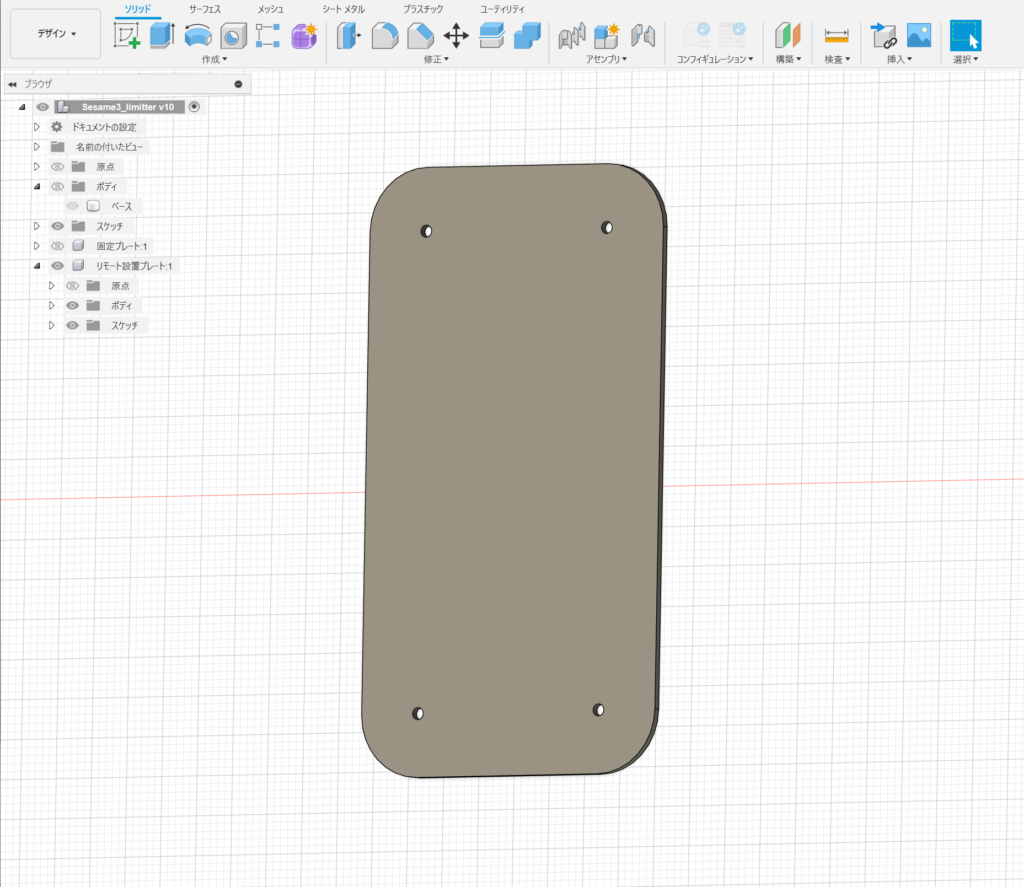

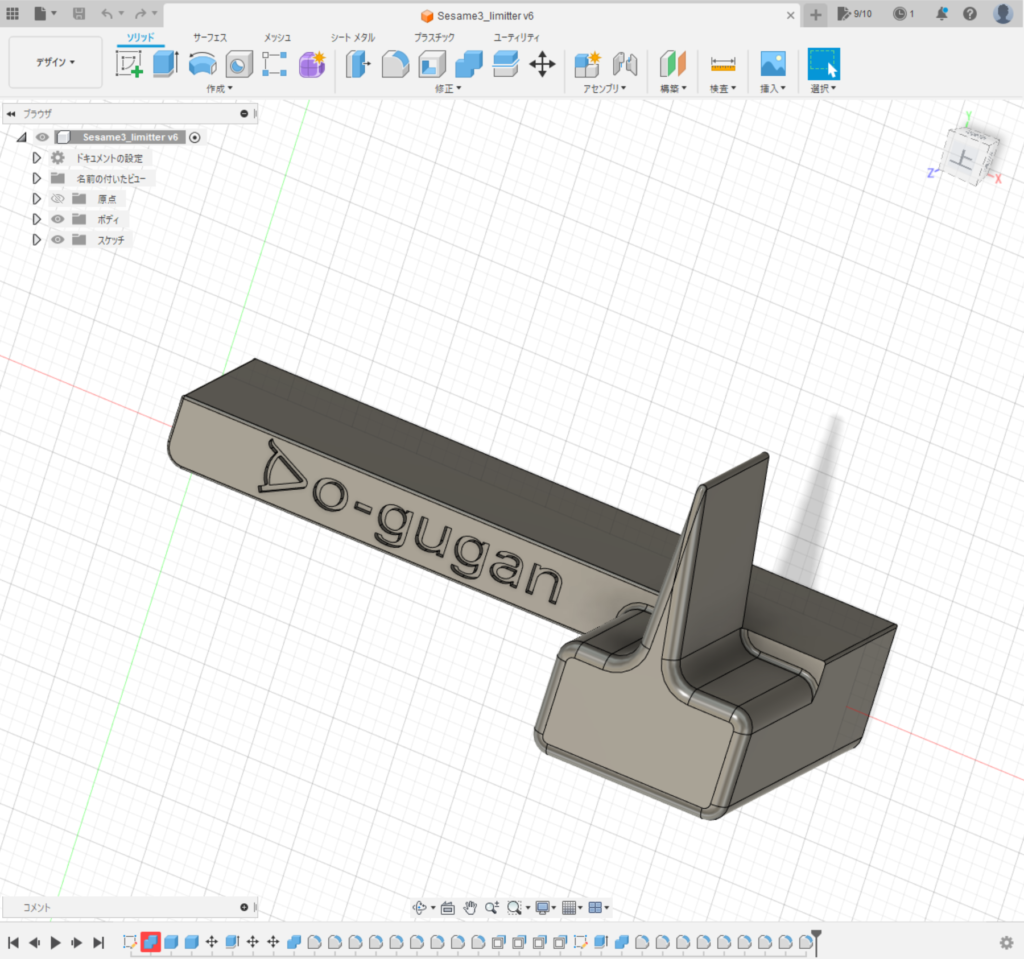

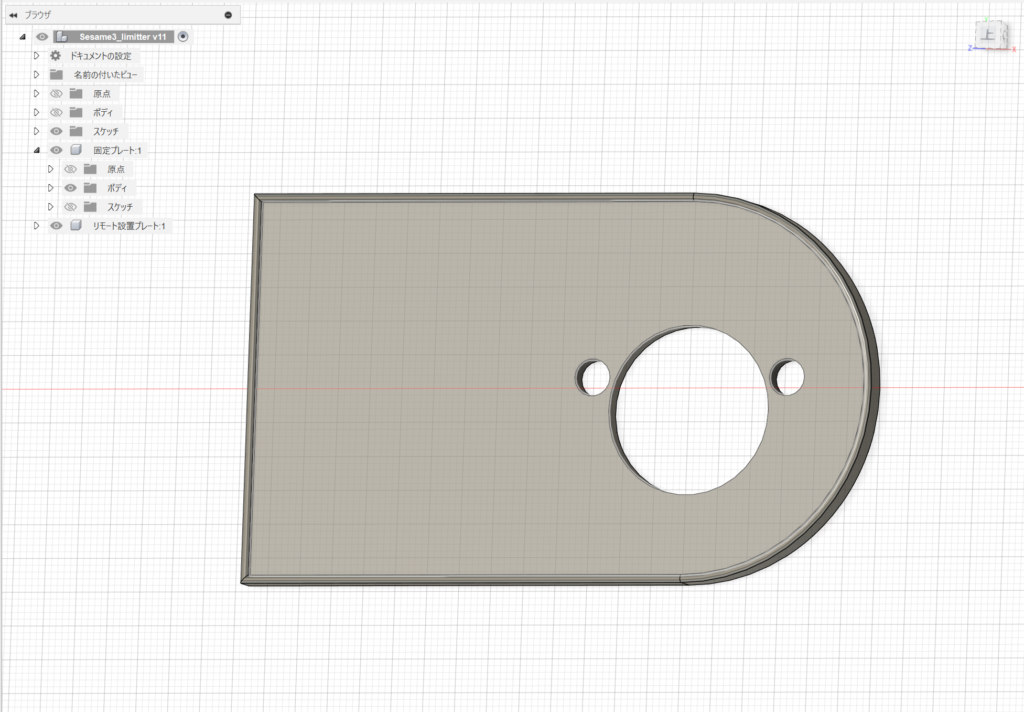

ということで、移動先で車を駐めた状態でテストしてみました。クラウンにはムーンルーフ(サンルーフ)があるので、そのガラスの内側に吸盤で固定するマウントを3Dプリントしていったのですが、上手くつかず後日改善して再挑戦予定。サイズ的には横向きならいけそうでした。そもそもここは熱線カットガラスだと思うので電波透過率も悪い可能性あり。

とりあえず今回はフロントダッシュボードに雑に置いてテスト。USB PDアダプタもまだないので、通常のACアダプタをAC 1500Wポートにつないで給電。

方角もまずは駐車場枠ありきでできるだけ北に向いたところに駐車。その範囲で雑に置いただけ。車内だとスマホアプリでグルグル全天を見回してのテストもできないので。そんな雑な向き、フロントガラス越しであっても下り数十Mbpsは出ました。ネトゲTPSシューティングのTHE DIVISION2を2人でプレイ。自分より遅延にうるさいパートナーでも不満なくプレイできたとのことです。ファミレスなどのフリーWi-Fiやテザリングだと全然ゲームにならないそうなので、それよりも優位ということになります。

そのためにROAMプランを継続契約することは今のノマド頻度からすると厳しいですが、理論的にはファミレスの窓際席に座って、車も窓近くに置ける位置取りならば、モバイルバッテリーで車内にStarlink Miniを稼働させておき、Wi-Fiで店内から利用するとかできそうですね。いずれ山奥のコテージとかいってエクストリームゲーミングもしてみたしなと。

■まとめ

とりあえず前評判通りに使うことができ、自宅外で100Mbps超のネットワークが使えるという手段が手に入ってワクワクします。場合によっては客先UT現場でモバイルルーターの代わりに持ち込んでもみたいですが、アンテナだけ屋外に設置するというのは多くのクライアントのビル建物では難しいかなぁ。たまにゲスト用Wi-FiがショボくてZoom/Teams配信が切れる時に今は上りが強い楽天モバイルをモバイルルーターで使ってたりするんですが、そういう用途にいいかな?でも上り有線なら楽天モバイルかな(エリアなら)。

とりあえず初回契約したので1ヶ月は色々使ってみたい。その後はたぶん休眠かな。

DIYの宿題としては、

- キャリングケースを用意する

- サンルーフマウントを完成させる

- USB PD給電で使ってみる

- Ethernetポート用の防水ブーツを自作してみる

辺り。特にキャリングケースは保管する上でもポイント。周辺機器やケーブルも含めて1つのバッグ/ケースにまとめて待機させておきたいです。16インチのノートPCに対応したリュック/バッグを中心に物色かな。ハードケースも気になりはしてます。

また追々記事や動画を追加していきますのでご関心あれば時々覗いてみてください。RSSリーダーをご利用の方は登録しておいていただければと思います。

2025.8.26追記: 0円休止が不可に?スタンバイモード開始

今月、SpaceXからスタンバイモードという料金プランが発表になりました。月額730円で低速通信(0.5Mbps?)が使い放題というもので、お得でしょ(ドヤ、ってアナウンスしてますが、実質的に「使ってないユーザからも徴収するぞ」的な意味合いが強いです。「災害時に(他に通信手段がなくても)スムーズにプラン復活できるよ」と謳っていますが、もともと契約手続は未契約状態でもできるんじゃなかったっけ?と。まぁみんながハードだけ買って災害発生まで封印してます、じゃ全然売上あがらないですしね。ハード料金が逆ザヤだったら赤字を垂れ流すばかりです。アメリカで先行して施行されたのが日本にも、、という流れです。

9月までに「スタンバイモード」プランへの変更承認操作をしろ、でなければ回線契約はキャンセルされる、というお触れですが、これキャンセルした後の再契約になにかバリアがあるのかどうか気になるところです。あと低速モードで速度はどれくらいでるのかも。アメリカで始まった時に0.5Mbpsとアナウンスされたようですが日本のリリースではなにも書かれていませんでした。0.5Mbps出るならYoutubeなどの低解像度動画くらいはギリギリ再生可能?国内のLTEの低速モードよりは実用性がありそうですが、今のところ我が家では使い道がない。移動中の車内で使えるようになればあるいは、、くらい。アメリカなんかだと休眠してる別荘などの遠隔メンテナンス(監視カメラなど)にもってこいだとか言われてますが、日本だと僻地の倉庫や畑の監視とかIoT用くらいでしょうか。家庭で使うには微妙な速度です。とはいえ使い放題ではあるので、自宅に固定回線やポケットWi-Fi的なものを数千円/月払って契約するほどではないけど、たまにOSアップデートなどがあると辛い、みたいな人(かつStarlinkを設置できる環境にある人)にはうってつけ?いやでもたまの需要ならpovo2.0やmineoのトッピングの方がいいか?ハード代いるし。画質にはこだわらないけど、スマホ回線とは別に自宅でAppleTVやFireTVで動画を延々見たいって人が一番フィットするかな?まぁなんかそれくらい無理矢理ひねりださないとおすすめはし辛いというところです。

個人的には9月期日ギリギリまで待って再契約になにかバリアがあるのか情報を集めてからスタンバイモードにして730円払うか、一旦解約するかを決めようと思っています。

![JINGHUA [オーディオボード スピーカースタンド台][パンこね台 のし台][洗えるひんやり冷感マット犬猫兎ペ...](https://m.media-amazon.com/images/I/110gm9JJIlL._SL500_.jpg)