先日購入して、スペースキー長すぎ(英数、かなキーを押すのに親指を深く曲げなければならない)問題を指摘しました。

(リンク先はUS配列です。キー配列、LED色、軸の違いにご注意ください)

本記事はそれを改善すべく3Dプリンターでオリジナルキートップを作ってみた、というものです。

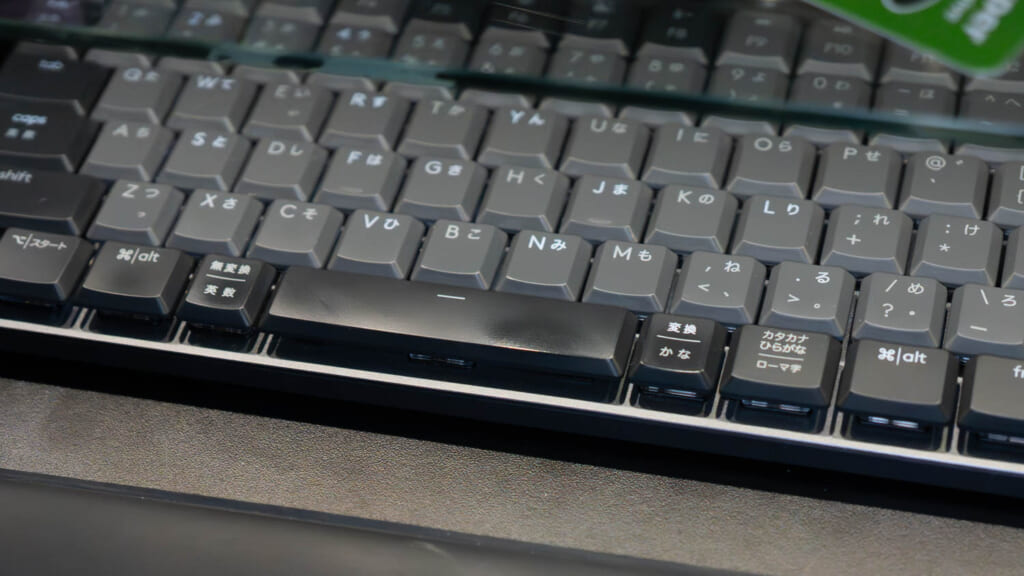

■普段使いのMX Mechanicalを観察

自宅の作業部屋でメインのWindows機とMacで使っているMX Mechanical(JIS配列)を眺めてみます。

英数(無変換)キーの右端はCキーの真ん中くらい、かな(変換)キーはMキーに少しかかるくらいです。特にこれまで違和感を抱いたことはなかったので、これくらいであれば問題ないと思われ、これを目標にしてみたいと思います。

あとスペースキーのテカりをみると、基本的に右手で右寄りを叩いているみたいですね(^^)。

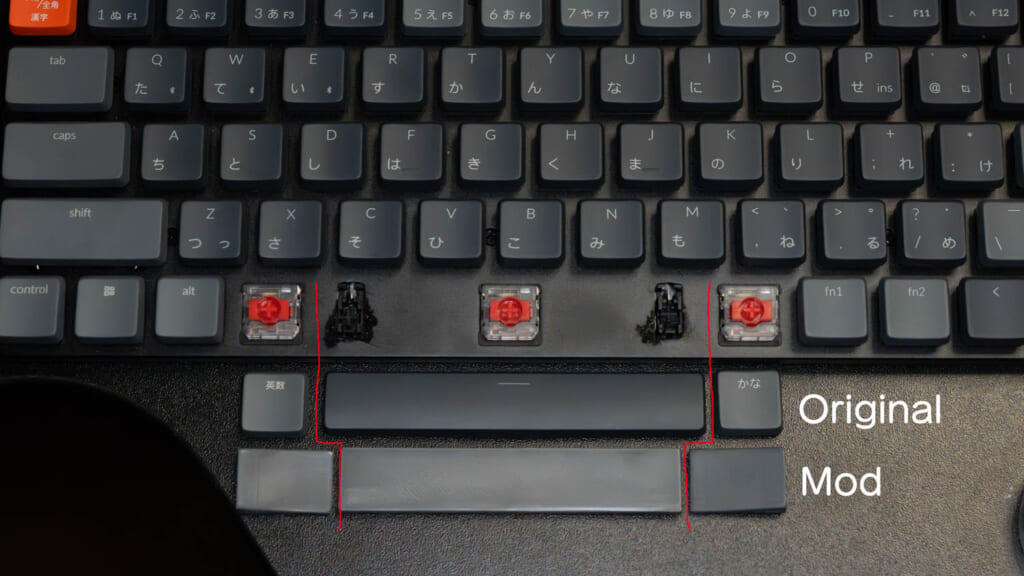

■補助ステムが問題だった

いきなり完成体も見せてしまいますが、英数、スペース、かなキーを外したところがこちら。それぞれのキーの下の赤軸キースイッチと、スペースキーの両端部分には長いスペースキーをまっすぐに押し込めるよう補助的なダミーのステム(正式な名前がわからないので本記事では便宜上「補助ステム」と呼んでおきます)があります。

さきほど見た理想位置でいうと、黒い補助ステムまでカバーするような幅の英数&かなキーを作ればよさげということになりますが、これがうまくいきませんでした。まずこの黒ステム同士は裏側でつながっており、片方を押すと反対側もへっこむ構造になっていたのです。スペースバーが綺麗に傾かずに押せるようにするためのものなんでしょうが、今回は裏目に出ます。一応そういうスイッチを作って装着してみて、反対側の補助ステムまでへっこむものの、そちら側の赤軸スイッチまではぎりぎり押されないくらいの傾きで済みました。多少見た目や手触りに違和感はでますが、まぁ動作としてはギリギリ許容範囲。しかしさらにもうひとつ問題が。両端の支えを失ったスペースバーがまっすぐ押せないのです。さきほどみたように自分はスペースキーを右寄りで叩きます。そうすると徐々に左側が浮いてきて、十回も叩けば赤軸ステムに差し込んであるだけのキーがポロっと外れてしまうのです。代わりにベースプレート(あるいはキー裏)に張り付けられるようなダミーステムでもあればいいんですが、単なる高さ固定のブロックとかではダメそう。

ということで写真の「Mod」のように、スペースキーがギリギリ補助ステムにのっかる幅に縮め、それに接触しないギリギリまで英数、かなキーを伸長する、というところで妥協。キー同士の感覚も他よりもかなり狭くなっています。英数カナキーもステムに対して片側が伸び、そこばかりを押す形になりますが、一応外れてしまうことなく使えています。

MX Mechanicalと比べてみると、かなキー側はむしろ大きく内側に張り出していて十分な感じ。英数キーはまだまだ足りてないですが、デフォルト状態よりはいくぶんマシという感じです。英数モードに切り替えるつもりでスペースおして空白文字が入ってしまった、ということはほぼなくなりましたが、しばらくタイプしていると若干左手首に痛みを感じる、といったところです。

■見た目を綺麗にしたい

まずキー上の印字ですが、スライサー上でプレビューしてみた感じ、0.2mmノズルを使っても1mmを切るような細い線はきれいに造形されないぽいことがわかり、一旦断念しました。シールで貼るとかも考えましたが、かなと英数の2キーで特に間違えることもないので、自分で使う分にはまぁなしでいっかと。

面のきれいさについては、造形の向きなども試行錯誤しました。表面に傾斜をつけているので、表面が滑らかになるように水平をとろうとするとステムを斜めに造形することになり精度が落ちて刺さらなくなりがち。ステム部分だけ別造形して接着剤でくっつけることも試したんですが、なかなかうまくまっすぐにつかなかったり。やはりこのサイズの造形物だと綺麗さと精度を両立させるのは難しいですね。光造形方式の3Dプリンターならワンチャンあるかもですが。

最終的に、スペースキーは表面が水平になるように(ステムはやや斜める)、英数、かなキーは垂直に立てて造形しました。きれいにサポートがはがれるようにサポート専用フィラメントも活用(これめっちゃ便利なのでおいおい別記事にしたいと思います)。

とりあえずサンドペーパーとリューターで表面を滑らかにしたのが写真の状態。ちょっとしらっちゃけてしまっています。積層痕も多少残っているので、本当はプラサフを噴いて塗装までしたいところです。ただたまたま在庫していたグレーの安物フィラメントの色がいい感じにKeychronのもともとのキーキャップと違和感なくマッチしているので、わざわざまた似た色の塗料を探して買ってくるまでもないかなー、どうしようかなー、というところです。

■まとめ

モバイル(ジム)用に導入したKeychron K7キーボードの大きな不満点の1つである英数・かなキーが外側に寄りすぎてて親指がしんどい問題が一応ある程度納得のいく形にモディファイできました。あとはカーソルキーだけまだ不慣れですが、かなり快適にキー入力できるようになりました。この記事もそれでご機嫌にタイプしています。

これだけ快適だと、MacBook ProやSurface ProXでも使いたくなってきます。早速MBPでも尊師スタイルで使えるようにタイプスティックを注文しました。

これはHHKBアクセサリで有名なバード電子さんのキーボードブリッジの携帯版みたいなアイテムで、MBPのキーとキーの隙間に足を置いて、二枚板でキーボードを支えるものです。まぁMBPのキーボードは特に不満はないのですが、気持ちよさではKeychronという感じなのでしばらく使ってみようかなと。ただ赤軸とはいえMBPのキーボードよりはカチャカチャ鳴ってしまうので、人のいるところでは使えないかも知れません。

2024.12.01追記

ご要望いただき別機種用のカスタムモデルを製作しました。

手元に対象モデルがない状態でサイズや位置関係を精密に合わせるのに苦労すると予想されたんですが、ふと閃いて、写真下段のようにステム部分を別パーツにしてキートップ側に少しマージンを持たせておくことにしました。先にステムをキーボードに取り付けておき、プレートに接着剤を塗ってからとりつける、という方法です。接着剤を垂らさないように注意が必要ですが、これならおおまかな位置関係だけわかっていればあとは現物合わせでなんとかなります。MX互換ならステム部分は共通なので、より多くのキーボードに対応しやすくなるかなと。

あと今回はじめて0.2mmノズルを使いました。標準の0.4mmノズルよりも細い線で造形するので、キートップのように表面が湾曲した形状でも年輪模様をかなり減らすことができました。Bambu Labのプリンターはノズル単体の交換ができずアセンブリ交換になるのでちと面倒ですが、やはりこういうモデルにはそれなりの効果があるなと。その代わり層数は単純計算で倍になるので時間はめちゃめちゃかかります。今後もきっちり使い分けていきたいと思います。