宇宙と交信。浪漫ですよね。

パネルアンテナを設置するだけで(空が見渡せる開けた場所なら)国内どこでも衛星インターネット接続ができるStarlinkは日本サービス開始当初から気にはなってました。ただ自宅では10Gbpsの光回線あるし、山奥などでキャンプすることもないし、固定住所でなくても使えるROAMプランはちょっと高いし、災害用でもっとくだけだとちょっともったいないかなぁと思っていました。

また米国では2023年秋に第三世代(以下Gen3)アンテナキットの販売が始まっており、電動方角調整機能を省いて小型化し、ルーター部分の性能(Wi-Fi6対応、有線LANポート)が進化しているので、「もし買うなら第三世代が日本で発売された時かなー」と思っていました。

が、2024年になっても発売される気配がなくいつしか頭の中から離れていきました(実際には2024年夏に国内販売がスタートしたらしい)。

で、さきごろ今度はStarlink Miniが日本でも発売になったという情報をキャッチ。こちらは、

- さらに小型化し、ルーターも一体型になった(A3より少し大きく1kg台)

- USB PD給電(100W)にも対応

- Wi-Fiは5

- 有線LANポートも引き続き搭載

なんと米国で$599なのに国内価格は34,800円と為替ガン無視で戦略的な価格設定になっています。ブロードバンド普及率が高い日本ではモバイル用途やホームWi-Fiユースも視野に入れて売り込んでいく狙いなんでしょうか。

これは本体価格だけでなく料金プランにも伺えます。いままでは固定住所のレジデンシャル(Regidential)プランとどこでも使えるローム(Roam)プランだったのですが、Roamに低容量版が追加。月単位の契約でいつでも休止可能。2025年2月現在、こんな感じ。

| プラン | どこでも使用 | 最大データ容量 | 月額料金 |

| Regidential | 不可 | 無制限 | 6,600円 |

| Roam 50GB | 可 | 50GB | 6,500円 |

| Roam無制限 | 可 | 無制限 | 11,500円 |

Roam 50GBがかなりお手頃です。しかもGB単位で追加購入も可能。

もちろんLTE/5GのデータSIMと比べたら高いですが、

- 実効スピードが速い

- 地上基地局が停電や破損で使えない時でもネットできる

- 浪漫

などもメリットもあります。常時契約しておくかはさておき、3.5万円で備えておくには良いでしょう。ポータブル電源を買っておくのに似た感覚です。

今回、公式サイト以外にヤマダ電機の楽天、Yahoo!ショッピング店舗で販売しているのを見つけ、各種ポイントバックや蓄積ポイントを活用して2万円台で注文できました。「お取り寄せ」で「通常10~20日」表示でしたがまぁそれくらいなら災害も待ってくれるかなと。ちなみにStarlink公式はアメリカ発送らしいですが数日で届いていると報告を見かけます。

■気になるアクセサリ

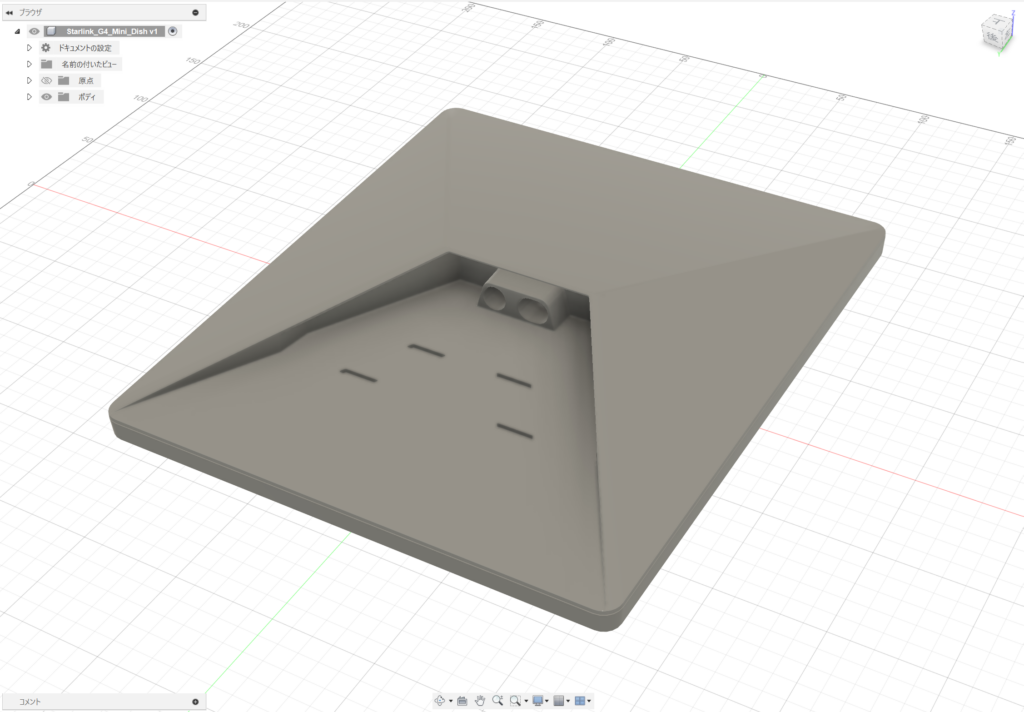

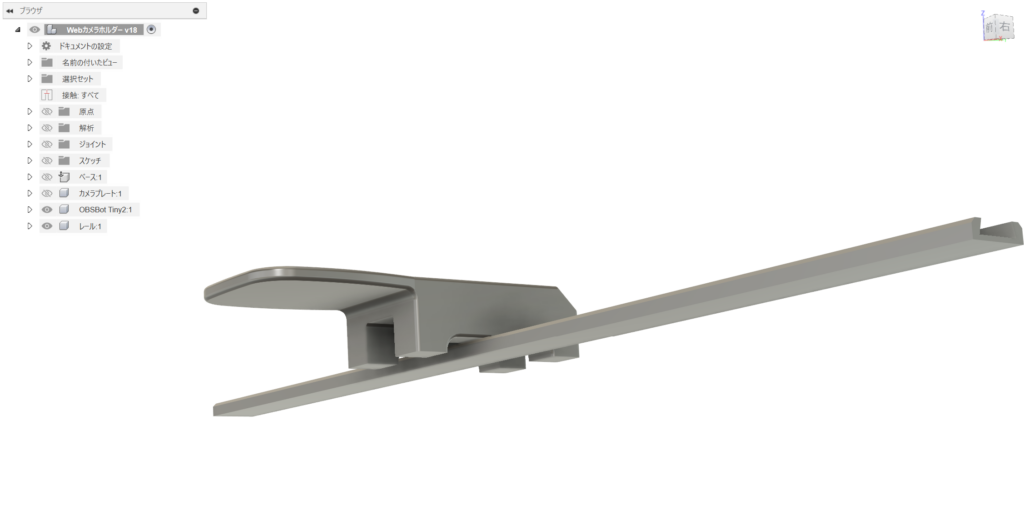

StarlinkMiniは米国では少し前から販売されているので、既にサードパーティアクセサリも色々と販売されています。なんとSTEP形式の3Dモデルが公式サイトで公開されているので社外アクセサリも開発しやすいのでしょう。いずれ自分でも何か作ってみたいものです。

ともあれ既存アクセサリで気になるのもをいくつか物色。

USB電源アダプター

StarlinkMiniの電源端子は丸型プラグですが別売りのUSB Type-C変換ケーブルを使えばPD 100Wの充電器やモバイルバッテリーで充電できます。純正ケーブルは国内近日発売予定ですが5mしかなさげ。モバイルバッテリーでコンパクトに設営するにはちょっと嵩張るかなということで、こちらの変換コネクタを注文。

StarlinkMiniは防水仕様ですが電源とEthernetケーブルのプラグが防水キャップ仕様になっている必要があり、こちらもしっかり二重のリブがついて対応となっています。USBポート部分は無防備ですが、必要に応じて防水テープで巻くとかしてもいいかなと。というか本当に雨天の中で使うとなれば純正ケーブルを使えばいいので、こちらはあくまでもコンパクト設営用のイメージ。

Ethernetケーブル

こちらも社外品になりますが、いちおう防水リブはついている模様。純正品と違って長さも選べるようです。

Starlink Miniの内蔵Wi-FiアクセスポイントはWi-Fi5なのでやや古い規格です。実際には100Mbps前後しか出ないのでインターネット通信をする分には申し分ないんでしょうが、例えばその配下のネットワークで端末間の高速通信が必要(例: PCとMeta Questで仮想デスクトップするとか)だったり、空いてる6GHz帯を使いたい時等はやはり別体アクセスポイントを使いたくなるかも。そんな時にはこういうのが必要になるでしょう。これも本当に雨天で使わない限り通常のLANケーブルでいいし、なんなら後付けの防水リブを3Dプリンターで作れないかなとも思っているので、まだ購入は保留。

ちなみにEthernetケーブル使用時はStarLink Mini内のルーターはバイパスさせられるっぽいです。「わかってる」仕様ですね。

キャリングケース

ケーブルまで一式収納できて、Starlinkのロゴまで入っているこのケースが候補にはなっています。

ただ公式サイトで買えるバックパックも気になってるので、それの情報をみて検討かな(本体が届いてアカウント作らないとショップを閲覧すらできない)。

あとは屋根や車にマウントする各種マウンターなども純正、社外ともにいくつか出ている模様。

クラウンクロスオーバーのムーンルームだとちょっとサイズオーバーかなとも思って保留。買わなくても3Dモデルも色々ありますし。

そもそも日本では走行中の使用は法令違反っぽいし、仮に将来規制緩和されても、トンネルや降下が多い日本だとどうなんですかね。実効速度が5Gルーターやテザリングよりも速ければ、飲食店ノマドの時に駐車中の車内外に設置してWi-Fi経由で店内から使うのも楽しそう。

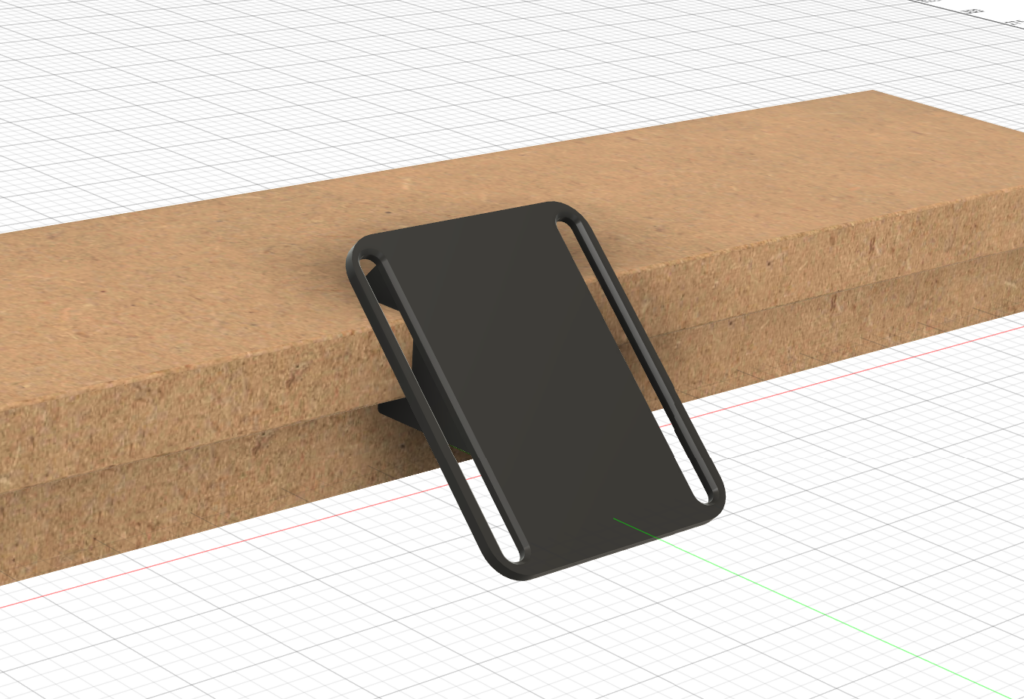

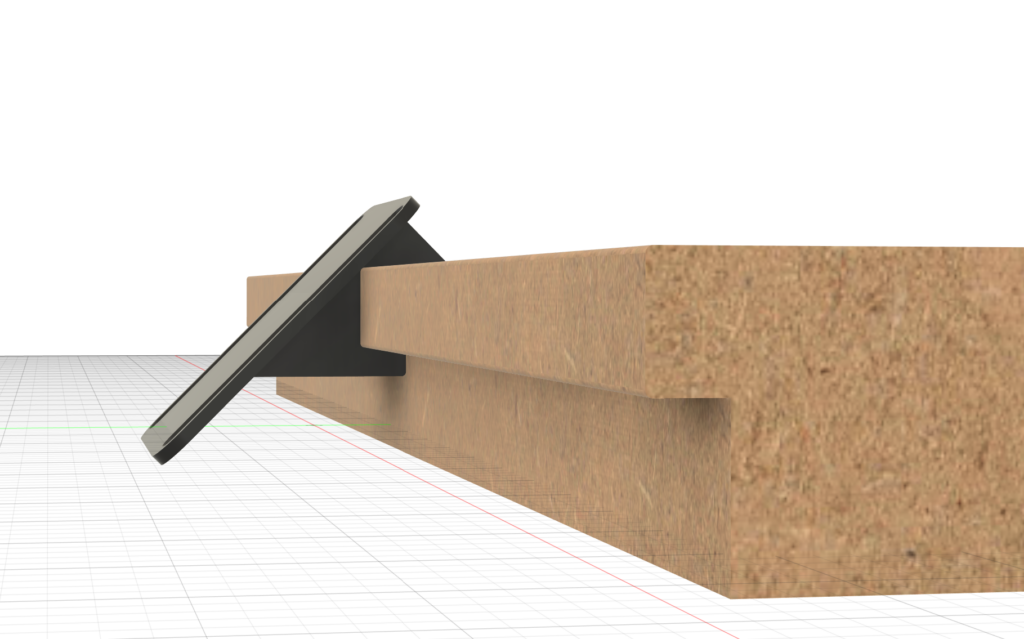

ケーブルリール(3Dプリントデータ)

有志による公開データですが、10mものケーブルをまとめておくのにこれが良さそうです。正円のモデルもありますが、こちらだと純正箱にもそのまま収まるっぽい。

一体型バッテリーケース

電動工具用のバッテリーを使うアダプタや、18650バッテリーセルx6本で使うアダプタもDIY工作含めて楽しそう。

完全ケーブルレスで運用できるのは浪漫ですが、そこまで稼働時間があるわけではないので使いどころは微妙かも?それぞれの製作者のコメントによると、Dewaltのバッテリーだとサイズによって2~4時間、動画の18650×6本だと2~2.5時間だそうです。18650リチウムイオン電池自体はそこまで高くないので、スペアを大量に用意する手はあるかな(容量詐欺の粗悪品には注意が必要)。

■到着後レビュー予定地

長くなったので別記事にしました。

![JINGHUA [オーディオボード スピーカースタンド台][パンこね台 のし台][洗えるひんやり冷感マット犬猫兎ペ...](https://m.media-amazon.com/images/I/110gm9JJIlL._SL500_.jpg)