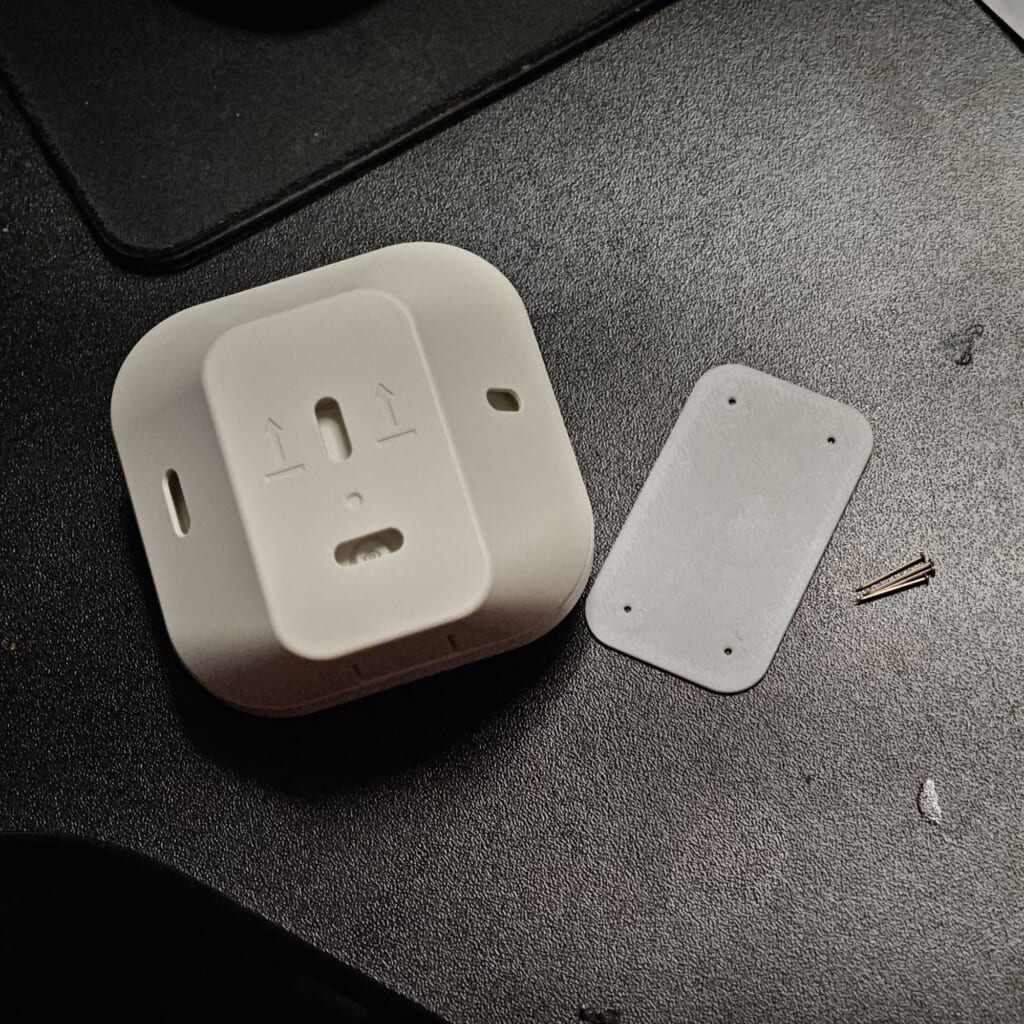

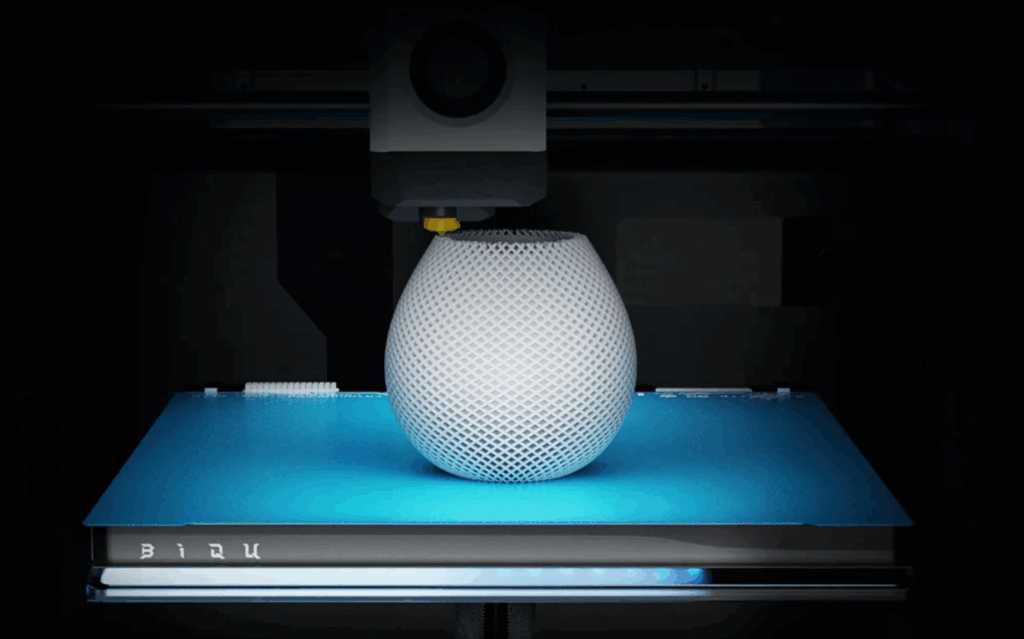

お陰様で当ブログで紹介している3Dプリント製作物について有償頒布してほしいというコメントを定期的にいただくようになりまして、今回自営サーバー上に通販ページを立ち上げることにしました。

これまでは銀行振込かAmazonギフト券で支払いをお願いていたのですが、やはり入金確認とか面倒だなと。ご送金いただく方からしてもインターネットバンキングしてないとATMまでいったりお手間なんじゃないかとか。またAmazonギフト券は意外と使ったことないという方も多く、毎度説明するのも手間だったり。あと一応それなりの数になってきたので、ぼちぼちきちんと税務処理しないと怒られそうなので、Amazonギフト券だと管理しづらいし、あからさまに税金逃れっぽくてよくないかなとか(笑)。

で、最近はBOOTHにも出品するようにしていて、本ブログとは別の認知経路にもなってて良かったんですが、やはり一見(いちげん)の方にPixivアカウント登録してもらうのも心苦しいなと。まぁもともとBOOTH会員で徘徊して見つけてもらう方のほうが多いかもですが。BOOTHではクレカ決済ができたり希望があれば匿名取引もできるのもメリット(送料が上がるので匿名配送は基本オフにしてますが、たまにご要望いただくと都度切り替えたりしてました)。

ということで、自前の通販サイト(ページ)を立ち上げてみることにしました。まぁなんだかんだいって技術的関心でやってみたかっただけというのが大きいw。

■目標

購入側目線

- 面倒なアカウント登録不要で購入できる

- 一般的なキャッシュレス決済(クレカ払い等)で支払える

- できればApple/Google Payに対応して宛先入力も不要にしたい

運営側目線

- たいして売れなくても固定費が負担にならないようにする

- 1件ごとの手数料がBOOTH(5.6% + 45円)よりも安価ならなお良し

- 注文毎のステータス管理をして発送漏れなどを防いだり履歴確認をしたい

- freeeに販売記録をインポートできれば理想

などを掲げてみました。

■プラットフォーム選定

世の中的にはShopifyとかおちゃのこネット辺りのネットショップ開設サービスを使うのが一般的なんでしょうけど、せいぜい月数千~数万円程度の売上なので、数千円のサービス利用料がかかるのは避けたい。幸いにも自サーバーがあり、サイト構築の技術も多少はあるので、ショップ自体は自鯖ホストで賄おうと思いました。なんかしらオープンソース/無料のプラットフォームがあるやろと。

慣れているWordPressベースがいいかなと思って探すとWooCommerceという鉄板プラグインがあることが判明。しかも現在はWordPress.comを運営するAutomattic社の参加だそうで、半ば公式ECプラグインいたいなものなのかなと。WooCommerce自体にも様々なプラグインがあり、日本の商習慣に対応したり、各種決済手段を追加したりできるぽい。

定番中の定番ぽいし、これを使うことは割と早々に確定。VPS上にバーチャルホストでホスト名を追加して新規にWordPressをセットアップして使うことにしました。

■決済代行サービス選定

次に悩んだのは決済代行サービスです。決済代行サービス(プロバイダ)とは、個別にクレカ各社とかPayPayとか楽天ペイとかと契約しなくても、1社が取りまとめをしてくれるというサービスです。小売り店のレジにポータブル決済端末とか置いてて、やたらたくさんの会社のアクセプタンスマーク(サービスロゴ)が並んだプレートを出してるようなのも決済代行サービスを使ってる感じですね。たいてい対面販売とオンライン(EC)販売の両方に対応しています。

一社が全部代行してくれることで個別契約の手間だけでなく、月々の売上管理なども一元化できるのが魅力です。たぶんですが一社一社に申請して審査書類だして、とかだと小規模個人サイトだと通らないところとかも多いと思いますが、これらのサービスが取りまとめて個人サイトも相手にしてくれるお陰で、簡単にキャッシュレスオンライン決済が使えるようになるという面もあると思います。

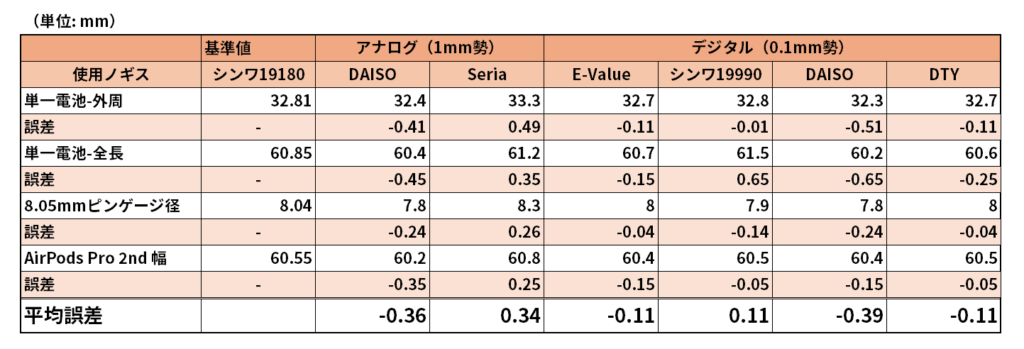

調べるとめちゃくちゃたくさん出てきますが、個人でも使いやすくて決済手数料が安そうなところだと、

- Square

- Stripe

- KOMOJU

なんかがあります。以下は筆者が個人的に調べた2025年9月時点の情報です。

Squareはスマホに装着するカードリーダーでいっきに浸透した感がある有名どころですね。対面決済がメインで、オンラインはクレカのみで手数料3.6%。入金が早いのも売りらしいですが、まぁたいした額でもないので翌月末入金でいいやってことでパス。店舗端末もオシャレさも売りですが、対面販売しないし。

StripeとKOMOJUが手数料の安さとApple/GooglePay対応で最後まで候補に残りました。KOMOJUはあまり聞き慣れないですが日本の会社がやっていて手数料が安いし、WooCommerceのプラグインも提供しています。クレカが3.25%とBOOTHに比べるとかなり安く、また日本独自決済にも強くコンビニ払いも2.75%と圧倒的に安い。

Stripeはカード、クレカもコンビニも3.6%で、コンビニは最低金額300円とお高め。ただWooCommerce傘下でプラグインも完備。WooCommerceを使った解説動画やブログでも使用例が多い。

うーん、知名度低くでも別に一度セットアップしてしまえば関係ないし手数料でKOMOJUでいっかなーとプラグインをインストールしてアカウントを登録するところまでいったんですが、ギリギリのところで違いに気付きました。KOMOJUは出金に振込手数料が220円かかります。Stripeは無料。うちのアイテムは単価2,000~5,000円くらいなので、コンマ何%の手数料差でかせいでも220円払ったら消し飛びます。ChatGPT試算だと2,500円のアイテムを毎月20件以上売らないとKOMOJUの出金手数料の方が高くなってしまうとのこと。もっともコンビニ決済の手数料差が大きいので、コンビニ決済比率が高いとまた違ってきますが、おそらくそこまでではないし、なんならコンビニ決済は使わないという判断もありかなと(メインなApple/GooglePayかクレカ、銀行振込を想定)。

だったら登録も審査もWooCommerce連携も楽そうなStripeでえぇか、となりました。

その他の考慮点としては、個別に請求リンクを作って払ってもらう機能が個別カスタム依頼の支払いに便利そうと思ったんですが、これは3社とも対応してそう。あと返金時の手間や手数料などにも違いがありそうでしたが、まぁそんなに多くはなさそうだからいいかと(というかそれもStripeの方が楽そう)。あと審査はStripeの方が緩いという速いらしいです。KOMOJUもサイトがきちんと整っているか(例えば日本の法令に沿った表示がされているかなど)チェックはされるもの、そこまで壁が高い感じでもなさそうですが。

将来的に月何十件の注文数になったり、コンビニ決済が意外と人気、とかになってくればKOMOJUに乗り換えるかも知れませんが、とりあえず小規模スタートであればStripeが良さそうかなというところです。

銀行振込について

WooCommerceを色々日本向けにカスタムするJapanize for WooCommerceというプラグインがあり、これを使えば銀行振込にも簡単に対応できます。というかこれは設定した口座番号を表示するだけに近く、これまでメールで振込先を都度通知していたのに近い感覚。手数料もかかりません。一方Stripeで銀行振込を受け付けた場合は1.5%の手数料がかかります。じゃぁ前者でいいじゃん、と思いがちですが、後者は他の決済とあわせてStripeダッシュボードで売り上げ管理ができる点と、返金対応が楽というメリットがあるようです。これもクレカが使えるようになってなお銀行振込を選ぶ人がいるか次第ですが、両方使い比べて決めていきたいと思います。

有効化には身分証による本人確認が必要です。

コンビニ決済はやめるかも

コンビニ決済もKOMOJUより高いながら一応使ってみたいなとは思ったんですが、思わぬハードルがありました。それは固定電話または050 IP電話番号の登録が必要ということ。現在自宅ではひかり電話は契約してないし、ルーターがRTX1300な関係で追加も難しい。なら050番号を取ろうと思ったんですが、昨今の本人確認厳格化ルールなどでどこも値上がりしてるというか基本料無料というところは壊滅。一番安いMy050でも半年毎に550円なので月100円くらい番号維持費がかかることになります。うーん、わざわざ他の決済手段より手数料が高いコンビニ払いを、さらに番号維持費までかけて使う意味あるのか?っていうところで保留。世の中的にはコンビニ決済利用者は少なくないですが、ウチの客層的には少なそうとか、ウチでしか買えないなら他の手段使ってでも買ってくれるのでは?という気がしてしまいます。

URL払い(Stripe Payment Links)

URL払いとは支払い請求リンクを個別生成して相手にメールやSNS経由で送る手段です。各社で呼び方が違いますがStripeではStripe Payment Linksと呼ぶ機能です。月謝など定期請求とかもできるぽいですが基本的にはPayPayなどで割り勘額を請求するような感覚に近く、カスタムオーダーを受け付けた場合とかの都度請求にいいかなと思っています。いちいちショップにアイテム登録しなくても任意の金額をオンライン決済できるわけです。月数件ならショップサイトすら作らず、都度これを使って請求すればいいレベル。手数料はそのリンクから相手がなにで決済するか次第で、URL発行自体は無料です。

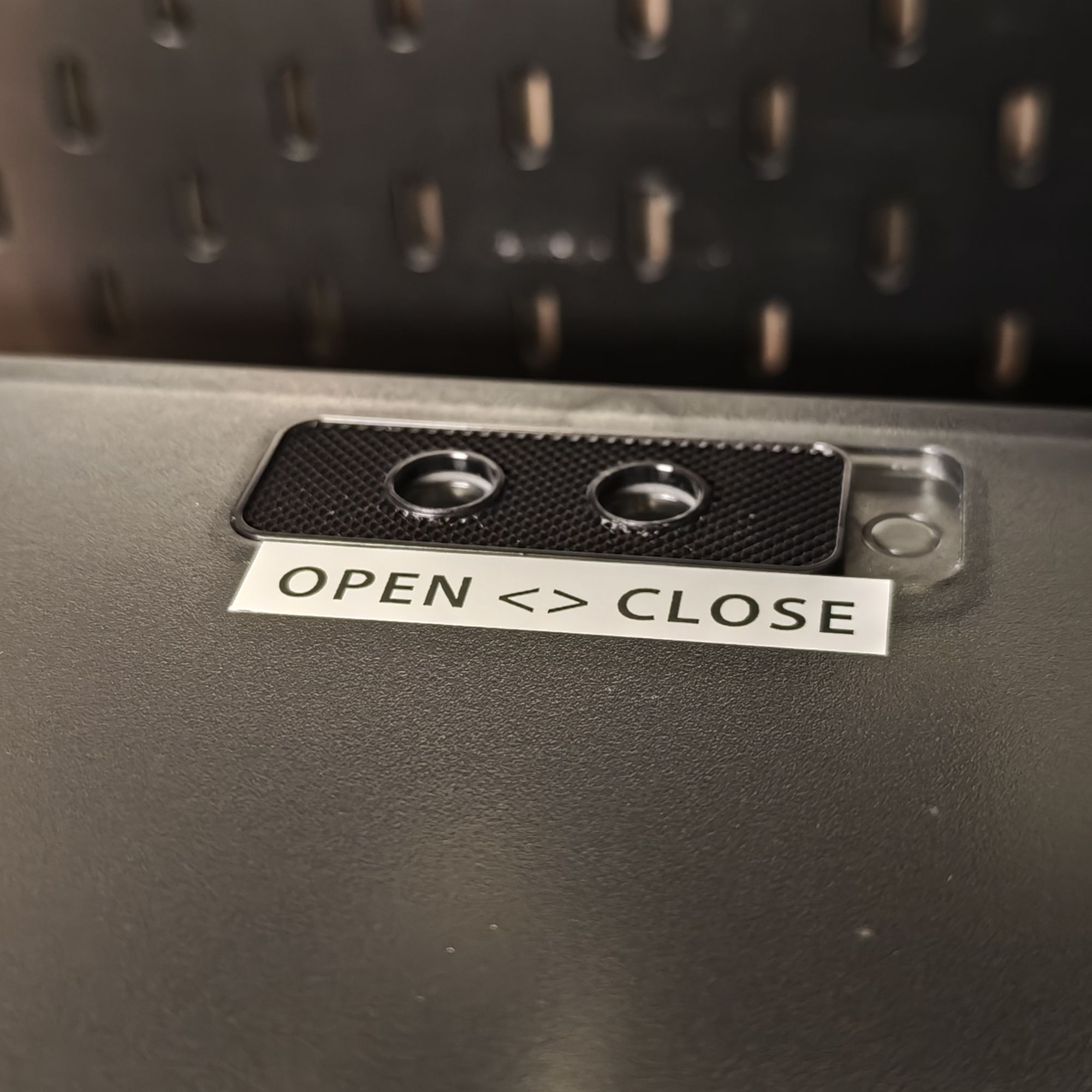

もともとSesame+ASSAドア系のパーツとかは個々のドア状態をコンサルしてオススメのパーツの組み合わせを提案したりカスタムしたりして、手元で試してもらってうまく機能したら払ってもらう方式主体なので、こういうカスタム前提の受注ではこれが重宝するかなと思っています。

■送料どうしようか問題

WooCommerceではかなり細かく配送料設定を組むことができ、アイテムの重さや相手の住所に応じて金額を分岐させることも可能。せっかくなので活用して最適化してみたいかなとも。

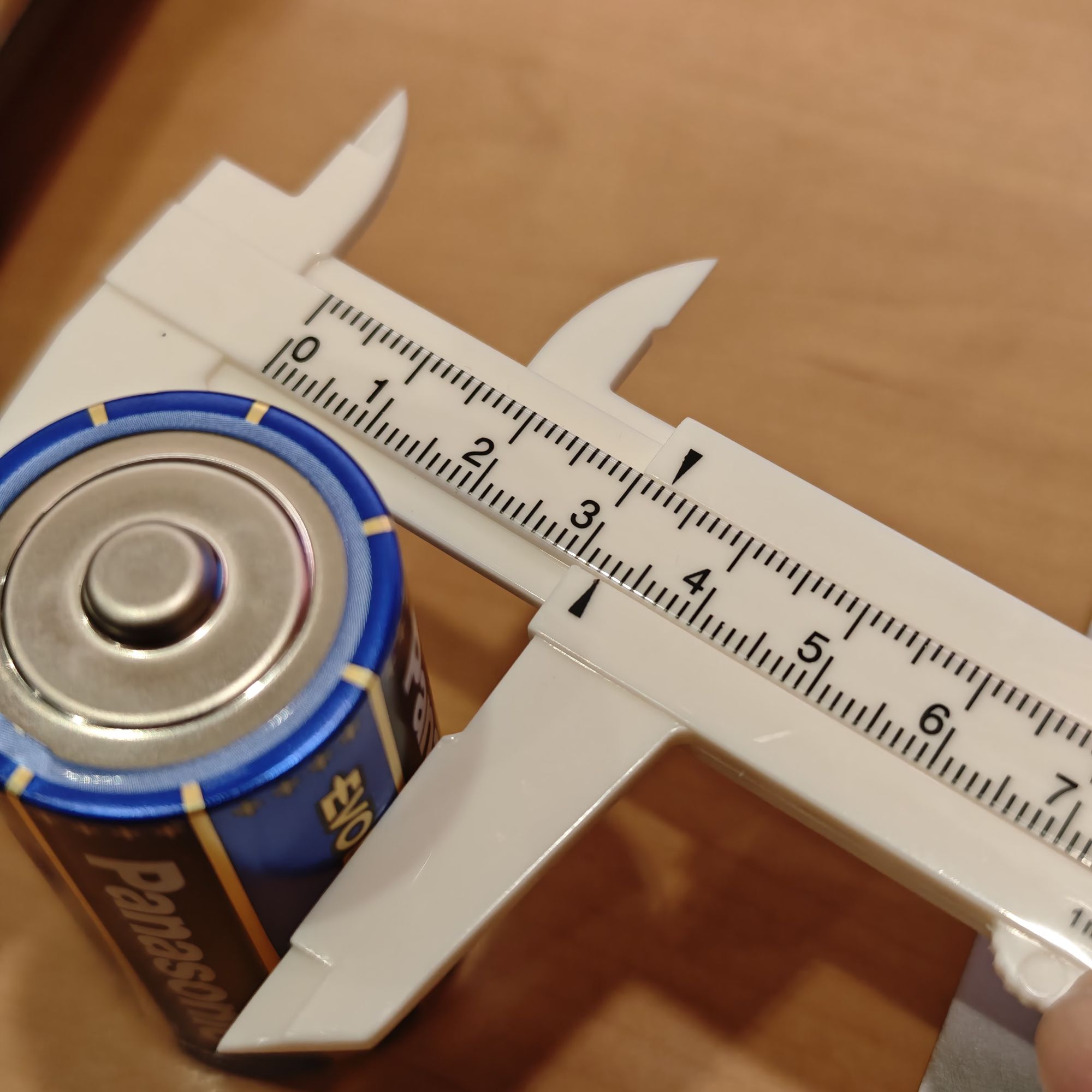

小さなアイテムが多いので95%くらいはクリックポストで送れてます。これの送料は185円で、百均で買ってくる梱包材の料金が数十円くらい。これまではサイズがあわなかったりた時に3回程度まで再送する前提で500円いただいていました。実際Sesame系アイテムは2度3度発送することも多く。ただ完全にこなれてクレームもないアイテムも出てきてるので、もうちょっと安くしてもいいかなと。

逆にStarlink Miniアイテムなどは宅急便(60サイズ)などが必要になることがあり、北海道/九州(沖縄)などは+500円くらいになるので一律負担とするには差額が大きい。ここはせっかくのエリア別送料計算機能を活用して実費負担をしていただこうかなと。

ということで、当面使う可能性がある配送手段は、

- クリックポスト(厚み3cmまで。全国一律185円+資材数で計250円)

- レターパックプラス(専用封筒に入ればOK。全国一律600円)

- 宅急便(60サイズ)(距離別で940~1,460円)

の3つを想定。宅急便は営業所持込をしたり専用プリペイドを使えばもう少し安くなりますが、たいていは夜中にPUDOロッカーに入れることが多いのであまりアテにできない感じ。

当初できるだけシンプルにするため、全国一律のクリックポストとレターパックプラスは送料無料(=実質送料込み)にしようと思ったんですが、それだと複数買ってくれた方に送料を二重払いしてもらうことになってしまうので、やはりしっかりわけで計算するよう設定を組みました。カートにいってから送料が加算されて「最初言ってたより高くなった!」って思われてしまうのも避けたかったんですがいたしかたなし。最初送料込み価格で、複数買ったら引き算、みたいな計算まではできなそう。もし実装できる方法が判明したら変更するかもですが、BOOTHとの価格一貫性の観点からもやはり送料は別で加算するしかないのかなというのが現状です。

なんかECサイトの苦労を垣間見た思いです。

■消費税表示どうしようか問題

同様に、内税か外税かも選べるのでこれも悩みました。WooComerceではもちろんどちらも選べるし、なんなら軽減税率とかもアイテムごとに指定できます。表記というか値付けの問題ですね。価格設定を1,000円とした時に、そのままの金額で表示/請求するか、+10%を自動で乗せるかという話。オンリーワン商品なので他所の小売り店と比較とかもないし、1,100円みたいなきりの悪い数字にするか、1,000円とか980円とか見栄え重視にするかだけの問題ですね。

もともと直接取引では税額も明記した上で総額をお伝えして、BOOTHでは総額にしてたと思います。というか気にしてなかった。もしかしてカートで10%載っかた?と思って今調べたら総額表示想定みたいですね。

自分でもやはり店頭で外税表記の店にはイラっとするし、やはり総額表示がよいでしょう。カートではしっかり消費税相当額を付記してくれますし。

自分の中で税別金額を1,000円とかに決めて、システムで1,100円にしてもらうのは、将来的に税率がかわった時は楽ですね。他方、税込みで1,000円とかにしていて万一にも税率が上がったら、すごくキリの悪い端数になるか、増税分を転嫁せず価格維持するか、もう少し上のキリの良い金額にする(便乗値上げ)するかなどで悩むことになりそう。

今世の中では1,100円がなんとなく「あ、1,000円+税ね」としっくりくる金額として認知しやすいと思うので、前者でいいのかなぁ。ただこれが2,600円とかだと+10%で2,860円とか細かい数字になって気持ち悪いんだよなぁ。誰も気にしないかもだけど、個人的には下2桁は00円とかですっきりさせたい、、

とりあえず、価格入力は税別で行うと、アイテムページには税込み総額が表示され、カート画面では内訳が出る、という感じに落ち着いています。

■まとめ

そんなこんなでECショップを開設してみようと思うと、送料とか税額表記とか小売業の方達の「あるある」であろう悩みが色々でてきてなかなか作業が進みません。

またWooCommerceの設定でもドハマりしたことがあって、それはまた解決法も含めて別記事にしたいと思います。

ともあれやはり1,2日でサクっとはいかないまでも、WordPress環境があれば1週間くらいでECサイト作れるかな?という肌感なのはすごい時代だなとも思います。