OMRON WellnessLink対応体組成計

HBF-208IT

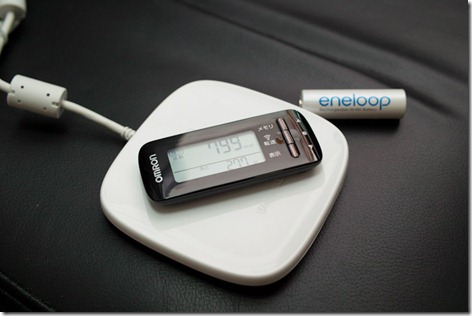

オムロン(OMRON) 活動量計 Calori Scan

ブラック HJA-307IT-BK

inG おちるなカール スリム

カラビナタイプ BK T8202

先日紹介した活動量計HJA-307ITですが、速攻でなくしましたorz。ジーンズのメインポケットにケータイと一緒にいれておいたらケータイに傷がつきまくりだったので、コインポケット(通常のポケットの上にある小さいポケット)に入れて運用していたんですが、気付いたらなくなってました…

仕方ないのでもう1つ買い直し、ついそのまま勢いでおなじWellnessLink対応の体組成計とねむり時間計もゲットw。

■活動量計の紛失防止策

活動量計を再度無くさない様、ストラップをつけることにしました。クリップタイプのものが付属しているんですが使いづらそうだったので別途カールコードタイプでクリップの代わりにカラビナがついており、またガジェット側が取り外しできるものをチョイス。これでポケットから取り出して歩数を確認したり、自宅で通信トレイにのせて同期したりのやりやすさもキープできたんじゃないかと。

■体組成計 HBF-208IT

で、体組成計です。前記事にも書きましたが元々同じオムロンの体組成計を使っていたので計測値をWellnessLinkのサイトに手打ちしてやれば一応ログはとれるんですが、やっぱり手間なのと、手打ちではできない機能に興味がわいたので買って見ました。

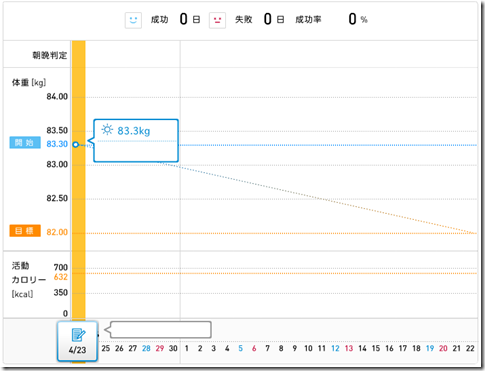

その手打ちではできない機能とは「朝晩ダイエット」というサービスです。通常体重は朝起きてすぐが一番減っており、夜の夕食後が一番増えています。この自然な増減分も勘案した上で、一日単位の達成目標を立てて継続して取り組んでいくというコンセプトです。まだ設定したばかりで数値が入ってないですが、画面例は以下のような感じ。

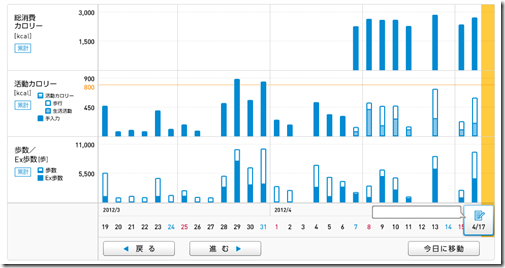

青い線が今の体重(やだ、はずかしい…///)。オレンジが目標値。これは一ヶ月で無理のない推奨値(2%減)を提示してくれるのでそれをそのまま採用しました。で斜めの線にそって朝晩で上下しながら下降していくというのが理想という訳です。別に朝だけ、夜だけの値をつけていってもいいんですが、一日単位のわかりやすい小目標が出来、その達成率(週の何日達成できたか)を意識させるというのが狙いっぽいです。で、活動量計の方にも連動して目標活動カロリーが転送され、リアルタイムにあと何kcal消費するべきか確認できます(σ(^^)の場合は632kcalに設定されました)。日ごとにメモも記入できるので「外食した」とか書き込んでおけば、数値との相関も検証できます。

正直手入力じゃダメな理由はなさげですが、まぁハードも売っていかないといけないというマーケティング的な制約でしょう。手入力でも一日に複数回時刻入りで記入することはできるので、上記のグラフは生成されないですが自分で同じような取り組みをすることはできます。でもまぁ7,000円台で買えるし、以下のメリットもあるしってことで購入に踏み切りました。

手入力の場合、日付を選択した上で、体重、基礎代謝、体脂肪率、骨格筋率、内臓脂肪レベル、体年齢、時刻を入力することになります(BMIは自動で計算される)が、本製品は2つの方法で自動転記することができます。

・計測データの転送(USB接続)

付属のminiUSBケーブルでPCにつなぎ転送します。WindowsにもMacにも対応しています。ユーティリティはタスクトレイ/メニューバーに常駐するタイプのほぼGUIを持たないアプリでPC上にデータを蓄積するのではなく受け取ったデータをWellnessLinkに送信するだけのものです。活動量計など他のデバイスとも共用なので一度インストールすればOKです。設定後はUSBケーブルをつなぐだけで自動的に最新データが送信されます。ただ残念なことにUSBケーブルがつながっていると通信モードのまま計測ができません。PCの側の置いて常時つなぎっぱなしで使うことはできないという訳です。普段はケーブルを抜いて置いて、転送する度につなぐ手間が必要です。測定完了時にオンラインだったら送信する、とかせめて手動で操作できる送信ボタンがあればよかったのになと思います。本体内にメモリがあるので必ずしも毎日アップロードする必要はないですが、「朝晩ダイエット」のようなサービスがあるんだから、基本的に測定したら即時アップロードをしたいと思う人も多いはず。もう少し手間を省く工夫が欲しかったです。ここはWiFi Body Scaleに負けてる点だと思います。

また活動量計の時と同様、このユーティリティの調子がイマイチで、(ユーティリティを)再起動しなければ認識できないことも。活動量計の時はUSB通信トレイの抜き差しで良かったんですが、どうもこちらはユーティリティを一度終了しないとダメっぽいです。スリープをすると見失うのかな?できれば改善してほしいものです。

あとWellnessLink導入済みだと初期設定が全て自動で転送されるのが楽でいいです。活動量計を買い直して再設定する時にも思ったんですが、サービス上に保存されている年齢、身長、性別、居住地(体重計への緯度による誤差を補正するのに必要)などが登録作業時に自動的にダウンロードされます。

・計測データの転送(おサイフケータイ)

本モデルはFelica通信に対応しており、おサイフケータイ(ガラケーでもスマートフォンでも)経由で計測値を送ることもできます(ガラケーはdocomoのみ)。我が家は今のところおサイフ対応Androidがないのでガラケーで試用してみました。ガラケーの場合は専用のiアプリをインストール、起動し、体組成計の上面のマークの部分にタッチさせるだけです。ケータイ上でグラフなどを表示する機能はなく、単純に計測値を転送するだけです。こっちを使えばPCから遠い脱衣所などに設定してあっても楽にデータ送信ができます。

ただウチの場合はおサイフケータイ用に割りきった回線でパケホーダイ的なプランをつけてないので、わざわざパケ代払って転送するのも微妙。まぁテキストデータなのでメール1通分程度の話ですし、大抵の人はパケホーダイでしょうから関係ない話ですが。やはりできればスマートフォンで使いたいところです。

・その他ハード面

今までに使っていたモデルが両手両足測定モデルだったので、それに比べると本機は薄いし外れる部分もないので扱いやすいです。最近は一週間以上帰省することも多いので、持って行き来したりするのが楽なのは嬉しいです。

一般に両手両足モデルの方が測定が正確と言われていますが、実際測定値は同じオムロンでも多少食い違います。でもまぁグラフにしてみれば誤差と区別つかないレベルかも知れません。

とまぁ、「朝晩ダイエット」と計測値の(半)自動転送の手間に8,000円弱(-旧製品の売却益)ならまぁありかなと思いました。希望を言えば毎日のデータ転送の手間はもう少し改善の余地があるんじゃないかなと感じます。WiFi Body Scaleのような完全自動を目指してほしいところです。せめてドライバはもう少し安定動作するようバージョンアップを望みます。

■通信方式や利用条件がデバイスごとにバラバラでキレるレベル

あと、体組成計、活動量計、婦人体温計、血圧計、ねむり時間計と様々な計測デバイスをWellnessLinkというWebサービスで統合管理できる点はとても面白いのですが、それぞれに使える送信手段がバラバラでとてもわかりにくいのは改善が必要でしょう。σ(^^)でも何度もカタログページや仕様表とにらめっこしてやっと、というレベルです。普通の人はキレます。

活動量計307ITには専用の通信トレイHHX-IT2がついてきますが、これはねむり時間計では使えず、別売りのトレイHHX-IT3を購入する必要があります。しかし逆にHHX-IT3は307ITでも使えます。だったらいっそ307ITにトレイは付属させないで価格を抑えてくれればいいのに。発売時期の違いもあるでしょうが、だったらとっとと307IT-2みたいに品番をかえてHHX-IT3を付属させるべきでしょう(単品購入した場合の価格はほぼ一緒)。

また、体組成計208ITはdocomoガラケーでも転送できますが、ねむり時間計やはスマートフォンのみ、来月発売の睡眠計はSDカードまたはUSB経由。活動量計307ITは非接点通信トレイを使うものの、おサイフケータイには非対応。これを正しく理解して使い分けられる人がはたしてどれらけいるのやら。ちゃんと把握できてる店員さんがどれだけいるかもあやしいものです。これも発売時期のズレによるもので、ガラケーはサポート終息方向なんでしょうが、もう少し整理されてせめて一覧表でもあると良いんじゃないでしょうかね(いっそ自分で作ろうと思ったけど間違いないく作れる自信がないのでパスw)。

ねむり時間計についてはもう少し使ってから後日レビューします。

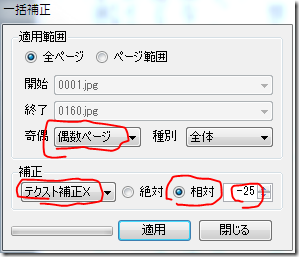

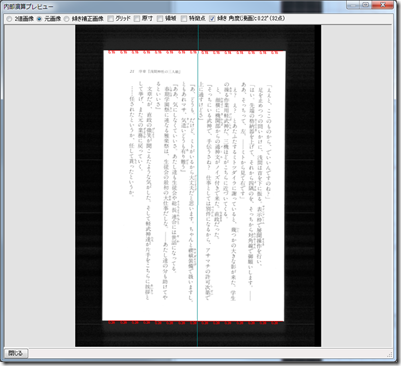

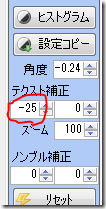

すると今回の例では偶数ページだけが少し右へズレてトリミングされてしまいました。とはいってもこの段階で実際にトリミングが完了している訳ではないので補正が可能です。まず右サイドバーの「テキスト補正」欄を見ながらカーソルキーでプレビューを動かして、いい感じに赤枠に紙面が収まる位置を見つけます。今回はX(水平)方向に-25でOKそうです。この数字だけ記憶し、一旦補正を0に戻します。

すると今回の例では偶数ページだけが少し右へズレてトリミングされてしまいました。とはいってもこの段階で実際にトリミングが完了している訳ではないので補正が可能です。まず右サイドバーの「テキスト補正」欄を見ながらカーソルキーでプレビューを動かして、いい感じに赤枠に紙面が収まる位置を見つけます。今回はX(水平)方向に-25でOKそうです。この数字だけ記憶し、一旦補正を0に戻します。