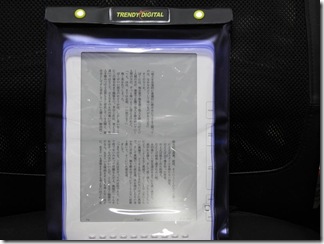

夢の電子お風呂読書用にと米Amazonで注文したKindleDX用防水ケース。紆余曲折あって届くのに随分かかってしまいましたが、ようやく手元に届きました。

ちょっぴりがっかりな感じでしたが一応レビュー。

まず外観。とてもショボいです。また色もエグいというか。まぁ、海辺で使う様なイメージなんでしょうね。外装ケースには2つ折りで収納されていたせいで、半分のところにしっかり折り目ついちゃってますorz。あと紐はどう考えても邪魔。

固定はまず二列あるビニールチャックを締めます。

次にその口を二回折り曲げ、黒い部分で覆うようにしてプラホックとベルクロで固定。

これが装着状態。本当に専用品か?っていうくらいサイズがブカブカです。そして表示面もヨレヨレなので無駄に光が乱反射してせっかくの電子ペーパーの視認性が損なわれてしまっています。

あと上部のスライド電源スイッチもこういう硬質なビニールの上から爪を立てるように操作を続けるといずれ傷んで穴が空きそうで不安です。

個人的には多少重くて高価になってもいいので、プラスチック製でシャキっと画面が見られるようなのが欲しいです。

■電子ペーパーにお風呂は暗い!

見るからのショボさに心が折れそうになりつつも、お風呂げGo。そして真っ先に気付いたのは、「日本の(少なくとも我が家の)お風呂は電子ペーパーで本を読むには暗すぎるという点です。KindleDXの画面はそれなりに白いとはいえ、やはり絶対コントラストは紙には劣ります(っていうか紙の本も風呂で読んだことないんですけども)。今まではPSPとかAirBoardとか自発光デバイスしか持ち込んだことなかったのであまり気になりませんでしたが、環境光頼りの電子ペーパーにはかなり厳しいレベル。ちなみにウチのお風呂は蛍光電球に不透明のカバーがかかってます。カバーとればだいぶ明るくなるんですがソケットと電球むき出しで使うワケにもいかないですし。あのカバーって汎用品で透明のに交換できたりしないのかなぁ。

で、以前買ったクリップ式のLEDライトをびしょ濡れの体でベッドルームまで取りに戻って取り付けてみたんですが、今度はヨレヨレビニールの折れ目で画面に影が落ちて読みづらいorz。

なんかもうこのビニールのよれよれ具合を頑張ってなんとかする位ならPSPで動画見とけばいいや、的な心の折れ方です。