今まで手持ちのツールで試した限り、H.264なMP4はDivXなAVIに対してファイルサイズあたりの画質がどうしても劣ってしまい、移行の対象とはならなかったんですが、昨日ふと試したMediaCoderとx264の吐くファイルは現行レシピのDivXとほぼ拮抗していることがわかり、来月からの新番組に関してはH.264保存するか本格的に試行錯誤してみることにしました。

「ほぼ拮抗」と書きましたが、Qb値をあれこれいじってDivXの現行レシピをほぼ同じサイズになるようにした状態で、わずかに解像感でまだ劣ってる感じはあります。ただ、目を皿のようにして気づく程度だし、H.264という形式やMediaCoderには以下の利点もあるので、今のところ移行する率70%というところです。

- エンコ時間が早い

- 今後デコーダーや組み込みデバイスでの対応や画質向上が期待できる

- AVCHDなりBDMVなりのフォーマットでBDに焼いて家電プレーヤーで見られるかも知れない(未検証)

- 逆に(少なくともAVIコンテナの)DivXは今後の発展はあまり望めない

MediaCoderはCUDAを使ってH.264エンコードを行え、これはかなりの速度なんですが、画質的にはやや厳しい。アニメにはまだ使いたくないなという印象。ドキュメンタリーなどのあまり画質重視でないコンテンツには使ってみようと思っています。

■MediaCoderの操作性

エンコ作業トータルで見た場合のMediaCoderは機能的にもユーザビリティ的にもまだ不満が残ります。そもそもカット編集はIN/OUT点1セット指定できるのみで、CMカットには使えません。なので、まずTMPGEnc MPEG Editor 3.0あたりでCMカットをしてスマートエンコードで書き出すという手間が発生します。生TSの場合、音声は再エンコードされてしまいます。でもまぁ、TME3のカット編集はTM4Eよりも快適なくらいなので、あまり気にならないかなと。AAC音声が無劣化で書き出せるようになるのを期待しておきましょう。

その他、クロップなどの編集も一応あるみたいですが、まだ試してないです。来期もまだ額縁放送するような番組がある場合は検証の必要があります。

バッチ処理はできるのですがエンコ設定は違えられないようで、バッチというよりは一括処理に近い感じです。なので、実写とアニメ、HDとSDなどを混在して夜中にエンコかけとく、という使い方はできないっぽいです。終了後のスリープ移行はできるようなのでまだ救いがあります。

当然、エンコ設定はテンプレートとして保存できますが、いまいちまだどの範囲の設定が記録/再現されるのかよくわかってません。

■H.264/MP4の再生

手持ちの環境では一番簡単に利用できるはずのQuickTime Player(最新版)は使い物になりませんでした。ガタガタになったり無反応になったりと散々です(Q9650マシンですら)。最近のPowerDVDやVLCでも再生できますが使い勝手の面でアウト。できればDV.exeなど使い慣れた再生ソフトを使いたいので、DirectShowフィルタをして利用できるものを物色。有償ソフトとしてはCoreAVCが簡単かつ低負荷で定評がありますね。ウチの場合はこれがメインになりそうです(前に買っておいたラインセンス有り)。無償環境としては、DivX7を入れる手があります。7にはH.264デコーダーも付属されてるからです。ただ、環境によっては別途Haali Splitterを入れないとダメな場合もあるみたいです。

MacOSXな人は、QuickTime PlayerかVLCあたりでしょうか。他にもあるのかも知れません。

PlayStation3やXbox360あたりはそのままいけると思います。

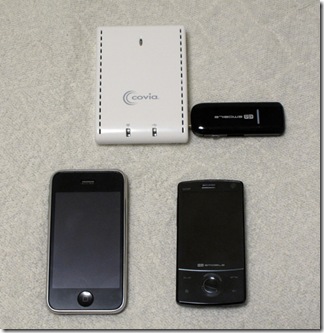

■1ファイルマルチデバイス対応なSD画質ファイルを作る!

最近、PSPやiPhoneはVGA級のH.264/MP4にも対応しています。ならDVDソースやアプコン放送ソースなどSD画質で保存するものを、上手くすればPSPでもiPhoneでも再生可能なフォーマットにできるんじゃないかと画策。PSPはMain Profile、iPhoneはBaseline Profileで共有は難しいというのが従来の理解だったんですが、どうもiPhone 3GSだかOS3.1だかでMain Profileもいけるようになったらしく、実際、720×480/2,000kbpsファイルをPSPでもiPhoneでも再生するのに成功しました。Main ProfileのLevel3.0です。ただ、iPhone/iTunes上で再生時間が正しく表示されないという問題は出ています。あと、Qbだとピークレートが上限突破するのかPSPで突然エラーになる現象が出ているので、基本2passで行こうと思っています。

720×480といえば、DVDの収録画素サイズです。DVDソースからDbDで変換できます。非正方ピクセルもOKなので、16:9作品も画素的には無劣化で保存できるので、PC用としても遜色ありません。電車移動の時は来るPSP goでBluetoothヘッドセットで楽しみ、DivXしか再生できないCyberNaviではiPhone経由にすればちゃんとエンジン連動で再生できます。iPod nano 5Gとかはどうかなぁ。もちろんPS3もOK。T-01A + CorePlayerでも再生できました。COWON A3は残念ながら音ズレしてダメでした(720pのDivXがまともに再生できる唯一のモバイルデバイスなのでまだ手放すふんぎりは付かないですが)。値段の下がったAppleTVでもいけるはずなのでちょっと食指が動きますね。

ともあれSD画質に関しては汎用性が非常に高いファイルが作れるというのも大きなアドバンテージになりそうです。なんちゃってHDとして愛用していたTM4Eのスマートシャープに未練はありますが…