同居人が買ったGalaxy S7 edgeのご飯カメラとしての画質が素晴らしくて羨ましくなっていたところ、PanasonicのコミュニケーションカメラCM1から通話機能を省いたCM10が随分値下がりしてきてたので特攻。Lumia1020もWindows10アップグレードがキャンセルされてしまって、今後アプリが増える見通しもあんまりなかったりするしってことで。

センサーサイズとしてはCybershotのRX100M2と同等でありながら、自身がAndroid5.0スマフォ(?)なので、あらゆるアプリを使ってシェアなりなんなりができてしまう。一方RAW撮影にも対応しているので、しっかり現像したい本番写真にも使える。しかも最近Adobe LightroomがRAW現像に対応したので、スマフォ上で撮って現像してシェアできるとか胸アツ。Nexus6でそのワークフローに感激したのも大きかったです(トラップ有り)。

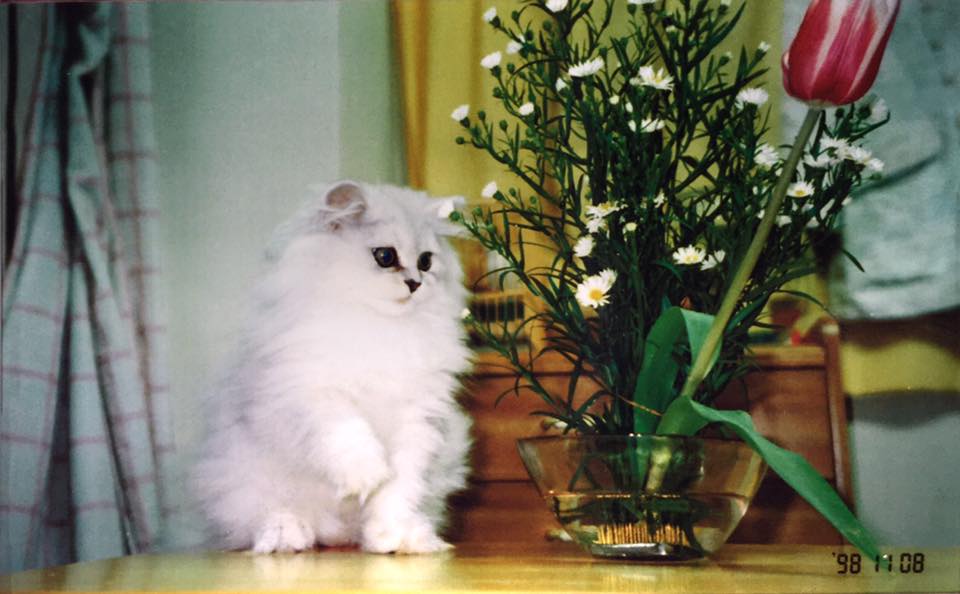

■JPEG撮って出しの作例

1inchなりのボケが出てると思います。スマフォカメラでは出ない味かなと。また食べ物のような接写の質感もかなりキテます。DP2sを押し入れに仕舞い込んでかなり経つので、既に思い出逆補正かかって、もしかしてDP2sと同等レベルじゃね?とすら。外部ストロボでバウンス撮影できないので、RX100M2の出番はなくなりはしないと思いますが、CM10のコンパクトさ、手軽さ辺りの画質、パワーウェイトレシオ的なスコアはかなり高いと思います。

ちょっとそれぞれをオートで撮ったかAモードだったかは個別に憶えてないですが(EXIF調べればいいんですが…)、たいてい撮り比べてAを採用してる気がします。オートでも食事認識されてそこそこ綺麗になるんですが、ホワイトバランスがいまひとつなことが多い。まぁ好みのレベルですが。CM10を店頭でいじって決め手になったのは、撮影時のホワイトバランスがマニュアルで自在に選べる点。日光、曇天、蛍光灯的なモードでなく、アナログ的にタッチパネルやハードダイヤルでプレビューを見ながら決定できます。

レスポンスはRAW保存をしなければ上々です。サクサクというレベルでもないですが。カメラとアルバムアプリの行き来なんかはもう少しパッパと切り替わるといいなとは思います。

■4Kプリ連射

Panasonic標準アプリとして「4Kプリ連射」というのが入っています。4K画質(またはフルHD)で1.5秒連写し、後からベストショットをJPEGで書き出すもので、動物など動いているものの撮影に便利です。4Kなので切り出してもそれなりの画質です。明るさやボケも連写にしてはそれなり。これもやはりセンサーサイズのなせる技ですかね。

寝てる時以外は絶え間なく動いているフェレットなんて、普通に撮ってたらこんなカメラ目線とか無理ですね。設定でベストショットを選んだら連写ファイルは自動削除にすることもできるので、ストレージを圧迫しない点も良いです。

■単体でRAWまでするワークフロー

2016.7.16追記:2016年7月のアップデートでLightroomから直接本機のrw2を読み込めるようになりました!

Nexus6がAndroid6.0になってDNG形式(Adobeg提唱した汎用フォーマット)のRAW撮影に対応したわけですが、すっかり失念していました。「Android6.0」なのです。本機はAndroid5.0ながら独自にRAW保存できますが、ファイルフォーマットはPanasonic独自のRW2です。そして現状Android版LightroomはRW2を扱えません!PhotoshopもSnapseedも無理。RW2を食わせるとエラーになります。またLightroomアプリ自体の撮影モードでもRAWが選べずJPEG撮影のみになります(これはAndroid6.0ではないせいでしょう)。Nexus6で試して惚れ込んだワークフローは実現しないorz。これが発覚して数日意気消沈していましたが、どうにかスマフォ単体でRAW現像までする方法を発見しました。

まずraw2dngで.RW2を.DNGに変換します。色々探してこの組み合わせの変換ができるのはこれだけでした。

ただしいくつか難点があって、まず変換設定を保存してくれまぜん。なぜか毎回設定が戻ってしまうので、都度「Embed raw in DNG」スイッチをONにします(しないとJPEGに変換してしまう)。Output folder(保存先)も記憶してくれないので都度指定です。そしてなぜかSDカードを保存先にできません。Android的なアレ絡みですが、許可やAndroidバージョンはOKのはずなのに、一般的に書かれているSDカードへの書き込み許可設定手順において、SDカードがリストに現れません。SDカードをFAT32やNTFSにしてみてもダメ。64GB SDXCから32GB SDHCにしてみてもダメでした。ファイラーなど他のアプリも同様でしたが、これらは32GB SDHCにした時点で解決。しかしraw2dngだけは現状SDカードに書き出してきていません。仕方ないので、内部ストレージの/strage/emulated/0/Pictures/下にDNGというフォルダを作っておいてそこを指定します。基本的にはメニューからこの「Embed raw in DNG」をONにし、書き出し場所を内部メモリのどこかに指定するだけ(ただし毎回)。後はメイン画面で変換したいRW2ファイルを選択し「CONVERT」をタップです。RW2の場所は、カメラアプリで保存先を内部メモリかSDのどっちにしてるかによりますが、どこかにDCIMフォルダがあり、その下の100_PANAフォルダの中にあるはずです。

さて、これでLightroomが認識できる.DNG形式おRAWファイルに変換されたわけですが、実はもうひと手間かけないと何故か認識されないのです。Lightroomはストレージを監視していて新しく画像データが見付かるとライブラリに追加してくれるのですが、なぜかraw2dngがDNGファイルを追加したことを検知してくれません。手動で追加しようとフォルダを選んでも一覧に出てこないのです。そこで適当なファイラーで移動したりリネームしたりします。あくまでスマフォ上で加工してアップするので、内蔵メモリのまま作業して終わったら消す、という人はリネームで良いでしょう。むしろRW2を捨ててDNGで残しておきたいという人はSDに適当なフォルダを作って、そこに移動してみてください。ちなみにσ(^^)はESファイルエクスプローラーで確認しています。

移動やリネームを行った後で再度Lightroomを立ち上げて少し待つと、自動的に「Lightroomの写真」ライブラリに追加されます。ちなみに、Lightroomはクラウドベースで現像処理をするので、都度DNGをアップロードしてパケット通信量をそれなりに使う可能性があるのでご注意ください。「WiFiでのみ同期」設定などを適宜活用すると良いでしょう。また、デスクトップ版のLightroomをサブスクリプションで利用していると、そちらのライブラリにも自動で追加されるので便利ですね。現像自体はPC/Macでやろうってワークフローでもなかなか便利です。

また、LightroonではなくPhotoshop ExpressもDNGを開けます(RW2はやっぱりダメ)。ただこれも普通にアプリからDNGファイルを探しても出てこないですね。ESファイルエクスプローラーでDNGファイルを選択するとPhotoshopに渡してくれるようになります。Snapseedでもいけた気がします。

とまぁ、少し手作業が必要になりますが一応RAW撮影して現像してシェアがCM10単体で完結できるようになります(そもそも最低限の補正ならPanasonic純正のギャラリーアプリでもできますが)。PanasonicがAndroid Camera API 2だったかに対応してくれればLightroomのカメラモードでいきなりDNGで保存できてNexux6同等の使い勝手になるんですけどねぇ。Mashmallow対応の話でも出て来ない限り望みは薄そうです。

ではお待ちかねのRAW現像作成。

Lightroomでかなりいじってます。鼻先の細かい毛並みの質感とか気に入ってます。

■PC/Macで現像する場合のワークフロー(Synology NAS編)

別にPC/Macで現像できればいいやって場合は、RW2のままNASに転送するソリューションの方が手軽でしょう。ウチはSynologyのNASを使っているので、DSphotoのバックアップ機能を使っています。対象フォルダ内のものはRW2であろうと気にせずNASにバックアップしてくれるので、あとはそれをPC/MacのLightroomで読み込むだけです。

惜しいのはバックアップツールであって同期ツールではないので、後日CM10側でいらないファイルを消したとしても、NASの側には全てが残ったままで、整理は二度手間になる点ですかね。DropboxやOneDriveなどでは容量やWAN通信が気になるし。

かなり長文になってしまいましたが、画質面ではかなり満足しています。次期モデルでは是非DNG保存と、できればバウンス撮影できるような可変角ストロボ(LEDライトでなくストロボ)とかついたら即買いだなぁとも。Bluetoothで同期する外部ストロボとかでも。

![[めざましカーテン mornin’] ご自宅のカーテンにカンタン装着 カーテン自動開閉装置 朝の光で寝起きが変わる](https://m.media-amazon.com/images/I/31ZHhc2ydkL._SL500_.jpg)