2022年末に購入した初3Dプリンター、Migda社のMagician Xをリプレースすることにしました。

ここ1年ほど、毎日というほではないですが、ちょくちょくと便利小物をつくり3Dプリンターというものが生活必需品となりました。回数でいえば紙のプリンターの10倍以上は出していると思います。もう手放せない生活家電でありないものを作るというカルチャーが染みついてしまい、ない生活には戻れません。

しかしこの3万台で買ったMagicianXもコスパは充分高くオートレベリングのおかげで、A4の紙をはさんで〜みたいなことも一度も経験することなく稼働してくれましたが、いくつか不満点や要望が見えてきました。例えば

遅い(というか最新機の速さがスゴい)

Wi-Fi非対応で、USBメモリで印刷データを渡さないとならない

エンクロージャー型という外周が箱に囲まれているタイプにしたい

ABSなど匂いや温度管理が難しい素材に挑戦してみたい

猫がいたずらしない安心感

サポートを別フィラメントにするなど、サポート剥がしを楽にしたい

など。

今のところ猫がプラットフォームに飛び乗ってフィラメントのじゃれついて肉球ヤケドしたとか、出力品を途中で破損させた、ということはないですが、紐状のフィラメントくずはオモチャとして目がないので、万一を考えて部屋からは出して、ドアには「プリント中。にゃんこ入室させないで」という札を出して、家族もうっかりドアを開けないようにしています。

ちなみにFDMを買う前に検討していた光造形式は現状だいぶ興味が薄れています。造形痕が目立たないのは羨ましいですが、やはりフィギュアよりは部品を作るのがメインなので、目的に応じて色々な色や素材のフィラメントを使い分けられるメリットの方が大きいです。

■Bambu Labに決めた!しかしX1 CarbonかP1Sか…

機種選定に於いて、メーカーは早々とBambu Labにほぼ確定していました。それ以外は名前くらいは眺めつつ、具体的な機種や機能、価格などはまったく調べずに終わりました。

Bambu Labは比較的新しいメーカーですが注目すべき特徴をいくつも備えています。まず各モデルの共通の特徴として、

民生最速レベルで速度が速い、それでいて品質も定評がある

AMSという4本のフィラメントリールをセットして置き、自動で印刷途中に切り替えて多色印刷などが行える

Wi-Fi対応でPCから直接印刷データを送り込め、Web UIで各種操作も可能

スマホアプリもあり、印刷中の内部のカメラ映像を見られたりタイムラプス録画可能

ノズルやホットエンドなどのパーツは独自仕様だが、公式ストアで比較的細かい部品まで購入可能

サードパーティ品もプレートはかなり出ていて、ホットエンドもちらほら出始めている

有志が作ってデータを公開しているModパーツも豊富で、公開されたデータを自分で印刷して細かなユーザビリティを向上していける楽しさ

そんな共通の特徴をもつ機種として最上級のX1系、ミドルレンジのP1系、小型のA1系があります。まず小型のものはオープン型で、これまた小型のAMSが上に乗らないので設置場所のフットプリントが大きく必要になり、我が家の事情的に置けないので却下。

ミドルレンジのP1PとP1Sは日本ストアだと1万円しか違わないわりにP1Sの方が色々アップグレードしてるのでこれから買うならP1S一択。P1Pはクロージャーの壁がなくて自分でプリントして作る、デザインも色々選べる、という点は楽しげな点は唯一魅力。AMS付属セットモデルはP1Sのみ。

そして現状最上位のX1 Carbon(現時点でAmazonでは扱いなし)はP1Sに比べて、

GUI操作ができるタッチパネルと4GBの内蔵メモリで、プレビューをみながらファイルを選んで出力できる。

内部カメラが720p→1080pに高画質化

ホットエンドやノズルがより高温に対応したものに交換されておりより多様なフィラメントに対応

LiDARセンサーで1層目の定着具合を診断し、フィラメントの吐出量などを自動調整して更に精度向上

外装が黒からシルバーに

という感じ。

LiDARセンサーがあることでさらなる品質向上や失敗検知ができるのは聞こえはいいですが、実際問題P1Sも充分綺麗であるという評価で、業務グレードの品質を求める人向け、ということはあるらしい。自分に必要かといえばウーンというところ。

やはり一番惹かれたのはタッチ式GUIの操作パネルですね。Webからほとんどの機能はリモートで設定できるっぽいので、これも必須ではないんですが、やはりガジェット好きには刺さる。ただサードパーティでワイヤレスコントローラー も出てくるみたいなので、タッチパネルだけが理由ならP1Sにして差額でこれってのもありかもとか。

タイムラプス動画もきっとすぐ飽きるんでしょうけど高画質厨としては720pよりは1080pじゃん!と思いがち。

ホットノズル周りはX1用がP1で使えるか不明。

外観は正直シルバーより黒が好みかも。

あとA/P系はAmazonで買えますがX系はなぜか売ってない。公式ストアのみです。まぁ値段は同じなんですが、やはり支払い手段の豊富さとか経理的にAmazonで完結したいとか色々です。P1Sならワンチャンいつかセールやるかもと期待があったとか。

結局、X1かP1SかとAMSをつけるか少し資金繰りに余裕ができた頃に買い足すかを一ヶ月くらい悩んでいました。X1とP1SのAMS無しの価格差が9万円、AMSはセットで買うと+4万くらいですが後日単品で買うと6万くらいと1.5倍くらい。こんな感じの2×2マトリクスの中でどこにするか迷いまくり。

AMSなし AMSあり P1S 11.9万 15.9万 X1 Carbon 20.9万 24.9万

本稿執筆時点の公式ストア価格関係(P1SはAmazonでもクーポンで同価格になるぽい) P1Sでも今よりは間違いなく精度が高いので、LiDARまではいらないかもだけど、なんかあると安心な気はするし、いずれABSやナイロン(PA)といった耐久性の高い素材を使いたいこともあるなら、X1よなぁ、とか。

AMSも今なにか多色出力したいというより、サポート材を別素材で構築して剥がしやすくしたりできると便利かなぁくらい(それなら本当はフィラメント切り替え式よりもデュアルエクストルーダー機のが向いてるはず)。ただ1.5倍も値段違うなら思い切って買っておく方がいいかーとか。

■X1 Carbon Comboにキヨミズダイブ!

確定申告も終わり少し金策に目処が立ったので、結局X1Carbon Combo(=AMSあり)に特攻しました。後から機能や性能が足りなくて歯噛みするよりは、ちょっともったいなかったなーって思う方がマシかなと。次に買い換えようって時の下取り価値も上がってくれれば、最終的なコスパはそう変わらないかなとか。

2営業日以内発送ということでしたが、深夜1時に注文して朝10台時には発送連絡が来ました。これくらいスムーズなら今後アクセサリや消耗品を買うにも選択肢に入りそうです。

で、佐川さんが翌日に配送してくれました。階段が狭くて下手な持ち上げ方すると腰をやりそうだったので、玄関で開封して、AMSを取り出してから別々に運びました。Before/Afterでサイズ感比較。

Before: Mingda Magixian X After: Bambu Lab X1-Carbon Combo スチールラックの奥行きが足りなくて置いていた板の幅も増す必要がありましたが、全体ではそんなに違わないかもという感じ。AMSを入れても高さは同じくらい。MagicianXのスプールホルダーにスプールかけたらそっちの方が高いくらい。

本当はもうちょっと共振しなさそうな土台の方がいいんでしょうね。目下のところ他に置く場所がなく。追々防音や制震もしていきたいところです。

運搬時の破損防止でネジ止めされてる箇所が多く、説明書(英語)をみながら手順通りに開梱、組立てを行いました。時間はかかりましたが難しいところはないかな。最初のキャリブレーションをしたらZ軸のネジ柱にグリスが塗ってないよ、って言われたけど、すごいな。どうやって検知してるんだろ。使い切りパックがいくつか付属しているのでそれを塗りたくってベッドを上下に動かして馴染ませます。

この手のIoTデバイスでありがちなネットワークがつながらなくてつまづく、みたいなことも全くなく、スマホアプリで本体を自分のアカウントに紐付けるところもトラブルなくできました。その状態でPCアプリBambu Studioでもログインすればもうデバイスが見える形です。

■ファーストプリント

推奨に従って、

付属フィラメントで、

プレインストールのサンプルモデルデータを、

ビルドプレートにスティック糊を塗って、

テスト印刷。個人的にあまりスティック糊は使いたくないし、Magician XではテクスチャードなPEIプラットフォームを使ってたんですが、説明書によると「最初の1回は必ず塗らないと固着してビルドプレートにダメージが行くかも」とのことだったので仕方なく塗りました。

塗らなくても結構いけるはずの高温プレートも買ってあるので、基本的にはそちらで、できるだけ糊なしで運用してけたらなと思います。あとスティック糊よりも綺麗に濡れる液体糊も純正のを買ってみてます。スティック糊は早々に使い切って、基本は液体糊かなぁと思っています。

初めての感想としては、

という感じ。普通にスタートしてもまずはキャリブレーションで10分近くガーガーやってます。キャリブレーションも様々なフェーズがあって、どれは毎回(あるいは頻繁に)やった方がよくて、どれはスキップしてOKなのかよくわからず。あえて振動をさせてチェックするところもあるので、正直毎回はしんどいなという印象。

そしてキャリブレーションも造形もかなり動作音は大きいです。特に細い面積を塗りつぶしてくようなヘッド(エクストルーダー)が小刻みに往復する動きになる時、設置したスチールラックごと揺れるような振動を発します。これはなんか真面目に制震とか静音とか考えたいレベル。ちなみに動作モードとして、「サイレント」「標準」「スポーツ」「超高速」の4つが選択でき、深夜など音が出ては困る時は「サイレント」の使用も検討してもいいかも知れません。当然スピードは落ちるんでしょうけど。今まで使っていたMagician Xは「うるさい」と感じたことは一度もなく、仕事中に動いていても「頑張ってるなぁ」という感じだったんですが、これはもう「工事中。ご迷惑をおかけします(ペコリ)」って印象。ノイキャンヘッドフォンでもしてないと気が散りそう。「標準」でこれなら「スポーツ」とか「超高速」って、、でもカタログスペックで謳っている速度ってそれらのモードを使ってはじめて出ますって感じなんですかね。床置きできればいいんですが、棚やデスクの上に設置を考える人はその安定性も気をつけた方が良さそうです。

ぬっこも興味津々 ともあれ、思いのほか造形が始まるまでに時間がかかったのと、音や振動にビビったものの、付属フィラメントで、初期データを使って最初の造形が完了しました。6つのピースを使うパズルらしいです。

プリインストールモデルのパズル。しばらくいじってみたけど全くわからんw これまでテクスチャーありのプレートを使っていたせいもあいますが、底面以外の面も含めて滑らかでビビります。とても同じPLAとは思えない。もちろん寄ってまじまじと見れば積層痕はあるし爪の先でカリカリすればひっかかりもするんですが、パっと見のツルっと感は段違い。これはテンション上がります。

■ビルドプレートいろいろ

長くなったので別記事に移動しました。

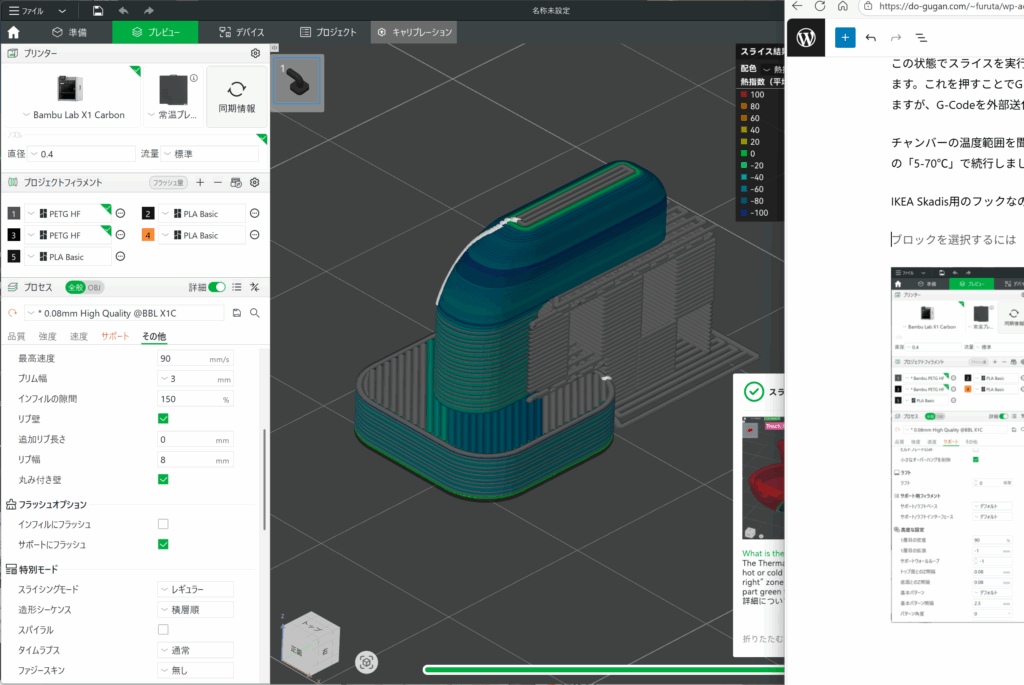

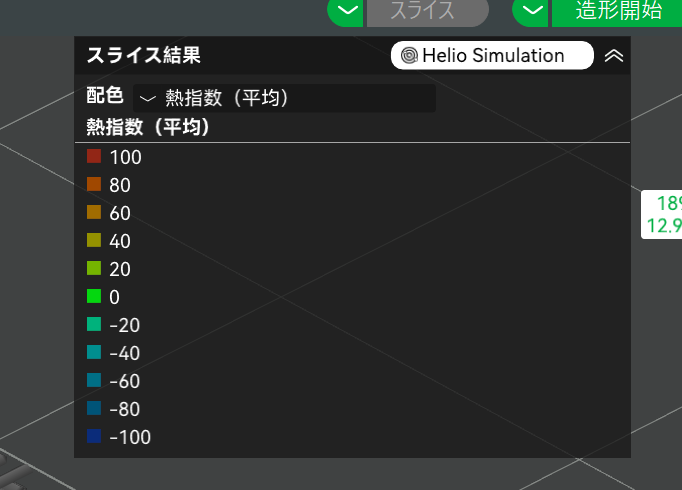

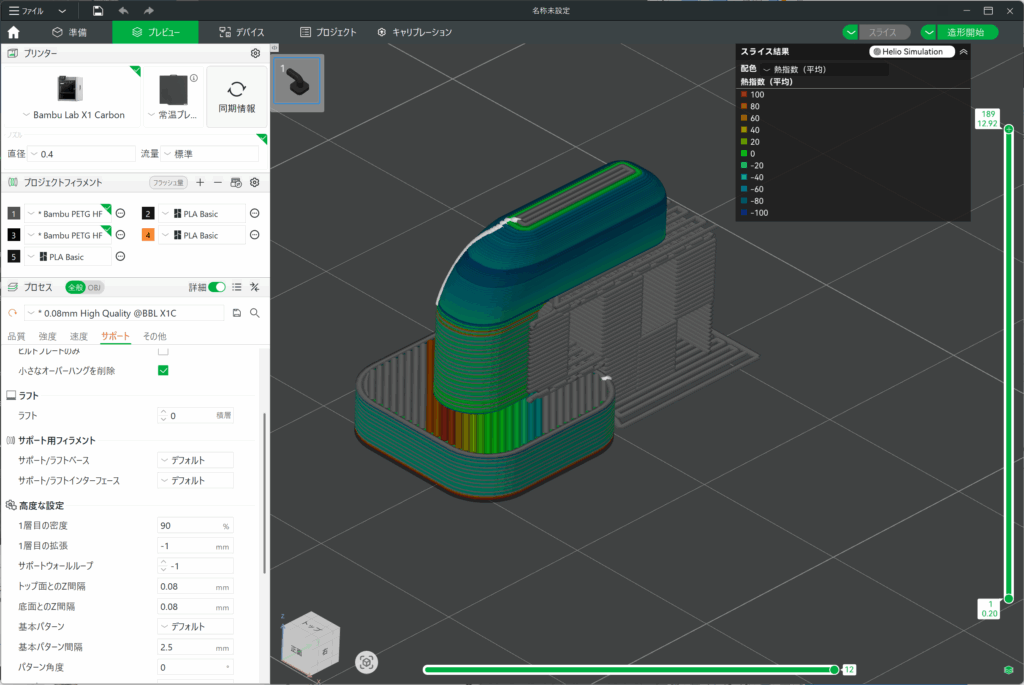

■Bambu Studio

とりあえずWi-Fi(2.4GHz)経由で設定、監視ができるのは念願でした。Webインターフェイスはないので個別にアプリのインストールは必要ですが、stl/3mfの読み込み、着色、デバイスの設定、温度監視やカメラ映像のモニタリング、キャリブレーション、ファームウェアアップデートなどありとあらゆる機能がリモートでできてしまいます。確かにこれならタッチパネルのないP1Sでも良かったかーって感じ(LiDARなど目に見えずらいメリットは別として)。

後述のMakerWorldとの連携も良いし、stlや3mlといった拡張子を対応付けておけば、ブラウザでダウンロードしたモデルデータをすぐに開けて良い。CURAと同じく新しいウインドウ(インスタンス)がどんどん開いていく仕様。Fusion360からダイレクトに開けるのも、「カスタム」でBambu Studioの.exeファイルを指定してやれば大丈夫でした。その際、.3ml形式だと位置情報が上手く渡らずプレートの端っこにはみ出るように配置されてしまうようで、Fusion360から渡すのは.stl形式にしておいた方がよさそう。

CURAと設定箇所が違いすぎてまだ細かい設定はまごつきますが、プレビューがCURAよりも自由な角度でグリグリ回して確認できるのは大きい。3Dマウス(SpaceMouse)も使えるっぽいけど、なにかちょっとFusion360と操作感が違う印象。またCURAはフィラメント毎の設定管理がちょっとやりづらかったんですが、こちらはまだ未知数。というか社外フィラメントでも今のところデフォルトの汎用プロファイルで問題を感じてないので、素材種類を選ぶだけ、という感じ。温度を5℃上げて様子見て、、というのが、各種自動制御のおかげかエンクロージャーのおかげか、このまま開放されるなら最高なんですけどね。Mingdaはリストになかったですが、一応他社プリンターでも使えるっぽい。次にもしなにかの事情でサブ機を買うことになったらこれに対応してる中から選ぶかも?

MagicianXを使ってる時に、Simplify3Dも買ってみようか迷ってたけど、当面はこれで生きていけそう。

■Bambu Handy

スマホアプリもあります。Bambu Studio同様にデバイスの状態やカメラ映像をみたりできますし、なにかエラーが起きたら通知が来ます。例えば別の部屋にいてもトラブルに早めに気付けるので時間を無駄にしなくて済みます。「そろそろ出来たかな~♪」といって見に行ってスパゲティになっていた時のがっかり感といったら…

もちろん正常に完了したことも通知で把握できます。まぁ出先でそれがわかっても、次の出力を始められるわけでない(機能がないのではなく、物理的に完成品をどかさないとならないから)ので、次から次へとリモートで出力できるわけではないですが、やはりできあがりを知れることは便利には違いありません。

後述のMakerWorldを出先でBambu Handyから眺めていて、良いモデルを見つけたので出力しとこう、みたいな世界観は興味深いですね。AMSがあるとフィラメントも4つから選べるのでなお良しです。

■モデルデータ共有サービスMakerWorld

ここまで何度か名前を出したMakerWorkdですがPrintables.comやYeggiみたいなモデルデータ共有サービスです。Bambu Labが運営してるのかな?ともあれBambu StudioやBambu Handyのホーム画面からとぶようになっていて、世界中の人が投稿したモデルデータを取得することができます。PrintablesやBambu Handyのようにstl/3mlをダウンロードできるだけでなく、直接ソフトに読み込んで出力に進むことができるのでスマホから完結でプリントできるのもスゴい。作者が指定したプリントパラメーターも一部反映されてるっぽいです。さすがにフィラメントは選び直さないとですが。

実績に応じてキックバックがあるらしく、Bambuストアでフィラメント等を買えるギフト券などももらえるので、リメイクという名で名前を書き換えただけのような贋作投稿が多いところがXのインプレゾンビみたいな微妙ではあります。

また結局「PrintablesやYeggiにもっといいモデルないかなー」とか結局ググることになるので、「MakerWorldで見付かればちょっと便利」くらいな感じ。ロボット除けしてるのかGoogleでMakerWorkdの作品はヒットしない気がしていて、二度手間っちゃ二度手間。まだBetaサービスなのでこれからシェアが伸びていくと期待。

■まとめ

1年入門機を使ってみて、3Dプリンターは令和の三種の神器だぞという確信がもてたのでステップアップとして少しお高めの高評価モデルを思い切って導入しました。

今のところ満足しているし、Modもたくさんあってカスタムが楽しいです。iPhone Proモデルよりもお高いので商売でもしないとなかなか元はとれませんが、精神的には充足感が高いです。

これからも気付きや良かったMod、トラブルシュートなどの記事をいくつか上げていきつつ使いこなしていきたいと思います。