OMRON ねむり時間計 Sleep Design lite

ブルー HSL-001-B

OMRON ねむり時間計 Sleep Design lite

ホワイト HSL-001-W

WellnessLink対応デバイスのレビューシリーズ第三弾はねむり時間計Sleep Design liteです。

枕元に置いておくと、モーションセンサーで寝返りの頻度を計測し、睡眠サイクルをログってAndroidアプリで読み込んでグラフ化する、って感じの商品です。iPhoneアプリでも同種のことができるものはいくつかありますが、iOSの特性上、アプリを起動しっぱなしにしておいたり、その為に電源ケーブルをつなぎっぱなしにしたりと制約があり、これを嫌うのであればこうした専用デバイスを使った方が楽です。ただし計測の内容はかなりショボいです。

まず公式サイトでAndroidアプリに表示されるグラフを見てみて下さい。4つの時刻情報を使って3つの指標のグラフを描いていることがわかります。

- A. さぁ寝るじぇ!と布団に入った時刻(ユーザが本体のボタンを長押し)

- B. 実際に寝入った時刻(ベッドの揺れが収まった時)

- C. アラームが鳴った時刻(ユーザがあらかじめ設定)

- D. 布団から出た時刻(ユーザが本体のボタンを長押し)

AからBの時間が「寝付き時間」、BからCが「睡眠時間」、CからDが「起床にかかった時間」という訳ですね。ちなみに来月発売予定の上位機種HSL-101と違って眠っている間の睡眠の“質”は計測してくれません。また夜中に起き出してトイレにいったとかもカウントされません。

あれ?デバイスのセンサ使ってるのBだけじゃね?

ただアラームの時刻は眠りが浅いAS(古い言い方をするとレム睡眠)時を狙って鳴らす機能はついてるので、そこをどう判断してるかですね。上位機種のように眠りの深さの計測はしてないので、単に一般的なAS/QSのサイクル(1.5時間)基準で計算してるのか、実はグラフに出さないだけで内部的にはモーションセンサーを使っているのか、そこはマニュアルやカタログからは判断できませんでした。

冒頭のiPhoneアプリの不便さを容認できるのなら、85円からの値段で睡眠の深さに関するグラフも見られるのでコストパフォーマンスは高いと言えるでしょう。

■メリットは手軽さ

iPhoneに充電ケーブルをつないで、アプリを立ち上げて、数ステップの操作をして、、、という手間に比べると、こちらは操作ステップの少なさがメリットと言えます。アラーム設定時間い変更がなければ、本体上面の大きなボタンを長押しするだけです。リチウム電池で半年保つと謳われているので、コードもなにもなく枕の脇にポンと置いておくだけ。朝はボタン単押しでスヌーズ、長押しで完全起床。アラーム設定は背面にあるUP/DOWNボタンから可能です。ASタイミング狙いの「スッキリアラーム」と、そんなの無視して指定時刻に鳴らす通常の「アラーム」の切換も本体でできます。スッキリアラームの時の許容誤差とスヌーズ感覚はWellnessLinkからしか設定変更できないみたいです。

■データ通信あれこれ

データを取り出す方法は2つあります。おサイフケータイまたはNFCに対応したAndroid2.3以上の端末を使うか、PCにUSB通信トレイHHX-IT3をつないでそれに載せる方法です。前者だとアプリ上で先のリンク先にあるようなグラフが見られます。PCの場合は活動量計などと同じくデータをWellnessLinkに投げるだけで、全ての情報はそちらで閲覧します。

ちなみにdocomoガラケー向けのデータ転送アプリも使うことができました。カタログには書いてないので無保証ですがこれは嬉しいかも。というのも、残念ながら通信トレイは活動量計307ITに付属するHHX-IT2と互換性がなく、別途HHX-IT3が必要だからです。せっかく307ITをなくして買い直したことでIT2が2つになったのでw、ひとつは実家に置きっぱなしにしようと思ったものの、こちらの機種には使えず結局IT3をもって帰省するしかないかー、と思ってたので。実家にいる間はガラケー経由転送でいいかと。ただし惜しいことに初回機器登録にはIT3が必要でした。未登録状態でガラケーを当てても「登録された機器じゃないYO」エラーになります。常時ガラケー運用する人でもIT3は必須な訳です。ちなみにダメもとでIT2を使ってみようとしまいたが、やはり初期登録画面でこの機器はIT3じゃないと読み取れないよ、というエラーが出ます。繰り返しますが、とっとと307ITの付属トレイをHX3に変更するか、トレイ別売りにしてほしいです。家族で複数台導入するなんてケースも少なくないんじゃないでしょうか。

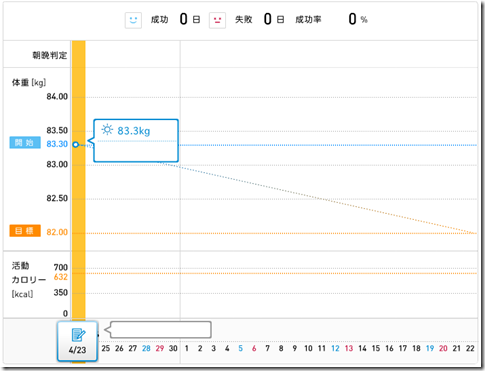

ともあれ無事登録とデータ転送を済ませると、WelnessLink上での表示はこんな感じに。

寝入った時刻、起きた時刻、睡眠時間、スヌーズ回数が見られます。「スッキリ寝覚め」はこの画面上で自分で評価して記録します。スヌーズ回数が見られるのがちょっと面白いです。

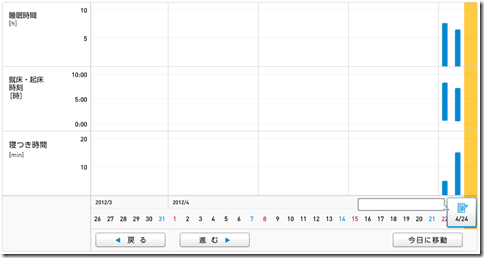

こちらはグラフ画面。例によって3種類のグラフしか一度に出せませんが、どのみち選べるのはあと1つ「起床にかかった時間」のみ。やはりあまり詳しいデータをとっていないようです。「就床・起床時刻」は写真ではわかりづらいですが、下端の位置が就床時刻を示しています。Androidアプリと違って、体組成計や活動量計と同じグラフ描画エンジンを使い回していて、とてもシンプル(棒読み)な表現です。てか昼寝とかして一日に複数回の睡眠があるとどうなるんでしょうねw。

睡眠量と、体重変化、活動量との相関がどうなるのかという興味はありますが、基本的にAndroidアプリで使った方が楽しげです。

■睡眠サイクルを測る意義?

ここまで書いて今更な議論ですが、睡眠サイクルをログってなにかいいことあるんでしょうか?ぶっちゃけわかりません。少なくとも現時点では、せっかく導入したんだから決まった時間に寝起きしてみようというモチベーションはあります。ただもともと毎日決まった時間に起きる必要が必ずしもない生活なので、果たしていつまで続くことか(^^;)。とりあえずたくさんログがあると何か見えてくるかも知れないというライフロガー大好き系にはオモチャとしては楽しい気がします。トレイも込み3,000円台くらいで買えるとなお良いんですけどね。

個人的にはHSL-101が本命なんですが、5月発売が待ちきれなかったのと、まぁとりあえず下位モデルでお試ししてみようという意図で購入に踏み切りました。来月には101を買ってこちらは手放してるかも知れません。ただ101はカタログを見る限りアラーム機能はないようなんで、上位下位というよりは目的が違うとも言えますね。101は大きさと設置条件の制約も気になっています。はてさて。