えー、iPad2を入手しました(^^;)。もちろん並行輸入品です。eBayです。Wi-Fi 32GB 黒で、$768 + 送料$45 = $831。少し円安進んじゃってますが、ざっくり$1=85円で決済されたとしてギリギリ7万切るかなって思ったんですが、受け取り時に関税1,900円とられてオーバーしました。去年も+1万払って周りより一ヶ月ほど早く(ちょうど予約受付開始だか価格発表だからの前日だったかな)入手してるので、まぁ許容範囲かなと。しかも今年は国内販売いつになるかすらわかってないですし、震災による調達難の部品の海外品へのリプレイスの噂も出ていて、やっぱり日本人としては国産パーツの方がいいじゃないですか。もともと理由があって日本の部品が選ばれてたはずですし。

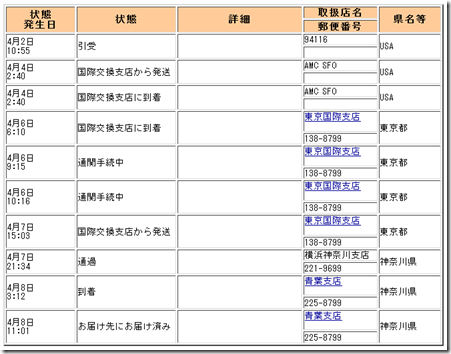

ということで注文(落札)したのが現地時間の4月2日。以下に追跡情報を画像で貼っておきます。同じような買い方を考えてる方の参考に。

ちなみにお風呂カバーは買ってません。家で使うことがほとんどなのでさっと使えるように背面カバーのみで運用してきてて、たぶんiPad2でもそれは同じだろうと。せっかくのアイデアものなので試してはみたいですが、まぁ余分に払ってまですぐに欲しいというほどでもないかなと。あと色味や素材の違いも現物みてから決めたいなとか。と思いつつ、本体が手元にくるとやっぱり欲しくなってきてたりしますw。色はやっぱり(PRODUCT) REDかなぁとか。

■比較写真

左がiPad2。背面がフラットなのがわかりますでしょうか?(クリックで拡大)

iPhone3Gx->iPhone4と同じで、置いて使う時の座りの良さなど、薄いこと自体よりもフラットなところが嬉しかったりします。一方でこれもiPhone3Gx vs iPhone4と同じで、手に持ったしっくり感は初代の方が上という印象。iPad2は薄すぎてホールドしづらい感じ。まぁその分軽いので相殺してるかもです。あと初代は普段ポリカ製の背面カバーをつけてたので、それによる違和感もあるかも。パワーサポートがiPhone4用に出してるAirジャケットのラバーコーティングタイプが気に入ってるんですが、アレのiPad2用に期待。

トップとサイドのボタン部分。下がiPad2。iPad2の方は背面に対して傾斜面に配置されていて若干指を添えやすくなった気がします。回転ロック/マナー・スイッチも微妙に大きくなってる?

スピーカー&Dockコネクタ部。下がiPad2。なにげにここが一番気に入らない点です。ボツボツ嫌い。あとDockコネクタもナナメの面についてるので、iPad touch 4thと同じでいまいち挿しづらいです。

■ファーストインプレ

まぁ、基本的には母艦につなげば初代iPadのデータをさっくり移してくれちゃうので、一から設定して環境を整える手間や楽しみはないですね。液晶解像度もかわらないので、ソフト面ではあまり感動がないですw。

速度面に関して一番体感できるのはカメラ起動ですね。そもそも初代にはカメラがないので比較はできないですが、iPhone4みたいに数秒待たされるということはないです。「カメラ」アプリだとシャッターのグラフィックが出ると同時にすぐ開く感じ。FaceTimeだとほぼ瞬時にスルー画が出てきます。iPhone5では是非改善してもらいたいと思ってた点だけに期待が膨らみます。

一方でカメラの画質はかなりノイジー。もっともまだ室内撮りしかしてませんが。FaceTimeでのフロントカメラのプレビューもかなりジャギーが目立ちます。VGA位のをXGAに(比較的ショボいアルゴリズムで)引き延ばしてるんでしょうかね。HDではないので仕方ないのかも。

液晶のインプレについては初代にアンチグレアを貼ってしまってて厳密な比較ができないので詳しくは触れないでおきますが、今のところ指滑りも映り込みも許容レベル。でもまぁ結局指紋が気になってフィルム貼ってしまいそうな予感。

あと、付属のACアダプタですが、初代と同様ちゃんと日本のPSEマークもついてました。Wi-Fiの技適の件も含め、US版を並行輸入して使うことに法的な問題はなさそうですね。出力は初代のものが2.1Aに対し、2.3Aと微妙に出力アップしてるみたいです。外形は同じっぽいですが。