前車のカロスポではディーラーの5年保証のガラスコーティングを施工していました。118,800円。これをしているとディーラーの洗車が1,000円で受けられ、かつ当時は1日1回アプリを立ち上げるともらえるスタンプを貯めるとディーラーサービスで使える500円券が最大5枚貯められるサービスがあったので、2,3ヶ月に一度くらい実質無料洗車を受けられてそこそこ綺麗に乗れてました。そのスタンプサービスが昨年終了してしまい、それからは自宅で手洗い洗車をしてました。

まぁパッと見、綺麗にはなってたんですが、よくよく寄って見ると水染みというかイオンデポジット、スケイル(鱗)とか言われるアレがびっしり残ってる状態。これは無機質であるガラスが水と反応しやすいことでおきてしまう現象なんだそう。カロスポはシアンメタリック(水色)だったのでまだ遠めには目立ちにくかったですが、今度のクラウンはブラック部分でなったら絶対目立つやつやん、、、と。

ということで今回はディーラーのガラスコーティングはキャンセルし、ガラス層の上に有機物である特殊レジン層を上塗りして水が化学的な意味でも弾きやすいというKeePer技研のEXキーパーを施工してもらうことにしました。EXキーパーは同社のコーティングの中でも最上位グレードで、Youtubeなどの動画でも評価が高いですし、1月に行った東京オートサロンにもブースを出していてプレシャスブロンズのクラウンの施工実車展示をしていて綺麗でした。タオルが滑り落ちるデモが有名ですが、実際触った手触りもスベスベというかヌルヌルというか不思議な感触です。メンテなどの話も色々詳しく説明が聞けたので、この時点でほぼ施工を決心。

■Day1 施工の記録

施工は最寄りのトレッサ横浜というトヨタ系ディーラーが集まる商業モールの中にあるキーパーラボでお願いしました。キーパーはライセンスを取ったガソリンスタンドなどがやってるキーパープロショップと、更に認定スタッフ数や設備などで高い要求を満たさないと看板を出せないキーパーラボがあります。EXキーパーはたぶんラボの方でないと施工できなかった気がします。

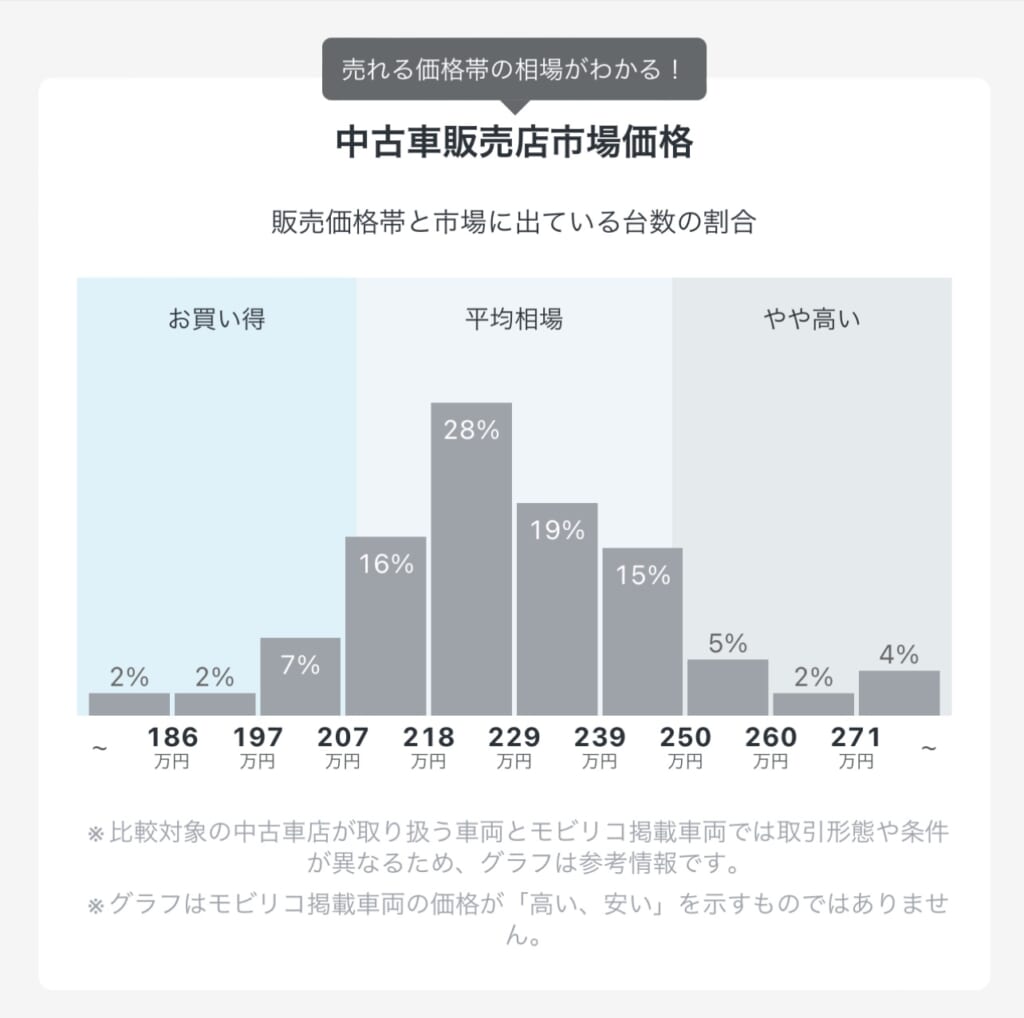

EXキーパーはレンズやドアの内側、ボンネットの裏側、ホイール、樹脂パーツなどを含めたまるごと施工のEXキーパープレミアムというコースもありますが、ボンネットの裏側とか普段見えないところは優先度低いなということで、プレミアムはやめ、ベースのEXキーパーにレンズ、ホイール、樹脂パーツ、ガラスなど必要だと思う部分をオプションで盛っていきました。クラウンのLサイズだとプレミアムで22万、ベース+オプションだと18万くらいだったと思います。予約時や受付時など3回くらい「そこまでオプションつけるならプレミアムの方がお得ですよ?」と聞かれましたw。それでも別にいらないやってところに3,4万払うよりは他のことに使いたいなと思って断りました。またTipsとして株主優待券による20%割引きがあります。KeePer技研の優待券は1年有効で繰り返し使え、持ち株会社のものは1度きり。ネットオークションなどで買う場合後者の方が割安です。金額が大きいので20%はかなり大きい。自分のケースだと15万円台だったので、結果的にディーラーのガラスコーティングとさほど変わらない初期費用になりました。

施工にかかる時間はおおむね24時間。最終的には2時間くらい早く作業完了の電話が来ましたが、基本的には一晩預ける形。代車は予め予約をしておけば無料でした。なんと昔乗っていたCOLT(さすがにVer.Rではなくノーマル)が来て、色々と懐かしかったです。

そして受け取りに出向いて対面した時の様子がこちら。

室内で蛍光灯も少ないのでメチャメチャ映えるという感じではなかったですが、近寄ってみると全体的に艶が増した感じはしました。タオルが滑り落ちるドヤりもしっかり入りましたw。新車納車から3日目でしたが、Bピラーに傷があったので磨いておきました、とのこと。納車時には気付かなかったな。どこでどれくらいついたんだろ、、

早速少し乗って気付いたのは、ドアを閉める時に手で押すと思うんですが、その時の手触りが明らかに違う。普通の車の鉄板+塗装の手触りではなく、なにかこうもっとスベスベした感じで心地良いです。

■当面のメンテナンス

受領時の説明を覚え書き。

まず1ヶ月後に無料洗車してもらえるチケットがついてきます。これはサービスの意味だけでなく、コーティングの定着具合をチェックして不足があれば塗り足しをしてくれるので必ずいった方が良いみたい。近日外装パーツをつける予定なのでそれについても相談したところ、この1ヶ月洗車の時点なら小さいパーツならまとめて塗ってくれるそうなので、なんとかそれまでに取付を完了させたいところ。

あと1ヶ月は洗車機NG。

2年毎のメンテナンス

EXキーパーはノーメンテナンスで3年、2年毎のメンテナンスを受ければ6年の保証が受けられます。その期間絶対ハゲないというより、ハゲたら再施工してもらえる、という意味合いでしょうか。ベースのプライマーガラス層を残して、その上の皮膜(=レジン層VP632)を”入れ替える”と記述されています。クラウンの場合税込み28,900円。年額1.5万円弱なのでまぁまぁしますね。納車直後の今は関心が高いので「しょうがないかぁ」って気はしてますが、2年、4年後にどう思うかはわかりませんw。

ミネラル除去

またこれも環境次第なのでサイクルはわからないのですが、水道水洗車をした場合、そこに含まれるミネラル分が(例え拭き上げをしっかりしても)残って白っぽくなったり弾きが悪くなってくるとのこと。KeePer技研のメニュー「ミネラルオフ」でそれを除去してもらうとLサイズ車で10,000円コースですが、同社製コーティング車なら手洗い洗車2,640円に+540円で済むらしい。トレッサ横浜はトヨタ車ショールーム兼商業モールなので立ち寄った際に3,180円でリフレッシュできるなら、何ヶ月かに1回位はお願いするのもアリかも。繰り返し使える方の優待券を安く手に入れられれば20%OFFですが、洗車だけだと相当使わない限り元は取れないかも。

普段の洗車をどうしよう…

施工1ヶ月経ったら洗車機もブラシタイプでなければOKとのこと。タイパを考えたら洗車機にぶっこむのが楽でしょう。とはいえ昭和の人間なのでどうしても洗車機は不安です。特にトヨタの黒はヤバイイメージ(本当にヤバいのは202というカラーですが)。当面は自宅で手洗いかなぁ。せっかくケルヒャーとかビッグタオルとか揃えたし。

気になるのは水道水によるミネラル堆積です。

こういう家庭用の純水器を買っておけばホースの中間にはさむだけでほぼ純水になるので、拭き上げを省略してもほぼ水跡もミネラルも残らないので時短にはなりそう。ただこれもフィルターとなるイオン交換樹脂は消耗品なので十回位毎に数千円のランニングコストが発生します。キーパーでやってもらうよりは全然安いですが悩ましい。グッズとしては使ってみたい気はします。

ということで、

- ブラシ式ではない洗車機

- 水道水手洗い

- 純水手洗い(要機材購入)

- キーパーラボで手洗い洗車(時々ミネラル除去)

という選択肢が生まれました。今後のコーティングの変化の様子も観察しながらですが、その時々の時間やついでなどで使い分けかなと思います。明日、人に見せることがあるけど綺麗にしてる時間がない!って時は洗車機に入れるというのもアリに思っておけそう。

2023.4.17追記:ミネラルオフ用の溶剤、普通に売ってるようです。

これを買ってDIYするか、3ヶ月毎ならキーパーラボでやってもらうか悩ましいところです。

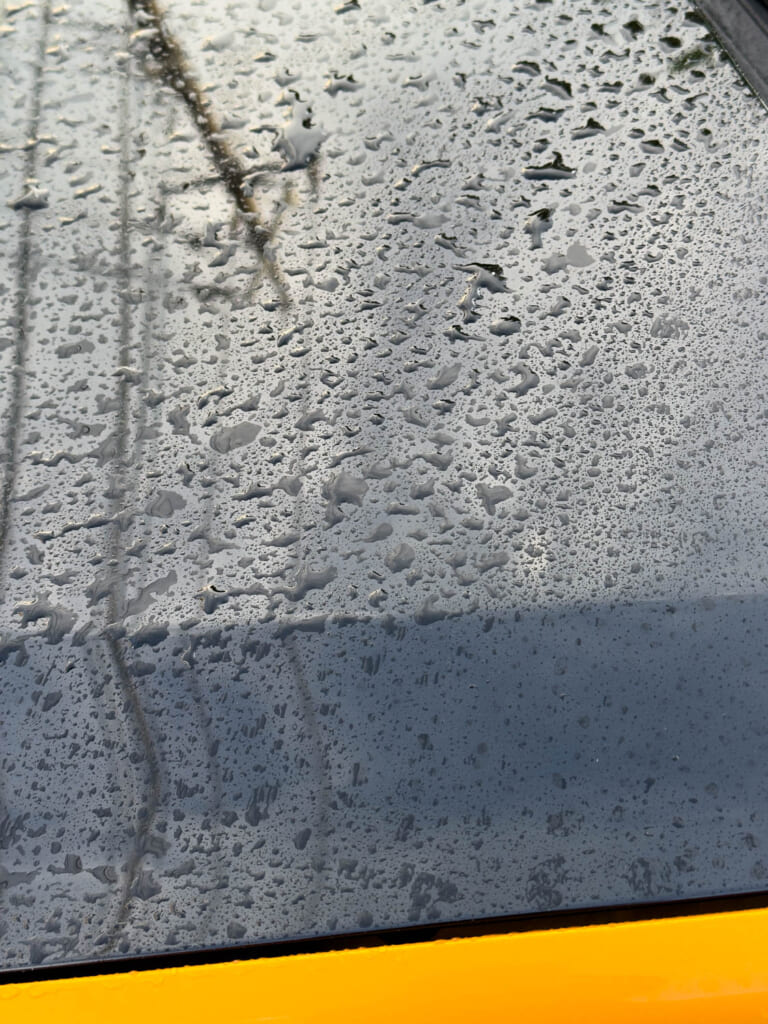

■Day3 はじめての雨

むしろ嬉々としてカメラを抱えて駐車場に走りましたw。当たり前ですが今のところいい感じに水弾きしてるようです。でも撥水系なので結構水滴残ってて、これは後で水が蒸発して雨粒中の埃や砂が残りそうではありますね。魔法のコーティングではないのでそれは致し方なし(施工前にも説明を受けました)。後はそれがどのくらい目立つか、さっと水をかけて拭き上げするだけで綺麗になるのか、などは後日検証してみたいと思います。

■Day4 雨上がり

テテーン!雨上がりの翌日。天気は快晴まではいかずとも4月にしては日差しを感じる天候でした。

普通にビッシリと雨滴中の埃や砂が残ってますね(ノ∀`)アチャー。そりゃまぁ仕方ない。ちょうど一昨日辺り黄砂がヒドかったと話題になってたし。やっぱ黒は大変だと改めて認識しました(人生初ブラック車)。

ここまでは既定路線。どんな強固なコーティングでも上につもった砂を自力で弾いたり吹き飛ばしたりはできません(笑)。これが以下にお手軽に綺麗になるか、です。

これをこちらの高圧洗浄機で洗ってみました。

結果は残念ながら水を高圧でかけるだけではあまり綺麗にならず。あえて拭き取りもせず家のまわりを軽く流してみたんですが、乾くと上の写真が多少マシになったような状態でした。新たに水道水中の不純物が残ったというより、元からあった砂埃が流し切れてないという印象。結局シャンプーで手洗い洗車をする必要がありました。できれば水で綺麗に洗い流れてくれればと思ったんですが、、、あるいはフォームガンなどで泡泡にしてから流せば違ったりするのでしょうか。できればより簡単に(こすらずに)綺麗にできる方法を模索したいです。

また予想はしていましたが車体が一回り大きくなったことで、拭き上げもちょっと大変になりました。ルーフの中心まで手が届かないか、届いても体の前面がボディに触れてビショ濡れになるかという状態。やはり拭き上げ不要にするべく、純水器かブロワーの導入を視野にいれたくなりました。

2023年5月(1.5ヶ月)

1ヶ月目の無料洗車兼施工チェックも終えて2週間位後の雨の日。しっかり撥水はしています。

この後、乾いても前の写真ほど砂跡は残っていない感じでした。当たり前ですが、その時の雨でどれくらい砂を含んでいたかも結構違うのかも知れません。

どちらかというとシャンプー洗車後に純水で洗い流した時の跡が気になっていて、そもそもすすぎが足りないんじゃないかという気がしてきました。純水器の濾過樹脂は消耗品なのでついケチってしまいがちですが、見た目の泡を落とすだけじゃなくもう少し念入りに水をかけるとか、最初のホコリ落としの段階から純水を使うとかもう少し気を遣ってみたいと思います。

2023年6月(2ヶ月、梅雨)

梅雨に入り雨が続いています。水弾きもばっちりしています。雨間の汚れ具合は4月の黄砂の時と比べてたら全然マシです。それでも明るい照明の下に行くとこんな感じ。

ブラック部分はやはりポツポツがあります。プレシャスレイの部分はまぁまぁというか充分綺麗です。でもよく探すと写真のように汚れの垂れ跡のようなものがあるっちゃあります。

これなら時間がない時はボンネットなどブラック部分だけさっと洗うだけでもいいかも?

この後また手洗い洗車をし。前回の反省で純水すすぎ時間をケルヒャーのバッテリーが切れるギリギリくらいまでしつこくやってみたんですが、やっぱり拭き上げしないと多少後が残るなという感じ。単に洗い残しなのかなんのか。

2024.5月(1年)

施工から1年経ちました。またも花粉の季節でもう染み染みです。花粉のたんぱく質は熱で分解するので真夏まで待てば自然に消えるといいますが、さすがに看過できないレベル。中性を使ってたシャンプーを弱酸性にかえてみたり、タオルで温水加熱してみたりしましたがさほど効果無し。そもそも花粉なのか水染みなのかという疑問も湧いてきたり。

キーパーラボに持ち込んでミネラルオフしてもらおうかなとも思ったんですが、やはり一旦DIYでやってみることに。上記のミネラルオフ剤を購入。

まずは施工前。洗車後の水弾きの様子はこんな。

この濡れた状態で、ミネラルオフを付属スポンジにつけて塗りのばしてみるとこんな。

染みの形がうっすら見えます。これがスポンジを往復させると徐々に溶けて消えていくではありませんか!効いてるっ!

使い方の案内通りに軽く塗るだけでは消えませんが、「磨く」までいかない程度に軽く押しつけるようにして擦っていると徐々に跡が見えなくなっていきます。それだけ重度だったということでしょうか。ある程度跡を消した後、マイクロファイバータオルで拭き上げ、まだ残っていればさいどスポンジで擦ってまた拭き上げ、の繰り返し。それなりにしんどいので、とりあえずこの日は跡が残りやすく見えやすい黒部分の天面(屋根、ボンネットなど)のみ施工しました。

施工後はこんな感じでかなりいい感じに鏡面光沢が戻って来ました。

これでも寄ってよくみるとまだ多少跡は残ってますが、「やれば消える」ということがわかったのでひと安心。本格的に暑くなる前にしっかり施工するか、ラボに持ち込むか思案しどころです。オレンジ部分もパッと見は綺麗にみえますが、ミネラルオフ材をスポンジで塗ると染みがある箇所は可視化されるので、やればやった方が艶が戻るんだろうなと。

また幸いだったのは、これだけ擦ってもとくに傷はついている様子がなかった点。あくまでレジン層の上に堆積したミネラル分を化学的に溶かして除去した、ということでレジン層は無傷に近いということなんでしょうか。

結局のところ残っていたのは花粉というより水垢、ウロコといった方だったんですかね。純水だからと拭き上げを怠っていたのが良くなかったのかも知れません。樹脂も1年替えてなかったので、この機会に交換しました。またしばらく様子見しつつですが、拭き上げする手間や擦る不安を考えるといよいよブロワーを買ってしまう方が無難かなという気もしてきています。