KindleDXの画面だと、文庫本のScanSnap画像はやや大写しになり、視線移動量が大きくて読みにくさを感じます。Zip/JPEGなら適当なサイズに縮小してDot-by-Dot表示にしてやればいいんですが、ページ指定ジャンプが使えないので使い勝手に問題が出ます。

そこで、文庫本はMeTilTranを駆使してPDA向けに変換して読む方針でレシピを試行錯誤してみました。

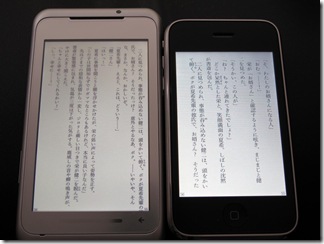

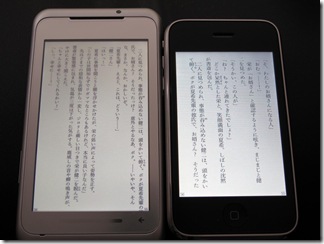

その結果がこちらの写真(クリックすると1600×1200の拡大画像)。小説版サマーウォーズのP.54~56付近です。

T-01A(480×800)とiPhone(320×480)に最適化して文字を並べ替えた状態です。文字縮小率は前者が80%、後者が65%。どちらもZip/JPEG形式で前者はMangaMeeyaCE、後者はiComicで表示しています。

やはりT-01Aくらいの解像度があると随分自然ですね。更に小さくしてMeTilTranを使わないでオリジナルレイアウトでもかろうじて読めるんですが、ちょっと目が疲れそうなので断念しました。おそらく電車などの揺れる状況では読めたものではないでしょう。オリジナルの組み版に比べると、2、3文字減ってとこです。

使い勝手ではしおり管理がしっかりしているiComicの方が上ですね。MangaMeeyaだとアプリを起動しなおすと最初からになってしまい、移動コマンドでページ数を指定して適当にジャンプしながら最終既読位置を探すことになります。

ただMeTilTranは作品との相性もあって、この本の場合、誤判定によるレイアウト崩れが結構多い印象。T-01Aの方の1行目の最後の「彼」という文字が画面端にかかって見切れてしまっています。やはり保存用にはオリジナルレイアウトのものをPDFなりで保存しておき、MeTilTranによるPDA用ファイルはあくまで一時使用に限定って感じですかね。

ともあれ完全に片手で読めるのは文庫本のまま読むのに比べても色々アドバンテージがあります。電車読書はもちろん、寝っ転がってお菓子つまみながら読む時とか。