久々の1インチセンサーカメラ搭載スマホ、久々のAndroidスマホです。

最近、すっかりクルマ撮りにハマっていますが、リグをゴテゴテに組んだα7IVやレンズ群を常に車載しておくのは不便だし不安なのでしてません。これからの季節は熱の不安もありますし。そうすると、ちょっと良いロケーションをみつけても「カメラ持ってきてなかったぁぁ!」という場面に多々出くわします。iPhone 15 Pro Maxがあるじゃん、と取り出して撮ってみるも、なかなか満足のいく写真になりません。Xに投稿することなくボツになることがほとんど。やはり違うんですよねぇ。4800万画素あっても夜間は4個イチで高感度化に供されてしまうし、センサーサイズの問題もある。RAWで撮ってみてもいまいちだし、ISOやSSの指定範囲も狭かったり。

以前買って短期間で手放してしまったCyberShot RX100M7を十数万払って買いなおすのもなんだかなぁだし。

そんな中でXiaomi 14 Ultraとか登場しますが、結構お値段しますし、そもそも国内販売もまだアナウンスされてない。スマホカメラなのに物理絞りがあるのはかなり気になり国内販売の有無を見守っていました。

さらにそんな折、一部ガジェット界隈で話題のLeica(Leitz)のブランドを関する1インチセンサーカメラ搭載スマホLEITZ PHONE 3が発表されました。素性としてはSHARPのAQUOS R8をLeica監修でカスタムしたもののようです。特徴としては、

- 1インチセンサー

- Leicaっぽい色味をシミュレートする「LEITZ LOOKS」モード

- ソフトウエアによる疑似絞り(F値、ボケエミュレート)

- Snapdragon 8 Gen2

- Android 14 (3年アップグレード保障)

- 512GBストレージ

- 8K動画

- 6.6inch 2000nit OLED

- microSDXCカード

- IPX5/IPX8防水

- Wi-Fi 6E

- 顔/画面内指紋認証

- おサイフケータイ

という感じ。

絞りはあくまソフト処理なのでiPhoneと同じく、輪郭が正確に処理されない可能性がありますが、そもそも1インチであれば画質の底上げが期待できます。また某ガジェットtuber界隈のブームに釣られたわけでもないですが、Leicaっぽい、というかフィルムルックなカラートーンもちょっといいなと思ったり。

Softbankから発売されており月数千円の負担で1年後以降は返却できるということでしばらく使ってみようということで発売日に特攻しました。夜でしたがヨドバシの当該店舗で1台目だそうですw。まぁ実質AQUOSだと思うとちょっと割高感あるのかもですね。キャリアモデルを買うのは数年ぶりで機種単体購入が義務化された後始めてな気がしますが、機種購入のみでも特に嫌な顔されたり在庫ないですとか言われずあっさり購入できました。

1インチセンサーのスマホはPanasonicのCM10以来です。AndroidもSurface Duo2から買ってなかったので初Android14機。

Leica?Leitz?

にわかなので間違ってるかも知れませんが、ちょっと調べた感じ、もともとLeicaは「Leitzさん(創業者)のCamera」の略でLeicaという90年代からのブランドだったぽい。オールドレンズだとLeitzとなっている。最近では先祖返り的にLeitzブランドを色々なところで使うようになっている。という感じ?

それでも現行カメラはLeicaみたいで、どういう棲み分けなのかはよくわかりませんでした。カメラ製品以外だからLeitzなのかな?とも思ったけど、双眼鏡とかライフルスコープみたいな製品もLeicaっぽいし。唯一2022年に復刻版がでたM6という機種は当時のバッジを再現してLeitzみたい。シネレンズの関連会社はLeitzブランドになったという記事もありました。中の人に「なんでLeitz?」って聞いてる記事もありましたが、いまいち明確な線引きは語られてないようです。

結局は純粋は自社カメラ製品じゃないからってところが大きいのかも知れません。

カメラ回りの細かい仕様

LEITZ LOOKSは単独のアプリではなく標準カメラアプリのモード(タブ)のひとつとして存在します。

- SUMMILUX 28

- SUMILLUX 35

- NOCTILUX 50

というLeica界隈では有名なオールドレンズをエミュレートしてくれます。SUMMILUXはF1.4、NOCTILUXはF1~1.2の製品につく呼称みたいです。LEITZ LOOKSでは画角だけでなく色調やボケ感なども再現している(しようとしている)っぽい。またさらにLEICA COLOR(ルック)として

- NONE(オフ)

- BW(白黒)

- CLS(シネマクラシック)

- CNT(シネマコンテンポラリ)

- ENH(エンハンス)

- VIV(ビビット)

から選択できます。

これはJPEG現像に適用されます。残念ながらこれを適用したRAW(DNG)ファイルは得られず、ここからさらに詰めていくというよりは撮って出しで「なんかLeicaっぽいエモい」完成品JPEGを得られるもの。また同時保存もできずどちらか排他になります。RAWで残したい時は別タブの「マニュアル撮影」モードを使います。RAWの埋め込みLUTでカラーが適用できてれば素敵でしたが、単に色だけのエフェクトではないので難しいんですかね。4800万画素といっても保存されるJPEGは1200万画素相当で余裕分は高画質処理に使われるという点はiPhoneと同じ。驚くような画質ではない。やっぱり拡大すると絵の具っぽいつぶれた画質になります。RAWで撮った場合はどうなるかまだ不明。

2024.4.20訂正

RAWとJPEGの同時保存はできました。「マニュアル撮影」モードで撮った時に、同じ絵がJPEGで下記文字入りで保存されます。LEICA LOOKSのどのパラメーターが適用された現像になるかは不明ですが、最後に使った設定かな?

(訂正ここまで)

とりあえず購入していきなり撮った作例。

下部左右に「SHOT ON LEITZ PHONE 3」と撮影パラメータが焼きこまれます。これは写真好きにはちょっとカッコよい。邪魔に思う人もいるでしょうし当然オフにできます。F値はシミュレートした指定値ではなく物理の数値、つまりF1.9固定のようです。気になるのはJPEGデータなので編集して保存した時には輪郭が荒れるんじゃないかな?という点。標準フォトアプリで軽くトーンいじったくらいでは気になるほどは荒れないようでしたが。これRAW現像した後にも出したいなー(たぶん無理)。

ちょっと暗くなってしまいましたが質感と色味は良い感じ。表示値はF1.9ですがたぶん撮影時のシミュレート指定値はF1.4とかで疑似ボケが入ってる状態だったと思います(後から確認できないしiPhoneのように後からF値を変更もできない)。

あと気になるのはプレビューと実際に撮れた絵の乖離が大きいという点。ソフトウェア処理が高度なせいでリアルタイムでプレビューさせられないのかもですが、明るさとかも結構違うので、撮ってみるとイメージと違った、なんてことがままあります。ここは慣れないと一発撮りの時は思わぬ失敗をしてしまうかも。

続いて夜景。

こちらも深く考えずにパチっと撮っただけにしてはいい雰囲気でています。こういう写真が撮りたいんだよ!後編集なしでSNSにサっとシェアしたいんだよ!って人にはお手軽でもってこいなモデルかも知れません。

使い勝手としては、電源ボタンを2度押しするか、ホーム画面の下部左右のショートカットボタンにカメラを割り当てておけばすぐにカメラアプリが起動。デフォルトでは撮影モードが毎回標準に戻ってしまいますが、設定をかえれば最後に使ったモードを保持できるので、LEITZ LOOKSな写真がサクサク量産できます。

一方で使い勝手として気になるのは背面の大きなレンズの出っ張りと保護カバーです。1インチセンサーが入ってるだけあって並みの出っ張りではありません。邪魔というより扱いが怖い。Softbankの分割払いだと必須の補償オプションはApple Careと違って無料で使えるので、まぁ最悪補償使って直せばいいんですが、それでも最低限の保護はしたい。そこで付属のマグネットカバーなんですが、これがロゴの向きで0/90/180/270度の向きでしかマグネットが吸着しないんです。向きを気にしないで雑にくっつけるとポロっと外れ落ちてしまいます。また向きをしっかり合わせてもそこまで強くひっつく感じではないので、遠からず紛失しそうな気配(なくしたらLeica公式サイトで6,600円らしい…)。そしてなにより脱着自体が面倒ですね。毎回カメラ画面が起動する度に真っ黒画面になって「あ、そうだキャップはずさなきゃ」ってなります。割り切ってキャップ無しで運用するか、画質劣化が気になりますが保護フィルムを貼るか、悩ましいところです。

今回強制加入の保険もあるし、ボディ自体はiPhoneほど傷つきやすそうなピカピカ金属光沢筐体でもないので、少しラフに使ってみたいなというのもあったりで、ケースやフィルムの運用は悩み中。

2024.4.20 作例追加

昼間(曇天)の屋外。やはり疑似ぼかしは境界が不自然になりがちですかね。カラートーンはいい感じですがオートだと全体に暗くなりがちかも。

こういう時、疑似F値をいくつの設定で撮ったかわからないと、次に活かしづらいのが辛い。あくまで後加工なので表示やEXIFを”詐称”するわけにはいかないんでしょうけど。

続いてぬこ。これもパッと見のカラーはエモいし毛の質感も良いですが、じっくり見てしまうとぼかし境界に違和感が残ります。毛並みもシャープというよりシャープ感があるという感じですね。実際に解像度がメチャ高いわけではないので、トリミング耐性とかは全然ないです。

かなり暗い店内でテーブルフォト。タマネギの質感は良き。またしてもボケすぎました。疑似F値はかなり気を遣いながら撮った方が良さそう。

同じ環境でiPhone 15 Pro Maxで撮り比べしたのがこちら(撮って出しJPEG)。ポートレートモードではないので疑似ぼかしはかかってないはず。ポートレートでも撮れば良かった。

「マニュアル撮影」モードでDNGでも撮ってみました。Lightroom Mobileで現像してます。だいぶ雰囲気かえちゃいましたがご勘弁を。あくまでスマホ上でここまでの写真が作れるよ、というサンプルとして。

総括として、1インチの底上げは効いてるんだろうけど、あくまで「Leicaっぽい雰囲気のエフェクトが超簡単に撮れるSNS用カメラ」という域かなぁと。それはそれでとても刺さる層はいると思います。どのみち多くのSNSは一定以上のファイルサイズ、解像度の写真をアップしても再圧縮して画質落とされちゃうわけで、その範囲内で、もっというとスマホの画面で見て「綺麗!エモい!」っていう写真を量産するにはとても良い。もしかするとiPhoneでもいい感じの加工アプリを見つければ似たようなことはできるかも知れませんが、そういう苦労もいらず、文字焼き込みまで含めてよい感じにまとめてます。ただそういう層が保険も含めて20万超えの価値を見出すかっていうとどうなんだろ?

一方で、SNSの画質劣化が許せず、専門の写真共有サイトとか使うような層には「( ´_ゝ`)フーン」ってくらいかな。メインカメラがLeicaでそれ以外もLeicaロゴ付きグッズ揃えちゃうような人はまぁやっぱりスマホもLEITZ PHONEにしとくかーって人はいるのかも?(たぶんそういう層には20万は気になる値段じゃないでしょうしw)。

Leica/Leitz関係なしに純正に1インチセンサーのスマホカメラとしてみた時に、同格のXperia PRO-Iや物理絞り搭載のXiaomi 14 Ultraなんかと比べてどうかってのは手元にないのでなんとも。でも豆つぶセンサーを画角別に複数もってるよりはなんとなく良さそう。感度なども含めこれからもうちょっと評価していきたいと思います。

■その他の印象

SnapDragon 8 Gen2のおかげか動作はサクサクで不満ありません。防水でもあるのでお風呂でゲームとかするにも不満は感じなさそう。メインはずっとiPhoneなので今すぐどうのとは思いませんが、メイン機として使っても全く問題ない基本性能を備えているといえます。

■まとめ

とりあえずの購入初日のインプレはそんなところです。また昼間の作例やRAW現像をしてみた感触を追記か別記事で出していきたいと思います。

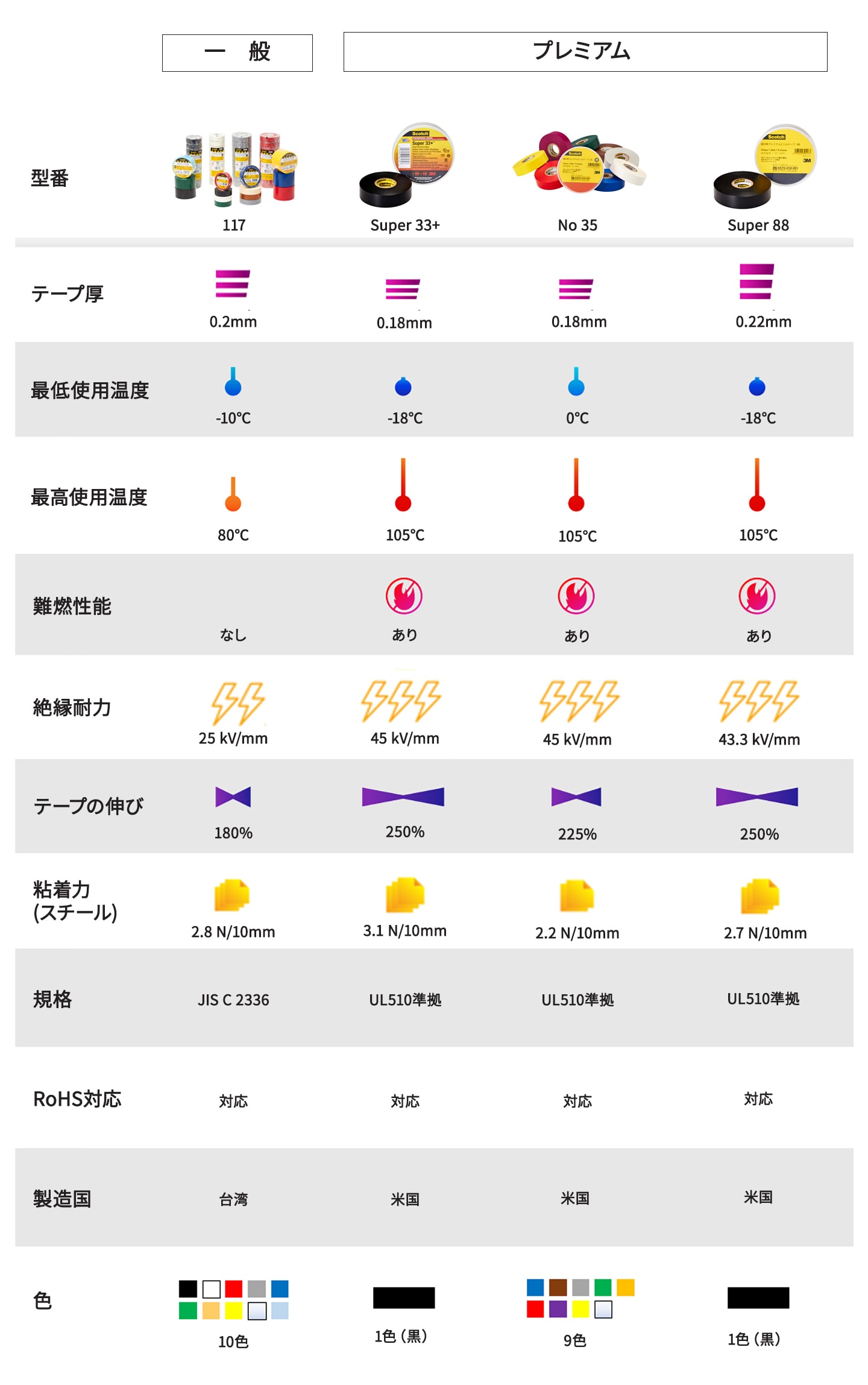

![3M [3319X20] スコッチ ビニールテープ スーパー33+ 19mmX20m](https://m.media-amazon.com/images/I/21bnZGh8IwL._SL500_.jpg)