iPad Pro 2018も入手したことだし、以前買っておいたUSB-C 電圧電流計を使って、手持ちデバイスの充電仕様を確認しておきたくて記事を立てておきます。順次追加していこうかと。

■テスト機材

電圧電流計はPlugableのコレ、の前モデル。デザインが変わってるけど多分性能は同じ。USB-Cのプラグとジャックがついていて、充電経路の途中に挟むと電圧、電流値と方向が表示されます。そうUSB-Cは方向が可逆というか、時として思ってない方向に流れることがあり、例えばバッテリーからスマホに充電してるつもりが、スマホからバッテリーへ電流が流れてたという本末転倒なことも起きうるので、それも重要な検証事項なのです。

ケーブルはとりあえず最近買ったAnkerのコレ。

またUSB Power Deliveryでは電圧は5V/9V/15V/20Vといった段階があります(以前は12Vというのもあったようです)。また電流も上限3Aのものと5Aのものがあり、双方をまとめてプロファイルが定められています。

RATOCさんのサイトから引用すると、こんな感じ。

| 対応電圧・電流 | 最大電力 | 機器例(付属ACアダプタでの区分) |

| PROFILE 1 | 5V/2A | 10W | 多くのスマホ |

| PROFILE 2 | 5V/2A、12V/1.5A | 18W | Pixel3 |

| PROFILE 3 | 5V/2A、12V/3A | 36W | MacBook 12' |

| PROFILE 4 | 5V/2A、12V/3A、20V/3A | 60W | MacBook Pro 13' |

| PROFILE 5 | 5V/2A、12V/5A、20V/5A | 100W | MacBook Pro 15'(87W) |

| DELL独自? | 20V/6.5A | 130W | XPS 2-in-1 15' (9575) |

ケーブルも3Aまでのものと5Aまでいけるものがあるようです。DELLの6.5Aはそれより更に多くの電流が流れますが、ACアダプタに直付けになっているので、規定外のケーブルをうっかり使ってしまうリスクはないと言えるでしょう。

また各機器はリチウムイオン電池の加熱、膨張、爆発を避けるため、高度な充電制御をしています。満充電になってくると充電速度を落としたりします。なので、下記の計測結果は0~100%まで同一という保証はありませんのであしからずご了承ください。

■手持ち充電器、バッテリー編

各製品付属のAC充電器に加え、おそらく現状で出張などにもっていくとしたらまずコレ。60Wまで(PROFILE 4)なので、MacBook 15’やXPS 15をフルスピードで充電することはできないですが、なんだかんだでUSB 5Vはまだ必要ですし(Apple Watchとか)。

そして先日Pixel3用に買った18W (PROFILE 2)のモバイルバッテリーがコレ。マットな手触りで残量表示も7セグによる数字表示でわかりやすいです。

そしてだいぶ前になりますが60Wが出せるモバイルバッテリーとしてコレ。やはり15インチ系PCにはやや足りないですが、実際にはフルスピードでないだけで充電は可能です。PCをフルで使いまくっているとバッテリーが減ってしまうかもですが、スリープさせて充電させるとかであればPC側の充電量は増えていきます。終日の長丁場だけど電源が確保しづらい時なんかには重宝。

これらはざっと試した限り、仕様通りの給電ができているようです。5Vより大きな電圧が出ているようです。スマホだけでいい時はOmars、PCも使う時はZenPower MaxかAnkerをもっていっておけばよさげ。至極順当な結果になりそうなので個別のデータは割愛します。

特記事項としてはApple純正のLightning – USB-CケーブルでiPhoneXS Maxにつないだ場合、5Vしか出力されませんでした。つまりUSB-Aポートでつないだ場合と変わらないということになります。たまたまiPhoneが満タンに近かったせいなのか不明です。追って追試予定。

■デバイス間給電編

面白い(気をつけたい)のはこちら。例えば出先でスマホのバッテリーがピンチ。でもバッグの中のiPadにはまだ余裕があるぞ!なんて時に電力融通ができたら便利です。しかし意図せぬ方向に電流が流れて、充電したかったデバイスから更に電力を奪ってしまった、なんてことになったら被害甚大です。以下は各デバイスを給電側と想定した場合にどんな流れ方をするかのメモです。

またPixel3はロック画面の表示に「急速充電中」「充電中」「低速充電中」の三種類の表示が確認できています5V/0.5Aのかなり古い充電器だと「低速」となるようです。また実際には5Vしか出ていなくても「急速」となることがあるので、その場合はおそらく「急速レベルの供給能力があるけどバッテリー保護のために絞っている」という解釈で良いのではないでしょうか。1つの目安としてわかりやすいです。

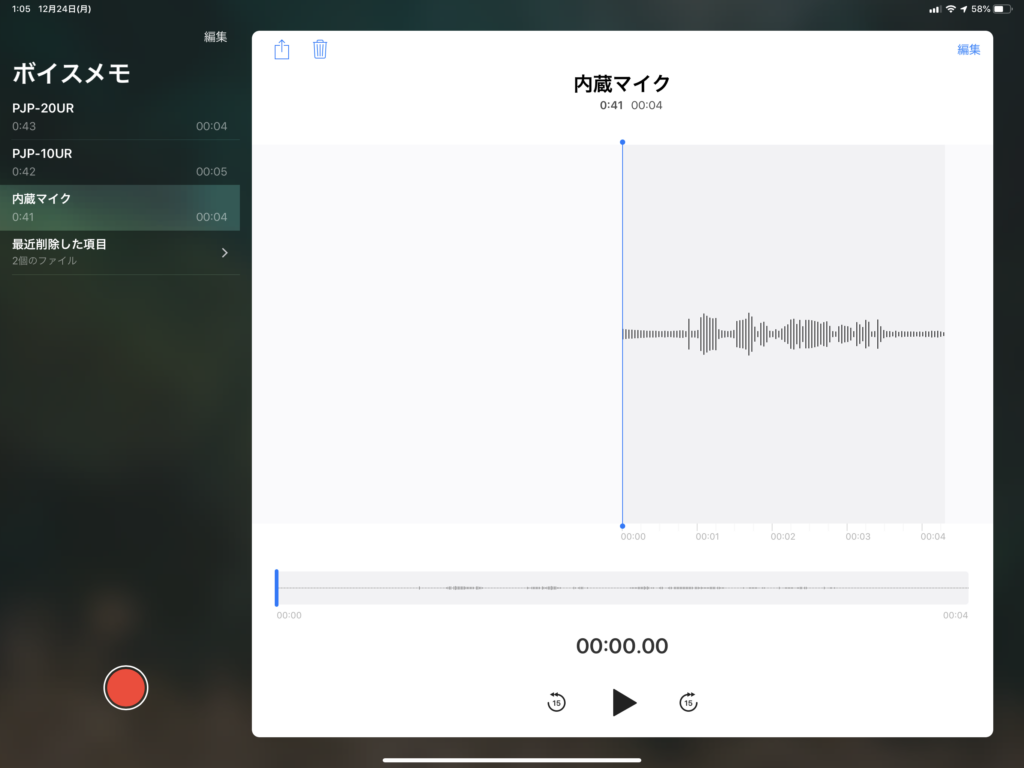

・iPad Pro 12.9′ 2018

残念ながら、iPhone XS Max、Pixel3 XL、OSMO Pocketに対して5Vまでしか出ませんでした。Pixel3でも「充電中」となります。iPad Pro 2018の給電能力はPROFILE 1相当に限られるようです。

・XPS 15′ 2-in-1 2017 (9575)

こちらはiPadと違いPixel3が「急速充電」表示になります(ただし電圧は5Vまでしか確認できず)。またACアダプタの接続有無は関係ないようです。本機は4つのUSB-Cポートがあるので、1つをACアダプタからの給電として、(コネクタが干渉しなければ)3つの機器への充電ハブとして動作することができる気がします。とりあえずiPhoneとPixel3に同時給電していることは確認。ホテル泊まりの時などに、スピードはともかく朝までに全部充電しておきたい、という場合、USB-Cマルチポートの充電器が見当たらない現状では有力な選択肢になりそうです。

・MacBook Pro 15′ 2016

これも各デバイス5Vまでしか確認できませんでした。ただしPixel3では「急速充電中」表示になります。Pixel3が空腹時には挙動がかわるかも知れません。またiPad Proへは5V/3A=15W程度の供給がなされるようです。

こちらも4ポートあるのでハブとして使えますね。出張時はWindows、macOSのどちらに用があるかで持ち出す機種を決めればよさそう。

・MacBook 12′ 2015

すべて5V。Pixel3での表示も「急速」にならず。iPadと同じく給電能力としてPROFILE 1相当ということですかね。

いずれにせよ本機はUSB-Cポートが1つしかないので、上記2機種のように充電ハブとしては使えません。

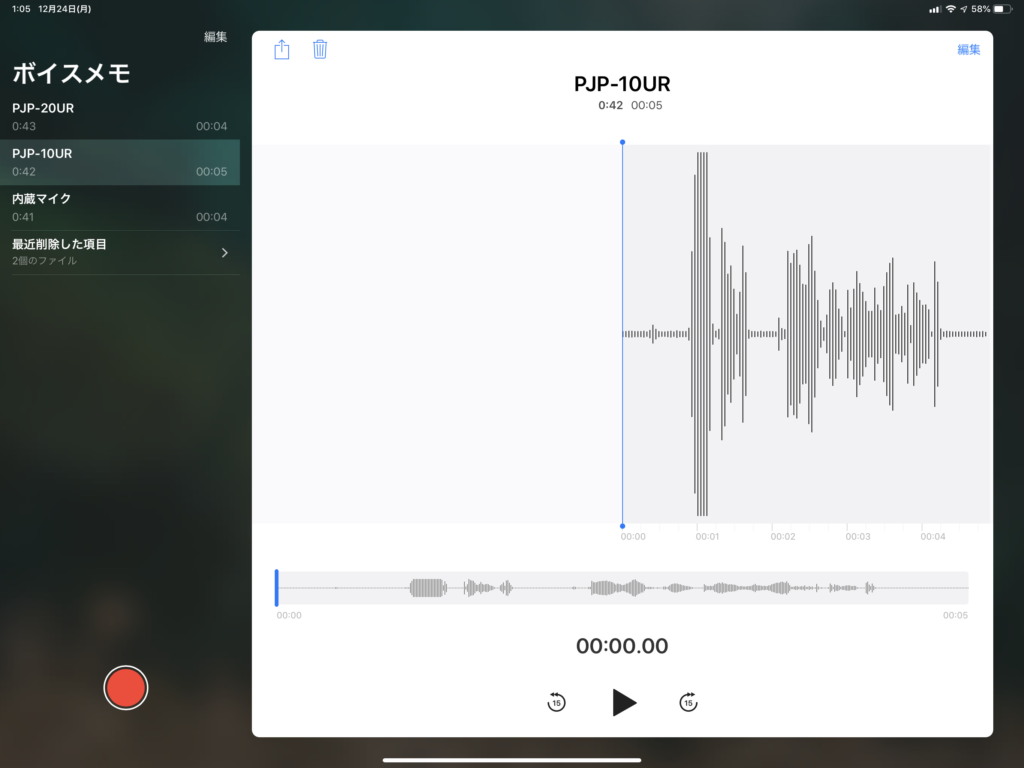

・Pixel3 XL

Pixel3をiPhoneをLightning – USB-Cケーブルでつないだ場合、PixelからiPhoneへ5vで給電が行われました。純正ケーブルの場合、0.7〜0.8A程度。こちらのサードパーティ製のショートケーブルの場合、0.5A程度という違いも。

どれも満充電に近い状態でのテストだったので、充電速度制限がかかっていた場合もあり、また違う結果が出た場合には追々記載していきたいと思います。