ついにApplePayが国内解禁されましたね。電子マネー好きとして待ちわびていたので早速設定して使ってみました。

■クレジットカード登録周り

特定のカード会社が発行したクレジットカードのみが利用可能です。ここでいうカード発行会社というのはVISAとかMasterとかってのではなく、三井住友、ビュー、イオンクレジットとかってヤツです。公式ページ に対応した発行会社のロゴが書いてあります。

Walletアプリ上での表示 で、店頭決済では、登録したカードが強制的にiDかQUICPayに紐付けられて、対応加盟店で利用可能になります。既に国内で広く対応店がある二大ポストペイ決済プラットフォームに乗っかったまでは良いですが、それぞれどちらかでしか使えず、かつ自分では選べないってのは不便ですね。例えば私の三井住友発行のAmazonマスターカードの場合、強制的にiDになり、「ApplePay」のロゴがあろうと、そこがQUICPayしか使えないお店だったら使えないということのようです。

写真のように、プラスチックカードではなかったiDロゴが、勝手に追加されています。もともとAmazon MasterカードはiD機能はついてなかったので、もとのカードがiD/QUICPayに対応していたかどうかは無関係みたいです。

またもうちょっとややこしいことに、上記のiDだのQUICPayだのってのはあくまで店頭で決済する時の話で、オンライン決済やSuicaチャージの話はまた別です。整理すると、ApplePayと一口にいっても、

店頭でiDとして使う

店頭でQUICPayとして使う

オンラインショッピングの決済で使う

iPhone/AppleWatch上のSuicaチャージに使う

海外の店頭でNFC決済する

の5つ位の使い道があって、あるクレカは1.と3.は使えるけど2.はダメ、みたいなことがあり得るわけです。少なくとも1.と2.は排他なので、全部入りのカードは存在しないことになります。よく「ApplePayはVISAが使えない」と耳にしますが、基本的には3.と4.がダメってことで、1.と2.では使えることが多いようです(発行会社次第)。また5.は今んとこ情報がなくほぼダメっぽいです。本体のロケール(地域設定)を日本以外にすればハードとしてはNFC type AやBの国でも使えそうですが、同じクレカが使えるかどうかも不明です。またiPhone6sや最近のiPadでも3はOKとか、NFC非搭載機種でもTouchID搭載ならApplePayの一部の機能は使えたりします。

ちょっとわかりにくいというかAppleらしからぬ中途半端さですね。ただこれはもともと海外で先行展開していたApplePayでも似たり寄ったりのようです。そしてその海外との互換性もありません。海外旅行者が日本に来てもそのままでは使えないぽいです。うーむ、、、

σ(^^)は、業務経費の確定申告の為、仕事用の口座と私用の口座をわけていて、クレジットカードもそれぞれに対応したものを作っているのですが、どうにか、仕事、私用それぞれでiD、QUICPay扱いになるカード4枚を手持ちから登録できました。ちなみに、

Amazon Master(三井住友)→iD

ビューSuicaカードVISA(ビューカード)→QUICPay

イオンカード(イオンクレジットサービス)→iD

@niftyカード(Orico)→QUICPay

という感じ。@niftyカードとかもう全然使ってなかったんですが、残しておいて良かった…

画面に取り込んだフェイスデザインは、Amazon Masterはそのままのものが出ました。それ以外は汎用のグラフィックみたいです。やはり物理カードと同じデザインで見えてた方が、とくに複数枚登録して使い分けるにあたっては直観的ですね。三井住友はアイマスカード とかもちゃんと再現されるようなので、かなり気合いをいれて個別データを用意してるっぽいですね。こういうデザイン重視で選んだカードもやっぱりちゃんとそのままの方が嬉しいでしょう。

ApplePayでアイマスVISAカード登録するとちゃんとカードの絵柄になっててワロタ pic.twitter.com/QPrqrhI3oF

他にも三井住友カードはカード情報画面から残高などがチェックできるVpassアプリへのリンクが貼られていたりと、ApplePayの仕様を最大限活かした対応がなされているようで好感度が高いです。

■Suica周り

日本独自の拡張としてSuica対応がなされました。記名、無記名、定期などが作れます。ガラケーやAndroidのモバイルSuica同様にSuicaグリーン券、モバイルSuica特急券、オートチャージが利用できます。ただし、JR東海のEX-ICサービスとの連携だけは現状利用不可です。σ(^^)はこれがないと困るので、AndroidのモバイルSuicaは残したまま、新規で記名SuicaをiPhone上で作成しました。

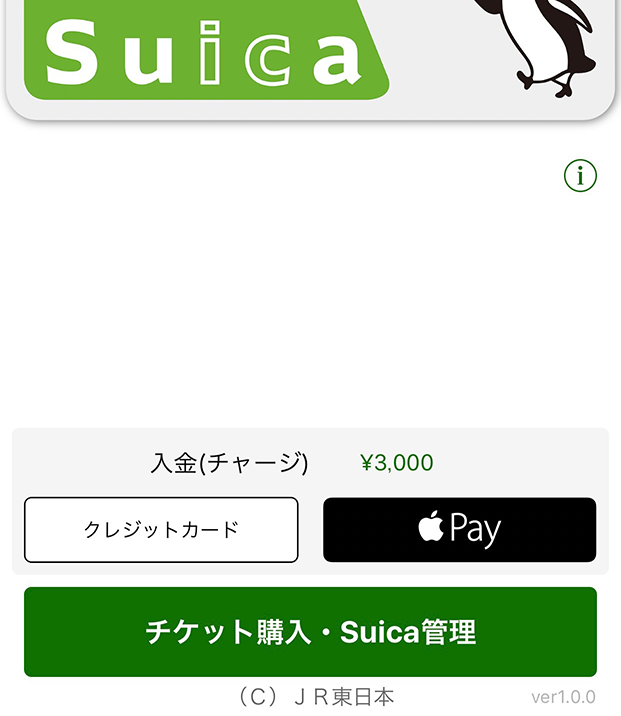

「Suica」アプリ上での表示 事前に推測情報も錯綜していましたが、オンラインチャージとしてはApplePay経由と、Suicaに紐付けたクレジットカードからの2つの方法があるようです(券売機などの端末による現金チャージは不明)。後者は「Suica」アプリから行う方法で、条件としては従来のモバイルSuica同様です。ビューカードのみオートチャージ可能で年会費も当面無料なんじゃないでしょうか。どうやらiPhoneではビューカード以外も含めて年会費無料 なようですね。ただし一枚のビューカードに1台しか登録できないらしく、Androidからの機種変更ではなく新規追加したσ(^^)はエラーではじかれてしまいました。どっちかオートチャージを諦めるしかないかなぁと思ったんですが、ふとビューカード発行時に一緒についてきたリボ専用カードがあったのを思い出して登録してみたところ通りました。リボ支払いコースを最大の3万円に変更しておいたので、月に3万円以上チャージしない限りリボになって利息をとられることもないんじゃないかと。

ApplePay経由の場合はApplePayに登録できたクレカならなんでもチャージに使えるぽいですね。?ポイントとかどうなるんだろ?とか細かい点は不明。オートチャージ不要で、マイラーみたいに細かいこと気にしないって人はApplePay経由でいいような気がします。オートチャージした人はビューSuicaカードを作るしかない。

■メインカード?エクスプレスカード?

設定.appで「WalletとApple Pay」を開くと、写真のような項目があります。エクスプレスカード(JR東海の同名カードとは無関係とメインカード。このデフォルトのカードという意味で似通ってますが、ちょっとだけ違います。エクスプレスカードは日本の改札で使う、指紋認証不要で決済に使うカードを指定します。現状Suicaしか選べませんが、複数Suicaを登録している時などに活用します。他方メインカードはその他のApplePay決済全般でのデフォルトカードを決める設定です。iPhoneをカードリーダーにかざすと、ここで指定したカードが自動的に現れ指紋認証を求められます。他のカードに切り替えたい場合はカードの絵を下にスワイプすると一覧に戻します。

ちなみに、メインカード欄の下にある住所、メールアドレス、電話番号の情報は、設定しておくとApplePay対応のWebショッピングサイトで自動的に利用され、いちいちこれらの情報を打ち込む手間が省けるようです。まだ対応サイトがTOHOシネマズや出前館くらいなので試せていません。

■使ってみた

まずJR改札、NewDaysのセルフSuicaレジで使ってみました。改札はあっさり通過。おサイフケータイのように背面の平らな部分をピタっと当てるんではなく、先端を当てる感じですね。背面カメラのライトの脇辺りにアンテナがあるようです。物理的にくっつけず、数cm離れてて反応しました。NewDaysのセルフレジではちょっと苦戦しました。これもピタっとあてないで、先端を向けて少し離すくらいの方がいいのかも知れません。色々向きをかえるうちになにかの弾みで反応した、って感じだったのでいまいちなにが良かったのかわかりませんでした。追々検証していこうと。なお、同じSuicaでも改札ではTouchIDによる指紋認証は不要ですが、ショッピングの時は必要になるようです。

ローソンでも使ってみましたが、こちらはちょいとトリッキー。従来からローソンのレジはちょっと特殊で、おサイフケータイを使う時、客側に向いた液晶画面で使いたい電子マネーを自分でタッチして選ぶ方式でした。これがどうも

最初にどの電子マネーに対応しているかチェック

選択された電子マネープラットフォームで決済実行

の2回読み取りを行うらしく、これがiPhoneの場合に2回ApplePayを起動してしまうようです。その都度メインカードがポップアップしてくるので、それ以外のカードで決済したい時は、

カード選択+指紋認証

レジ画面にタッチしてプラットフォーム選択

カード選択+指紋認証

をという手順を追わねばかなりの手間です。おサイフケータイの時は「店員のEdyとiDの聞き違い問題」も防げて良い仕様だと思ってたんですが、一夜にしてiPhoneユーザ界隈では一番使いにくいコンビニという評価に転落してしまいました。ただ今日は2の操作を店員さん側の操作でやってくれました。今まではそんなことなかったんですが、ローソン側もシステムをアップデートしたのか、今まで面倒でやってなかったけど、iPhone勢がもたつくので「やったれよ」と本部から指示が来たのか(笑)。

■ちよくるの会員証になる?

iPhone7/PlusのApplePayはFelica互換であるNFC type Fで実現されています。ということは一般的なリーダーからはFelicaに見えるはずで、Felicaの固有番号を使って認証するようなカードキーシステムであれば流用できるんじゃないか?と思う訳です。そこで、身近なところでドコモが都内や横浜で運営しているコミュニティサイクル(レンタル自転車)システムのひとつ、「ちよくる 」で試してみました。ちよくるでは、ブラウザでログインしてレンタル番号を発行して、それを自転車のテンキーで入力する他、Felicaカード(含モバイルSuica)を事前登録しておけば、タッチで認証することができます。カードを会員証として登録するは自転車についているカードリーダーや、いくつかの拠点にあるタッチパネル端末で可能なので、係員に怪訝な顔されることなく試すことができますw。さっそく実験したところ、あっさり通りました。ただしカードリーダーからの認証要求に対してiPhoneはメインカードをポップアップさせます(登録時、利用時とも)。どうも認証要求がiDなのかSuicaなのかQUICPayかに関係なく、とりあえずメインカードを出すようですね。そしてTouchID認証も必要です。なので、従来のFelicaカードやモバイルSuicaを使う場合に比べて、1,2手間多いという感じです。メインカードにSuicaをセットしておき、TouchID触りながらかざせばほぼ気にならないかもは知れませんが。いずれにせよ公式にサポートを明記した方法ではないので自己責任でお試しください。

■おサイフケータイとの二台持ちを辞められる?

電子マネー好きなので、iPhoneがメインなのにおサイフケータイのためにサブ端末を持ち続けてたσ(^^)ですが、これを機にiPhoneだけに集約できるでしょうか?結論からいうとまだちょっと難しいかなという感じです。ひとつには東海道新幹線のチケットレス乗車(EX-IC)が使えないという点。これはJR東海が来年の夏に計画されているSuicaやPasmoなどFelicaカード一般で乗車できるようにする新システムがくれば事足りるようになるかも知れません。逆に言えばJR東海はこれが控えてるので、わざわざこれからビューカードのエクスプレス予約特約をiOSに対応させる可能性は低い気がします。

次にポストペイ系ですが、最近Edyが使える店は大抵iDやQUICPayにも対応しているので、別にEdyある必然性はないかなと思い、先月からEdyを使わないで暮らしてみました。現状なくても大丈夫そうなので、Edyは卒業かなと思っています。あとはnanacoとWAON。どちらも対応店舗での微々たるポイントを気にしなければ特に必須というわけではないんですが、唯一WAONしか受け付けない吉野家が心残りですかね。まぁ最近そんなに吉野家行かないんですが。電子マネー使えるとこでは電子マネーを使いたいσ(^^)としては気になるところなんです…

あとは会員証関係ですね。いわゆる「かざすフォルダ」プラットフォームを使ってる系。ヨドバシやビックなどの家電量販店や、マックのかざすクーポン、Pontaカードなど。会員証系は画面にバーコードを表示する方式のアプリが増えて来ていますが、これ微妙に面倒くさいねすよね。マックはiPhoneの大画面の方がクーポン選びやすいからまぁクーポン番号を口頭で伝える方式でもいいかなぁ。というか最近SO-02GではやりづらいのでiPhoneばっか使ってたり。モバイルPontaはもともとローソンのレジでしか使えないしこれも微妙かな。

ただまぁiPhoneが電池切れになった時の予備端末という側面も考えると、二台持ち維持もありかなぁとか。MVNO化してるのでコストはほとんどかからないし。