少し前のエントリで実現して、TeraStation上のDivX動画ライブラリを、Apache経由で公開する実験ですが、実家から検証してみました。

結論から言ってラクショーでした。光->光なら問題ありませんね。今までのVPN+SMBであれこれ苦労してたのがおポンチでした。SMBは応答速度が低いと極端にパフォーマンスが落ちるプロトコルであることを最近知りました。

■ADSL + 無線LAN + PS3でも割とイケる

あと、妹のアパートに貸し出してあるPS3/40GB(たまに帰省した時に使う様に折半で購入)でも試しました。妹宅はADSLでしかもLANは11gの無線ですが、予想外に健闘。1ファイル最後まで完走させたワケじゃないですが、試した限りでは1280x720pのファイルでも大丈夫そうでした。ただ逆に720×400でも途切れまくるのもあったり。ウチは品質保持エンコだから、瞬間レートが跳ね上がるようなのはツライのかも知れません。ただ、PS3のブラウザからファイルを選んですぐ再生できるし、BASIC認証のパスワードもちゃんと保存できるので、この方式用のVOD端末としてはかなり重宝すると思います。これでレジューム再生ができればいうことないんですけどね。

■PC上からもストリーミング再生したい(1) Opera + VLC編

こうなってくると、PS3だけでなくPCブラウザ上からもストリーミング再生したくなります。で、色々試行錯誤した結果、Opera + VLCという方法を発見しました。VLCは「URLで開く」メニューがある動画プレーヤーのうちで、唯一マトモに再生できました。DivXデコーダーも内蔵しているので、ネットカフェなどで使うにも便利。パスワード保存はできませんが、BASIC認証には対応しています。

で、Operaの方でMIMEタイプがvideo/x-msvideoなストリームに対して、VLCを使うよう設定します。この時、唯一Operaだけが、URLのまま渡すことが可能なようで、IEやFireFoxだと、一度ローカルに保存してからVLCで開く、という動作にしかなりませんでした。

ともあれ、Opera + VLCで正しく設定すれば、Operaで一覧を表示して、目的の動画をクリックしたら自動でVLCが起動して(IDとパスワードを改めて入力しなきゃいけないけど)ストリーミング再生開始、という流れを実現できました。

ただ、VLCにはタイムスライダーがないので、途中を飛ばして観られないのが難点です。あと、(1)、(2)共通の問題ですが、2GBを超えるファイルは扱えないようです。まぁ、そんなサイズをストリーミングすんな、って話ですな。

■PC上からもストリーミング再生したい(2) DivX Web Player編

DivXのストリーミングといえば、普通にDivX Web Playerプラグインがあります。実は当然これも最初に試しました。Apache側で.aviの拡張子に対して、video/divxというMIMEタイプを定義しておけば、各ブラウザでDivX Web Playerが起動するようになります。ただ、これだけではダメなようで、当初断念して、(1)の方法に流れていました。

で、改めて調べたところ、DivX Web Playerによるストリーミング再生には、単にAタグによるリンクではなく、OBJECTタグによるページ上への埋め込みが必要なようでした。具体的には、

<object classid="clsid:67DABFBF-D0AB-41fa-9C46-CC0F21721616" codebase="http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab">

<param name="src" value="http://(ユーザ名):(パスワード)@(ファイルのパス).avi" />

<param name="bannerEnabled" value="false" />

<param name="minVersion" value="1.0.0" />

<embed type="video/divx" src="http://(ユーザ名):(パスワード)@(ファイルのパス).avi" width="640" height="372" pluginspage="http://go.divx.com/plugin/download/" bannerEnabled="false">

</embed>

</object>

って感じ。DivX LABSのDivX Web Player Code Generatorでサンプルソースを生成してもらえます。動画の縦ピクセル数に20を足すのがポイントのようです(コントローラーの分)。DivX Web Player自体はBASIC認証ダイアログを持ってナサゲなので、パスの部分にユーザ名とパスワードを埋め込んでみました。

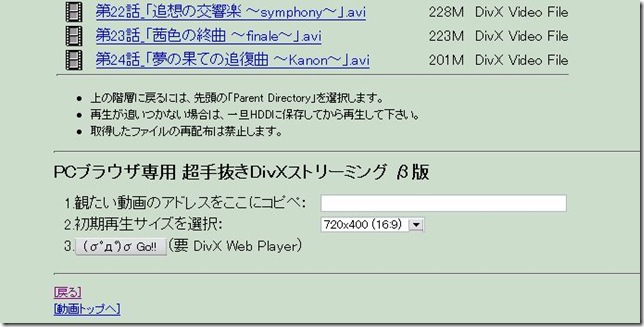

で、Aタグしか生成してくれないApacheのインデックスリストではダメだということがわかりました。ということは本来はフォルダ中のファイル名一覧を取得して、上記HTMLを個別生成するPHPスクリプトでも自作しなければ、ということになるんですが、そこまでは気力がわかなかったので、手抜き対処。具体的には、ファイルインデックス画面のフッター部分にHTMLを挿入するApacheのReadmeNameディレクティブを使って極簡単なPHPによるHTMLフォームをインクルードし、ブラウザ上で目的動画ファイルのリンクをコピペして再生ページに投げます。で、再生ページもやはりPHPで受け取った動画のURIを使って、上記のDivX Web Player用HTMLを生成するだけです。

動画のサイズも取得する術がないので、とりあえず手動で指定しています。まさに超手抜き(^^;)。

補足:ffmpeg-phpを使って、phpから動画ファイルのサイズを取得できました。

更に補足:フォームを使わずとも、JavaScriptを使って実現できました。>URL書き換え

でもまぁ、自分と家族などごく身近な人間しか使わないのでこれでOK。基本はダウンロードかPS3利用推奨ってことで。

とりあえず、上記の手順でブラウザ上のストリーミング再生ができるようになりました。本来は.aviではなく.divxでないとダメっぽいですが、一応観れてます。DivX Web Player自体、タイムスライダーもあるし、どこまでDLできてるかバーでわかるし、ブラウザから切り離したり、全画面再生もできるしと、VLCよりは使い勝手が良いです。