前回の続き、というか実際に申し込んでみました。

この記事に経緯をまとめていこうと思います。

■2023.03.02 151に電話して申し込み

思いたった日、近隣のドコモショップは店頭受付枠がすべて埋まっており、151に電話。

すぐにつながるもののその人とは本人確認のみで、担当部署への転送で待たされる。

最短工事可能日がに2月下旬の休日だったので3,000円の休日オプションを払って工事費は19,800+3,300円。

単独タイプなので事前に開通日をプロバイダに通知しておかないと設定情報(フレッツジョイント?)が降ってこなくて開通できないことがあるかもと念押しされました。また両方IPoEとなる関係かIPv6は即開通してもIPv4は数時間~数日遅れる場合があるとのこと。数日??やはり前記事に書いたバックアップは必要かもですね。

光ファイバーはドコモ光としての認識では1G用と10G用は違うので原則引き直しで、最終的な判断は現場担当次第。まぁここまではやってみるしかないのでそのまま申し込み決行。

事前に変更やキャンセルしたい場合は(ドコモ回線から)15715で10-20時受付。

■2023.03.?? ドコモ光より「申し込み書(控)」が郵送で届く

郵送だったので正確な到着日は忘れましたが、上記電話から割とすぐに届いたと思います。書面の日付は電話した3/2でした。

この書面で新たに発行されるCAFで始まる契約番号が判明。CAF番号がかわるということはやはり光ファイバーは新経路で引き直しなんでしょうか。

■2023.03.21 プロバイダにプラン変更を申し込み

電話で「必ず事前にプロバイダにプラン変更を申し込んでおいてくださいと念押しされました。オープンサーキットのフレッツ光クロスへ変更の場合の案内によると、「お客様IDに変更がない場合」と「ある場合」にわかれて手順が記載されています。ウチは後者なので、その場合は、

- 追加プランとして申し込む

- (開通)

- 既存プランを解約

という流れになるようです。オープンサーキットでは初月無料なので解約さえ忘れなければ多重で課金されることはありません。ただなんらかの理由で工事が延期された場合、すぐに月が明けてしまうのでダブル課金期間が発生したり、再工事まで時間がかかるようなら一旦キャンセルなども必要になるかもです。

「工事日の2日前までにお申込み、お支払頂くことで工事日に利用可能にできる可能性が高まります。」とのことで、5日前に申し込み。メールで新しいプランの支払い案内が届き、そこからURLを辿って決済を済ませました。

■2023.03.26 午前2時 IPoE開通案内メールが届く

工事予定日を入力したかどうか記憶がないですが、まさに工事日当日というか前日深夜にメールが届き、IPoEや固定IPに関するルーター設定情報が届きました。工事予定日にあわせて送られたのでなければギリギリでした。別ページには固定IPアドレスプランの場合「お支払い完了から3-10営業日」と書かれているので、もう少し速く手続きしておいた方が無難だったかも知れません。

ともあれ、これで工事中にルーター側の準備を済ませられます。やはりIPアドレスはv4もv6も変更になる模様。

■同日 工事日当日

なんと雨…ググると電気工事ではないので多少濡れてもよく、相当な豪雨でなければ中止になることはないようですが、それでも屋根に上ったりハシゴをかけての高所作業に支障がある場合は延期になることもあるようです。ドキドキ。

・16:00前 工事業者来訪

予定の15:00〜17:00の半分過ぎた15:50に着信。そこから数分で到着。

「こんな雨ですが大丈夫ですか?」と聞いたところ「大丈夫です。寒いだけです。」と心強い(?)お返事。

一瞬部屋の中の状態を確認して、すぐに外の作業に戻っていきました。なんと光ファイバーの室内への引き込み直しはなく、電柱側の作業と、ONU交換のみとのこと。やったね!

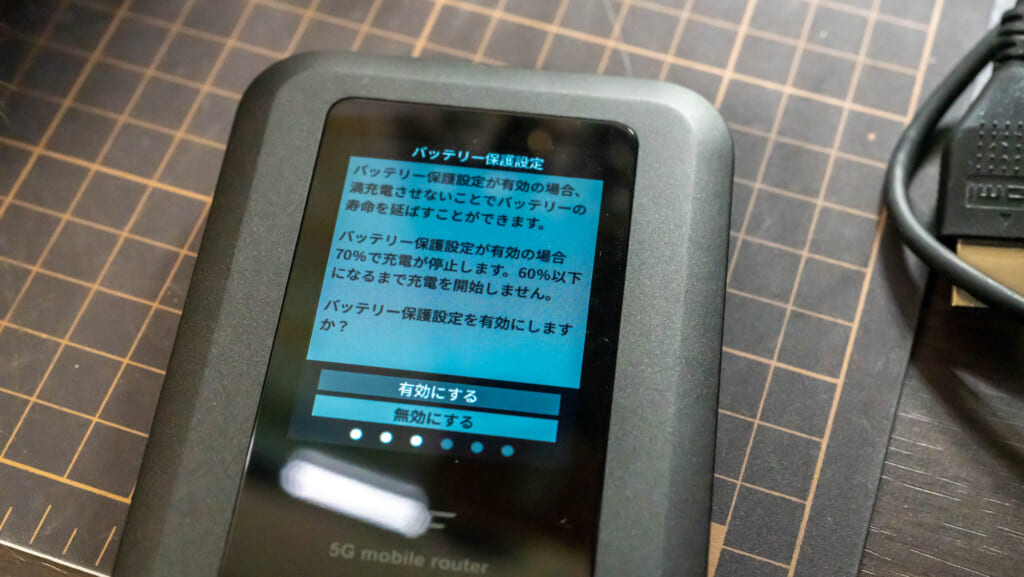

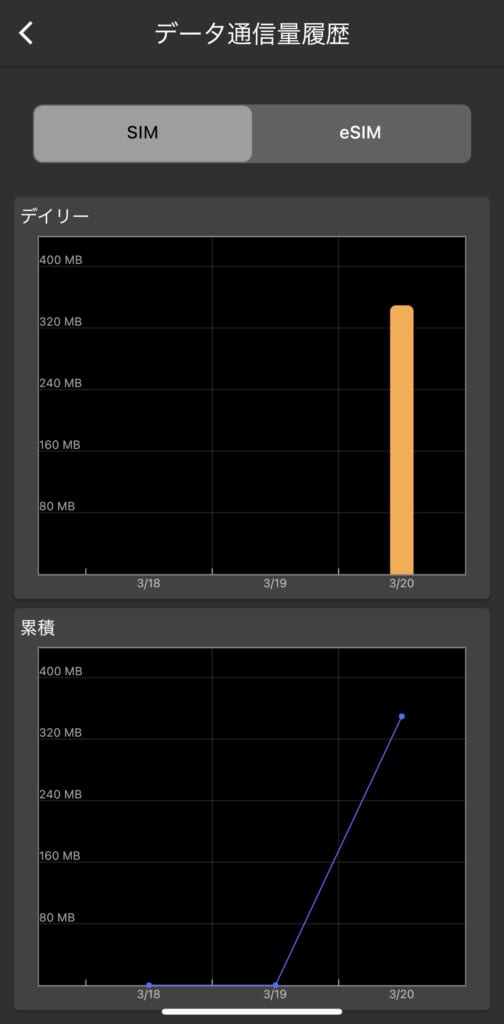

この時点で通信切れますけど良いですか?と聞かれ昨日しておいたモバイルルーター回線へのデフォルトゲート切り替えを実施。

これで工事中も通信できるはず、、、と思ったんですが結果はダメでした。RTX自身のDNSの切り替えが上手くいってないようで、端末のDNS設定を1.1.1.1などに手動で書き換えればOKでした。面倒くさいので作業しているMacの設定だけ書き換えて後の端末は放置。

しばらくして電話がかかってきて「ONUの電源を切ってください」と言われ実施。

・17:00 宅内作業

再び工事の方が入室してONU交換開始。ものの数分で終わりました。「IPv6はすぐにつながるがIPv4は何時間かかかることがあるらしい。」と説明をうけ、タブレット端末にサインをして完了。工事の方も自宅をクロスに替えたものの1Gbpsも出ずに困っているという話を聞き、少しルーターについて談義したのち帰っていきました。なお、光ファイバー線の引き直しがなかったことで、工事費は減額で計上してくれたとのこと。ただ実際にいくらになるかはドコモ側でキャンペーンなども絡めて計算されるかわからないらしい。置いていった控えによると、土日割増し料金3,000円を含めて「概算」が10,600円となっています。19,800円+3,000円がこの値段になったなら半額以下となりラッキーです。

2023.4.??追記:工事費が反映された明細が郵送で届きました。光ファイバーを引き直さなかった場合の工事費はこちら!

| 回線工事料 | ¥7,600 |

| 土日祝日加算工事量 | ¥3,000 |

| 消費税等相当額(10%) | ¥1,060 |

| 明細合計(消費税等込み) | ¥11,660 |

となっています。ほぼ当日の概算通りですね。土日割増しがなければ¥8,360。かなりお得感あります。結果オーライでしたが結局のところどういう条件なら光ファイバー再利用になるのかわかりません。フレッツ光クロスのサービス開始当初の方が「基本引き直し」みたいな記述を多く見かけた気がしますが、色々と緩和されたんでしょうか。まぁ工事に来てみないと現況がわからないので、サイトには引き直し前提の19,800円を記載しておいて、運良ければ減額する分には良かろう?ということなんですかね。個人的には工事費がどうかよりも賃貸で新規に穴空け、ビス止めがあるかどうかを気にしていたので、もう少し引き直しにならない要件みたいなものも明示してほしいなと感じました。

交換されたONUはスリムになりました(背は高く幅は薄く)。

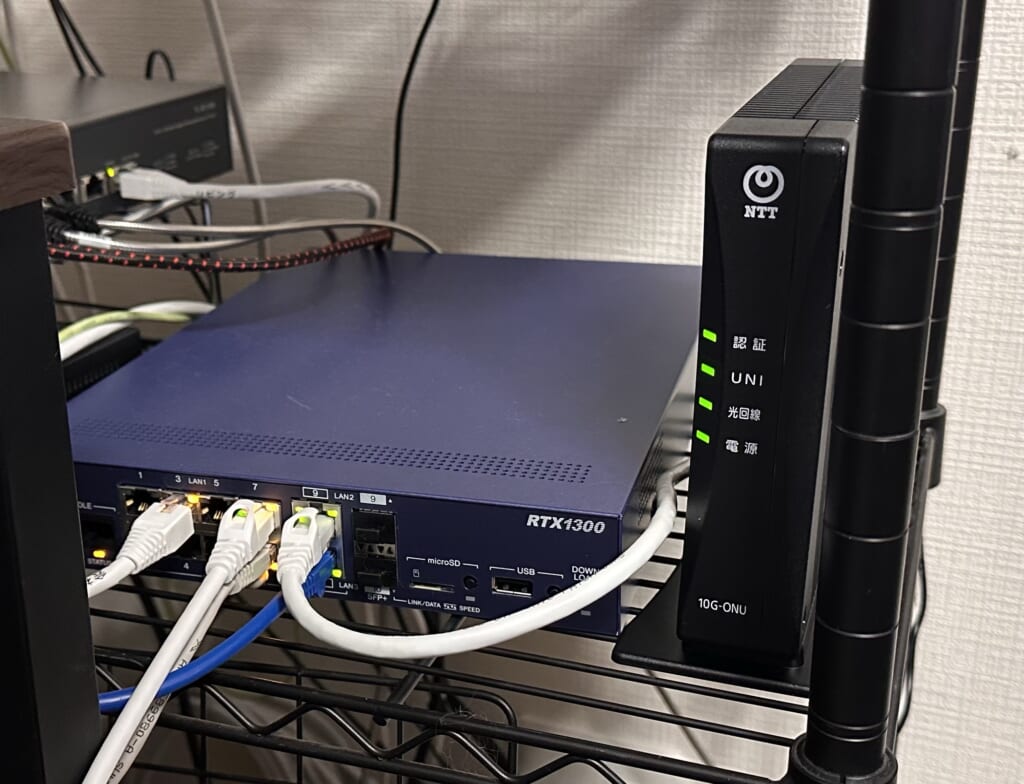

■RTX1300の設定書き換え

工事中にプロバイダからもらった設定情報の新旧を見比べて、コンソールからログインして既存のtunnel 4に関する設定を手で書き換えて待っていたんですが、なぜかPCに古いIPv6アドレスが降ってきて外に出られないので結局プロバイダ情報を一度削除して再設定しました。ポイントはクロスの場合、ひかり電話がないにも関わらず、設定画面では「ひかり電話契約あり」を選ぶ点。クロスはIPv6アドレスの配布方法がRAではなくDHCPv6 PDなのが理由のようです。RTXの設定画面が追いついてないぽい。

これによりtunnel 3が新規に生成され、NATディスクリプターやフィルター設定も新たに生成。できればそのまま使い回したかった…しょうがないので手作業で書き写し。

事前の差分反映の中で、CAF番号などを変更していなかったのが敗因でしょう。プロバイダ情報を新規で作り直すことで即接続。移行完了しました。

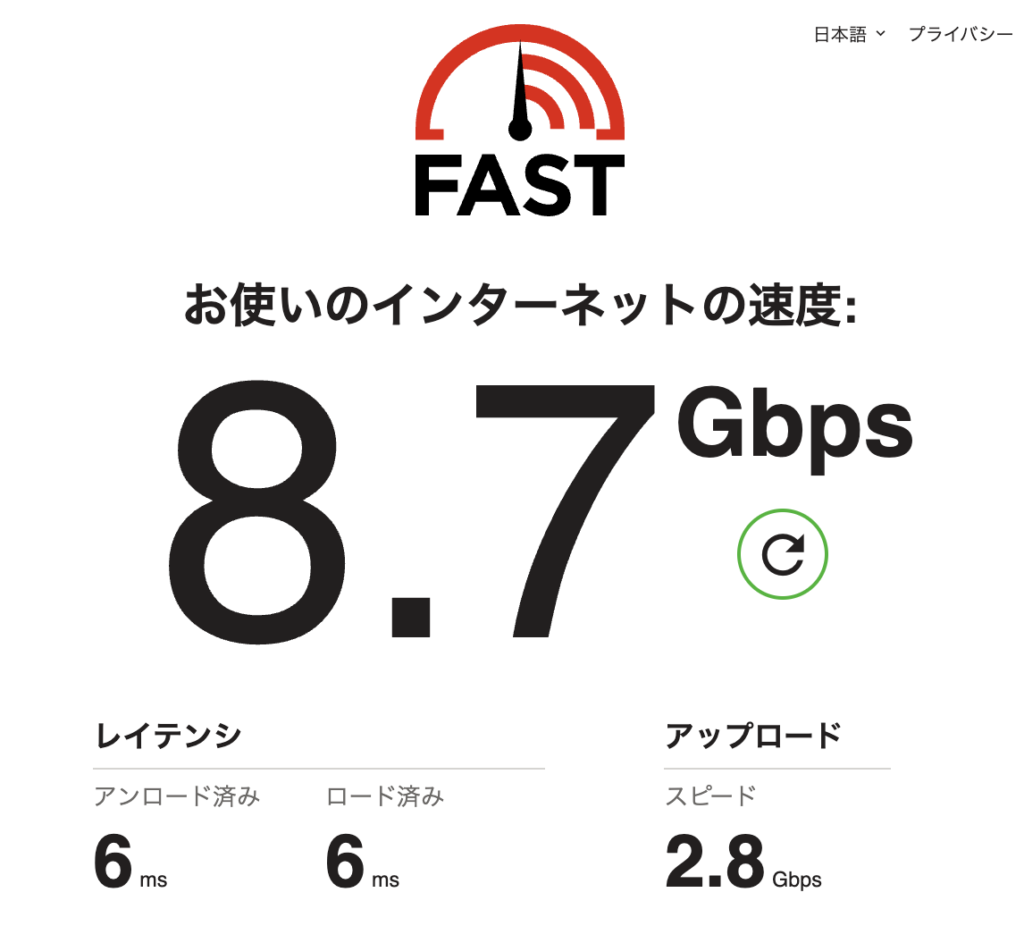

■ファーストベンチと体感速度(日曜夕方)

はいドン。

キター!下り6Gbps、上りも3Gbps越え。

fast.comも。

pingが6msと1Gbpsの時(5ms)より少し落ちてるのが悔しい。

Wi-Fi6接続のiPhone 14 Pro Maxだと下り426Mbps、上り501MbpsなのでWi-Fiがボトルネックになってる感じですかね。

体感はまぁWebページを閲覧する分にはかわらないですね。気持ちパッパッと表示される気もしますがプラシーボの範疇かな。ただ動画の読み込みは速くなったというか、4Kが最初から出てシークも速くなった気がします。最初に低画質で表示されて数秒でHDや4Kに変わっていたのが、初っ端から4Kで始まる感じ。これは快適かも。

あとはまた仕事でギガサイズのファイルを落としたり上げたりするとどうなるかですね。月末に案件があるので楽しみにしておきます。

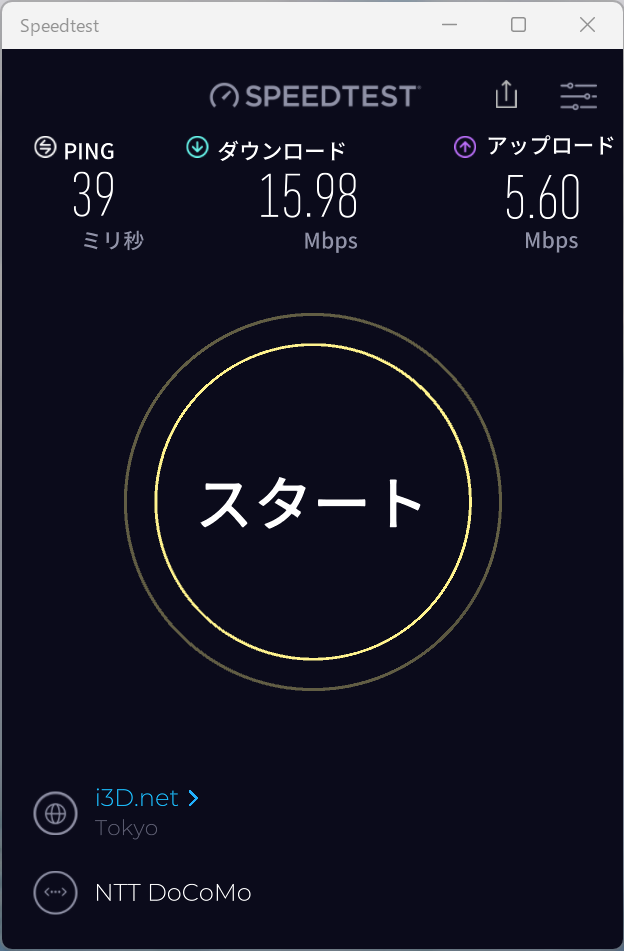

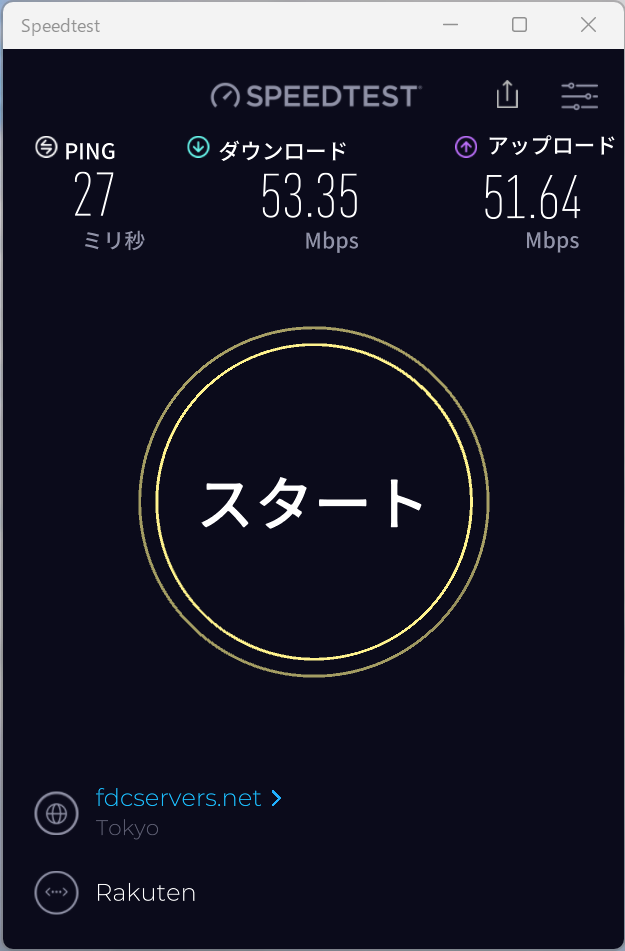

こちらは階下で2.5Gbpsアダプタで有線接続したWindows PCで計測したものです。きっちり帯域限界まで使ってる感じですね。

2023.3.27追記:再び10Gbps接続のMBPから朝6時の計測貼っておきます。

計測中の瞬間では11Gbpsとか理論値超えの数値も一瞬出てましたw。

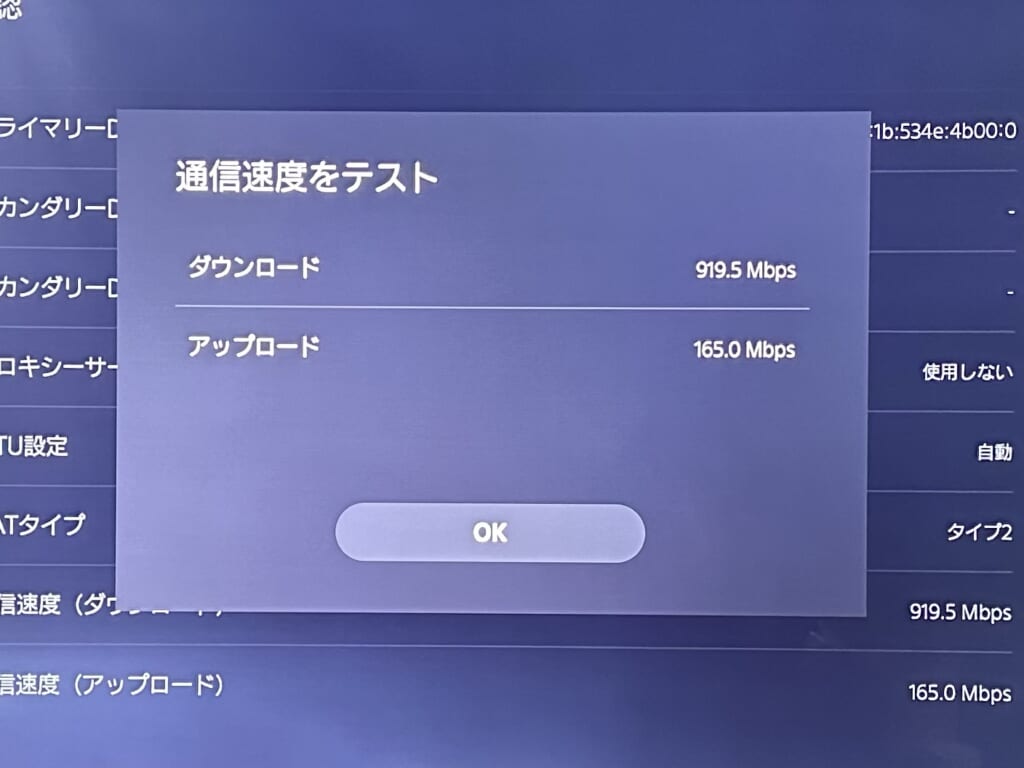

2023.3.29追記:階下で有線接続したPlayStation5での速度測定(スイッチまでは2.5Gbps接続)。

下りはPS5本体内蔵1Gbps NICの限界まで出てますね。上りはPlayStation.comの計測サーバーがネックになってるのかな?でもまぁゲームとかDL版を買ってもサクサク落ちてきそうで楽しみ。

■まとめ

良かったのは宅内の光ファイバーの引き直しが発生しなかった点。入居時点で既に敷かれていたのでいつ頃のものかわかりませんが、そのまま転用できる光ファイバーの潜在スペックスゲー。これがわかっていればもっと早く切り替えてたんですが、結局工事に来てもらわないとわからないということで及び腰だったんですよね。最悪ビス止めや穴空けが追加で必要となったら一旦延期して大家さんに相談しないとと思っていた位。ドコモの電話受付でも基本引き直すといっていたので、わからないものです。まぁ結果オーライ。

月額料金は1,800円ほど上がりましたが、使ってなかった楽天モバイルをこの際に解約してしまえば実質ノーダメージ。快適な動画(視聴、やりとり)ライフを送れそうです。

2023.4.8追記:工事費の最終明細について上に追記したついでに、しばらく使ってみた感想など。

時折スピードテストをしてニンマリしていますが、やはり普段の体感のWeb閲覧などの快適度はさほど変わりません。ただ仕事で数百MB〜1GB程度の動画を何本かダウンロードしてみた感じでは威力を感じます。一括DLしてブラウザが次々に「名前を指定して保存」みたいなポップアップを出して来るんですが、1つ1つのファイルの保存先、保存名をダイアログで指定して実行していくと、ダイアログを閉じた頃にはもうバックグラウンドでキャッシュファイルとしてDLは終わっていて、移動とリネームだけ一瞬で終わる、みたいな感じ。1ファイルだけだとさすがに少しバーをみることになりますが、複数ファイルでユーザ操作をもたもたしてれば終わってる、という状態。もちろん相手先のサーバーにもよるんでしょうけど。ちなみにその時はDirectCloudというサービスでした。

![PDA工房 +F FS050W対応 抗菌 抗ウイルス[光沢] 保護 フィルム 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41JMmjwz96L._SL500_.jpg)