仕事用メインマシンであるMacBook Pro(以下MBP)を、2014年モデルから2016年モデルに買い換えました。

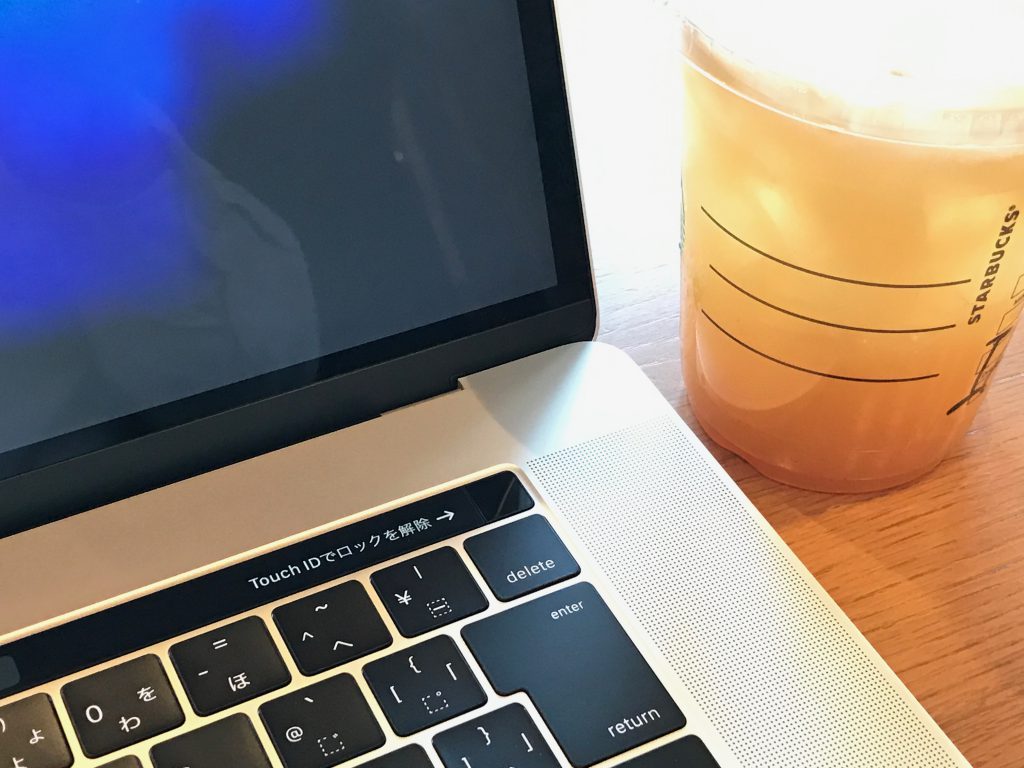

ご存じTouch Barの搭載されたアレです。SSDが256GBでは限界だったので、新型出たら512GBにするぞー、と思っていたものの、夏の稼ぎが少なかったり、SierraでKarabinerが動かなかったり、ファンクションキーがないのが不安だったり、シルバーかスペースグレーか決めきれなかったりで、予約解禁日に予約はせず、量販店展示開始日にヨドバシで512GBモデルの在庫残り一台に出会いつつもスルーしてたんですが、なんとか年も越せそうだし、Karabiner Elementでなんとかなりそうだし、4-5週間待ちならそろそろ注文だけしちゃうかなーと思って矢先、ふとビックカメラ.comでみたら在庫ありだったので、特攻しちゃいました。11/30発注で翌12/1到着。ポイントは5%でした。LABI CONCEPT TOKYOに電話したら10%っぽかったですが在庫がなかったので断念。やっぱMacはLABIが強いですね(在庫力ではなく値引きという意味で)。

■ハード全般

MacBook 12’も併用しているので、薄さ自体に「うっす!」ってほど違いは感じません。バッグ軽くなったなーとかの違いもわからないですね。比べるとこんな感じ。

気になるのは背面のこの左右のスリット(排熱口?)と、液晶側の凹みですね。エッジがかなり立ってるのでパッとつかんだ時に指がここにあたるとちょっとドキっとします。スゥーっと指動かしたらスパっと切れそうな(いや、切れないけど)。

デザイン的にはリンゴマークが光らない、鏡面パネルになりましたが、MacBook 12’で慣れてるのであまり違和感なし。

■Touch Bar

正直まだ未知数です。今はファンクションキーが無くなった衝撃の方が大きいです。かわりに日本語変換候補が出たりしますが、ATOKとかサードパーティのIME使う分には関係ないですしね。ATOKもなにかここ使ってくれるといいんだけど。指紋ログインはいいです。反応も早い。

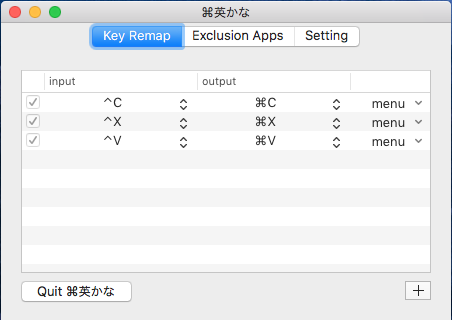

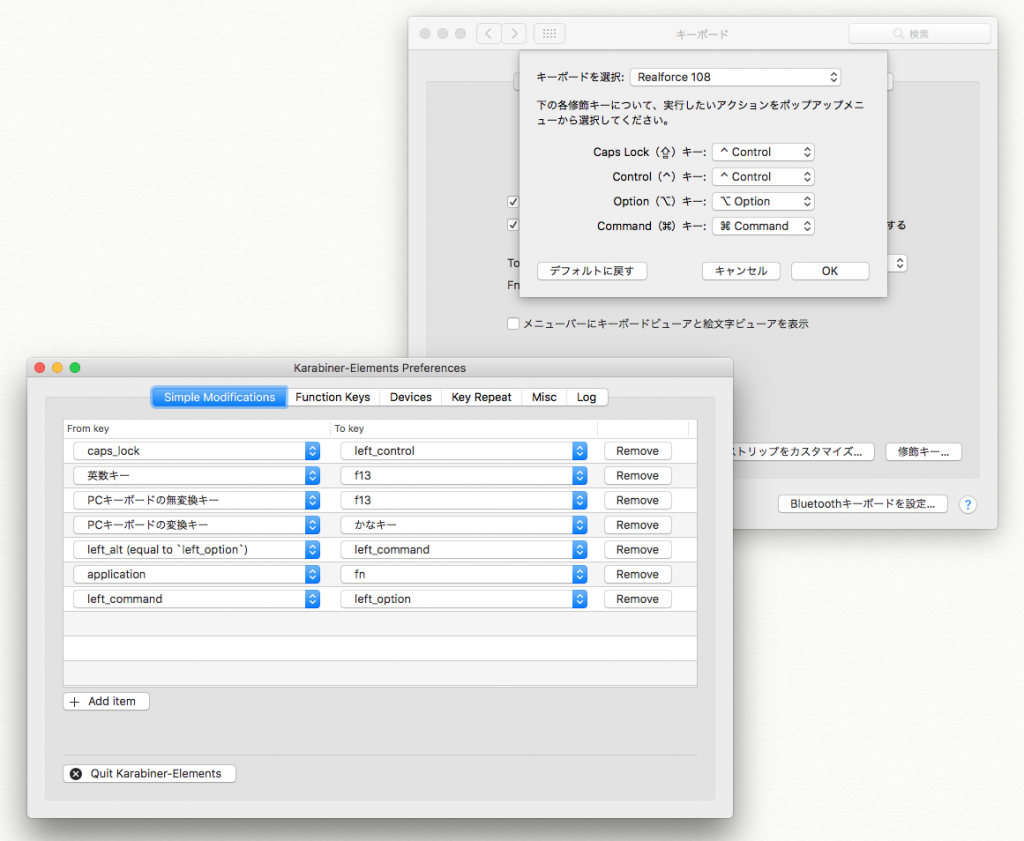

それよりσ(^^)はカナ変換にF7使ったりとかしてるので、それができなくなる方が痛いです。アプリ毎にTouch Barにファンクションキーを強制表示する設定ができはするんですが、キリもないし、将来的にイケてる用途がでてきた時の為に、F7変換を使わないでCtrl + Iを使うようリハビリ中です。ATOKからF7〜10のキーアサインを抜きましたw。

キータッチは上々です。MacBook 12’同様、ストロークが浅い割には打てる。ペタペタ音が従来より増してますが12’よりは改善したかな?という気がします。今までのキーボードやデスクトップのキーボードの感覚でタイプするとかなりうるさいです。気持ちを切り替えてそっと押すようにしたいなと。

その外、キーボード周りではKarabinerが使えなくなったことで色々痛いんですが、これは新MacBook ProのせいというよりSierraの問題なのでまた別記事にて。

■接続端子周り

色々言われてますが、まぁ不便というかお金がかかります。一度環境整えてしまえばまぁいいんですが、乗り換えコストが油断ならないくらいじわじわと。とりあえず購入したのはこの辺。

自宅も実家もDisplayPortなので、AppleのTB3(USB-C)->TB2アダプタをそれぞれに買うと高くつくんですが、2chで動作報告出てたこれを2本買ってみました。TB3->TB2アダプタは12月まで30%くらい安いですが、それよりも安い。しかも別途DosplayPortケーブルがいらない。実際届いて使えています。ただ、これに更にDisplay Port ->mini Display PortアダプタをかましてThunderbolt端子のモニタにつないでみたところ映りませんでした。そのアダプタをWindows機からのDPケーブルにつないでもダメだったので、アダプタが悪い可能性大ですが…

単純にUSB-A端子のUSBフラッシュメモリとか光学ドライブにさっとつなぎたくなる時の為のアダプタとして、極小で持ち歩きにも良いこちらを購入。これもとりあえず使えました。ただし(両面対応ではないのに)裏表逆でもそれなりに刺さってしまう形状なので注意が必要かなと。コスパはいいです。ひとつはMacBook 12’用バッグに。

これはまだ未発売。一応純正のDigital AVアダプタ(HDMI付き)も買いましたが、これが全部入りで便利かなと。多分自宅でクラムシェル仕様の時に使うと思います。この手のってEthernetポートはThunderbolt3経由ではなくUSB 3.1経由なんでしょうかね。スピードとしてはTB3-2アダプタ->Thunderbolt Ethernetアダプタの組み合わせとどっちが上か興味があるところです。

こちらはMacBook 12’で使っていたものを流用。ただし今日プロジェクターにつないだところ画面がチラチラする現象が出ました。ちょっとのどくらいの再現度があるかわからないですが、HDMIがないとこがあるとヤバいので純正か他の新MBP動作報告のあるものを買い直そうか思案中。

純正のものです。今だけお安いので本体を将来買う予定のある人はこれだけでも今買っておくべきかも知れません。今日のプロジェクターでは上記チラ付きはこっちにしたらピタっと収まりました。ただHDMIは上のTunewearなど色々対応製品が出てるので、悩ましいですね。

その他、TB3-2アダプタ経由で過去に買ったRAIDケースやGigabit Ethernetアダプタ(純正)、Thunderbolt接続のモニタなどは問題なく使えています。

しかしこうなんでもかんでもUSB Type-Cポートだと、さすがに4ポートあっても一杯です。充電もこれだし。おいおいハブかわないとですが、形はUSB-Cでも、単なるUSB3.1ハブだとThunderbolt接続の分岐はできないんでしょうかね?その辺りの紛らわしさがまだ当面試行錯誤が必要そうです。

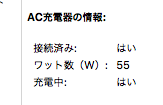

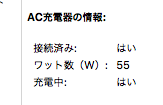

2016.12.4追記:↑このハブ買いました。3.0のType-Aポートが4つと、USB Power Delivery対応のType-Cポートが4つです。Type-Cポートに純正充電器をつないで充電できています。意外なのは、直差しでもこれ経由でもOSの確認画面では55Wしか出ていない点です。残量78%時点なので少しブレーキかかってるのかも知れません。空に近い場合はもしかしたら差が出るかも?

2016.12.10追記:やっぱこのハブはダメです。スリープ復帰に失敗してシャットダウンしてることが多く、これを経由しないで別のUSB-Cポートに直接充電ケーブルを挿すようにしたら収まりました。Power Delivery対応とひとくちにいっても通過させられる電流量の上限があるっぽいですね。他の製品(ハブ)でも60Wと明記されているものがありました。MacBook Proの86Wに対応を謳う商品が出揃ってくるまで、直結の方が無難そうです。

充電もややこしいですね。MacBook 12’の29Wのものは使えないか使えてもすごく時間がかかったり発熱したりするでしょう。しかし複数買うには8800円もすると厳しい。今のMagSafe/2充電器は3台もあって、自宅用、持ち歩き用、実家用と使い分けてるんですが、同じだけ買い揃えるのは勇気がいりますね。でも持ち歩きは減らしたい派なので、いずれ買ってしまいそう。

AnkerのこちらのUSB PD対応の充電器も試してみたところ、1時間ほどつないでおいて残量が27%から65%に復帰(スリープ状態。他の端子にスマホなどはいっさい接続なし)。期待よりは充電されてます。この後はバッテリー保護でペースは落ちてくと思うので、純正とそんなに差は出ない予感。一泊出張くらいならこっちでもいいかも知れません。ほぼ同じ大きさで、スマホなども一緒に充電できますし。

そんなこんなで、色々不便だったりお金かかることがあったりで、Retina MBPからならそんなに急いで買い換えなくても良い気がします。追々、USB-C機器が値下がりしたり、USB PD充電対応機の選択肢も広がってくるでしょう。σ(^^)の場合はとにかく256GBのストレージがギリギリだったので、という感じです。その話でいえば、新型はメモリやSSDが半田付けされていて交換不能ならしいので、余裕をもってモデルをチョイスされることをオススメします。SDカードスロットもないので、JetDriveみたいなのも使えないですしね。