SandyBridge移行準備に入った仕事用マシンですが、いまだにCPUが入荷してくれません。

まぁ、できることから着々と準備を進めています。

■C300のアライメント調整

以前、Paragon Alignment Tools 2.0でなぜかアライメント調整できなかったこのマシンのSSDドライブC300/128GBですが、思い切ってバックアップ->リストアによる調整方法を試すことにしました。

ちょうど年末に実家用にAcronis TrueImage Home 2011の英語版が3ライセンスパックで安売りしてたのを買って、1ライセンス余ってたので。TrueImageは2010以降ならアライメント調整に配慮したリストアができるみたいです。

手順はこんな感じ。SSD上にはCドライブの他に、Windows7インストーラーが勝手に作る「システムで予約済み」パーティションも存在した状態でした。後者はもともとパーティションアライメントは狂っていなかったので維持の方向で。

- DドライブにCドライブを丸ごとバックアップ(Disk and partition backupというのを使用)

- Windows7のインストールDVDでブート

- 新規インストールを途中まで進め、既存パーティション(Cドライブ部分のみ)を一旦削除し、再度領域確保、フォーマットを実行

- TrueImageのブートCDで起動し、Cドライブパーティションのみ書き戻し

最初3のところで領域解放をせずフォーマットのみで進めたら、アライメントが狂ったまま復元されてしまったのでやり直しました。で、2回目はなぜかOSがブートしなくなりました。領域解放したことでMBR(マスターブートレコード)が消し飛んだっぽいです。「0xc0000225 アプリケーションが見つからないか壊れているため、選択されたエントリをロードできませんでした」というエラーに。そこで再度Windows7インストールDVDでブートし、修復セットアップからコマンドラインプロンプトを開き、

x:\Windows\System32\bcdboot f:\Windows /s C:

として復旧。この場合、x:はDVDドライブ、f:は本来のWindowsがインストールされているパーティション、C:はいまいち不明ですが元々ブートしていた場所?まぁ、とにかくこれで起動に成功しました。正確には「Windows 7」というのが2つブートメニューに現れるようになりましたが、1つ目を選んだら普通に起動できました。

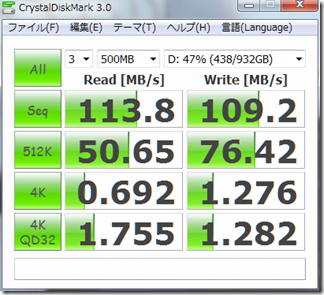

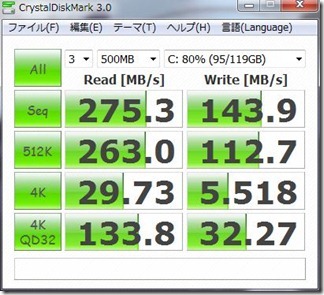

そしてめでたくParagon Alignment Toolsで表示してもグリーン(アライメント調整済み)表示になり、以下がベンチです。左が調整前、右が調整後。

4K Random Writeが劇的に向上しています。あとは新マザーに換装してSATA3.0(6Gbps)で更に高速化されると期待っ!

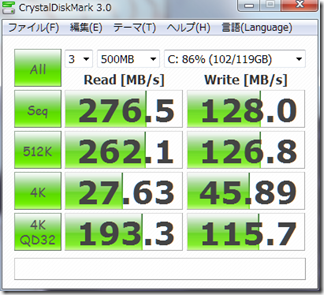

■データドライブをRAID-0から単騎へ

冒頭のリンク先にも書いた通り、先日冷や汗を書いたオンボードRAIDのRAID-0アレイを、これを機に単騎のSATA3.0ドライブに変更しようとWD1002FAEXを買っておいたんですが、こちらも先行して交換作業。単純にデータドライブなので丸ごとコピーして完了。主に動画ファイル置き場なので、クラスタサイズを大きめの64KBにしてみました。こちらもついでにベンチ。さすがにRAID-0のアレイには敵わないみたい。2,3割遅いって感じなので、SATA3.0接続にしたら期待は持てるんじゃないかと。