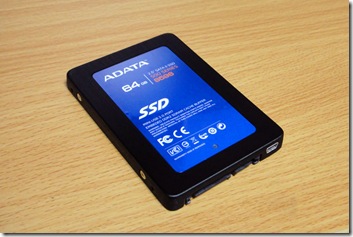

実家の録画PC用のシステムドライブとして購入したA-DATAのSSD、S596(右のリンクは後継モデル)ですが、当初は2.5inch HDDで組んでその遅さに耐えかねて追加したんですが、結局ケースを替えて3.5inchドライブがつけられるようになったので、WD20EARSを載せて1ドライブ体制でいくことにしました。正直ちょっとつっかえるような印象は復活してしまったんですが、まぁ録画機だからいいやと。

それよりはせっかくUSB端子がついてるこのS596、小型のMacBook Airの補助ストレージとして再利用しようってことに。そう、このSSDは写真でも見えるように、USB mini B端子がついており、S-ATAなドライブとしてだけでなく、普通にUSBストレージとして利用可能なんです。アクセスランプまでついています。

通常の2.5inch HDD用ケースに入れるよりもインターフェイス基板の分だけ一回り小さく使えます。例えば、BUFFALOのUSBタイプのSSDドライブ、SHD-PE64Gの場合カタログによると98x57x13mmで62gとなっていますが、こちらは実測で98x68x9mmの52g。幅で負けるが薄さと軽さで勝利って感じですね。USB3.0が普及してSSDの速度が活かせるようになったらもっとこういう製品が増えてくることを期待。SSDなのでケース適当でも衝撃などにも強いはずですしね。

ちょっと気になるのはS-ATAと電源コネクタが剥き出しな点。なんかキャップみたいなものがあるといいなと。ちょっと探してみたんですが見つかりませんでした。あとケースの裏側のエッジがやや角張っているので、そのうち軽くペーパーがけしてみようかと。

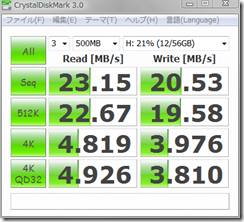

Macでの利用をメインで考えてるのでexFATでフォーマットしてWindows機でベンチしたのがこちら。USB2.0でも30MB/s位は出てくれるかと思ったけど残念。ちなみにMacBook Air上のVMWareなWindows7だとシーケンシャルReadが16MB/s程度でした。S-ATA接続では200MB/s超えてた(一番最後のSS参照)のでちともったいないですが、まぁ仕方ないでしょう。ちなみにUSB3.0対応の外付けケースに入れて、USB2.0で計測してみたところ、ほぼ同じ数値だったのでケースに入れる意味はなさそう。

_thumb.png)