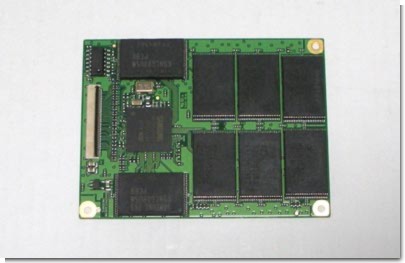

1.8インチSSDでは初の64GBモデルがSAMSUNGから [AKIBA PC Hotline!]

2710pの1.8inch HDDの遅さを改善するため、64GBのSSDのバルク販売を心待ちにしてたワケですが、今週ようやく解禁となりました。

さすがに初値はスゴい値段(\148,000程度)で、確定申告の還付金が戻ってくる2、3ヶ月後まで待つことも考えましたが、ちょうどこの期末の忙しい中で役に立ってくれそうな場面も想定されたので、特攻してみました。

通販で注文しようかとも思ったんですが、来週になると忙しくなりそうだったので、アキバまで買いに。T-ZONEで全品6%OFFのタイムセールをやっていて、結局\137,000位でゲットできました。電車賃も回収できて結果オーライ。

■固定はできないけどなんとか取り付け

写真のように、三隅にネジ止め用の穴が空いているんですが、2710pにはそれがない。HDDがシリコンのダンパーに囲まれて詰め込んであるだけ。厚み的に余裕があるところに放り込む感じになりました。ただ、縦横はほぼピッタリで、HDDについていた黒い絶縁シートでくるんだところ、それなりに止まってる感じです。元々ほとんど重量がないので、内部でカタカタようことはナサゲ。なにかスポンジ状のもので抑えられると良いんでしょうけど。そのうちなにか探してみます。

■データ移行でハマる

我が家ではWindows Home Serverでサーバー上にバックアップをとっています。本来なら、専用ブートCD-ROMから起動して、サーバーから直接リストアができるはずなんですが、なぜか2710pではブートCD-ROMで起動後にブルースクリーンが出て使えませんでした(元のHDDでも同じ)。試しにCentOSのインストールDVDでブートしてみると、Xが起動できない。IntelのGM965が鬼っ子なのかも知れません。とりあえず、テキストインストールでCentOSの最低構成のインストールと起動はできたので、そもそも互換性が無いとか初期不良の問題はクリヤでほっとひと安心。

先日買った『HD革命/Drive Copy』でコピーすることも検討したんですが、残念ながら1.8inchディスクを2台同時にマウントできる環境がない。まだ対応ケースも少ないようで、ヨドバシには置いてナサゲ。アキバで買ってくれば良かった…

結局、Acronis TrueImageの体験版でUSBメモリでブートできることを確認し、ダウンロード版を購入。

■パフォーマンス・チェック

今回はCrystalDiskMark2.1を使ってみました。

| 単位:MB/s | 2710p | エンコ用マシン | 仕事マシン | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

SSD |

PATA 1.8′ |

SATAII 3.5′ |

PATA 3.5′ |

|||

|

Sequential Read |

57.557 |

22.641 |

29.971 |

59.7 |

105.661 |

36.115 |

|

Sequential Write |

32.809 |

21.159 |

19.62 |

49.335 |

102.24 |

16.126 |

|

Random Read 512KB |

57.299 |

12.164 |

29.319 |

30.204 |

35.379 |

20.41 |

|

Random Write 512KB |

8.496 |

10.622 |

11.516 |

25.034 |

51.998 |

16.112 |

|

Random Read 4KB |

11.922 |

0.429 |

4.583 |

0.434 |

0.574 |

0.448 |

|

Random Write 4KB |

1.297 |

0.462 |

0.211 |

1.423 |

2.747 |

1.912 |

標準のHDDに比べれば倍以上の数値が出てますね。ReadyBoostやドキュメント置き場に使っていたExpressCard型のフラッシュメモリHEX-S8GJももういらないかも。驚きなのは、Northwood世代のPentium4/3.4GHz機である仕事用マシンを超えており、CoreDuo世代のエンコマシンに肉薄すらしていること。速度だけみても大満足です。 Vistaのエクスペリエンスインデックススコアのディスク値も3.7から5.3になりました。

換装前にVistaの起動時間を測っておくのをコロっと忘れてましたが、体感は上々です。OfficeやPhotoshop、Meadow等の起動は明らかに速い!

あとは、長時間使ってみて電力、発熱などの違いを比べてみたいと思います。

MacBook AirではSSDとHDDであまり差が出なかったというレポートも上がってきているようですが、とりあえずウチでは効果アリのようです。