σ(^^)は結構扇風機好きです(いやまぁ家電はたいてい好きなんですけども)。寝付きが病的に悪いので夏場の寝室の快適さを保つのに余念がありません。

- 節電の為にできればエアコンは切って寝たい

- でも冷え性でもあるのでずっと扇風機の風あててると冷えすぎる

- でも切るとすぐ暑くなる

- タオル地シーツの感触が好き過ぎて長袖長ズボンのパジャマは着たくない

とまぁそんなワケで、優しいそよ風が発生できる扇風機を切望しつづけています。2007年にはそれを売りにする5枚羽根機であるコレも買いましたが、結局暑いやっぱ寒い、と夜中つけたり切ったりしている現状です。

そこへ去年、GreenFanという注目モデルが登場。DCモーターというゆっくり回転させるのが得意なモーターを採用し、また特殊な羽根の形状によって弱い風なんだけど遠くまで届く、という矛盾する要素を両立したモデルです。最安価格帯の扇風機が軽く10台買えるお値段でしたがかなりそそられました。しかし最大の弱点としてリモコンがなかったんです。本当に快適なそよ風なら問題ないのかも知れませんが、やはり今までのリモコン多用度を考えると購入には踏み切れませんでした。

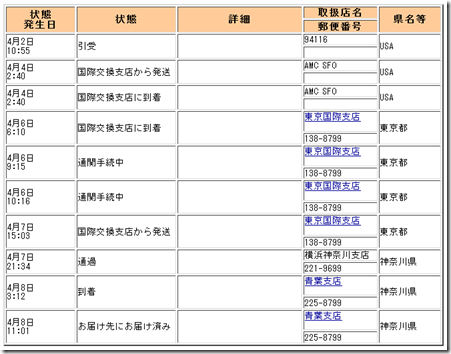

そして今年。気付いたら後継モデルGreenFan2が発売され、バッチリリモコンも装備されてます。今年は更に節電要求も厳しいこともあり、思い切って注文してみました。がしかし発売に気付くのが遅れ、既にどこも品切れ。5月下旬の時点でヨドバシだと納期7月下旬とのことでした。結局販売元がAmazonのマーケットプレイスに出品しているものを注文。二週間弱で到着しました。

6月だというのにこの涼しさなので、肝心の実力についてはまだ評価できませんが、とりあえず設定してみての感想。

■収納性、使い勝手は一般的な国産メーカー機に大きく劣る

部屋が散らかりすぎてて外箱の写真が撮れなかったんですが、家電ウォッチの記事をご覧下さい。ほぼ立方体の箱です。扇風機のような季節家電はオフシーズンは箱に戻してしまっておく人も少なくないので箱自体の収納性は重要です。特に扇風機は分解組み立てを伴うので、その手順や箱の作りにもこだわったものが多いという少し珍しい家電です。その点で本製品は大きくマイナス。大手家電メーカーの製品は極力薄い箱に収まるように工夫してるのに対し、これはそういう工夫があまり感じられません。段ボールの仕切りも複雑で出し入れも結構大変。出すのはいいんですが、忘れたころにまた仕舞うのはちょっとしたパズルです。モーター部の奥行きが今時の扇風機にしては長いので難しいんだとは思いますが、今結構本気でこの箱どうしようか悩んでいます。箱は捨ててゴミ袋とかかけてそのままどっかに置いておくかなぁとか。

また首も伸縮機能がなく、延長パーツをつけはずしすることで2段階の高さが選べるのみ。ただ今回はたまたま置き場所が確保でき写真のようにベリーショートな感じで使うようにしてみました。一般的な扇風機を縮めた状態よりも更に背が低いので卓上置きに使うにはいいかもです(そしてまた延長パーツの置き場所に困る…)。

また首も伸縮機能がなく、延長パーツをつけはずしすることで2段階の高さが選べるのみ。ただ今回はたまたま置き場所が確保でき写真のようにベリーショートな感じで使うようにしてみました。一般的な扇風機を縮めた状態よりも更に背が低いので卓上置きに使うにはいいかもです(そしてまた延長パーツの置き場所に困る…)。

待望のリモコンもボタン数の割にデカい。写真左は2007年の三洋電機製の扇風機のカード型リモコン。写真ではわかりづらいですがGreenFan2のリモコンは厚みも結構あります。

こちらがスタンド部。手前の丸は電源。奥のLED群は風の強度やタイマー設定値を示しています。

「綺麗だろ?これどれひとつ押せないんだぜ?」

そう実は操作部は全てモーター上部に並んでいます。うーん、しばらく考えてみましたが、ここにあるメリットはあんまし思いつきませんでした。デザイン家電にありがちな、「とりあえず既成概念ぶっこわしてやったぜ」的なドヤ顔が浮かびます。

そう実は操作部は全てモーター上部に並んでいます。うーん、しばらく考えてみましたが、ここにあるメリットはあんまし思いつきませんでした。デザイン家電にありがちな、「とりあえず既成概念ぶっこわしてやったぜ」的なドヤ顔が浮かびます。

普通に前から操作するのにやりづらいし、見つけられない人多そうだし、なにより扇風機の電源なんて足で操作したいですよねw。

こちらがフロントガードを外した状態。なんかスゴそうですね。外側と内側の風をぶつけあって遠くまで届かせるとかいう理屈みたいです(詳しくは公式サイトをどうぞ)。

こちらがフロントガードを外した状態。なんかスゴそうですね。外側と内側の風をぶつけあって遠くまで届かせるとかいう理屈みたいです(詳しくは公式サイトをどうぞ)。

でね、このファンガードがまた面白いことに外周部に配された5カ所のマグネットで固定する方式なんですよ(クリックして拡大すると見えるかと)。普通の扇風機みたいにクリップとかなくて綺麗ですねー。

でも取り外しには付属の専用工具が必要です!

的な。まぁ磁石なんでひっぱれば外れるんですが、ファンの隙間が狭いので指は入らないんです(無理に入れると折れそう)。そこで工具が付属してると。扇風機ごときの分解に工具がいるとか予想のナナメ上でした…

まぁ一応頑張ってパーツを折らないように気をつけつつ素手でも外せることは確認しましたけども。

■もうひとつの特長は超省電力

とまぁ使い勝手の面では大手家電メーカーに遙かに遅れをとる本製品。同じDCモーターを使っていて実売価格が1万円も安い値段で先日発売された東芝のSIENTにしようかとも悩んだんですが(これはこれでヨドバシ納期8月…)、結局初志貫徹してこっちを選んだ理由がもうひとつ。DCモーターが低消費電力なのもあって、この製品の最弱モードの消費電力はなんと3W(これはSIENTも同じ)。電源は12VのACアダプターで、なんとかわりに充電式バッテリーを使うこともできるんです(別売り)。公式サイトではミニゴリラという汎用バッテリーに専用ケーブルをつけて販売しています。まだ調べてないですがおそらく手持ちのノートPC用汎用バッテリーが使えると思うし、緊急用としてなら余ってるカーバッテリーでもいけるんじゃないかとかw。そのうちコネクタの規格を調べて実験してみようと思います。万一また計画停電が実施される事態になっても扇風機だけは使えるぞと。

まぁメーカー保証を無視するなら、SIENTもACアダプタなので同じことはできるはずですけどね。

SIENTは既存の羽根枚数を増やしてく程風が優しくなるというアプローチの延長で7枚羽根。そしてまた新製品で評価が少ない。しかも納期がGF2より長い。GF2の方が羽根の形だけみるとブレークスルーがありそうな印象だったのと、去年のモデルを買った人達の絶賛っぷりがすごかったのも決め手ですかね。これから買うならSIENTの評判を眺めて悪くなさそうならそっちにした方が、コストパフォーマンス、使い勝手ともに上なのかも知れません。