縁あって国内予約開始前日の昨日、iPad(16GB/Wi-Fi)を入手しました。ヤフオクの相場よりは安くゲットできたとは言え、差額は少しかかっているので元をとるためにザクザク自慢していきたいと思いますw。

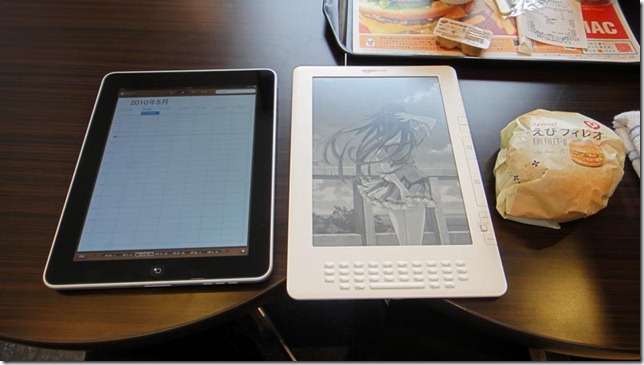

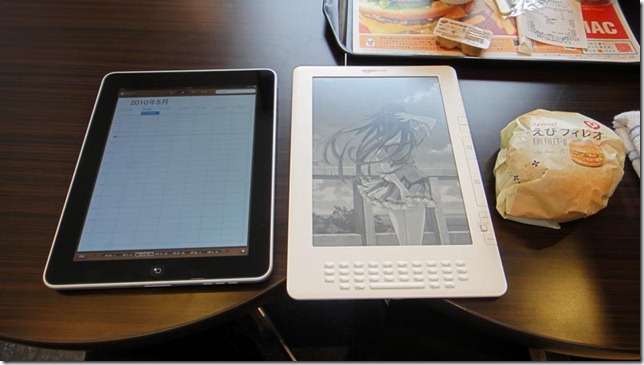

写真はiPad、KnidleDX、ゴマえびフィレオの比較写真です。

■サイズ、重量感

フットプリントはiPadの方が小さいですが、厚みと重さはけっこう違います。特に主さは電子書籍端末としてはかなり辛いです。Wi-Fiモデルでこれだと、50g重い3G版はどうなるんだろう、と心配になってきたりします。基本的には本だろうが動画だろうが手に持ったまま使うのは厳しいかなと。ソファにかけて腿などに重さを分散して使う感じですね。

■ハード周り

液晶は視野角も広く快適です。指の滑りも気持ちiPhone3GSより良い気がします。単にフリック動作も大ぶりなので勢いでそう感じるだけかも。というか、iPhoneも保護フィルム貼ってしまってるので手元では比較できないんですが。iPad用の保護フィルムは低反射タイプのOverLay Plusを発注しました。今晩届く予定。動画には光沢、書籍には低反射が良いと思うのですが、とりあえず後者を優先してみました。iPhoneでもそうなんですが、低反射つけてるとたまに店頭でピカピカに綺麗な表示をみて羨ましくなったりはします。まぁ、貼って見て気に入らなかったら交換するかも知れません。

ちなみに指紋は使ってる間はほとんど気にならないですが、画面が消えるとびっくりする位ついてるのがわかります。やはりiPhoneで使ってるパワーサポートのフィルムが優秀なんだなとあらためて気付かされました。ていうかパワーサポート製iPad用フィルムマダー。

動作は軽快でローテーションの時のアニメーションもコマ数が増えてる感じでヌルっと動きます。キータイプの追従も問題ないレベル。動作レスポンスで不満を感じることはないように思います。

■文字入力

ただキーボードでガシガシ文字入力ができるかというとそうもいかなくて、シリーズ伝統の湾曲した背面のせいで、テーブルにおいて使うにはかなり不安定です。ぺこぺこキータッチは許せない、とかキーボードにこだわりのあるレベルの人にはかなり厳しいでしょう。下に厚手のハンカチを敷くと少しマシになります。ただそうしても微妙に指が触れるだけで誤反応しまくりなので、気付くと「あ」とか無闇に混入してる、という感じ。個人的には緊急用とか相当まったりして単文メールやTwitterに書く用だなという印象。

ただキーボードでガシガシ文字入力ができるかというとそうもいかなくて、シリーズ伝統の湾曲した背面のせいで、テーブルにおいて使うにはかなり不安定です。ぺこぺこキータッチは許せない、とかキーボードにこだわりのあるレベルの人にはかなり厳しいでしょう。下に厚手のハンカチを敷くと少しマシになります。ただそうしても微妙に指が触れるだけで誤反応しまくりなので、気付くと「あ」とか無闇に混入してる、という感じ。個人的には緊急用とか相当まったりして単文メールやTwitterに書く用だなという印象。

予測変換候補はスペースで選択できるので、外付けキーボードをつないだ場合も指が画面とキーボードを行き来したりはしなくてよさそうです。

■Dockがほしい

一晩使って感じたのは「やっぱDockほしいわ」という点。母艦と同期するにも充電するにも横に寝かせておくのはかなり邪魔です。少なくとも散らかった我が家のデスクやベッド周りにはそのスペースはない(^^;)。速攻でAppleStoreに注文しましたが28日発送orz。いずれサードパーティからも色々でるであろう選択肢も含めて、なにかしらスタンドは揃えるのをオススメします。

■App Storeにつながらない

App Storeアプリを起動すると「この国では使えないよん」的なメッセージが出ます。まだ日本のストアが準備されてないからですかね。母艦のiTunes経由なら問題なくインストールできます。ただアプリ内課金もできないようで、プラグインが購入できません。

まぁ、これは正規国内版を買う人には関係ない話でしょう。

■アプリ周り

基本的に全てのiPhone、iPod touch向けアプリは動きますが、iPad対応に作られていないものは画面の真ん中にちっさく表示されるか、縦横に2倍に拡大して表示するかです。後者は単純なピクセル拡大なのでフォントもガクガクになりかなり切ないです。ホーム画面にダサいアイコンがあるだけで許せない、というこだわり派には許容できないレベルでしょうw。28日までに多くのアプリがiPad対応をするといいですねぇ。

逆にHD化(iPad対応)したアプリは軒並み快適です。単に広くなっただけでなく、いままで別画面に切り替える必要があったものが1画面に並んで表示されたりと情報量が増えて使い勝手が向上している感じ。

次エントリでは自炊動画、自炊電子書籍の使い勝手をレビューします。