Windowsの開発仕事が増えて先日もDELL XPS 15 2-in-1を購入したばかりですが、次に考えなければならないのがバックアップです。数年前まではWindows Home Server 2011(以下WHS)でバックアップしていました。こいつの長所は、

- 夜間に勝手にスリープから起きてバックアップを実行してくれる(意識不要)

- OS込みのベアメタルリストアが可能(しかもネットワーク経由で直接)

- 個別のファイル単位の履歴付きの取り出しが可能

- 複数PCのバックアップ間で重複ファイルを省いてバックアップ総量を減らす機能

- 複数PCのバックアップ状況をダッシュボードで一元管理

- なんといってもMS純正の安心感

といった点でした。しかし一部マニアにのみ惜しまれつつ後継版開発は終了し、メンテナスサポートまで終わってしまいました。Windows10には一応対応してるのでリモートアクセス機能など外に出すような機能だけ無効化して使い続けることも考えましたがUFEI環境のリストアに不具合があるなんて話も聞きます。いくら普段バックアップがとれてたっていざという時に使えなければ意味がないので、無理矢理使い続けるという選択肢は断念。その後、手頃な代替手段が見つけられずWindows機の利用頻度自体激減してエンコくらいになってたのでまぁいっかーということでノーガード戦法でした。開発データはGithubなどに上げてあるとはいえ、開発環境のセットアップもそれなりに複雑で時間がかかるので、やはり仕事で使う以上はきちんとしたバックアップ体制を整えようと決心。

しかしあいかわらずWHS並、ぶっちゃけるとmacOSのTimeMachine並のユーザビリティを保つソリューションが見付からず。Windows10搭載のバックアップは履歴付きのデータフォルダバックアップとベアメタルリストア用が別になってて使いづらそう。EaseUSはネットワークリストアがサブスクリプション版でしかできないらしく5台ライセンスで数年使うと後述のWSSとどっこいな価格になる、など。

Windows Storage Serverという選択肢

WHSからの乗り換え先どうすんだ?って話題になってた頃、Windows Storage Server(以下WSS)が随所で囁かれていたので存在自体は知っていました。いわゆるAD環境などを構築するWindows Serverからファイルサーバー系の機能だけを抽出したようなSKUがWSSです。WHSの後継というべきレベルのバックアップ機能を搭載しています。しかしWHSと違ってDPSライセンスがなく組み込み済みハードウェア製品を買うしかなくて、当時確かそれがHDD別で8万くらいしてて尻込みしてしまいました。時が経ち現在、最新はWSS2016なわけですが1世代前のWSS2012R2搭載製品が若干安く処分されるようになりました。BUFFALOやIO-DATAなどのHDD抱き合わせで2016のものは2TBでも10万オーバー。例えばこれ。

対して今回選んだThecusのW4810は2012R2でHDDは別で税込み59,800円(さらにポイントバックなどで5,000円分くらい還元)。後から好きな容量、ブランドのHDDを追加できる点は自作erとしては大きな魅力です。BUFFALOのNASは今までも痛い目見てますし…

悩んだのはWSS2012R2はこの来月の2018/10にメインストリームサポートが終了するという点。まぁでも延長サポートは2023/10/10だし、あと5年使えればいっかーという特攻してみることに。このあいだのどこかでWindows10の次バージョンになったらアウトですが、まぁ当面10のままでいくみたいだしいいかなと。もしかしたら10の中での半年更新のどこかの版で唐突に動かなくなるかも知れませんが…

ちなみに今後登場するWindows Server 2019ではこのクライアントバックアップすらなくなってしまうようです、、とても良い技術なのにどうしてこうMicrosoftは捨て去ろうとするんですかね。「クラウドでえぇやろ」ということなんでしょうが、感覚がオッサンなのかとてもシステムや動画などを含んだアセットの全てをクラウドにネットワークで送信して保存するという感覚が馴染めません…

Thecus W4810

WSS製品は元から少ないうえに2012R2で現状手に入って自分でHDDが拡張できて、というともうこのメーカーしかありません。2ベイが欲しかったけどもう手に入らず。5ベイもあるけどいらないので自動的にこれが唯一の選択肢となりました。ヨドバシやAmazonでも扱いはなく、もはや在庫限りであるうちに買わねば高価でHDD換装が(たぶん)難しいBUFFALO/IO-DATAやタワーケースの富士通とかしかなくなっちゃう!ということで、XPS買ったばかりでしんどいけどオーダー。

W4810はOS領域としてSSDを搭載しているので、HDDは安定性と低発熱をとって型落ちのWD REDのヘリウム充填だった頃の8TB(現行はヘリウムじゃなくなっちゃったんですよね)。これももう扱ってる店が減ってて(あっても高くて)入手に難儀しました。まぁちょうど録画サーバーのストレージが逼迫してきていて逃し先も欲しかったので少し余裕みとく意味でも。

HDDを入れる前はほぼ無音と呼べる静かさでした。HDDを入れると同時に棚に入れてしまったのでどのみちあまり存在感を感じるほどの音は聞こえないです。HDDの装着もネジ不要でSynology 1511+並の手軽さ。

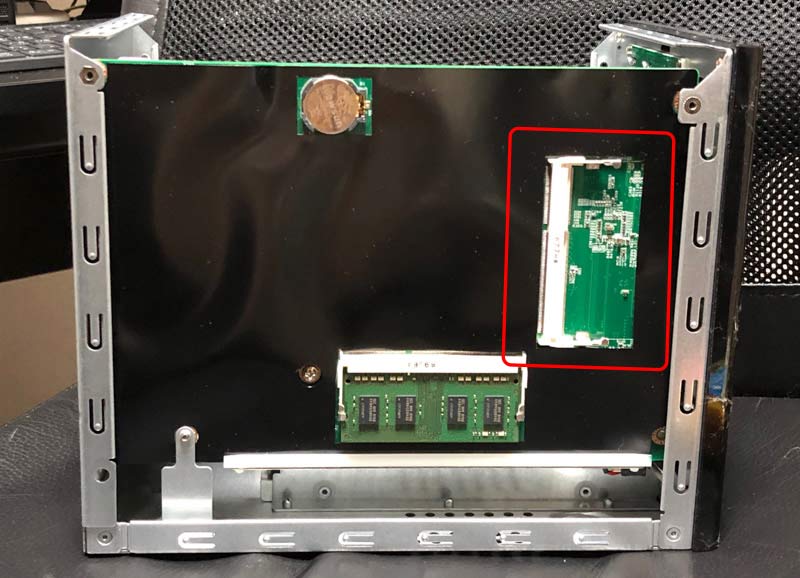

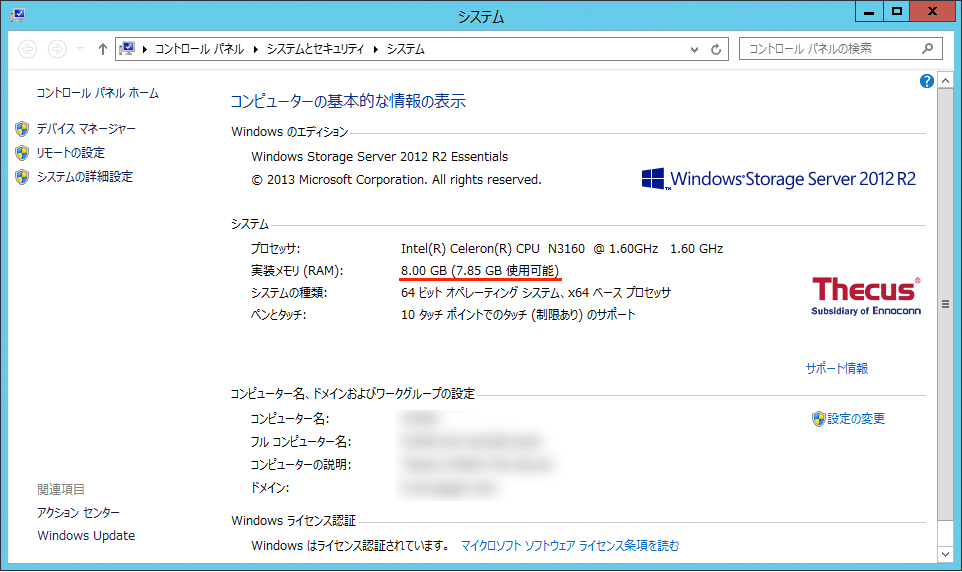

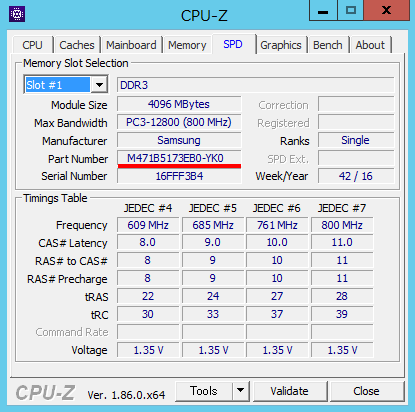

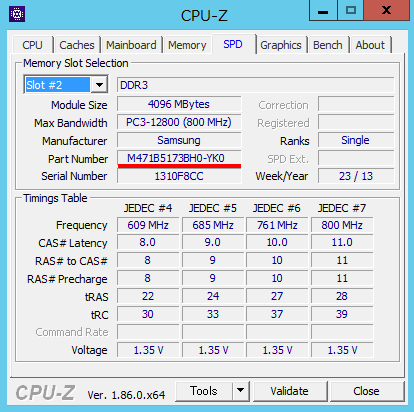

ちなみにメモリは4GBですがDDR3L(低電圧)の1600で2スロットあるうちの片方に4GBボードが刺さってるぽく、CPU-Zで確認したところ、SAMSUNGのM471B5173EB0-YK0という型番が判明。ドンピシャのはこれですね。

まぁこれでなくてもDDR3Lで1600のものなら動くと思いますがなんとなく相性がいいかと思って少し高かったけど注文。なお最大は8GBのようなので、4GBを1枚足すのが一番お得。

普通に動かしてる分には50〜60%程度の使用率ですが、たまにRDPしていてすごくモッサリすることがあるのと、将来的にHyper-Vでも使うかもなという目論みもあったりで、同一品番のものが手に入るうちにと買って見ました。なお、Windows Storage Server 2012R2でもEssential版はHyper-Vライセンスは無しです。これはHyper-Vが使えないということではなくWindows Serverを仮想環境で同時稼働させる権利がない、ということだと理解しているので、Linux系OSや別途ライセンスをDSP版などで買ったクライアント版WindowsなどならOKってことだと理解しています。

ハードウェアとしては今のところ満足していますが、サポート面では少し不安が残ります。単に古い製品だということもありますが、例えばメーカー公式サイトでリカバリー用のISOイメージの配布ディレクトリが空になってて入手できません。単にミスによるものなのか永久的なものなのか不明ですがいざって時に困りそう。またマニュアル類も乏しく、ペラペラの初期設定説明だけでWindows Serverの利用方法に関しては付属も公式サイトもまったく役立たず。バックアップのセットアップ方法どころかHDDの増設手順すら情報がない状態です。それなりにWindows Serverの知識が求められます。この辺りはWHSとは違って、法人向けでセットアップも込みで販売される前提のパッケージングなんでしょうかね。

とりあえず”Storage” Serverの本ではありませんが、Windows Serverの2012R2の解説書としてこれをKindleで購入。

最低限、ストレージ周りの設定などについてはこれを参考に終わらせることができました。もちろん普通にフォーマットしてファイル共有するだけならクライアントWindowsとそうかわらないんですが、Windows Server(と最近のクライアントWindowsでも密かに)使える記憶域プールなどのストレージ仮想化機能についての情報は参考になりました。記憶域プールはLinuxのLVMのような仮想化機能です。複数のドライブをつなぎあわせて1つの大きな仮想ドライブと見立てて、そこにパーティションを切って領域を確保して使います。後から別の物理ドライブに移行したりがやりやすくなります。また(シン)プロビジョニングという機能で実際よりも大きいパーティション領域を確保しておき、足りなくなる事に足すといったことや、ミラーリングやRAID5相当の冗長化付きドライブも作れます。今回はHDDが1台のみであること、おそらくOSの使用期限が切れる5年後くらいまでにバックアップで8TB使い切ることはないだろうということで、パフォーマンス優先で仮想化はしつつもプロビジョニングはなし、もちろん冗長化も無しで構成しました。次にファイルシステム。NTFSとよりデータ保全性が高いReFSという新しいフォーマットが選べます。ReFSだと定期スクラブを行って問題があるセクターは自動的に空き領域に移設してくれるとかヨサゲな特徴をもっていましたが、目的のひとつである重複削除が使えないということで、NTFSをチョイス。そもそもReFSのセクター代替機能は記憶域プールにスペア領域があり、かつパリティ冗長化をしてなければやりようがないことなので、メリットが少ないかなと。

ストレージ領域1つ作るにもこれらの違いや、どれだけパフォーマンスに差が出るかというのがわからずかなり時間を使いました。いまだに正解なのかどうかもよくわかっていません…まぁそんな感じで落ち着きました(実はなんだかんだで2回も初期化し直したw)。

■クライアントバックアップの設定

そして一応サーバーとして動きだした後、いよいよクライアントバックアップの設定ですが、これがまた色々注意点がある。

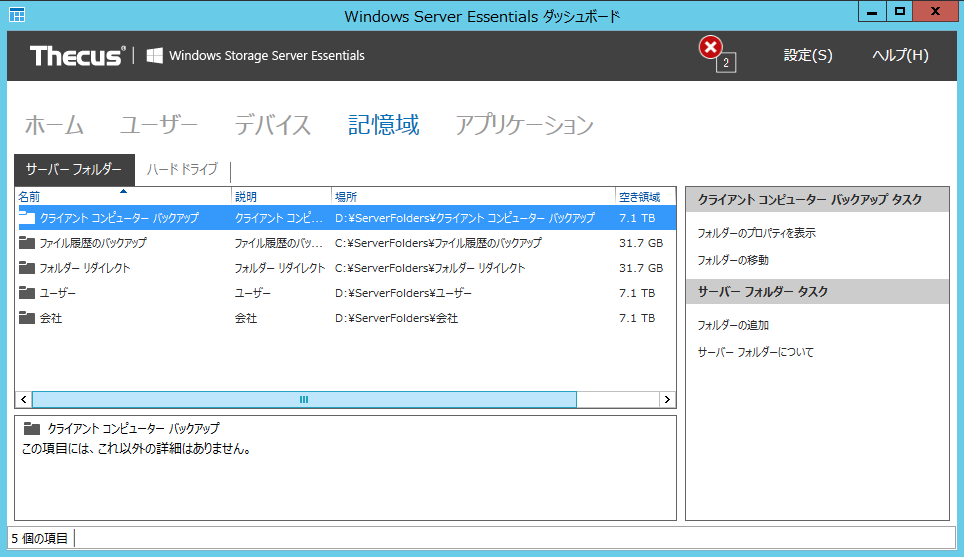

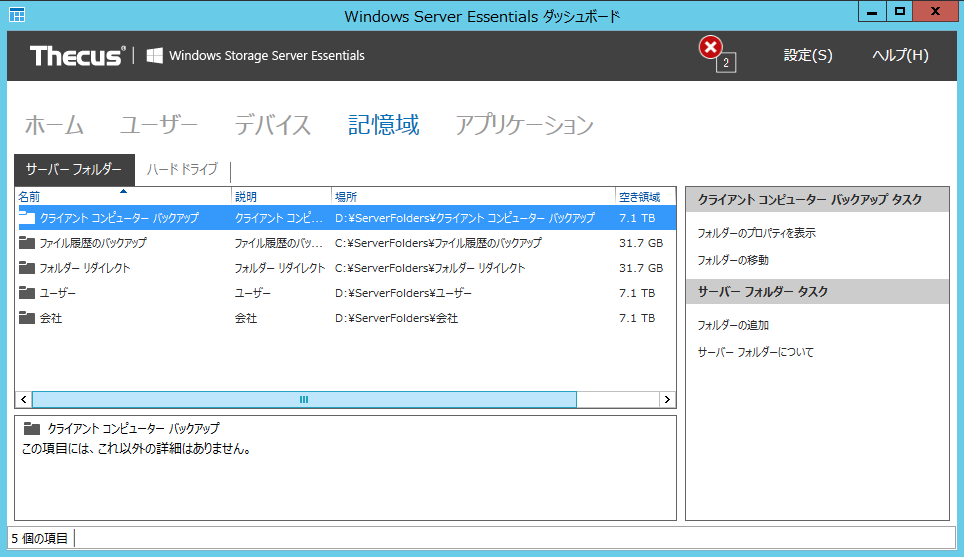

まずバックアップデータの保存先。W4180+は出荷時はOS用のSSDしか内蔵されておらず、当然すべての保存先がそちらになっています。HDDを追加してもそこを直さないと巨大なバックアップフォルダがSSD内に作成されてあっというまに容量不足になってしまします。変更はダッシュボードの「記憶領域」タブから。「クライアントコンピュータのバックアップ」がC:¥ServerFolder下にあったらマズいので、右サイドバーの「フォルダーの移動」で変更します。ドライブが変更できるだけで、「¥ServerFolders¥フォルダ名」の部分は固定のようです。逆にいうと中身が既にあってもここから簡単に他ドライブに移動できるので、バックアップ以外は少し様子見で(高速な)Cドライブをあえて使っておくのもありかも知れません。

またWHSと違い、Windows Serverのクライアントバックアップはドメイン参加が必要ということ。一応クライアント側でレジストリをいじればドメイン参加をスキップしてバックアップ設定はできるらしいですが、どのみちクライアントはWindows 10 Proなどドメイン参加対応のSKUでないとなりません。Windows 10 Homeとかは対象外。私はもともとWindows7とかの頃からRDP(リモートデスクトップ接続)目当てでDSP版はほぼProを買ってましたのでほぼ問題なかったですが唯一Mac上の仮想PC用に買ったのがHomeでそちらは残念ながら非対応となりました。

ドメインに参加するともうひとつ困るのは、ユーザアカウントがローカルアカウント/Microsoftアカウントで今まで使っていたものとは別にドメイン側のアカウントができ、環境がわかれてしまうという点。逆にドメインアカウント同士ならPCをまたいで環境やファイルを揃えられるというメリットも(設定次第で)できるわけですが、同期対象をよく見極めないとサインイン/サインアウトの同期に時間がかかったり、クライアントPCのストレージがいらないファイルで浪費されたりしがち。今ならファイルはOneDriveやDropBoxでサインイン後に同期できた方がユーザビリティは高いでしょう(フォルダ単位で同期対象も選べる)。ドメイン環境で移動ユーザプロファイルというのを使って環境同期ができてよさそうなのはレジストリくらいですかね。ゲームのインストール情報とかがマシン間で一元化できたら嬉しいなぁと思い、テストアカウントで検証中。

ローカルアカウントの設置やファイルをドメインアカウントに移行してくれるUser Profile Wizardなんてツールもあるんですが、もう少し検証しないとちょっと不安。テスト用アカウントで試した限りでは上手くいきましたが、複数のPCのローカルアカウントの情報をANDで統合できるかとかがよくわかりません。このページの手順だと最初にPCからドメインに入る前にローカルアカウント情報をコピーしてるようなんですよね(ウィザードの途中でドメインログオン情報を入れる)。

ということでまだまだメインアカウントをドメイン移行する気は起きてないですが、とりあえずメインで使っているローカルアカウントとは別のドメインアカウントでドメイン参加し、サーバーにデバイスとして登録されていれば、クライアントバックアップ自体は稼働させることが可能そうです。つまりPro版はもってるけど、ドメインってよくわからないし既存環境をなるべく壊したくないなぁって人は、

- サーバーに適当な名義のドメインユーザを作る

- PCをドメインに参加させる

- 再起動後、1.で作ったアカウントでサインインする

- コネクターをインストールする

てな感じで既存アカウントにはノータッチでバックアップができるようです。Windows10ではドメイン参加手順として、

- 従来のシステム設定のマシン名の設定画面からする

- アカウント設定から自分のアカウントにドメインアカウントを紐付ける

の2ルートがありますが、これの1.の方からやるのがポイント。その画面で管理者IDで進めれば、ローカルアカウントに影響なくPCだけがサーバーに登録されるということなんだろうと思います。もしかすると3.は不要かも知れません(てことは1も?)。4はこれも情報がなくてわかりづらいですが、ブラウザから「http://(サーバーのIPアドレス)/connect/」にアクセスすることでダウンロードできます。この際、サーバーのWindows Updateが正しく完了して最新状態になってないとWindows10で使えない古いコネクターソフトウェアが振ってきてエラーになります(1803ではこちらの更新も必要なようです)。

とまぁ予想外に苦戦しましたがようやく1台のPCでバックアップが稼働するところまで漕ぎ着けました。上記でもリンクはりまくった薩摩藩中仙道蕨宿別邸さんの情報には大変お世話になりました。ありがとうございます。様子を見つつ、メインマシン、メインアカウントの移行も進めていきたいと思います。

■AOMEI Centralized Backupperという選択肢…

実はW4810+を買ってから気付いたんですが、フリーでWHSのバックアップに近いことができるソリューションとしてAOMEI Backupperというものが存在するようです。ちょっとショック…

まぁこれを機会にActive DirectoryやIIS※、ASP.NETなどの経験を積みたいと思っていたので、いいんですけども。あとこれ中央サーバーはWindowsでないといけないのでNAS環境ではちょいと厳しいですね。保存先自体はNASでもいいので、どこかに仮想でもいいから常時起動しているWindowsが必要ということになります。実家とかで使おうと思うとちょっとハードルです。使わなくなったWindows10Proが入った初代LIVAがあるからそれでやってみようかな。

※Windows Storage Serverで動いてるIISはバックアップなどの標準機能を提供するためのもので、ユーザがサーバーを公開したりはライセンス的にはできないぽいです。まぁASP.NETもCore版が出てLinuxやMacで動かせるようになったので別にいいんですが。ADもSynologyで互換サーバー組めたし、やっぱりこれ(AOMEI)で良かったんじゃ…