とりあえずWWDC 2012と同時に発売された新製品では、新型AirMac Express (MC414J/A)とThunderbolt GigaBit Ethernetアダプタを購入しました。MBP Retinaは保留。高解像度対応アプリが増えて来ないとまだあんまり意味ないかなと思って。そもそもほとんどは自宅で外部モニタつないで使ってるだけだし。来月CyberNaviがなければ買ってたと思いますが…

で、早朝AppleStoreの爆寸が解けた直後にオーダーしたら翌日の朝イチに届きました。

パッケージもAppleTVそっくり。うっかり色違いモデルが出たのかと勘違いしそうです。

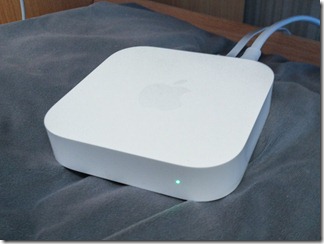

同梱物。というか電源ケーブルのみ。あと箱の底に簡単なマニュアル。設定はMac/Windows/iOS用のAirMacユーティリティで行います。iOS版はちょうど昨日対応のアップデートが来てましたね。

従来のコンセント直付け型に比べると設置の自由度は増しましたが、出張などに持っていく時には少し荷物が増える感じで痛し痒しですね。まぁ、σ(^^)は他にモバイル用ルーターもってるので、多分これを持って出かけることはないんじゃないかと。

とりあえず実家2Fに増設用アクセスポイントとして仮設置。

AirMacだから当たり前ですが白色LEDではなくグリーンとオレンジ。正常動作している時は写真のようにグリーンに点灯します。

お約束でAppleTV積んでみました。当たり前ですがピッタリ。

ただ両者とも底板がフラットなので密着度が高くて廃熱が心配ですね。

AirMac Expressはしばらく稼働させた状態で触ってみるとほんのり温かいです。旧モデルよりはマシかも知れませんが、格段に消費電力が減ったというほどではないのかも知れません(マニュアルの仕様欄をみても消費電力が書いてない)。

■iPhoneのみで設定完了できるかチャレンジ

まぁ、この辺りは従来モデルとかわってないとは思うんですが、いい機会なので本当にできちゃうのか検証してみました。ゴールは、1Fの無線LANルーターの電波がやや弱い2Fでの電波環境を改善すること。2Fには有線LANが来ているのでこのAirMacはブリッジモードでアクセスポイントとして動作させる、ということになります。

そしていきなりハマる。AppStoreからインストールした「AirMac」アプリを起動して待てど暮らせど未設定AirMacが検出されない。Macの方はなにもしなくても勝手にAirMacユーティリティが起動したんですが。

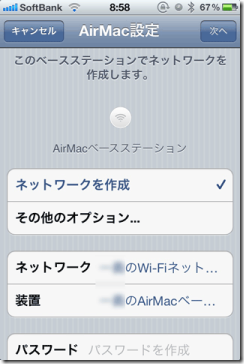

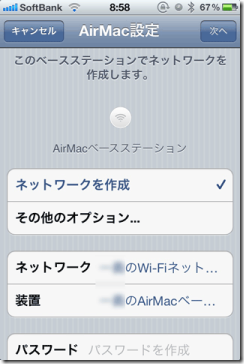

もしかして既存WiFiにつながっちゃってるとダメなのかな?新しいESSIDが飛んでたりするのかな?と思って「設定」アプリ->「Wi-Fiネットワーク」を開いてみたらびっくり。

なぜかここに「AirMacベースステーションを設定…」というグループが出現し、「AirMacベースステーション」が検出されていました。

ちなみにここでひとしきり設定した後は「AirMac」アプリからもちゃんと見えるようになりました。もしかすると更にしつこくアプリで待ってれば見えたのかも知れませんが…

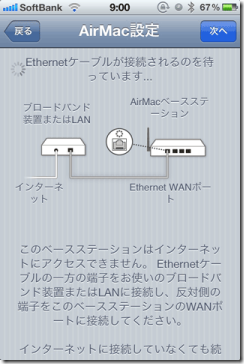

こんな感じで設定ができます(「AirMac」アプリではなく「設定」アプリの画面です)。もしかしてAirMacアプリいらなくね?とか思ったり。

あいからずApple的にユーザにわかりやすかろうと各種用語を一般的な言葉に置き換えてるせいで、逆にわかってる人間にはなんのことやらわからないというジレンマが発生中。「ネットワーク」がESSID、「装置」はデバイス名、パスワードは(暗号鍵ではなく)管理者パスワードを指すようです。

驚いた、というかなるほどと思ったのは、「ワイヤレスネットワークの拡張」(ちなみにこれはいわゆるWDSとは別の機能)の設定を進めていっても暗号鍵を入れる欄がないまま完了。しかもいつのまにか正しい暗号鍵が設定されています。一瞬ビビリましたが、これ多分iPhoneに保存されているものをそのまま流用したんでしょうね。うーん、いいのかなぁ。まぁいいんだろうなぁ。ちなみに設定されたパスワードを生テキストで覗くこともできちゃいました。つまり、暗号鍵がわからなくなったWiFiネットワークとそれにつながっているiOS端末があったら、AirMac買ってくればパスワード調べられますねw。

結局「ワイヤレスネットワークの拡張」は使えませんでした。親がBUFFALO製だからでしょう。言葉が曖昧ですが、これはエクステンダー動作(無線中継)っぽい、でもWDSとは別のプロトコルという理解。まぁ、もともとせっかく2Fにも有線LANは来ているのでそれを活用したかったし、「ワイヤレスネットワークの作成」に変更して同一ESSIDを設定しました。このモード変更は「AirMac」アプリから行いました。

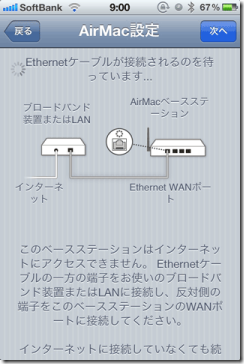

アクセスポイントモードに設定するにあたってひっかかったのは、EthernetケーブルはLANポートではなくWANポートにつなぐ、という点。これはちょっと国産ルーターとは違うルールですね。

写真は「設定」アプリでのウィザード中のイラスト。ただの四角い箱の絵じゃわかりにくいから差別化しようとしたんでしょうけど、歴代AirMacにアンテナ生えた機種なんかねぇよw!これかえってややこしいことになってる気が。ここはちゃんと機種を検知して写真で示してくれるとAppleっぽさ炸裂でいいんだけどなぁ。

あと、単に「ワイヤレスネットワークの作成」モードにしただけでなNATとDHCPが有効で二重NAT状態になっており、別途ブリッジモードに切り替えてやる必要がありましたが、これはちゃんとエラーのバッジが出て説明が出るので親切でした。

という感じで、すこしつまづきつつも一応iPhoneだけで設定を完了できました。んー、既存ワイヤレスネットワークの補強とか凝ったこと考えなければもう少し簡単にできたのかも知れませんが、やっぱり知識ほぼゼロの人にはまだちょっと難しいかなという印象です。

■電波の飛びはどうか?

特に比較対象はないので感覚的なものですが、木造2階建てを1台でカバーできる感じではないです。ただ外付けアンテナのついたBUFFALOの301Nと比べて劣るということもない気がします。2Fにコレ、1Fに301Nを設置した状態で、MacBook Air上のiStumblerで強度を測ってみましたが、それぞれの至近でみるとちょうど逆転するような感じ。

あと実家に5GHz対応機を設置するのも実は初めてなのでこれも比較対象がないんですが、予想より飛ばないな、という印象。まぁ周波数が高いんだから当たり前か。混信しないとで速度は出やすいんでしょうけど。301Nの電波が届かないので5GHz機種にリプレイスしようかなぁと思っていた時期がありましたが、2Fに別APを設置するという方向の方が正しかったようです。

実は元々余っていたPlanexのAPを同一ESSIDで2Fに設置してあったんですが、なぜかVitaとSONY Tablet Sがそれを掴んでくれず、1Fのギリギリの電波を使おうとしてしまう傾向があって困ってました。iOS系はそんなことないんですが。AirMac Expressに変えてみたSONY Tablet Sの方はちゃんと同じ室内にある強い電波のこちらを使ってくれるようになったみたいです。しかしVitaは変わらず。うーむ。AirMac Expressは基本的に横浜で使う用に買ったんですが、実家もこれで改善するようならPlanexをリプレイスしようと試験してみたんですよね。でもまぁソニタブでマシになるなら変える価値あるのかなぁ。AMEは高いからもっと安いのにしたいところだけども。5GHzにこだわらないなら3,000円くらいのBUFFALOのルーターにしますかね。

2012.06.15追記:

iPadで「おやゆびでお」を使ってストリーミング再生する時の安定度が格段にあがりました!今までのPlanexの11n(2.4GHz)機だとスワイプしまくってるとよく止まったりアプリが落ちたりしてたんですが(特にHD画質)、新AMEだと全く問題無し。設置距離は同じなんで、単純にAMEの性能なのか、あるいは5GHzの恩恵でしょうか。ともあれこれはもうPlanexに戻る気になれないので、家族と折半で実家にももう一台購入することにしました!

■光出力は44.1Hzのままなのか?

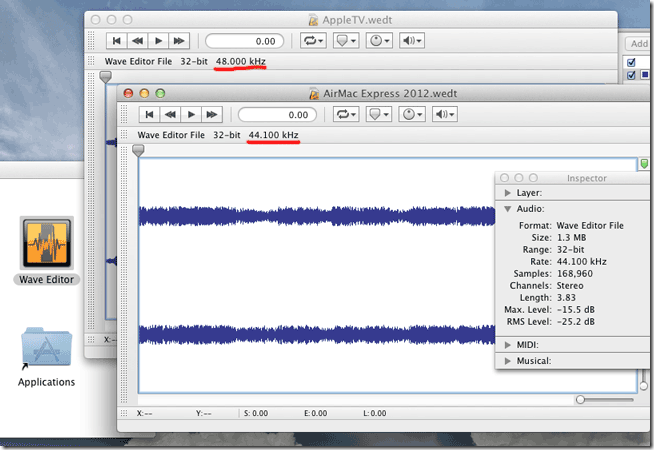

AppleTVが出ても頑なにAirMac ExpressでAirPlayしていた層がいます。AppleTVの光出力は48Hz固定で、音楽CDからリップした44.1Hzのオーディオファイルを鳴らす時に一度無駄に変換されるので音質的には不利だというのがその理由です。σ(^^)もそこまで耳が良い訳ではないのですが、スペック厨なのでなんか損した気分を感じていました。

さて新AMEはどうなんでしょ?残念ながら今周波数表示してくれる光入力付きデバイスが周りにないので、2chあたりの報告待ちです(探せばMacのソフトで表示できるのがあったりするかな?)。

ただσ(^^)の糞耳でAVアンプにAppleTVとつなぎかえて聞き比べをしてみたんですが、確かに音が違う気がしました。どちらが好ましいかというと微妙なんですが、AMEの方がクリアな感じ、AppleTVの方が音が太い感じ。単に音量が違うだけかもw。あと光出力端子がAppleTVは角形、AMEは丸形なので、丸ケーブルの先端に角変換アダプタをつないでテストしてます。ピュアな方からするとこれだけで噴飯ものかも知れませんw。

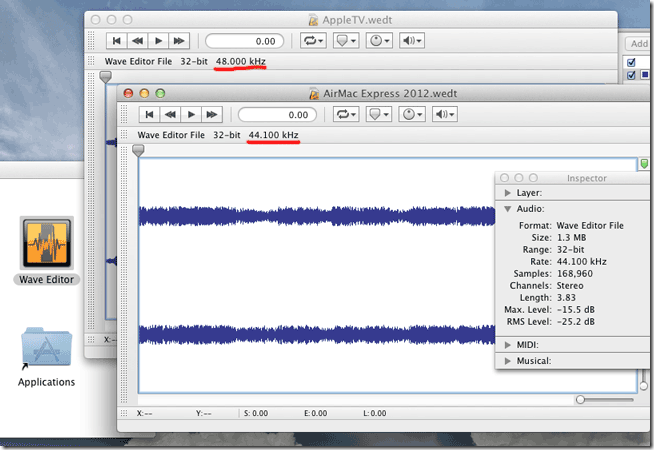

同日追記:

MacのWave Editorというツールで録音設定などは一切いじらずに録り比べてみたところ、AppleTVで48kHz、新AMEで44.1kHzという表示が得られました。スクショ奥がAppleTV、手前が新AMEです。やったね!