結構ギリギリになってしまいましたが、なんとか確定申告を終わらせました。今年はちょっと手順がかわったので覚え書き。

いつもは「やよいの青色申告」(以下「やよい」)に付属のNTTデータ提供サービス「電子申告の達人」を利用してe-Taxで申告していました。このサービスは手順がウィザード形式で案内されてて安心して手続きを進められるものでしたが、なんと昨年でサービス自体が終了していました。今年の「やよいの青色申告12」には当然ながらバンドルされていません。「だったら去年買った11を使って、e-Taxサイトの作成コーナーで数値をちまちま転記して申告しようかなぁ」と思ったんですが、ふとみると今年は「バリューパック」というのがあって、見積もり、納品、請求書を作成する為のツールがセットになっているのを発見。これはこれで日々の作業が楽になる(もしかしてこちらの入力が帳簿に自動転記されるとか期待)かも知れないってことで、買って見ることに。

「電子申告の達人」抜きの「やよいの青色申告」で電子申告をする

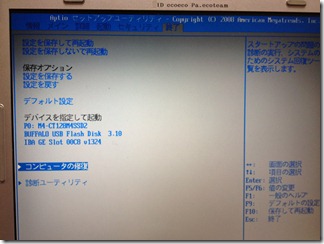

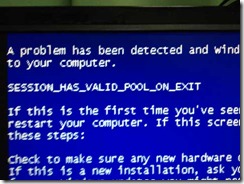

手はちゃんとあります。「やよい」の「決算・申告」メニューの中に「e-Taxデータの書き出し」というメニューがあり、これを実行すると、拡張子が.xtxのファイルが書き出されます。これを、e-Taxサイトからダウンロードできる「e-Taxソフト」に読み込ませることができます。あとは同ソフト上で電子署名をして送信すればOKです。前年までにICカードリーダーや電子証明書の準備が済んでいればさほど混乱はないでしょう。σ(^^)は一応、JPKI利用者ツールを最新版に上書きインストールしてからやりました。このツール、インストール時にICカードリーダーがつながってないと途中で止まってしまうようです。つないだ状態(カードも挿した状態?)でやる方がよさげです。

σ(^^)は今までの積み重ねがあったからかも知れないですが、基本的に悪くない。相変わらず独特のUIですが、これなら「電子申告の達人」がお役御免になるのも納得って感じです。

やめたいけどやめられない「やよい」

基本的に毎年最新版を買わないと簡単に申告ができない(気にさせられる)「やよい」を使い続けるのは悩ましいと思いつつもう10年近く使っています。実質アップグレードパスがない(あっても新規に買い足した方がお得)のもなんだか愛用者としては納得いきません。そしてできればこうした税務処理も順次Macに移行したいなぁと。ただMacの青色申告ソフトはなんだか評価が微妙そうなものばかり。結局いつもギリギリに着手するので、最短の手間で終わらせられるよう、最新版の「やよい」買って来てすませちゃえ~、ってなるんですよねw(自業自得)。実際、使いやすいと思います。もう体が覚えてるし、入力伝票やショートカットをカスタマイズしまくってるからってのもありますが。せめて、

- もう少しリーズナブルな更新料で最新版が使い続けられる(理想は3,000円。せめて5,000円位で!)

- Mac版を出す

位してくれたら、知人にも自信をもって薦められるんですけどねぇ。