前記事、ノンジャンル編からの続き…

■クルマ部門

今年一番大きな買い物といえばクルマです。TOYOTAのクラウン・クロースオーバーに乗り換えました。契約は昨年10月だったんですが半年ほど待って4月に納車されました。

クルマとしてカローラスポーツは非常に満足度も高く、特にタイヤを替えてからは楽しく走れてたんですが、仕事柄トヨタの22年型の純正ナビを使っておきたくなり、同じカローラスポーツのマイナーチェンジモデルに乗り換えたいと提案したら同居人にダメ出しされ、クラウンなら許す、と言われたという経緯。

デカくて燃費や取り回しにはしんどさを感じつつも、パノラミックビューモニターなどに助けれてなんとか乗れています。また進化したADAS周りで高速巡航などはめっちゃ楽になりました。Xで他のオーナーさん達と交流してオフ会に参加して、といったSERAぶりのクル活も再開した年でもあります。

クラウンに絡むガジェットとして買って良かった製品としては、先のノンジャンル編であげたモバイルルーターFS050-Wの他には以下のようなものがあります。

■AIBox Ottcast Picasou 2 Pro

今クルマにダメージを与えるのかどうかと話題の製品ですw。

正直これを使ってるとナビが不安定になる(純正ナビ画面に戻れなくなる、メーター内地図が固まる等)の不具合は起きていて、全くの無害だとは思えませんが、ちょっと不便なバグ程度の認識で、恒久的なダメージを与えるかというと疑問、というスタンスです。そして切り分けのために別メーカーのAIBoxも買ってみましたが、同じ場所で同じ現象が起きたりもしていて、Picasou2 Proのせいというよりは、CarPlayのクローン端末+TOYOTAナビ全般で起きる不具合なのかなと思っています。近々TOYOTA側でパッチが出るという噂も聞いたのでそれを楽しみにしています。

本騒動で、なにかOttcastは本当に不具合がおきたら弁償したるわい!と抗弁しており、今後の展開を見守っていきたいと思います。

■スーパーキャパシター型スターター

時代の進歩を感じた製品はこちら。バッテリー上がりの時に使うスターターですが、従来の鉛蓄電池やリチウムイオン電池を使ったものではなく、スーパーキャパシターという短時間充電、短時間放電の特性をもつ電子部品を使ったもの。詳しい説明、メリットは記事をご覧ください。

クラウンにしてから既に3回ほど使っていますが、とても重宝しています(そんなにバッテリー上げるなよという話はさておき)。既に上がったバッテリーから更に搾り取るようにして充電をするので、車載バッテリー側の負担は気になりますが、「いざ使おうと思ったら充電できてなかった」ということがないのでとにかく年単位で保険として積んで置くには良いデバイスだと思います。

各種洗車グッズ

クラウンを屋根とボンネットが黒いバイトーンカラーにしたので、汚れがかなり目立つようになり手洗い洗車に目覚め、純水器、ケルヒャー他、各種洗車道具にかなり投資しました。クラウンを綺麗に保つのが目的で、洗車自体の手間は最低限に抑えたいので、拭き取りがいらない純水を高圧でぶっかけるスタイル。これを書いてる今は真冬でちょっとモチベーションが下がってご無沙汰気味ですが、まぁ30分くらいでそれなりに綺麗に仕上げられる体制になっています。ベースとしてEXキーパーがかけてあるのも効いていると思います。

■カメラ部門

SIGMA 85mm F1.4 DGDN

今年買って大正解だったレンズはSIGMAの85mm F1.4 DGDNです。

望遠でクルマを撮ると広角で気になりがちな歪みがなく綺麗なシェイプがとれ、背景もしっかりボケるので今年はこれでクラウン撮りまくり、SNSでもそこそこ評価してもらいました。個人的神レンズ認定。

去年買った135mmでも同じ傾向でしたが、さすがにクルマから距離を稼ぐのが大変すぎて、もう1歩焦点距離を短くと思って85mmにしたんですが、これが大当たり。重量も軽くなって現在最も好きな焦点距離です。

SONY FE 50mm F1.4 GM

その後で、さらに汎用性を高めようと50mmではSONY純正のGMレンズを買ってみました。こちらの方がお高いレンズになりますし、85mmよりもコンパクトなので普段はこのレンズをα7IVにつけていることが多いのですが、正直撮れ高としては85mmの方が「ウホッ!」ってなるのが多いですね。クルマという被写体にマッチしないということかも知れませんが。αにつけた時の佇まいが好きなのもあるw。

あとちゃんとマニュアル読んで調べてないだけで解決法がありそうなもんですが、何故か絞りが本体ダイヤルで調節できず、レンズ側のリングでしか変えられずにいます。これはこれで使いやすいんですが、他のレンズと操作方法が違うと咄嗟の時にワチャワチャしがち。設定が変えられたとしても今度は元々使えてたレンズで操作できなくなりゃしないかとか。

ソニー 標準単焦点レンズ フルサイズ FE 50mm F1.4 GM G Master デジタル一眼カメラα[Eマウント]用 純正レ…

正直、この2つの使用感があらかじめわかっていたら、85mmのGMレンズを買ったらもっとスゴかったのかなぁーと思わなくはないです。

ちなみに今はオフ会とかでクルマを何台も並べて撮る時にもうちょっと画角が欲しいなということがあり、だいぶ前に買った35mm近辺のレンズをもう少しアップグレードしたいなとか思っています。

マグネティックフィルター

クルマの撮影ではガラスの反射光を抑えるのにC-PLフィルターなどを多用したりします。最近はブラックミストフィルターも試したり。一方であまりじっくり時間をかけて撮ってられないこともしばしば。そんな時、ネジ式のフィルターの脱着時間がもどかしいので、マグネットでパチっと脱着できるフィルターを導入してみました。これはもうネジ式に戻れないくらい快適です。一般的にネジ式よりも厚みも薄くて携帯性も優れている点も〇。使用後のキャップも含めてサクサクと扱えます。選択肢が狭まるのが悩みですが、今後国産メーカーも含めて参入してきてくれるといいなと思います。

K&F Concept 77mm マグネットC-PLフィルター+マグネットアダプターリング 磁気吸着 装着便利 円偏光 色彩コ…

■PC&ネットワーク部門

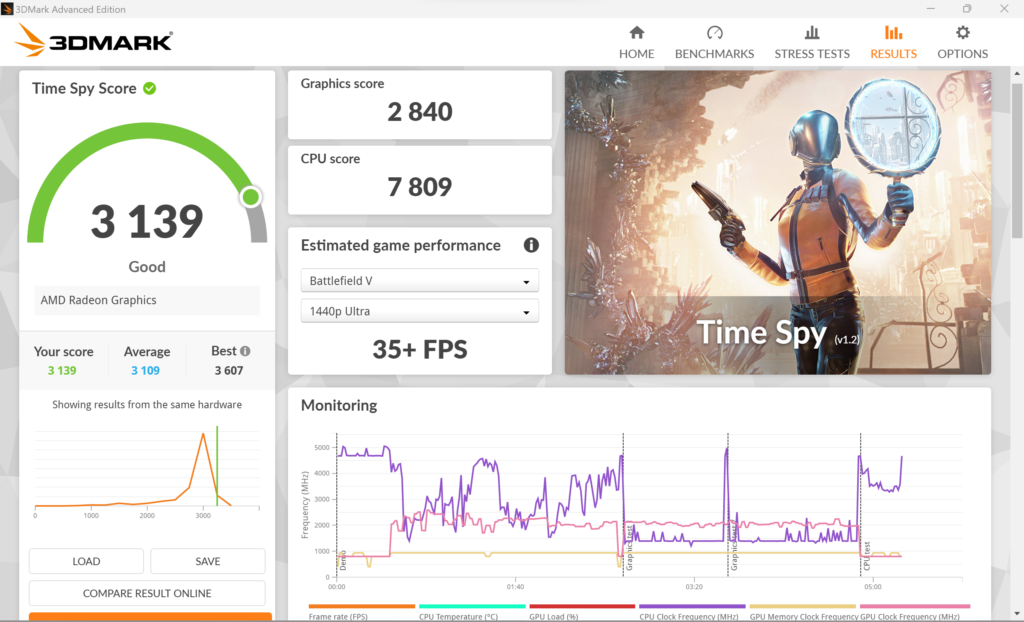

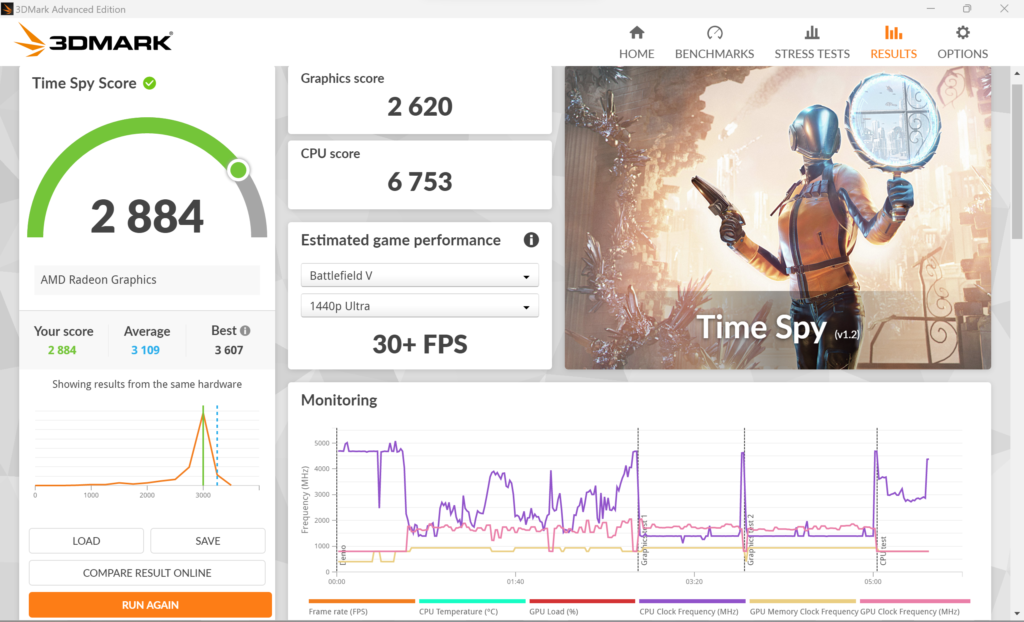

Ryzen 5900X + RTX4090

元から使っていたRyzen 3900X + RTX3070のメインデスクトップPCを順次アップグレードしました。5900Xはともかく、RTX4090はその後の品薄、値上がり傾向などをみて買っておいて良かったなと思います。思えば3070も「高っけぇな」と思いながら86,444円で買ってたので、つくづく半導体不足騒動はどう転ぶかわからないなと思います。「待ってれば下がる」という時代ではなくなってますね。2024年はどうなるんでしょう。AM4環境ではもはや打ち止めで、次はAM5マザーやDDR5メモリに大幅刷新するしか手がありません。あんまりAM5末期に刷新してもまた先が短くなるし、AM6?やDDR7?最初期もたぶん高いので、本当は今がAM5+DDR5が美味しい時期なんでしょうけど、まぁ現時点ではさほど困ってないからいっかな。RTXがPCIe Gen5対応してきたらちょっと悩ましいです。

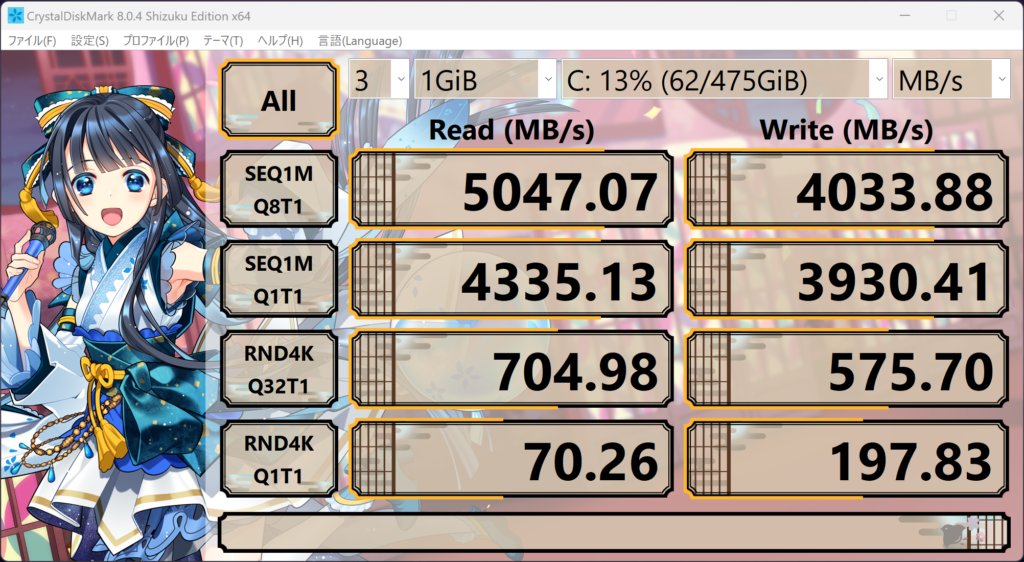

YAMAHA RTX1300 + 10Gbps光回線

年初に買うだけ買っていたRTX1300で、春頃に10Gbps化しました。仕事で動画ファイルのやりとりをするのが爆速になりましたし、同居人もネトゲにハマったりしていて変えて良かったなと思っています。光ファイバーが来ている2Fの自室と、1Fリビング間、同居人ゲーム部屋などもきっちり有線化、10Gbpsハブ化をできて満足。来年ネットワーク周りでいうとこれを書いている今日国内認可のニュースが出ているWi-Fi7でしょうか。まぁでも6E化までは果たしているし、対応端末もどうせiPhoneは来年でものるか微妙なとこでしょうからまだいいかな?

■業務機材部門

続いてお仕事でUT中継などに使う機材。これらは表ブログの方にレビューしてたりするので、こちらのブログを読んでくださってる方には初お目見えかも知れません。

OBSBot Tail Air/Tiny2

小型のPTZカメラを精力的にリリースしているOBSBot製のカメラを2台導入。どちらもクラファンでちょっとお得に先行購入しました。PTZ(パン-チルト-ズームをリモート操作できる)カメラはUTやインタビュー中にささっと画角調整ができて重宝するのですが、業務用は何十万円もするので、このメーカーの製品はとても有り難い立ち位置で応援しています。

Tiny2はUSB Webカメラタイプの最新型で高画質化、USB3.0非圧縮転送などに進化し、ちょびっと小型化しました。

そして11月末に届いたばかりのがTail Air。こちらはスタンドアローン型というか、HDMI出力、NDI出力、USB出力ができる汎用製の高いモデルで、HDMIでATEM Miniに送ることもできるし、ネットワークケーブルやWi-Fi経由でNDIでOBS Studioに直接映像を入れられたりします。

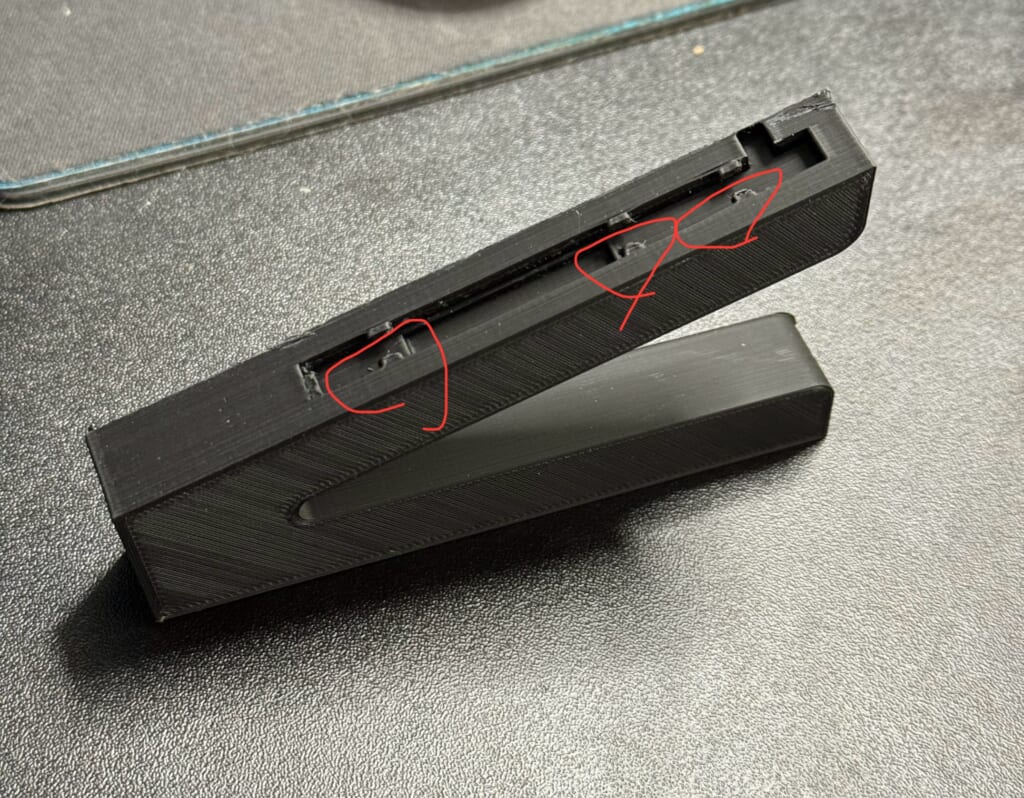

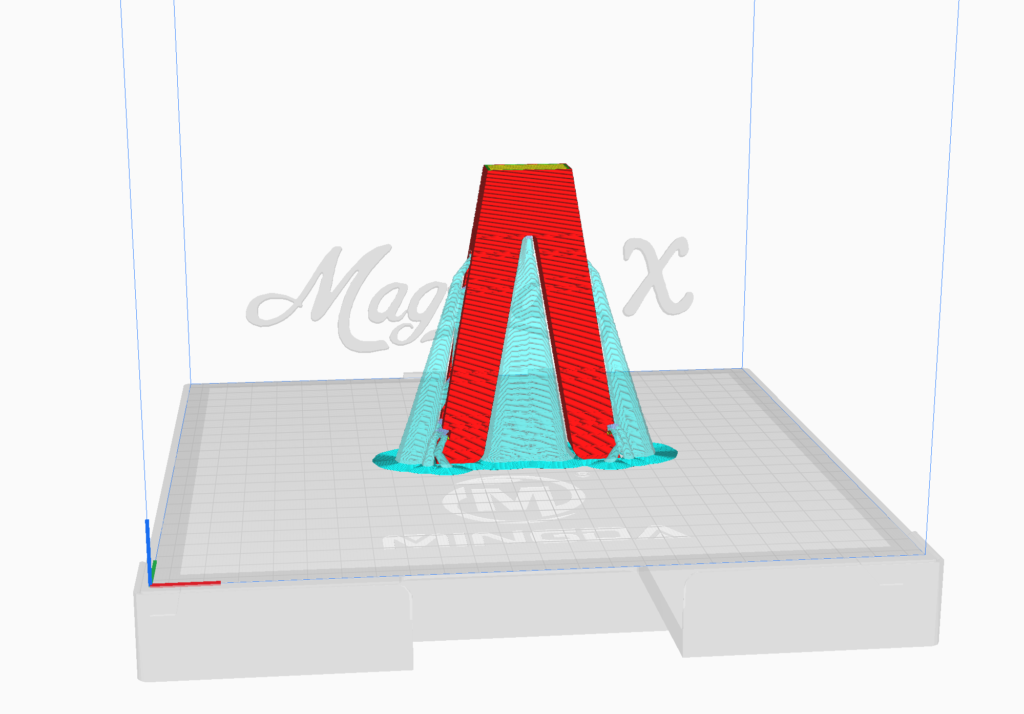

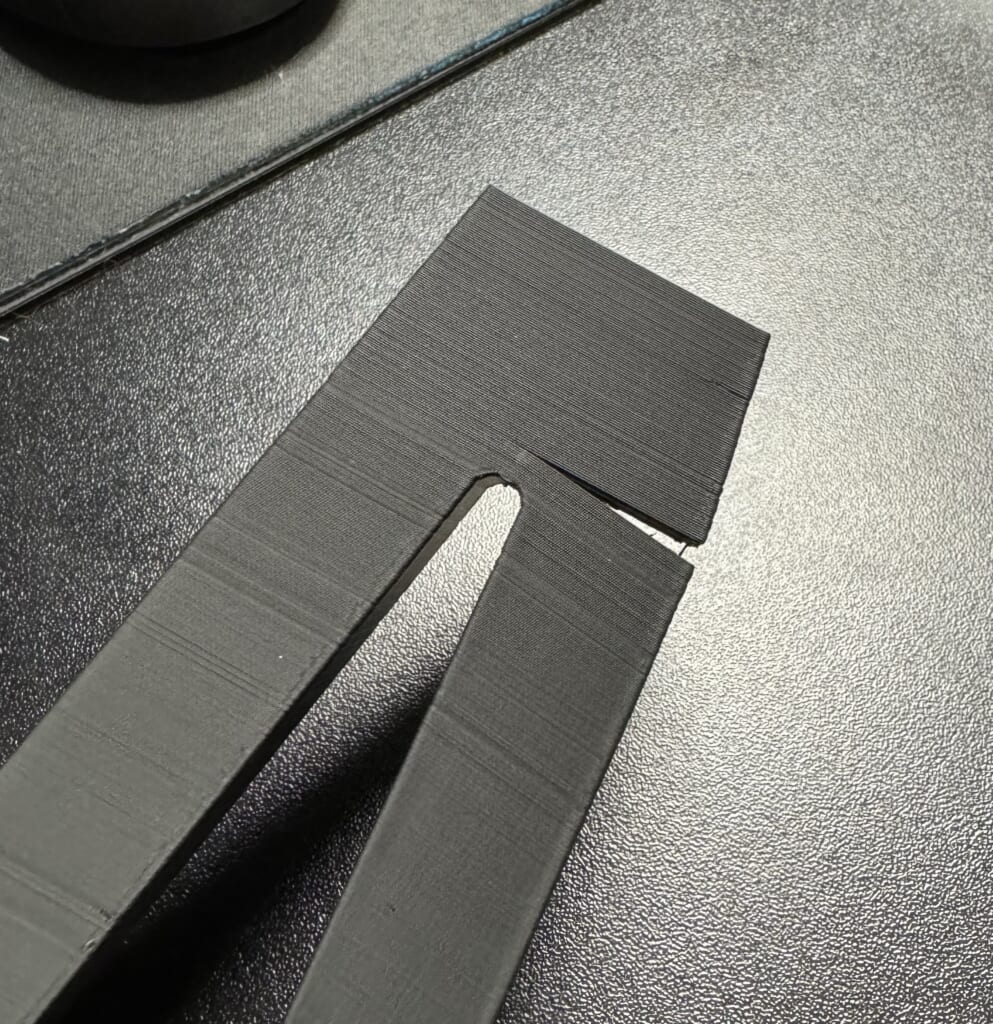

ちょっと惜しいのは画角が広角すぎる点。UTなどで手元にズームして操作内容を見るという用途だとデジタルズームx4は画質的にも画角的にも物足りなかったです。市販の後付けテレスコープレンズをとりつけできるようレンズアダプタとカウンターバランスアダプタを3Dプリンターで試作してみたりしてるんですが、やはり総重量増加に駆動モーターが耐えられなそうで芳しくありません。

Wireless Pro/Lark Max

UT/インタビュー会場でマスクは必須でなくなってきている感はありますが、やはりワイヤレスマイクを使える現場では使うに越したことはないかなと思っています。

Wireless Go/Go2、DJI Micと来て今年新たに買ったのはHollyland Lark MaxとRODE Wireless Proです。Go2は充電ケースがなく充電管理が面倒な点、DJI Micはそのケースにいれていても充電できてないケースがありちょっと信頼性に難を感じた点で買い換え。

Hollyland Lark Maxはこれらの機能を受け継ぎつつ、ノイズキャンセル機能が内蔵されており周りの騒音を抑えてクリアな音声が送れるのがポイント。親機でのゲイン調整などがちょっと独特なダイヤル形式で慣れるのに多少かかりますが、動作に不安定なところもなくコスパも考えると現在イチオシのワイヤレスマイクです。

RODE Wireless Proは名前通りかなり業務レベルの利用を意識した仕様で32bit float録音やタイムコード同期などが搭載されています。後で動画と音声をマッチングさせてマスタリングして動画を仕上げる、なんて時にはめちゃくちゃ重宝しますが、単にリアルタイムで手軽にマシな音声を中継し、後編集もしない、とかならLark Maxでいいかなと。来年はeラーニングコンテンツとかも作る可能性があり、Wireless Proはそういう動画素材の収録とかで活躍してくれるんじゃないかと期待しています。

ラッピングクロス

ドリキン氏の動画で知った、カメラ等の機材を包んで運搬するための布シートです。リンクは一例で似たような商品はいくつかの会社から色々なデザインやサイズで売られています。

ベルクロ(マジックテープ)ともちょっと違うんですが、とにかく全面で裏面と表面がペタっとくっつく仕組みで、カメラのような立体物でも、ノートPCのような平たいものでも保護できます。衝撃吸収性はそこそこですが、機材同士がガチャガチャぶつかって傷付け合ったりするのを防げるのが精神衛生上とてもGood。4枚くらい買ってますし、まだ増やしたいくらい。機材を持ち運んだり宅急便などで送る機会がある人にはオススメしたいです。

■まとめ

ノンジャンル編、カテゴリ別編と2記事に渡ってしまいました。今年も買ったなぁ。ちっともお金が貯まらないよ…

それでもQOLや業務クオリティには貢献していると思うので満足ではあります。

来年は3Dプリンターにしろドローンにしろ扱う自分のスキルも向上させていきたいなと思います。

![ソニー 標準単焦点レンズ フルサイズ FE 50mm F1.4 GM G Master デジタル一眼カメラα[Eマウント]用 純正レ...](https://m.media-amazon.com/images/I/31+zYTVnIBL._SL500_.jpg)